L’Iran accroit sa pression pour obtenir un retrait total des forces américaines d’Irak

Le 27 février 2009, dans un discours sur la base de Marines de Camp Lejeune, en Caroline du Nord (Sud-Est), Barack Obama avait annoncé que les derniers soldats américains quitteraient l’Irak avant la fin décembre 2011. Aujourd’hui, il reste en Irak un peu moins de 50 000 militaires américains, répartis dans une dizaine de bases.

A Bagdad, les ministres de l’Intérieur et de la Défense du gouvernement Maliki ne sont toujours pas nommés, l’Intérieur devant revenir à un chiite et la Défense à un sunnite.

Mais le premier ministre, Nouri Al Maliki, a refusé jusqu’à présent les candidats pressentis souhaitant la nomination de responsables sans envergure à ces postes essentiels pour la sécurité, afin de conserver tout le pouvoir entre ses mains. Un ancien officier sunnite qui était considéré comme favori pour occuper le poste de ministre de la Défense a fait l’objet d’un attentat par stick-bombe sous sa voiture et est gravement blessé.

C’est dans ce contexte que surviennent des déclarations contradictoires de responsables américains sur le respect du calendrier annoncé de retrait total des forces américaines.

L’Iran de son côté refuse de voir perdurer des bases américaines à ses frontières et accentue la pression, via les milices de Moktada Sadr, pour que le calendrier annoncé soit respecté.

Ainsi le mois dernier, Moktada Sadr a menacé « d’intensifier la résistance armée » et de « réactiver l’Armée du Mahdi » si les troupes américaines restaient en Irak après le 31 décembre prochain. Des dizaines de milliers de ses partisans ont ainsi défilé le 21 mai dans les rues de Bagdad, menaçant de reprendre la lutte armée si les forces américaines ne quittent pas le pays, comme prévu. A Bassora, c’est plus de 5.000 personnes qui ont lancé le même avertissement aux États-Unis.

Sur le terrain, l’Iran, par l’intermédiaire de milices à sa solde, accentue la pression contre les bases américaines.

Cinq roquettes Katiouchas ont été tirées à l’aube du 6 juin contre l’immense base américaine de Camp Victory, à l’Ouest de Bagdad, tuant 5 soldats américains.

Au Sud, l’aérodrome de Bassora, où est située une autre base américaine, a été visé en mai par trois attaques de missiles Katiouchas tandis que les convois américains ont subi deux attaques à l’engin explosif. Trois militaires américains auraient été blessés au cours de ces attaques.

Alors que la sécurité continue à s’améliorer globalement en Irak depuis 2009, le non-respect du calendrier annoncé risquerait de replonger le pays dans la guerre civile.

L’arme nucléaire de l’Iran : une autre désinformation américaine qui se dégonfle

Avant le déclenchement des crises qui agitent le monde arabe de Tunis à la péninsule arabique, le monde avant les yeux fixés sur le dossier nucléaire iranien.

Sur l’Iran, dans mon dernier ouvrage [1], je prenais le contrepied du discours alarmiste soufflé par les États-Unis à tous leurs relais dans le monde. Dans le chapitre consacré aux pièges tendus à l’Europe par les États-Unis, j’intitulais un paragraphe : « Nucléarisation de l’Iran, une menace surestimée à dessein » [2]. Que n’avais-je osé écrire ? Dans tous les débats auxquels je participais, les mêmes leaders d’opinion qui essayaient de nous faire croire il y a dix ans aux armes de destruction massives iraniennes n’avaient pas de mots assez durs pour condamner mon angélisme.

Et voici que, dans Le Monde du vendredi 10 juin, cinq anciens ambassadeurs [3] européens en Iran écrivent : « Cessons de diaboliser le nucléaire iranien et faisons confiance aux inspecteurs de l’AIEA ». Ils citent à l’appui de leur plaidoyer James Clapper, directeur du renseignement national des États-Unis, qui témoignant au Congrès, en février dernier, déclarait : « Nous continuons de penser que l’Iran garde ouverte l’option du développement d’armes nucléaires, toutefois nous ne savons pas si l’Iran décidera finalement d’en construire. Nous continuons de juger que le processus de décision de l’Iran en matière nucléaire est guidé par une approche coût avantage, ce qui offre à la communauté internationale des occasions d’influencer l’Iran. »

Voici donc le temps, si ce n’est déjà fait, pour la diplomatie française dirigée de main de maître par Alain Juppé, d’infléchir fortement la position en flèche de la France exprimée à nouveau le 24 janvier par le Président Sarkozy, à Novosti, et que je considère comme la seule vraie erreur stratégique commise par la France sur les dossiers chauds du Monde, ces dernières années.

Cette nouvelle évaluation de la menace iranienne rend encore plus inutile le déploiement d’un bouclier anti-missile en Europe de l’Est que le lobby militaro-industriel américain cherche à nous imposer et qui ne servirait à rien même si cette menace existait un jour existait, car les taux d’interception de missiles balistiques, y compris durant la guerre du Golfe avec les « Patriot », n’ont jamais dépassé 50% [4] et il suffit qu’un seul missile le traverse pour engendrer des dommages insupportables. Seule la dissuasion nucléaire constitue une réponse valable dont l’efficacité a été démontrée depuis plus de 50 ans.

Dans le monde en crise et inquiétant où nous vivons en ce début de XXIème siècle, il est essentiel de souligner les faits porteurs d’espoir même s’ils sont moins vendeurs que le sang et les larmes.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Russie, alliance vitale – Éditions Choiseul, 2011, page 173.

[2] Ibid, page 110.

[3] Ambassadeurs Richard Dalton (Royaume-Uni), Steen Holwü-Christensen (Suède), Paul von Maitzahn (Allemagne) ; Guillaume Metten (Belgique), François Nicoullaud (France) ; Roberto Toscano ( Italie).

[4] Lire à ce sujet : http://cesane.artillerie.asso.fr.

L’association Césane regroupe les anciens des régiments d’artillerie anti-aérienne française.

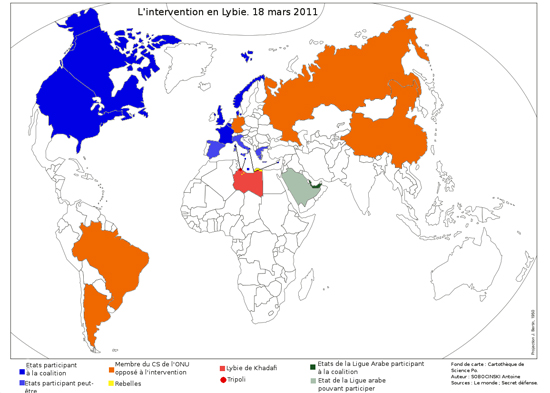

OTAN en Libye

La stratégie d’attrition du potentiel libyen

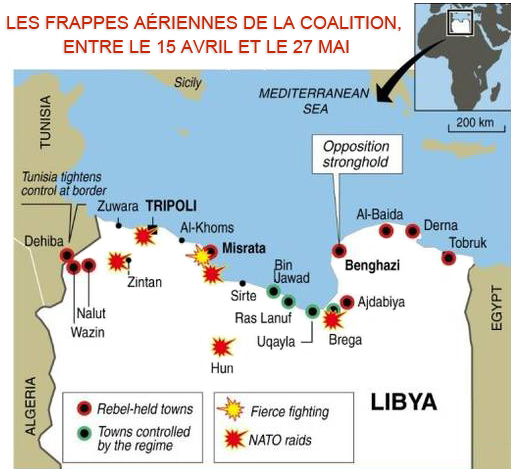

Bilan entre le 15 avril et le 27 Mai

Conscient que l’on ne gagne pas une guerre avec de seules frappes aériennes, la stratégie de l’OTAN est révélée par le bilan des cibles visées par ses frappes. En effet, en compilant les communiqués diffusés quotidiennement par l’OTAN entre le 15 avril et le 27 mai et publiés sur son site [1], on constate que sur 839 tirs effectués, les dépôts de munitions ont été visés 315 fois et les postes de commandement et de contrôle 60 fois, essentiellement à Tripoli (26) et à Sirte (17).

Quant au potentiel de combat libyen, 73 chars et 71 canons ou lance-roquettes ont été détruits dont la moitié à Misratah (respectivement 29 et 28), à Zintan (13 et 13) et à Brega (10 et 13).

Ainsi il apparaît clairement que l’OTAN a choisi de priver les forces du Colonel Kadhafi de munitions et de moyen de commandement et ne s’est attaqué aux forces de combat (blindés et lance-roquettes multiples ou canons), objectifs très fugitifs, que lorsque la situation sur le terrain l’exigeait comme à Misratah et à Zintan, où se trouvait le deuxième échelon des forces libyennes, et à Brega pour protéger la ville de Aydabiya.

La Libye étant soumise à un blocus maritime et à un embargo militaire, dès que les insurgés, entrainés et armés, reprendront l’offensive, ils ne trouveront plus, face à eux, des forces capables de mener des combats de haute intensité, faute de munitions.

Cette stratégie a aussi l’avantage de limiter les pertes de la population civile, les dépôts de munitions se trouvant dans des endroits relativement isolés et de minimiser les risques de méprises entre amis et ennemis.

La crise libyenne

révélatrice du besoin d’une Europe puissante

Pour comprendre ce que révèle la crise libyenne il faut, en effet, la replacer dans son contexte géopolitique et géostratégique.

Pour les États-Unis, la Turquie est « le pivot stratégique » qui doit empêcher la création de l’Eurasie. Comme l’écrit Zbigniew Brezinski [1] : « l’Eurasie [2] demeure le seul théâtre sur lequel un rival potentiel de l’Amérique pourrait éventuellement apparaître ». C’est pourquoi les américains se sont mobilisés pour maintenir l’OTAN après l’effondrement de l’URSS et de la puissance russe. Ils jouent de leur influence pour faire coïncider les limites de l’Union Européenne et celles de l’organisation militaire. En réussissant à introduire la Turquie dans l’UE, ils briseraient son unité religieuse et culturelle et interdiraient une alliance stratégique avec la Russie [3] orthodoxe, rival historique de la Turquie.

Les États-Unis sont en effet une démocratie dans laquelle l’État et la religion sont intimement liés. Obama a prêté serment sur la Bible [4]. C’est aussi pour cette raison qu’ils voient dans la démocratie islamique turque un modèle pour les autres pays du Proche et du Moyen-Orient. A contrario, la séparation de l’église et de l’État est une conquête de la République française. Aussi, l’adieu à Mustapha Kemal que constitue aujourd’hui le pouvoir sans partage de l’AKP [4] en Turquie nous inquiète.

La crise libyenne est, à ce titre, extrêmement intéressante car elle montre que les intérêts de l’Europe ne coïncident pas toujours avec les intérêts turcs et américains.

La France et la Grande-Bretagne ont été les moteurs de cette intervention. Les États-Unis, influencés par les Turcs, ont trainé les pieds avant de s’engager puis se sont mis rapidement en retrait, essayant de ménager la chèvre et le chou.

La France souhaitait initialement à juste raison que la direction militaire et politique des opérations soit réalisée par un État-Major « ad hoc », distinct de l’OTAN, parce que pour le Monde arabe OTAN = États-Unis = intervention pour s’approprier le pétrole arabe.

Sous la pression de certains pays et en particulier de l’Italie de Berlusconi et de la Turquie, puis de la Grande-Bretagne, la France a dû se résoudre à abandonner son idée initiale. Le ministre turc de la Défense Vecdi Gönül a ainsi déclaré, le 21 mars : « Il nous est difficile de comprendre le fait que la France se soit trop mise en avant dans ces opérations ».

Depuis, la machine OTAN est soumise à des pressions contradictoires qui nuisent à son efficacité. Les Turcs ne veulent pas d’un succès total des insurgés car ils souhaitent s’imposer comme les médiateurs entre Tripoli et Benghazi et ainsi apparaître comme le leader naturel des pays islamiques; les américains temporisent entre les pressions françaises et turques.

Plus que jamais la nécessité d’européaniser l’OTAN s’impose en obtenant un retrait progressif des américains et des turcs de l’organisation militaire.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Le grand échiquier, Bayard éditions, Paris 1997, page 61.

[2] D’abord l’Europe et la Russie.

[3] « La Russie et l’ancien Empire Ottoman se sont fait directement ou dans le cadre d’une coalition 12 fois la guerre soit un total de 60 ans » – Russie, Alliance vitale, Choiseul 2011, page 101.

[4] « Le président élu Obama est profondément honoré que la Bibliothèque du Congrès ait mis à disposition la Bible de Lincoln pour qu’elle soit utilisée lors de sa prestation de serment », a indiqué dans un communiqué Emmett Beliveau, directeur exécutif du Comité pour l’investiture présidentielle. AFP, 23 décembre 2008.

[5] Parti de la justice et du développement.

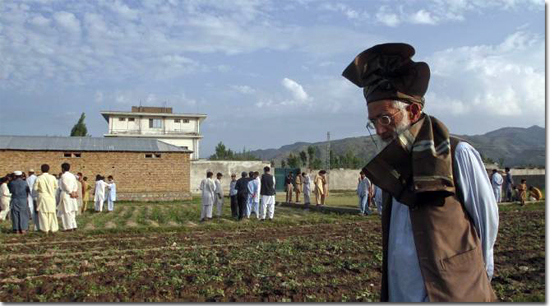

La Chine derrière la mort de Ben Laden ?

Général (2S) et dirigeant d’entreprise, Jean-Bernard PINATEL est un expert reconnu des questions géopolitiques et d’intelligence économique. Il est l’auteur de «Russie, Alliance vitale» , paru dernièrement aux éditions Choiseul.

A quel prix les Pakistanais ont-ils livré Ben Laden aux Américains ? Il est vraisemblablement impossible que les services secrets pakistanais n’aient pas été au courant de la présence du leader d’Al-Qaeda, sur leur territoire. Le tout est de savoir quels ont été les enjeux, sur l’échiquier diplomatique, entre les États-Unis, le Pakistan et la Chine, de l’arrestation du chef terroriste.

« Une explication géopolitique probablement aussi inexacte que l’histoire officielle de la mort de Ben Laden ». Plutôt que de répondre à la question « Comment les États-Unis ont-ils réussi à localiser puis à tuer Ben Laden ? », j’ai envie de poser celle-ci : «Pourquoi les Pakistanais auraient-ils pu lâcher Ben Laden ?» Et d’essayer d’y répondre en me plaçant sur un plan géopolitique.

En effet, pas un commentateur sérieux n’imagine, qu’à moins de 1000 mètres du «Saint-Cyr pakistanais», Ben Laden ait pu se cacher pendant plusieurs années sans être repéré par les services de sécurité pakistanais. De plus, la participation de militaires pakistanais parlant le pachtoum en couverture de l’assaut des Navy Seals semble être établie. Ils étaient probablement chargés de maintenir chez eux les voisins et d’intercepter des forces de sécurité locales non prévenues et qui malencontreusement auraient pu intervenir trop rapidement.

La stabilité de la zone Afghanistan-Pakistan (AFGPA) intéresse outre le Pakistan trois grands acteurs, les États-Unis et dans son sillage les occidentaux qui participent à l’effort de guerre, la Chine et l’Inde. ll faut aussi toujours se rappeler que dans le conflit qui oppose l’Inde au Pakistan, pour les stratèges pakistanais, l’Afghanistan doit fournir à l’Inde la profondeur stratégique qui lui fait défaut [1]La largeur du territoire pakistanais face à l’Inde est comprise entre 250 et 500km.. Dans la perspective d’un désengagement des forces occidentales d’Afghanistan, Islamabad ne peut accepter la perspective d’un effondrement du pouvoir actuel Afghan et d’un éclatement de fait de l’Afghanistan en plusieurs régions fondées sur une base ethnique et dont le contrôle pourrait en partie leur échapper. Le pouvoir pakistanais, dans lequel les militaires jouent un rôle capital, veut pouvoir se poser en médiateur entre le gouvernement afghan actuel et les Talibans, que ses services ont infiltrés de longue date et dont ils se sont assuré le contrôle de certains de leurs chefs. Pour ce faire, il faut écarter la minorité qui reste attachée au Djihad international dont l’idéologie était incarnée par Ben Laden.

Les pakistanais n’ont pas « donné » le leader d’Al-Qaïda sans contreparties

Cette vision est partagée par la Chine qui, depuis 2009, a rendu effectif le partenariat stratégique avec le Pakistan, ébauché depuis le milieu des années 2000. Un double impératif stratégique a guidé la décision chinoise : la sécurisation de ses voies d’approvisionnement en pétrole et en gaz en bâtissant une voie terrestre d’acheminement via les ports pakistanais de la Mer d’Oman [2]Ce qui lui permet d’éviter le détroit de Malacca. et aussi, à moyen terme, à partir de l’Iran [3]Ce qui lui permettrait d’éviter aussi le détroit d’Ormuz. et la lutte « contre les trois » [4]Terrorisme, extrémisme, séparatisme., fléaux qui menacent le Xinjiang chinois. En effet, en 2009, Al-Qaïda, qui avait longtemps épargné la Chine, a appelé les Ouïghours du Xinjiang au Jihad contre la Chine par la voix d’un de ses responsables, Abu Yahia Al-Libi.

Ce partenariat stratégique s’est rapidement concrétisé par l’achat de 36 chasseurs polyvalents J-10 chinois, la vente de deux centrales nucléaires et surtout par un abandon de la ligne de neutralité chinoise dans le conflit indo pakistanais. Ce changement s’est traduit par plusieurs actes politiques, souvent passés inaperçus en occident, mais qui sont extrêmement significatifs pour les deux parties [5]Refus de Pékin de souligner la responsabilité du Pakistan dans le déclenchement du conflit du Kargil en 1999; visas accordés aux résidents du Jammu et du Cachemire sur des feuilles volantes et non pas sur leur passeport indien, refus d’un visa au Général Jaswal, commandant en chef des forces indiennes, etc.. Tous ces faits géopolitiques montrent que désormais le Pakistan a tout intérêt à débarrasser les Talibans de leur minorité djihadiste dont Ben Laden était l’icône.

Je me permets en conclusion un peu de politique fiction…

Cette décision, une fois prise et partagée par les militaires qui protégeaient Ben Laden, il est vraisemblable que les pakistanais n’ont pas « donné » le leader d’Al-Qaïda sans contreparties. J’en vois une, c’est la promesse des Américains de tout faire pour écarter l’Inde de la reconstruction de l’Afghanistan et de contrebattre son influence dans l’entourage du président afghan qui ne serait pas insensible à leurs avances, tout simplement pour éviter un face à face avec leur puissant voisin après le désengagement occidental. Il est aussi probable que l’Inde ait perçu clairement cette manœuvre et ait commencé à en faire payer le prix aux Américains en ne choisissant pour équiper son armée de l’Air, dans sa « short list », que « l’Eurofighter européen » et le « Rafale français » et en écartant, à la surprise générale, avant le round final, le F 16 américain. Le malheur des uns fait le bonheur des autres même dans les hautes sphères de la géopolitique.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] La largeur du territoire pakistanais face à l’Inde est comprise entre 250 et 500km.

[2] Ce qui lui permet d’éviter le détroit de Malacca.

[3] Ce qui lui permettrait d’éviter aussi le détroit d’Ormuz.

[4] Terrorisme, extrémisme, séparatisme.

[5] Refus de Pékin de souligner la responsabilité du Pakistan dans le déclenchement du conflit du Kargil en 1999; visas accordés aux résidents du Jammu et du Cachemire sur des feuilles volantes et non pas sur leur passeport indien, refus d’un visa au Général Jaswal, commandant en chef des forces indiennes, etc.

Autres sources : La Chine derrière la mort de Ben Laden ?

Les insurgés libyens prévoient une élection présidentielle six mois après le départ de Kadhafi

L’un des leaders du Conseil national de transition (CNT) libyen a détaillé devant le Groupe de contact pour la Libye la « feuille de route » politique des insurgés libyens, qui prévoit une élection présidentielle six mois après le départ du colonel Mouammar Kadhafi.

Mahmoud JIBRIL – CNT, a expliqué devant la presse étrangère à Rome que la « feuille de route » était une réponse du Conseil «aux interrogations venant de différentes capitales sur le sort de la Libye si le régime Kadhafi tombait demain». «C’est une inquiétude légitime : la Libye est un grand pays stratégique géographiquement, une porte entre l’Afrique et l’Europe, un lien entre l’est et l’ouest, et économiquement à cause de ses réserves pétrolières importantes pour l’Occident en général », a-t-il dit.

Le Groupe de contact se réunissait pour la deuxième fois depuis sa création en mars à Londres, avec des délégations de 22 pays, six organisations internationales dont l’ONU, l’OTAN et l’Union européenne, et autant d’organismes observateurs.

Congrès national

Selon M. JIBRIL, la première étape serait la mise en place d’un Congrès national pour établir une nouvelle Constitution pour la Libye. Elle interviendrait seulement 45 jours après que le colonel Kadhafi eut quitté le pouvoir. Ensuite seraient organisés un référendum pour approuver la Constitution et des élections parlementaires dans un délai de quatre mois. Deux mois plus tard, il y aurait une élection présidentielle, selon M. JIBRIL.

Le gouvernement qui superviserait l’ensemble du processus serait formé de membres du CNT mais aussi de technocrates du régime Kadhafi, de militaires de haut rang, d’officiers des services du renseignement et d’un juge. Dans ses conclusions, le Groupe de contact a félicité le CNT pour l’établissement de cette « feuille de route », la qualifiant d’ »importante contribution pour le processus de transition.

Le Groupe de contact « soutient pleinement un dialogue national libyen inclusif (englobant toutes les parties intéressées, ndlr) pour aboutir à une réconciliation et à une reconstruction du pays », ont dit les participants dans le document final de la réunion.

Libye : le mythe de la guerre rapide

Après avoir reçu ce mercredi à l’Élysée le président du Conseil national de transition, Nicolas SARKOZY étudierait la possibilité d’un déplacement en Libye. Sur le terrain, les insurgés marquent le pas tandis que la coalition poursuit ses frappes aériennes.

Premier bilan, plus d’un mois après le début de l’intervention militaire, par le Général PINATEL, l’ancien patron du SIRPA (Service d’Information et de Relations de Presse des Armées).

Sur le plan de la politique intérieure, il faut reconnaître que sans le volontarisme et la prise de risque de Nicolas Sarkozy, le savoir-faire d’Alain Juppé et de la diplomatie française, Benghazi serait tombé et des milliers de civils auraient été massacrés sous nos yeux. On aurait assisté à l’arrivée de centaines de milliers de réfugiés sur les côtes européennes au lieu des quelques dizaines de milliers actuelles. A un an d’une élection présidentielle, l’attitude responsable de la plupart des leaders de l’opposition de gauche doit aussi être soulignée.

Le temps politique et médiatique n’est pas le temps militaire

Sur un plan strictement militaire, ce que l’on savait déjà est confirmé. Un combat se gagne au sol, notamment parce que les objectifs des guerres modernes ne sont plus le plateau de Pratzen, le pont d’Arcole ou la Moscova mais les villes où sont regroupées la majorité de la population et de l’activité économique. L’arme aérienne, si l’on veut limiter autant que faire se peut les dégâts collatéraux sur la population civile, ne peut jouer un rôle décisif dans le combat urbain même si ses interventions sont guidées depuis le sol par des spécialistes.

Comme on l’a vu à Abidjan, en ville, ce sont les hélicoptères armés qui sont les plus efficaces mais ils ne peuvent intervenir qu’à partir de lignes amies bien définies. Enfin, on constate une fois de plus que le temps politique et médiatique n’est pas le temps militaire: on parle déjà d’enlisement moins d’un mois après la première frappe, alors qu’il faut deux mois d’instruction pour doter un soldat d’une formation élémentaire et six mois pour un spécialiste ou un chef de section. C’est le rôle que devraient jouer les conseillers militaires anglais, italiens et français dont l’envoi vient d’être décidé à la demande du CNT.

Une Europe sans voix dans la crise libyenne

Mais c’est sur le plan international et géopolitique que les enseignements sont les plus riches. Comme le constate Alain Lamassoure [1] : « Depuis la fin de la guerre froide, l’Europe s’est mise comme en-dehors de l’Histoire, toute préoccupée par son unification pacifique et par sa propre organisation interne. C’était sans doute une étape inévitable. Mais le reste du monde ne nous a pas attendus, ni économiquement, ni stratégiquement, ni politiquement. Nous nous réveillons encore divisés, marginalisés, comme étrangers dans un siècle dont, pour la première fois depuis longtemps, nous ne fixons plus les règles, ni les principes ».

L’Europe qui dispose désormais d’un Haut représentant pour la politique étrangère, et d’un véritable service diplomatique, présent dans plus de cent cinquante pays est restée malheureusement sans voix dans la crise libyenne, ou pire, sa voix est restée inaudible.

Pour une défense européenne autonome

Bien plus, on a pu constater les freins à l’action que constitue le « Machin OTAN » comme l’écrit Bernard-Henri Lévy [2] et le fait que la Turquie qui n’est pas européenne en fasse partie. Je ne suis pas loin de penser comme le « groupe Libyan Revolution Feb 17 » qui écrit sur sa page Facebook : “La Turquie bloque l’OTAN et l’OTAN bloque les forces révolutionnaires, en les empêchant d’utiliser leurs avions et leur artillerie. En conséquence, aucune contrainte n’est exercée sur Kadhafi. La Turquie est tranquillement en train d’empêcher la mise en application de la résolution 1973 en recourant à des manœuvres de piétinement pour gagner du temps au profit de Kadhafi et imposer un cessez-le-feu de facto, dans l’espoir de créer des conditions si désespérées qu’un accord de conciliation doive être trouvé sous ses auspices ».

Il est plus que temps que les leaders européens assument leur histoire et les impératifs géopolitiques du XXIe siècle qui rendent essentiel le développement de forces militaires européennes autonomes. Ce qui suppose la dissolution ou l’européanisation de l’OTAN par le départ des militaires américains et turcs qui doivent rester nos alliés. C’est la condition essentielle pour avoir les moyens de défendre nos intérêts dans les affaires du monde et de maîtriser notre sécurité et notre développement économique qui sont intimement liés comme le montrent les crises et les conflits qui se développent à nos frontières.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Préface de mon dernier livre : Russie, Alliance vitale (Choiseul, 2011).

[2] Le Point, 14 avril, page 142.

Source : Libye : le mythe de la guerre rapide

La clé du succès : frapper l’intendance de Kadhafi

A quoi doivent s’attaquer les avions de la coalition ? Aux blindés, aux troupes au sol ? A l’intendance, dépôts de carburant, de munitions, et de pièces détachées, rappelle le Général Jean-Bernard PINATEL (2S).

Depuis le début de l’intervention de la coalition on voit les forces fidèles au Colonel Kadhafi poursuivre leur action dans plusieurs villes. Les combats continuent avec des pertes importantes du coté des insurgés.

Les forces de Kadhafi sont composées de chars et d’artillerie. Ce sont des forces motorisées et mécanisées. Pour combattre, elles doivent être soutenues quotidiennement par un important flux logistique en carburant, munitions, pièces détachées et moyens de réparation. Sans cette mise à niveau quotidienne, leur capacité opérationnelle s’étiolera très rapidement et les hommes qui les servent devront abandonner les armes qui leur fournissent actuellement une supériorité face aux insurgés.

Pour rendre cette puissance inutilisable contre la population civile il faut donc frapper les dépôts de carburant et de munitions où cette armée se ravitaille et couper leurs lignes logistiques en frappant les citernes et camions de munitions qui circulent probablement de nuit sur les axes.

Face au risque de voir notre intervention s’éterniser et les pertes des insurgés s’accroître, il faut donc s’interroger sur l’emploi restrictif de nos forces aériennes.

En effet, si j’en crois le porte-parole du Ministère de la Défense, nos pilotes n’ouvrent le feu que lorsque des civils sont directement menacés. Or laisser se dérouler le ravitaillement en carburant et en munitions des forces de Kadhafi c’est aussi accepter une menace directe contre les populations mais différée de quelques heures.

De plus, si ce sont les consignes qui sont effectivement données à nos pilotes, la situation risque de ne pas évoluer car d’un coté on aura une armée mécanisée même réduite mais qui se ravitaillant quotidiennement continuera à être capable de se déplacer et de combattre face des insurgés ne disposant que des armes légères.

Frapper la logistique de Kadhafi est la clé d’un succès rapide de notre intervention.

Libye : la guerre contre Kadhafi, militaire et médiatique

Les avions de Kadhafi ont bombardé, malgré le cessez-le-feu qu’il avait annoncé. Au poker menteur, le vieux dictateur a 40 ans d’expérience… Méfiance.

Je voudrais tout d’abord m’élever contre les abus de langage de certains commentateurs qui clament déjà : nous sommes désormais en guerre avec la Libye.

Dans un état de guerre, il n’y a pas de limitation sur la nature des forces engagées. L’action de la coalition est clairement encadrée par le mandat du conseil de sécurité et exclut l’engagement de forces terrestres sur le sol libyen.

Nous sommes encore clairement dans une gestion de crise où les actions militaires ne sont qu’une composante d’une stratégie générale dans laquelle les actions diplomatique, médiatique, et psychologique seront tout aussi décisives pour son succès.

Or nous savons qu’à ce jeu le colonel Kadhafi excelle. Les militaires français en conservent la mémoire.

En 1986, le leader libyen avait fait de la base d’Ouaddi-Doum, dans la bande contestée d’Aouzou une plate-forme surarmée destinée à appuyer les actions de ses troupes contre le Tchad. Pour camoufler la montée en puissance de cette menace, il avait déployé toute une propagande complaisamment relayée par certains médias qui présentait Ouaddi-Doum comme une plateforme logistique destinée à fournir une aide humanitaire au Sahel.

Le 14 février 1986, le président de la République François Mitterrand autorisait la neutralisation de la base libyenne. L’opération devait être exécutée par un raid aérien de douze Jaguar français opérant directement à partir de Bangui [1]. Le SIRPA (service d’information et de relations presse des armées) que je dirigeais attirait l’attention de Monsieur Paul Quilès, alors ministre de la Défense, sur le risque de voir apparaître dans la presse des photos de femmes et d’enfants tués par nos bombes. Monsieur Quilès donnait alors l’ordre d’adjoindre à nos avions des caméras et appareils de photos qui rapporteraient la preuve que cet aérodrome était bien une base militaire fortement armée. Le dispositif s’avéra efficace et deux jours plus tard le 16 février 1986. L’Armée de l’Air [2] réussit à neutraliser la piste d’envol tout en récupérant des dizaines de photos démontrant l’évidence du caractère totalement militaire de cette plateforme. Dès que les photos du bombardement furent disponibles à Paris, le 20 février, le Général Litre, qui dirigeait les opérations de l’Armée de l’Air tenait au Ministère de la Défense une conférence de presse qui acheva de détruire le mythe libyen.

A quoi faut-il s’attendre ?

La manœuvre de désinformation est déjà commencée avant même l’intervention de la coalition : Kadhafi essaie d’en diminuer la légitimité en proclamant qu’il accepte le cessez-le feu demandé par l’ONU. Heureusement des reporters sur le terrain témoignent que les attaques contre la population se poursuivent dans certaines villes.

Lorsque les actions aériennes seront lancées, il faut s’attendre à voir les médias convoqués pour constater des destructions d’habitations et dans les décombres des femmes et des enfants qu’il aura probablement lui même tués.

C’est pourquoi il serait préférable de frapper des colonnes dans le désert que des installations en bordure ou dans les villes et en tout état de cause de disposer d’images de chaque frappe pour démontrer qu’elles n’ont pas causées de dégâts collatéraux.

A l’ère de l’audiovisuel et aujourd’hui de l’audiovisuel numérique, le mensonge par manipulation de l’image devient une pratique de plus en plus courante dans la gestion des crises et la manipulation de l’opinion publique.

Gardons en mémoire l’affaire du charnier de Timişoara, il est probable que Kadhafi va essayer de nous servir une action de désinformation de ce type.

Sur les médias du monde entier est publiée la photo d’un père pleurant sur le corps de son bébé et de sa femme devant un charnier à Timişoara, où, d’après les insurgés, les émeutes des 17 et 19 décembre ont fait 4 632 morts. Cette photo accable le régime de Nicolae Ceauşescu, le dernier dictateur communiste européen. En fait cette photo, réalisée par un reporter américain, est un montage : Les opposants ont réalisé la macabre mise en scène en déterrant une vingtaine de cadavres du cimetière ; l’homme n’est pas le père de l’enfant ; ce dernier a été victime de la mort subite du nourrisson ; et la femme, qui n’est pas sa mère, a été emportée par une cirrhose.

Ces exemples démontrent qu’il faut apporter à la gestion médiatique de cette crise autant d’importance qu’à sa gestion diplomatique et militaire. L’objectif est de maintenir aux yeux de l’opinion la légitimité de l’action entreprise en gardant en permanence en mémoire qu’en démocratie il n’est de légitimité que reconnue par l’opinion publique.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Capitale du Centre-Afrique, État africain ayant une frontière commune avec le Tchad.

[2] Raid de 8 jaguar depuis Bangui à plus de 1 600 km, escortés de 4 F1 soutenus par 2 Atlantic et ravitaillés par 5 C135.

Source : Libye : la guerre contre Kadhafi, militaire et médiatique

La clé du succès : frapper l’intendance de Kadhafi

A quoi doivent s’attaquer les avions de la coalition ? Aux blindés, aux troupes au sol ? A l’intendance, dépôts de carburant, de munitions, et de pièces détachées, rappelle le Général Jean-Bernard PINATEL (2S).

Depuis le début de l’intervention de la coalition on voit les forces fidèles au Colonel Kadhafi poursuivre leur action dans plusieurs villes. Les combats continuent avec des pertes importantes du coté des insurgés.

Les forces de Kadhafi sont composées de chars et d’artillerie. Ce sont des forces motorisées et mécanisées. Pour combattre, elles doivent être soutenues quotidiennement par un important flux logistique en carburant, munitions, pièces détachées et moyens de réparation. Sans cette mise à niveau quotidienne, leur capacité opérationnelle s’étiolera très rapidement et les hommes qui les servent devront abandonner les armes qui leur fournissent actuellement une supériorité face aux insurgés.

Pour rendre cette puissance inutilisable contre la population civile il faut donc frapper les dépôts de carburant et de munitions où cette armée se ravitaille et couper leurs lignes logistiques en frappant les citernes et camions de munitions qui circulent probablement de nuit sur les axes.

Face au risque de voir notre intervention s’éterniser et les pertes des insurgés s’accroître, il faut donc s’interroger sur l’emploi restrictif de nos forces aériennes.

En effet, si j’en crois le porte-parole du Ministère de la Défense, nos pilotes n’ouvrent le feu que lorsque des civils sont directement menacés. Or laisser se dérouler le ravitaillement en carburant et en munitions des forces de Kadhafi c’est aussi accepter une menace directe contre les populations mais différée de quelques heures.

De plus, si ce sont les consignes qui sont effectivement données à nos pilotes, la situation risque de ne pas évoluer car d’un coté on aura une armée mécanisée même réduite mais qui se ravitaillant quotidiennement continuera à être capable de se déplacer et de combattre face des insurgés ne disposant que des armes légères.

Frapper la logistique de Kadhafi est la clé d’un succès rapide de notre intervention.