Centrafrique : ce que change la démission du président Djotodia pour nos troupes

Le président centrafricain, Michel Djotodia, et son Premier ministre, Nicolas Tiangaye, ont démissionné vendredi. Deux départs essentiellement symboliques, réclamés par les autres acteurs de la région.

Atlantico : Le président centrafricain Michel Djotodia et son Premier ministre Nicolas Tiangaye ont quitté leur fonction vendredi, 10 janvier. Pourquoi ? Qu’est-ce que cela change pour l’intervention française en Centrafrique ?

Jean-Bernard Pinatel : Tous les participants à la conférence de N’Djamena réclamaient leur départ dans la mesure où ils étaient arrivés au pouvoir par la force, après avoir chassé Bozizé. Mais le problème n’est pas lié à Djotodia : il ne représentait plus rien puisqu’il était enfermé dans son camp. Son départ est surtout un signe politique donné aux différentes communautés de la Centrafrique. A partir de maintenant va peut-être s’ouvrir une nouvelle période, une période plus démocratique, une période garantie par les États de la région et la France, en vue d’élire démocratiquement quelqu’un à la présidence. Mais tout cela est un problème de long terme, dans la mesure où il n’y a pas d’État en Centrafrique, ni administration, depuis des années.

Les départs de Djotodia et Tiangaye étaient réclamés par les autres États africains. Ils vont donc avoir une influence sur l’engagement des autres pays, les inciter à prendre leur part dans le conflit en Centrafrique. L’impact sur le terrain devrait être, en revanche, relativement faible pour l’armée française. Car le problème de Centrafrique est un problème tribal, de braconniers, de « coupeurs de route ». Dans ces conditions, sans État ni institutions qui fonctionnent, on peut éviter des massacres généralisés à Bangui ou à Bouar mais le retour au calme est un travail de très long terme. C’est un problème sur 10 ans. La France n’a donc pas à s’engager plus dans le pays qu’elle ne le fait déjà. Nous n’avons pas à suivre le même chemin que les Américains en Irak. C’est aux pays africains de prendre leur responsabilité pour éviter que ne s’installe en Centrafrique une situation totalement pourrie, à terme un sanctuaire islamique, comme ça peut être le cas, par exemple, au nord du Nigéria.

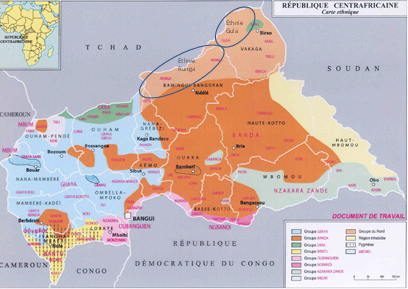

Les Africains doivent s’engager plus et ne pas laisser uniquement le Tchad intervenir. Ce pays considère un peu le Centrafrique comme son arrière-cour. Il y a une certaine légitimité et une certaine influence auprès des ethnies du Nord mais pas du tout auprès des ethnies du Sud. Il faut donc une coalition africaine en Centrafrique.

Quelle est la situation actuelle ? Le chef de l’opération française Sangaris, le général Francisco Soriano, estime que la situation « s’améliore lentement » à Bangui. Partagez-vous ce point de vue ?

Elle ne peut que s’améliorer lentement car personne, aujourd’hui, n’est en mesure de prendre le relais de la France, contrairement à ce qui s’est passé au Mali. Il n’y a pas d’État, on ne peut pas remettre en place une police ou une armée… Au Mali, ces choses-là n’étaient pas fortes mais elles existaient ; en Centrafrique, elles n’existent plus. Il faut donc du temps.

Les forces françaises assurent donc une sécurité minimum dans différents endroits. Mais on ne peut pas attendre des résultats semblables à ceux obtenus au Mali. Ce n’est pas parce que des élections vont être organisées qu’il n’y aura plus de braconniers et/ou de « coupeurs de route ». On est dans une situation difficile, qui va demander du temps, même si elle n’est absolument pas risquée au niveau militaire car c’est une opposition entre communautés : la France n’a pas d’ennemis, on est dans le CRS international.

Quel est l’intérêt pour la France d’être présente en Centrafrique ?

Le fait d’être sur place nous permet d’avoir du renseignement. Cela nous permet également d’assurer la sécurité des ONG, des journalistes, des personnes qui reconstruiront le pays… Les renseignements donnent la possibilité de pouvoir peser par rapport aux différents chefs d’État africains. Mais l’armée française ne doit pas aller au-delà. Les forces africaines doivent, à présent, assurer la période de transition avec l’appui de la France.

Source : ATLANTICO

Le Centrafrique ne sera pas un guêpier militaire, à condition d’une gestion politique avisée et d’un effort économique et humanitaire important

Malgré un mandat de la communauté internationale et les massacres interreligieux à Bangui, l’intervention française en Centre-Afrique commence dans un contexte international et national mitigé.

En effet, le soutien logistique et financier limité apporté par les Américains et les Européens à notre action, les déclarations contradictoires de François Hollande sur le maintien au pouvoir du Président centrafricain autoproclamé, Michel Djotodia, l’absence d’ennemi clairement identifié, les Sélékas étant un nom générique qui regroupe des formations seulement connues de quelques spécialistes, la mission même d’interposition entre des communautés qui rappelle les mauvais souvenirs du Rwanda ou du Liban, les moyens limités engagés dans un territoire plus grand que la France, la nouvelle réduction des effectifs militaires, annoncée au moment même où nous ouvrons un nouveau théâtre d’opérations, créent une toile de fond peu favorable à un soutien de l’opinion à cette intervention perçue, à tort, par les commentateurs comme un probable guêpier.

Cette analyse a donc pour but de présenter les éléments déterminants qui fondent la décision d’intervenir en Centre-Afrique.

La première certitude est que c’est la France qui, en mars 2013, a décidé de laisser les Sélékas s’emparer de Bangui et de les laisser chasser le Général Président Bozizé que nous avions soutenu militairement sans relâche depuis son accession au pouvoir dix ans plutôt [1].

En effet, les rebellions dans la région des trois frontières (Tchad, RCA, Soudan) au Nord de la RCA, sont endémiques et nous sommes intervenus trois fois en dix ans dans une indifférence médiatique totale pour stopper les colonnes de rebelles fonçant vers Bangui:

le 30 octobre 2006, le mouvement rebelle UFDR (Union des forces démocratiques pour le rassemblement) déclenche une offensive vers le Sud à partir de la région de Birao et s’empare de la localité de Ouandja Djalé (150 km au sud de Birao) pour pousser ensuite vers Bria et ouvrir la route vers Bangui. À la demande des autorités centrafricaines, les militaires français appuient, à partir de fin novembre, les FACA et la FOMUC dans la ville de Birao [2]. Le 10 décembre, après plusieurs séries de combats brefs et violents, une dernière localité (Ouanda Djalle) est reprise aux combattants de l’UFDR;

- en mars 2007 - Deuxième offensive rebelle qui s’empare de l’aéroport Birao. Une nouvelle opération est alors déclenchée à partir des unités d’alerte en France et des unités pré positionnées (Tchad, Gabon, RCI), pour reprendre l’aérodrome de Birao. Ces unités françaises appuient aussi des unités FACA déployées simultanément et leur redonnent confiance. Le 13 avril 2007, alors que les rebelles de l’UFDR ont été repoussés jusqu’à leur sanctuaire de la frontière tchadienne, un accord de paix est signé entre le gouvernement de RCA et l’UFDR à Birao;

- en décembre 2012 - Troisième offensive rebelle. Certains mouvements jugeant que les accords de paix signés en 2007 n’ont pas été respectés, lancent une offensive militaire. Lors de cette troisième offensive, les rebelles qui attaquent vers le Sud sur 2 axes, prennent en un mois de nombreuses localités et ouvrent la route pour Bangui : Birao, Bria, Bambari, Ouadda, Ndélé, Kaga Bandoro, Damora à 80 km de la capitale) permettent d’étendre l’influence des rebelles sur le Nord et le Centre de la RCA. La France intervient une nouvelle fois fin décembre 2012. Trois compagnies et deux hélicoptères Puma viennent en renfort depuis le Gabon et le Tchad de la compagnie du 8ème RPIMa qui assure la sécurité de l’aéroport. Plus de 600 militaires français sont alors présents. Mi-janvier, suite à la baisse des tensions dans la capitale, deux hélicoptères Puma et une compagnie (2e REP) partent pour le Mali et participent aux opérations dans l’Adrar des Ifoghas;

- trois mois plus tard, en mars 2013, les rebelles de la Séléka passent à nouveau à l’offensive à partir du Nord et du Centre de la RCA. La reprise des combats à proximité de Bangui obligent à déployer, en plus des 250 militaires sur place, environ 300 militaires français en provenance du Gabon. La Séléka défait rapidement les FACA, soutenues par les contingents des derniers alliés de Bozizé (Afrique du Sud et Ouganda) et causent des pertes importantes aux forces africaines qui tentent de lui couper la route de Bangui. Bangui qui tombe le 24 mars. Le président Bozizé fuit et se réfugie au Cameroun.

C’est au niveau de la géopolitique qu’il faut chercher pourquoi, cette fois-ci, la France a laissé les Sélékas pénétrer dans Bangui, en mars 2013, à un moment où nous occupions l’aéroport avec des forces que l’on aurait pu rapidement renforcer ?

La France a, vraisemblablement, voulu donner un coup d’arrêt à l’offensive politique et économique chinoise et sud-africaine en Centre-Afrique, favorisée par Le Président Général Bozizé qui, à juste titre, trouvait que la France et les entreprises françaises n’investissaient pas assez massivement en Centre-Afrique, pour développer l’exploitation de ses ressources pétrolières et minières.

Par ailleurs, le Tchad venait de nous appuyer d’une façon décisive au Mali pour réduire le sanctuaire des Ifoghas et il n’est un secret pour personne que les rebelles du Nord-Est ont leur sanctuaire à cheval sur la frontière tchadienne.

L’absence à Paris au récent Sommet des états africains du Président sud-africain Jacob Zuma qui soutenait Bozizé peut s’expliquer ainsi. Les Sud-Africains, principale puissance africaine avec le Nigéria, où l’influence anglo-saxonne reste prégnante, considèrent le Sud de l’Afrique comme leur zone naturelle d’influence, Centrafrique inclus.

La dimension historique de ce conflit ne doit pas aussi nous échapper. Le Centre-Afrique marque la limite Est de l’Afrique francophone. Il possède une frontière commune avec le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Dans la mémoire des Britanniques, qui ont bloqué l’envoi d’un « Battle group européen » un moment envisagé par Bruxelles, l’affaire de Fachoda qui avait marqué la fin de l’expansion coloniale française vers la haute Égypte reste vivace.

La deuxième question à laquelle il faut répondre et que tous les observateurs se posent : la situation sur le terrain est-elle maîtrisable avec les effectifs déployés ?

La réponse, là encore, n’est pas militaire mais politique et nécessite d’analyser les forces qui composent la Séléka.

La majorité des combattants présents à Bangui font partie de l’UFDR : Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement, recrutée principalement dans l’ethnie Gula. Son dirigeant est le président autoproclamé Michel Am Nondroko Djotodia [3], rebaptisé président de transition dont François Hollande avait trop rapidement exigé le départ. Puis, devant la réalité de la situation sur le terrain (soutien du Tchad, forces combattantes les plus nombreuses), s’étant ravisé, il a décidé de le soutenir.

Si les autorités françaises trouvent avec lui et ses principaux chefs de guerre un bon accord, la situation à Bangui se rétablira rapidement. En effet, les autres formations présentes dans la Séléka sont probablement celles dont le désarmement, si elles restent à Bangui, ne doit pas poser de trop gros problèmes à l’Armée française [4].

En conclusion, l’intervention de la France en Centrafrique procède plus de la lutte d’influence que se livrent les grands acteurs mondiaux et régionaux dans ce continent [5] en plein développement que d’une action pour éviter que le Centrafrique ne devienne, comme la Somalie, un repère djihadiste ou d’une intervention à but humanitaire pour éviter un affrontement de type confessionnel même si cette dimension est nouvelle dans ce pays et doit être prise sérieusement en compte [6].

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] En mars 2003, un accord entre le président-général Bozizé, qui vient de prendre le pouvoir par un coup d’état, et le président Chirac conduit à la mise en place de l’opération Boali pour soutenir les FACA et la FOMUC (Force multinationale de la CEMAC - Communauté économique et monétaire des États d’Afrique Centrale).

[2] Ville de 18 000 habitants située à 850 km au Nord de Bangui et dotée d’une piste d’aviation, infrastructure stratégique dans la région.

[3] Le président de transition est un ancien fonctionnaire du ministère du Plan, puis des Affaires étrangères, et ex-consul à Nyala, capitale du Sud-Darfour au Soudan. Il a créé l’UFDR en septembre 2006 et opérait essentiellement, avant la dernière offensive vers Bangui, dans les préfectures arabophones de Vagata et Haute Kotto, dans le Nord-Est. On retrouve dans l’UFDR certains des hommes qui ont aidé François Bozizé à renverser Ange-Félix Patassé en 2003, mais que les promesses non tenues du pouvoir et le non-respect des accords de paix de 2007 ont mécontentés.

[4] Il s’agit de la CPJP et deux autres formations créées de fraîche date :

- la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP) qui recrute majoritairement ses combattants dans l’ethnie Runga qui est implantée dans un territoire voisin de l’ethnie Gula. Son dirigeant est le général Noureddine Adam dont le porte-parole Éric Néris-Massi est le beau-fils de Charles Massi. Ce proche de l’ancien président Ange-Félix Patassé, qui s’était rapproché ces dernières années de Bozizé, a, semble-t-il, hésité avant de rallier la Seleka;

- la Convention patriotique du salut du kodro (PSK : kodro signifiant pays, en sango) qui a été officiellement lancée lors d’une « Assemblée constituante » en juin 2012. Son fondateur, Mohamed-Moussa Dhaffane, en est devenu le président, avant d’être aussitôt proclamé, dans le communiqué final, « à titre exceptionnel et honorifique au grade hors hiérarchie de général major assimilé des Forces armées ». Dhaffane assura, dans le passé, les fonctions de président ad hoc de la Croix-Rouge centrafricaine, tout en étant membre de la CPJP, qu’il quitta pour créer son propre mouvement;

- l’A2R regroupe de vrais officiers de la FACA dans une structure clandestine dont l’adhésion à la coalition date seulement de la fin décembre 2012.

[5] Influence de « combattants » soudanais visible chez les rebelles de la Séléka et présence de forces sud-africaines aux côtés du président déchu.

[6] Jusqu’ici, les conflits en RCA étaient plutôt marqués, dans le passé, par la dimension ethnique.

Les interventions de la France en Afrique sont-elles vouées à être polluées par l’héritage de la colonisation ?

Pour faire face à l’instabilité en Centrafrique, la France va envoyer, à terme, un millier d’hommes sur place. « Nous devons être présents, à notre place », a déclaré à ce sujet François Hollande.

Atlantico : En proie à une instabilité grandissante, la Centrafrique voit le contingent militaire français basé sur son territoire porté à 1000 effectifs. D’après le ministre de la Défense français Jean-Yves Le Drian, cette intervention « n’a rien à voir avec le Mali. » Cette mission, présentée comme une opération de maintien de l’ordre, est-elle selon vous légitime ?

Ferhat Mehenni : La France est de nouveau en guerre en Afrique subsaharienne ; pour la quarante-neuvième fois depuis les supposées indépendances d’il y a cinquante ans. Point n’est besoin de s’interroger sur la légitimité de cette expédition. C’est presque une affaire de routine. Quand on veut noyer son chien, on l’accuse de rage. Au-delà des questions de forme de cette aventure, comme ses justifications en apparence « humanitaires » que les officiels français avancent en appui de leur argumentaire, son timing et son coût, il y a une question de fond qui mérite que les géostratèges français se posent : Quelles sont les raisons fondamentales de la déstabilisation de l’Afrique francophone, obligeant la France à y intervenir aussi fréquemment ?

Si, en arrondissant les chiffres, on comptabilise une intervention militaire française par an depuis les années soixante, on remarque que rien que pour les deux dernières années (2011-2013) il y en a eu quatre. La moyenne double brusquement. Et on comprend que si la France différait depuis le mois de mars sa réaction contre la prise de pouvoir par la rébellion Seleka à Bangui, c’était vraisemblablement pour des questions de logistique. Elle n’aurait plus tous les moyens de sa politique en Afrique. En effet, engluée dans le bourbier de l’Azawad et du Mali, alors que la situation tarde à être stabilisée même en Côte-d’Ivoire où elle était intervenue début 2011 pour faire tomber Laurent Gbagbo, elle n’avait pas pu éviter, le 24 mars 2013, la chute de Bozizé, l’un de ses protégés. On peut en conclure qu’elle ne pouvait pas, par prudence ou par manque de moyens, mener deux guerres à la fois, l’une contre le MNLA en ex Mali et l’autre contre la Seleka, en ce qu’il y a lieu d’appeler désormais l’ex-Centrafrique. Cette nouvelle intervention qui complique les alliances françaises avec ses dictatures africaines impliquées dans l’opération Serval – Idris Debby est parmi ceux qui soutiennent le nouveau pouvoir à Bangui – risquerait de compromettre davantage le déjà improbable retour à la stabilité en ex Mali. En quelques mots, la position française s’en trouve sérieusement fragilisée. Ses prises de risques paraissent inconsidérées et l’Afrique apparaît plus que jamais comme le casse-tête pouvant mener la France à y perdre sa sphère d’influence.

Alors, au lieu de se croire obligée de se comporter face aux Africains en éternel gendarme, qui commence à être dépassé par les événements et qui le sera totalement dans très peu d’années, car le processus de déstabilisation à l’œuvre va s’accélérer, la France ne devrait-elle pas reconsidérer sa relation à ce continent ravagé par la violence, la maladie et la misère ?

Jean-Bernard Pinatel : La légitimité d’une opération militaire en droit international peut avoir plusieurs fondements :

- le premier est la légitime défense; si votre territoire ou vos forces sont attaquées vous avez le droit de vous défendre et de demander à vos alliés de vous aider. C’est sur cette idée que l’Alliance Atlantique et son organisation militaire l’OTAN ont été créées;

- le second qui en découle est qu’il est légitime pour un État d’intervenir au profit d’un autre État agressé si le pouvoir de cet État est légitime et qu’il lui en fait explicitement la demande;

- le troisième, et on est dans ce cas en Centre-Afrique, lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU le décide devant une situation inacceptable pour la communauté internationale.

En Centre-Afrique, le problème est que la légitimité du pouvoir en place n’existe pas. C’est pourquoi la France, malgré les demandes pressantes de certains pays africains, a attendu d’avoir le feu vert du Conseil de sécurité pour s’engager.

Décidée jeudi par l’ONU, l’intervention de la France est désormais placée sous le chapitre VII de Charte des Nations Unies autorisant le recours à la force face à une menace avérée contre la paix et la sécurité internationale. La résolution officialise le déploiement des troupes panafricaines de la Mission internationale de soutien en Centrafrique (Misca), déjà sur place avec 2500 hommes, ainsi que celui d’une force française d’appoint, pour rétablir l’ordre, sécuriser les axes routiers, permettre un accès humanitaire et le retour des populations civiles dans leurs villages abandonnés.

Cette attente d’un brevet de légitimité n’est pas sans risque d’image pour la France. Nos soldats qui sécurisent l’aéroport de Bangui et l’ambassade de France sont restés l’arme au pied et ne sont pas intervenus pour faire cesser les massacres dans Bangui en l’absence d’un vote du conseil de sécurité qui a été long à obtenir du fait notamment des réticences américaines.

Cela signifie-t-il que la France ne doit pas venir « faire le gendarme » en Centrafrique, et plus largement dans les autres pays africains ? Doit-elle se désinvestir de ses anciennes colonies, et ce dans tous les domaines ?

Ferhat Mehenni : En voulant et en croyant apporter à l’Afrique la stabilité dont elle aurait besoin, la France ne devrait-elle pas se poser la question si, elle-même ne ferait-elle pas partie du problème, ou ne serait-elle pas carrément « Le » problème de la guerre qui y sévit ? Pour y voir plus clair, reprenons les éléments du puzzle africain.

Au commencement, il y avait la colonisation.

Le capitalisme ne se conçoit pas sans mondialisation et celle-ci ne peut se réaliser sans la colonisation qui en est la pierre angulaire. Les nations européennes, dont la France, mues par l’appât du gain, ont été les agents ayant engagé les processus au service de ces deux impérieuses nécessités capitalistes. L’Afrique francophone en est le produit historique. Mais devant des colonies qui s’étaient avérées d’abord beaucoup moins rentables qu’on l’escomptait au début, puis carrément déficitaires, les pays colonisateurs, après les avoir dotées chacune de son État, les ont confiées aux autochtones par le biais du mouvement de décolonisation auquel l’ONU a servi de terrain d’atterrissage. Le processus qui devait en améliorer la configuration fut entravé par la Guerre Froide et n’a dû reprendre qu’à la chute du Mur de Berlin. En effet, ce n’est qu’en 1993 qu’un nouvel État africain, l’Erythrée, est né.

Le problème fondamental de la géopolitique issue de la colonisation est qu’elle a été conçue, à l’époque, en fonction des intérêts des métropoles et non de ceux des peuples indigènes. Ceux-ci, ignorés, piétinés, se sont vus chacun spolié de son territoire et de son identité. En les tronçonnant et en les divisant arbitrairement, puis en affectant chacun de leurs démembrements à un nouveau pays créé ex nihilo et conçu comme un camp de concentration des peuples, la colonisation, en général et française en particulier, en a logiquement fait les agents actifs de la transformation en cours de la géopolitique. Ces peuples et leurs actions en faveur du recouvrement de leur souveraineté sont aujourd’hui en phase avec les besoins de la mondialisation qui consacre la liberté sur la dictature, le droit sur l’arbitraire. Ce n’est pas par hasard qu’une Organisation des États émergents d’Afrique a vu le jour depuis deux ans.

Les interventions militaires françaises vont donc à contre-courant de la marche de l’Histoire. La stabilité et la paix que la France aurait intérêt à défendre en Afrique devrait être celle des peuples et non celle des dictatures et des États artificiels. Prendre la défense de ceux-ci contre la marche des peuples vers leur liberté, c’est se comporter en Don Quichotte et en agresseur. En revanche, elle gagnerait en prestige et en solide amitié chez tous les peuples qu’elle aiderait à accéder à son État. La francophonie et la sphère d’influence de la France en Afrique ne se prêteraient plus aux coups de boutoirs des nouveaux prétendants qui, chez ces dictatures soi-disant acquises à Paris, lui taillent des croupières depuis des décennies. Alors, l’Azawad, le Sud de la Côte d’Ivoire, la Kabylie, le Sud-Ouest de la Centrafrique et de tant de peuples et de territoires de l’Afrique francophone seront de nouveaux pays et de nouveaux partenaires de choix pour l’avenir de la France.

Jean-Bernard Pinatel : L’histoire est parfois cruelle. François Hollande et les socialistes, quand ils étaient dans l’opposition et durant la campagne présidentielle, soutenaient ce point de vue et n’ont cessé de dénoncer l’interventionnisme français en Afrique sans tenir compte du nouveau contexte géopolitique.

En effet, les États-Unis d’Obama, prix Nobel de la Paix, ne veulent plus être les gendarmes du Monde car cela leur coute très cher et la priorité pour le peuple américain est de rétablir leur économie.

On l’a observé dans les affaires syriennes et libyennes.

En Centre-Afrique, les États-Unis, par la voix de leur secrétaire d’État, John Kerry, accordaient leur préférence à une mission 100% africaine, Washington dénonçant la « gabegie onusienne ». L’Amérique contribuera seulement pour 40 millions de dollars (en lieu et place des 22% de sa quote-part réglementaire) à l’action de la Misca qui va dépendre de contributions volontaires, et non obligatoires, des États membres via un fonds fiduciaire ouvert à ces fins. Autant dire que la pérennité de la Misca n’est pas assurée.

Pourquoi intervient-on alors et ne laisse-t-on pas les africains régler seuls leurs problèmes ? Parce que certains États amis nous le demandent même si d’autres sont plus réservés. Et surtout parce que la France a peur que le Centre-Afrique, qui est livré aujourd’hui à des bandes de pillards du Nord, ne devienne, si on laisse pourrir encore plus la situation, un repaire pour les terroristes islamiques du Sahel car il n’y a plus depuis longtemps d’État digne de ce nom à Bangui.

Ce n’est donc pas tant la présence française qui est remise en cause, mais qui elle choisit de soutenir ? Tous les gouvernements sont-ils à mettre dans le même sac « dictatorial » ?

Ferhat Mehenni : Que l’on ose dans l’Hexagone se poser juste cette question : au nom de quel bon sens peut-on opposer la stabilité dictatoriale au droit des peuples à leur autodétermination ? Au nom de quel droit peut-on opprimer un peuple et l’empêcher d’avoir son État au même titre que tous les peuples accomplis du monde ? Ne commet-on pas un crime contre l’humanité à chacune des interventions militaires en Afrique ? N’est-il pas temps de remiser les visions géostratégiques nées du temps de la colonisation et s’en donner d’autres à la lumière des nouvelles lectures de l’Histoire et des nécessités de la mondialisation ? N’est-il pas préférable de mettre un terme à ces aberrants États actuels où, comme au Cameroun, un ministre pour enterrer un parent, doit se rendre soit en Centrafrique soit au Nigéria où sa famille vit depuis la nuit des temps ?

Par ailleurs, on le voit à travers l’actualité africaine, les interventions militaires ne règlent pas les problèmes politiques qui les justifient. En Côte-d’Ivoire, dont il faut désormais parler au passé, comme au Mali et demain en Centrafrique, les peuples qui ne veulent plus vivre ensemble vont se séparer. Autant les aider à le faire sans violence. Ce serait là la meilleure mission de la France qui, enfin, va être en harmonie avec ses valeurs et ses idéaux des Lumières.

Jean-Bernard Pinatel : Non car la France a depuis longtemps évité de prêter le flanc à une accusation de néo-colonialisme et ne s’engage militairement que lorsque son action est légitimée par la communauté internationale.

En Centre-Afrique, il n’y a plus d’État mais une population livrée à des bandes de pillards comme c’est encore le cas en Somalie même si la situation s’y améliore dans ce pays grâce à l’action internationale.

En Côte d’Ivoire la France est intervenue pour faire respecter le résultat d’élections démocratiques et chasser Laurent Gbagbo qui, battu, refusait de quitter le pouvoir.

La démocratie est un Graal qui demande de parcourir un long chemin plein d’embuches. La plupart des États africains se sont engagés dans cette voie. Il faut les aider à progresser plutôt que de dénoncer en permanence leurs manquements démocratiques.

Autres sources : ATLANTICO