Le califat autoproclamé de l’OEI a été éliminé, annoncent les Forces démocratiques syriennes

« La guerre n’est pas terminée »

L’organisation État islamique a perdu son dernier bastion syrien à Baghouz, ont annoncé, samedi, les Forces démocratiques syriennes, déclarant leur victoire définitive sur le groupe jihadiste.

L’analyse du général Jean-Bernard Pinatel, expert en géostratégie

Source : FRANCE 24

« Les pays arabes sur la route de Damas : une leçon de réalisme à méditer »

L’acte 3 du conflit syrien se joue en ce début d’année 2019 ; l’analyse d’Alexis Feertchak:

Deux événements ont marqué le mois de décembre et un troisième marquera le mois de janvier : fin 2018, nous avons assisté à la réouverture de l’ambassade des Emirats arabes unis (EAU) à Damas ainsi qu’à la visite du président soudanais Omar al-Bachir. Début 2019, se tiendra à Beyrouth un sommet économique de la Ligue arabe : la Syrie, qui n’en est plus membre, n’est pas invitée, mais son retour au sein de cette instance arabe sera à l’agenda de cette réunion, au moins officieusement.

Ces trois événements sonnent comme la conclusion de l’acte II de la guerre en Syrie autant que comme les prémisses d’un acte III. Précisons : de 2011 à 2015, l’acte I couvre cette période de déstabilisation du gouvernement syrien par une rébellion dont la puissance découlait avant tout du soutien de puissances sunnites (Turquie, Arabie Saoudite, Qatar), d’Israël et des pays occidentaux, à commencer par le premier d’entre eux, les Etats-Unis. Mais suivant les lois de la guerre contre-insurrectionnelle, le gouvernement syrien décida de se retirer dans les zones urbaines qui lui étaient acquises, abandonnant aux rebelles les villes les plus hostiles ainsi que les campagnes, dont la sécurisation aurait nécessité de disperser les troupes d’une armée réduite en nombre car expurgée de ses éléments les moins fiables. Pendant ce premier acte, Damas comptait sur le pourrissement de la situation dans les zones rebelles.

L’intervention russe en septembre 2015 ouvrit l’acte II : avec ses puissants alliés russe et iranien, le régime passa à l’offensive et regagna les territoires les plus stratégiques du pays – Alep au Nord fin 2016, mais aussi Deir Ezzor à l’Est fin 2017 et Deraa au Sud en 2018 – même s’il lui manque encore la province d’Idleb sous domination turque et la zone à l’est de l’Euphrate dominée par la coalition internationale et les Kurdes syriens. Cet acte II ne fut pas seulement militaire, mais aussi diplomatique : les avancées sur le terrain servirent à la Russie d’effet de levier politique pour changer les rapports de force régionaux. Le point de bascule fut la Turquie, principal soutien de la rébellion depuis 2011, qui se rapprocha de Moscou autant que de Téhéran, au grand dam de Washington. Persuadé que les Américains avaient voulu sa peau à l’été 2016 lors du coup d’Etat manqué, Erdogan, qui rêve de grandeur ottomane, ne supporta guère que les Etats-Unis s’appuient sur les Kurdes syriens, base arrière du PKK, pour tenter de contrer l’Iran en Syrie. Par un effet boomerang, la stratégie syrienne de Washington se trouva être parfaitement contre-productive : au lieu d’isoler la République islamique et ses mollahs, elle leur permit de former un trio Ankara-Moscou-Téhéran, qui passe également par Doha, le Qatar, principal centre des Frères musulmans avec Ankara, cherchant ainsi à sortir du blocus que lui impose avec peu de succès l’Arabie Saoudite. La formation de cet axe a une particularité notable : il s’appuie sur les seuls vieux Etats de la région, cœur des anciens empires : l’Empire russe, l’Empire perse, l’Empire ottoman.

Pour les pays arabes de la région bien plus que pour nous qui avons peine à sortir de nos œillères idéologiques, il est apparu clairement au fur-et-à-mesure des scènes de cet acte II qu’il ne servait à rien de rejouer la partition de l’acte I. Quel intérêt la Jordanie avait-elle à soutenir les rebelles du Front du Sud, incapables de réellement mettre en danger Damas ? Quel intérêt le Liban avait-il à observer le chaos s’étendre à ses frontières ? Quel intérêt l’Egypte, confrontée au terrorisme islamique, avait-elle à appuyer la déstabilisation du régime politique syrien qui fut longtemps son plus fidèle allié et avec lequel elle partage une forme de nationalisme laïc autant qu’une forme de démocratie autoritaire ? Quel intérêt les pays du Golfe avaient-il à jouer la surenchère verbale alors qu’ayant perdu sur le terrain militaire autant que politique, leur influence en Syrie risquait de se réduire à néant ? Questions rhétoriques. A Beyrouth, au Caire ou à Amman, la réponse est évidente : aucun pays arabe n’a intérêt à prolonger cette guerre.

Le scénario d’un acte III semble donc écrit, au moins dans les grands traits : les pays arabes vont prendre le chemin de Damas pour que celui-ci ne devienne pas une autoroute irano-turque administrée par les Russes. Les prémisses sont déjà là : en octobre, la Jordanie a réouvert sa frontière avec la Syrie, le Liban travaillant par ailleurs au retour des réfugiés syriens. La réouverture de l’ambassade des EAU, fermée en 2012, est une nouvelle étape dans ce processus de retour des pays arabes sur le théâtre syrien. Le Bahreïn a d’ores-et-déjà annoncé qu’il allait suivre. La stratégie des Etats pétroliers du Golfe est la suivante : le seul moyen pour eux de regagner de l’influence à Damas est de participer au financement de la reconstruction de la Syrie. Les EAU, qui ont accueilli les fortunes de nombreux Syriens en exil, ouvrent la voie, mais d’autres suivront. Même l’Arabie Saoudite se rapproche aujourd’hui de Moscou, affaiblie par l’affaire Khashoggi dans laquelle la Turquie a joué d’une main de maître en forçant le Congrès américain à réprimander leur allié saoudien. Un coup terrible pour Riyad alors que les Etats-Unis doutent de plus en plus de leur alliance stratégique avec l’Arabie Saoudite. Du pétrole ? Les Américains en ont à profusion. Une puissance régionale capable de concurrencer l’Iran ? L’Etat saoudien est faible, son armée plus faible encore, comme le montre la guerre au Yémen. Seul Israël peut en réalité prétendre à ce statut au Levant. Le prince héritier, MBS, – et surtout son père qui ne lâche pas l’affaire malgré son grand âge et apprécie le contrepoids obligeamment fourni par Vladimir Poutine à l’envahissante amitié américaine – ont compris que la survie même de leur dynastie est en jeu : ils auront besoin de coopérer avec Moscou (et Pékin…) pour faire monter les enchères et pousser Washington à les soutenir davantage.

La visite d’Omar al-Bachir est aussi un signal important : historiquement, le Soudan était anti-saoudien et pro-iranien. Dans les années 1990, le président soudanais rêvait que Khartoum soit la rivale islamiste sunnite de Riyad et s’appuya pour cela sur Téhéran, mettant en application le vieux principe selon lequel « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Après les attentats du World Trade Center, craignant d’être la cible de Washington, le Soudan fit volte-face et se rapprocha de Washington, donc de l’Arabie Saoudite. Khartoum participa ainsi à la coalition saoudienne au Yémen contre les rebelles Houthis soutenus par Téhéran. Mais le tournant est seulement partiel car Omar al-Bachir se rapproche aujourd’hui de Moscou. Sous le coup d’un mandat d’arrêt international, le président soudanais voit la Russie comme la meilleure assurance-vie qu’il peut posséder pour se prémunir d’un éventuel changement de régime. D’où les rumeurs régulières concernant l’ouverture d’une base militaire russe au Soudan (alors que les puissances du monde entier se concentrent à Djibouti) ou la vente de matériels militaires comme des systèmes anti-aériens/anti-missiles S-300 ou des chasseurs Su-30SM. L’avenir le dira, mais une constatation : Moscou a tout intérêt à se servir de Khartoum comme point d’appui dans sa stratégie d’influence en Afrique, notamment en Centrafrique. La visite du président soudanais à Damas est un signe de ce tournant. Car la route de Moscou passe par Damas…

Le scénario de cet acte III sera au cœur des discussions de la Ligue arabe, dont le sommet se tiendra à Beyrouth en janvier. Au Moyen-Orient, les raisonnements « droit-de-l’hommistes » ne convainquent plus personne depuis longtemps. On préfère des actions cohérentes sur le long terme, des objectifs réalistes, des moyens limités mais bien ciblés à de grandes déclarations de principe, à des retournements d’alliance prévisibles – les Kurdes en savent quelque chose – et à des moyens titanesques qui ne font que tomber dans un puits sans fond. Jusqu’au discours de Dominique de Villepin à l’ONU en 2003, le Quai d’Orsay a appliqué avec constance cette diplomatie réaliste que l’on résumait alors souvent par la formule « la politique arabe de la France ». Pour l’ancienne puissance mandataire en Syrie et au Liban, il fallait avec subtilité tenter d’amoindrir la balourdise américaine… Mais les trois derniers quinquennats – en comptant celui d’Emmanuel Macron – sont marqués par un atlantisme béat, un moralisme hors sol et une absence cruelle de réalisme. Ce scénario en trois actes n’était certes pas écrit à l’avance car l’histoire n’est jamais prédictible, mais certains éléments tenant de la géographie, de la culture, du politique pouvaient être pris en compte dès le début du conflit. Il n’en a rien été. Aujourd’hui, sur la route de Damas, les pays arabes auraient besoin du discours d’apaisement de la France, mais Paris a oublié son bâton de pèlerin. Se coulant dans le sillage des Etats-Unis depuis tant d’années, la France ne sait plus comment marcher, pétrifiée par un président américain qui prend sans états d’âme le contre-pied de ses prédécesseurs.

Alexis Feertchak

Membre fondateur de Geopragma

Journaliste

Pourquoi la France ne doit pas s’associer aux frappes en Syrie

Voilà pourquoi la France ne doit pas frapper la Syrie. Macron en débutant dans les relations internationales est sur le point de tomber dans le piège que lui tendent les anglo-saxons pour l’empêcher d’acquérir le leadership européen qu’il revendique. Il avait réussi son début de mandat sur le plan international (la visite de Trump et de Poutine et son déplacement en Chine) et à se poser en leader du vieux monde. S’il tombe dans le piège syrien, son mandat ne servira pas la place de la France dans le monde.

Docteur en science politique et colonel au sein de la réserve opérationnelle des Armées, Caroline Galactéros est présidente du think tank Geopragma. Auteur du blog Bouger Les Lignes, elle a notamment publié Guerre, Technologie et société (éd. Nuvis, 2014)

La messe semble dite et une atmosphère de veillée d’armes plane sur Paris, tandis que le jeune prince d’Arabie Saoudite quitte la capitale et que notre président est en étroit dialogue avec son homologue américain. La France pourrait, en coordination avec Washington, frapper de manière imminente les forces du régime syrien en représailles d’une nouvelle attaque chimique imputée de manière «très probable» mais en amont de toute enquête, aux forces de l’abominable tyran Assad soutenu par les non moins affreux régimes russe et iranien.

Il faudrait agir vite, se montrer ferme, intraitable, juste! Il s’agirait là d’un «devoir moral»! On a bien entendu et lu. Le discours moralisateur sur la sauvegarde des civils innocents, pourtant inaudible après sept ans de guerre et de déstabilisation de la Syrie, est toujours le même. C’est là le comble du cynisme en relations internationales, que nous pratiquons pourtant sans états d’âme depuis des décennies. Pendant ce temps, la guerre silencieuse du Yémen continue. Ces civils-là n’existent pas, ne comptent pas.

Mais certaines images de guerre et de civils otages d’une sauvagerie généralisée irritent plus que d’autres nos consciences lasses d’Européens déshabitués de la violence et gonflés d’une prétention à connaître, dire et faire le Bien. Soit.

Mais agir contre qui? Qui faut-il punir? Le régime de «l’animal Assad», comme l’a appelé Trump? L’Iran? La Russie? Vraiment? Et si ce trio noir que l’on désigne exclusivement depuis des mois à la vindicte populaire internationale n’était qu’un leurre, proposé à notre indignation sélective pour ne pas réfléchir à nos propres incohérences?

Quel serait l’intérêt de la Russie de laisser perpétrer une telle attaque ?

Personne ne se demande pourquoi cette nouvelle attaque chimique arrive maintenant, au moment même où la Ghouta orientale repasse sous contrôle gouvernemental syrien et parachève sa reconquête territoriale, face à des groupuscules rebelles rivaux globalement en déroute et plus que jamais prêts à se vendre au plus offrant pour survivre et espérer compter? Personne ne s’autorise à douter un instant, quand le ministre russe des affaires étrangères rapporte que les observateurs du Croissant rouge syrien envoyés sur place n’ont rien vu ressemblant à une attaque? Serguei Lavrov ment-il carrément au Conseil de Sécurité des Nations unies ou bien faut-il penser que Moscou ne contrôle pas tout ce qui se fait au plan militaire sur le théâtre? Ou que des éléments de l’armée syrienne elle-même agiraient en électrons libres ou auraient été «retournés»? À qui profite le crime? C’est cette vieille question, mais toujours pertinente, qui paraît désormais indécente.

Quel serait pourtant l’intérêt de la Russie de laisser perpétrer une telle attaque, alors que, ne nous en déplaise, bien davantage que notre «Coalition internationale», elle cherche la paix, l’organise pragmatiquement, et est la seule depuis sept ans à engranger quelques résultats qui évidemment contreviennent à nos intérêts et à ceux de nos alliés régionaux?

On semble aussi avoir totalement oublié une donnée fondamentale du conflit: les malheureux civils de la Ghouta, comme ceux des ultimes portions du territoire syrien encore aux mains des «rebelles» djihadistes ou de Daech, sont des boucliers humains, peut-être même, en l’espèce, sacrifiés par ces mêmes apprentis démocrates suppôts d’al-Qaïda et consorts pour entraîner l’Occident dans une guerre ouverte avec Moscou et Téhéran.

Car si l’on quitte le microscope pour la longue-vue, il est permis de décrire à partir de cette dernière séquence syrienne un contexte stratégique global infiniment préoccupant pour l’Europe, et singulièrement pour la France, qui risque de prendre les avant-postes d’une guerre qui n’est pas la sienne, dont elle fera les frais et qui neutralisera durablement l’ambition présidentielle affirmée de prendre le leadership politique et moral de l’Union européenne. Nos amis allemands ou italiens sont d’ailleurs moins cynico-idéalistes, mais plus prosaïques que nous. Ils avancent prudemment, vont et viennent entre Beyrouth et Damas pour pousser leurs pions en cette phase douloureuse et recueilleront les fruits de notre marginalisation radicale quand la reconstruction syrienne arrivera.

La guerre en Syrie a été gagnée militairement par l’armée gouvernementale. Militairement, mais pas politiquement

La ficelle est si grosse et la pelote si bien déroulée depuis des mois qu’on ne la voit plus en effet. On punit la Russie. On la punit d’être la Russie, déjà, et d’avoir réussi son retour sur la scène mondiale. On la punit de vouloir la paix en Syrie et de chercher à la mettre en musique politiquement à Astana ou à Sotchi. On la punit d’avoir sauvé Damas et son régime diabolisé du dépècement qu’on leur promettait et qui s’est fracassé sur la résilience populaire et gouvernementale syrienne et a déjoué partiellement au moins la confessionnalisation des affrontements politiques et sociaux que l’Occident encourage, sans en comprendre le danger insigne pour ses propres sociétés, et notamment en Europe.

La guerre en Syrie a été gagnée militairement par l’armée gouvernementale. Militairement, mais pas politiquement. Cette victoire sur le terrain au prix d’une guerre brutale (comme toutes les guerres, même celles menées depuis les airs et qui n’ont de chirurgicales que le nom), nous est proprement insupportable car cela nous force à faire la paix, ce que nul ne veut mis à part… Moscou. Ah, Moscou! L’impudent Vladimir Poutine trop bien réélu qui nous nargue avec sa coupe du monde, où des millions de gens vont découvrir un visage de la Russie qui ne les terrifiera pas.

Et puis derrière Moscou, on vise évidemment Téhéran, dont Israël, en pleine idylle officielle avec le centre mondial du salafisme – l’Arabie saoudite – qui a toutefois opportunément décidé de faire peau neuve, ne peut tolérer l’émergence régionale, tant le niveau sociétal, culturel, technologique et commercial de ce pays lui fait de l’ombre bien au-delà de la seule crainte d’un (dés)équilibre stratégique modifié par sa nucléarisation ultime.

Bref, nous sommes en train de tomber dans un vaste piège qui se joue sur plusieurs fronts, et de nous ruer, en croyant ainsi exister, sur le premier os qu’on nous jette. De ce point de vue, l’affaire Skripal pourrait bien n’avoir été que le hors-d’œuvre de la séquence actuelle. Elle a posé le premier étage d’une repolarisation politique et sécuritaire de l’Europe autour de Londres, et surtout sous la bannière de l’OTAN. Car c’est là l’ultime manœuvre: remettre au garde-à-vous les Européens qui, depuis l’arrivée de Donald Trump et le Brexit, s’étaient pris à rêver d’une autonomie européenne en matière de politique et de défense… Péril suprême pour le leadership américain sur le Vieux Continent, heureusement contrebalancé par les rodomontades de quelques nouveaux européens qui refusent leur arasement identitaire et mettent à mal tout projet d’affranchissement sécuritaire collectif. Le Secrétaire américain à la défense, le général Mattis, a d’ailleurs été très clair: les Européens doivent en effet consacrer 2 % de leur PIB à la défense, mais pour acheter des armes américaines et demeurer dans l’orbite otanienne évidemment, l’Alliance constituant le cadre naturel et nécessaire de la défense de l’Europe. Fermez le ban!

Nous sommes en train de tomber dans un vaste piège qui se joue sur plusieurs fronts

Nous sommes donc en train d’être clairement repris en main par l’OTAN, mais on ne s’en rend pas compte car on nous vend la nécessité d’une solidarité sans failles, donc manichéenne, face à une «offensive russe» pour diviser l’Europe (comme si nous n’étions pas assez grands pour nous diviser nous-mêmes) et dominer le Levant. C’était probablement l’objet de l’affaire Skripal comme de la présente montée au front sur la Syrie. La volte-face aujourd’hui même d’Angela Merkel sur le projet Northstream-2 ne fait qu’amplifier cette polarisation. Moscou est poussé à se crisper donc à s’isoler par tous les moyens. Par les sanctions, par les vrais faux empoisonnements d’espions en plein Londres et jusqu’à cette décision allemande qui ne peut que durcir la position russe en Syrie et assurer la montée des tensions, le Kremlin n’ayant plus d’autre alternative que de jouer le tracé Qatari qui passe par la Syrie… Redoutable manœuvre anglo-américaine donc, à laquelle Paris et Berlin semblent ne voir que du feu.

Il faut donc s’y résoudre: l’Amérique d’Obama a vécu. Celle de Trump et de ceux – néoconservateurs de toutes obédiences – qui l’environnent très fermement désormais, a radicalement changé de posture. Certes le président américain annonce son souhait de quitter la Syrie, mais il avoue pouvoir changer d’avis si l’Arabie saoudite payait le coût de cette présence! On ne peut être plus clair et c’était aussi tout le sens de son premier voyage à Riyad au printemps dernier: réassurer l’allié du Quincy (dont le Pacte éponyme était rendu caduc par la nouvelle indépendance énergétique américaine) contre 400 milliards de dollars de contrats pour l’économie américaine. Et puis, tandis qu’il déclare au grand dam de ses généraux et pour tromper son monde qu’il veut partir, il se consolide une vaste zone d’influence américaine à l’est de l’Euphrate avec les FDS arabo-kurdes.

Washington, dans le vaste mouvement de repolarisation du monde, entend en tout état de cause demeurer le môle principal d’arrimage d’un Occident qui doute face à une Chine qui structure à son rythme et via un affrontement de basse intensité mais tous azimuts, un véritable «contre-monde». L’Amérique, fébrile, joue son va-tout pour renverser la vapeur d’un ordre international qu’elle ne contrôle plus mais qu’elle veut encore dominer coûte que coûte. Elle veut l’affrontement pour réinstaller sa préséance face à Moscou, Téhéran et Pékin, cible ultime de l’intimidation. C’est là pourtant un combat profondément à contresens de l’évolution du monde. Affligés du syndrome postmoderne de la vue basse et celui de l’hybris technologique, nous oublions que la vie est longue.

Au-delà, cette affaire, comme d’innombrables autres, met en évidence une évolution dangereuse: la substitution à la réalité non d’une image déformée, mais carrément d’une autre réalité et le retour de la tentation de la guerre préventive préemptive, qui évite d’enquêter. La question est vraiment très grave pour l’essence même de la politique internationale. Préfère-t-on l’image au réel, les fake news à l’analyse, le sensationnalisme à la rigueur?

Alors que voulons-nous? Ce sera bientôt clair: si nous voulons sauver la Syrie, il nous faut surtout ne pas nous joindre à une coalition qui agira hors de tout mandat de l’ONU et qui portera le poids d’une guerre dont le peuple syrien est la dernière roue du carrosse et sera la victime immédiate. La grande question est donc: mais que vient faire Paris dans cette galère? On se trompe comme souvent d’ennemi, d’allié, de posture, de tout en somme. Et si l’on essayait l’audace, le courage et la singularité? Notre siège au Conseil de Sécurité, que guigne l’Allemagne de plus en plus ouvertement, en serait relégitimé. Nous posons-nous seulement la question de notre intérêt national (qui ne se réduit pas à des contrats d’armement) et des raisons pour lesquelles on nous sert ainsi l’injonction d’un alignement sur le thème du Bien contre le Mal et de la guerre préventive?

Dans ce nouveau grand jeu, la France a encore l’opportunité inespérée de compter plus que son poids démographique ou même économique ne le lui permet

La France est désormais, en Syrie comme ailleurs, au pied du mur. Elle a l’occasion inespérée de faire valoir une approche prudente et rigoureuse, une voix pour la paix, une singularité. Nous avons déjà une influence au plus bas dans la région. Si nous voulons compter de nouveau, nous devons regarder la réalité dans les yeux et admettre que «nous avons eu tout faux» depuis 2011. Il n’est jamais trop tard et notre président peut encore choisir de compter véritablement au regard de l’Histoire et dans le cœur des peuples.

Une guerre contre l’Iran et la Russie n’est pas la nôtre. Elle ne correspond nullement aux intérêts stratégiques français, ni à ceux de l’Europe. Nous avons déjà si naïvement collé aux Britanniques qui veulent quitter l’Union, sans preuve et par principe, dans l’affaire Skripal. Pourquoi cette fuite en avant?

Dans ce nouveau grand jeu, la France a encore l’opportunité inespérée de compter plus que son poids démographique ou même économique ne le lui permet, en affirmant une singularité et une cohérence. Plus que jamais le réalisme, aux antipodes du cynisme, doit être le bouclier et la lance de notre nouvelle posture internationale. Il nous rapproche non d’une justice abstraite mais de l’équité et de la clairvoyance. La France n’a pas le droit et aucun intérêt à être malhonnête dans son interprétation des faits. Elle a tout à gagner à la lucidité et elle doit d’urgence montrer au monde comme aux peuples et pouvoirs du Moyen-Orient qu’on ne l’égare ni ne la soumet si facilement.

Par Caroline Galactéros

Source : LE FIGARO

Date de publication : 10 avril 2018

Après 5 ans de guerre en Syrie : les gagnants et les perdants

En ce début septembre 2017, même si Daech en tant qu’ « Etat » est sur le point d’être éradiqué en Syrie et en Irak, la guerre contre les islamistes est loin d’être terminée. Elle va prendre la forme d’une guérilla avec pour chef de file Al Qaïda qui vient en Syrie de prendre la tête d’une nouvelle organisation djihadiste.

En effet, en dehors d’un petit nombre de spécialistes, les grands médias ont un peu trop vite oublié d’analyser ce qui se passe dans la région d’Ibid où est née, en janvier 2017 après la chute d’Alep, Hayat Tahrir al-Cham (« Organisation de Libération du Levant »). Mutation du front Al-Nosra trop visiblement lié à Al Qaïda, elle regroupe (fusionne ?) plusieurs groupes islamiques : le Front Fatah al-Cham [1], le Harakat Nour al-Din al-Zenki [2], le Front Ansar Dine [3], le Liwa al-Haq et Jaych al-Sunna [4]. Quelques semaines plus tard, Ansar al-Cham rallie le groupe à son tour [5]. Les leaders de cette organisation savent que leur contrôle de la zone autour d’Ibid ne durera pas car les forces syriennes et russes se retourneront contre eux une fois Racca et les villes et villages stratégiques [6] de l’Est syrien totalement repris et sécurisés, d’autant plus que la protection totale et l’aide que leur offrait la Turquie qui avait abattu un SU24 russe dans cette zone n’existe plus depuis qu’Erdogan s’est rapproché des Russes.

De la défense d’un territoire, les djihadistes se préparent donc à revenir à la guérilla qui est dans l’ADN originel Afghan de cette organisation. Ayman Al-Zawahiri, l’émir d’Al-Qaïda, qui se cache toujours probablement dans les montagnes à la frontière pakistanaise, les a exhorté dans ce sens le 23 avril dernier : « Vous devez, vous notre peuple du pays de Damas (Al-Cham en arabe), vous préparer à une longue guerre contre les croisés et leurs alliés, les chiites et les alaouites. Ensuite il leur donne trois conseils : Le premier est « de revoir et corriger leurs erreurs. Un premier pas vers la victoire». Le deuxième est que «la stratégie du djihad en Syrie doit se baser sur une guerre de guérilla qui vise à tuer l’ennemi, à le saigner à mort et à ne pas trop s’attacher à la terre». Le troisième enfin est que «la cause d’Al-Cham est celle de la Oumma (la nation musulmane) dans son ensemble et non une cause pour les seuls Syriens ».

La Syrie comme l’Irak devront entamer leur reconstruction puis leur développement sous cette menace. D’autant plus que dans ces deux pays les nouvelles ambitions de la communauté Kurde et la frustration des sunnites rendront difficile le retour à une unité nationale, surtout en Irak si on ne révise pas la constitution dans un sens plus présidentiel.

Cette avancée vers fin de la guerre en Syrie et en Irak ne débouchera donc pas avant longtemps sur une situation sécuritaire normale. Mais elle va s’inscrire dans un contexte géopolitique profondément bouleversé par ces cinq ans de guerre. C’est donc le moment de faire un bilan géopolitique des gagnants et des perdants parmi les acteurs extérieurs de ce conflit. Les facteurs religieux, économiques et géopolitiques qui sous-tendent leurs positions rendent complexe tout décryptage et exposer en quelques lignes cet état des lieux est de facto critiquable surtout lorsque l’on prend le risque pédagogique de désigner les gagnants : l’Iran, la Russie et la Chine et perdants : Israël, la Turquie, l’Arabie Saoudite et les occidentaux.

Les gagnants

Trois acteurs l’Iran, la Syrie et le Hezbollah sortent gagnants de ces cinq ans de guerre malgré les sacrifices humains consentis. Ils ont considérablement renforcé leurs capacités militaires dans le domaine du renseignement, du combat en milieu urbain et surtout dans la coordination des opérations militaires entre leurs forces grâce à un centre de commandement unique et aussi avec le contingent aéroterrestre d’un acteur mondial : la Russie. Il ont bénéficié en plus, sur le plan international, du soutien politique de la Chine au Conseil de Sécurité pour qui l’Iran est un acteur capital dans la nouvelle route de la soie que les chinois ont lancée pour sécuriser leurs approvisionnements en énergie et dynamiser leur économie. En effet, l’une des branches de ce projet pharaonique comporte la construction, via le Pakistan, d’un oléoduc et d’un gazoduc jusqu’en Iran, seconde réserve de gaz naturel du Monde avec 16% des réserves prouvées.

La Russie s’est imposée sur le terrain militaire en sauvant Assad et en l’aidant à reconquérir la Syrie utile. Le corps expéditionnaire russe a largement contribué à empêcher les forces rebelles de s’emparer de Damas puis, après la prise d’Alep, à reprendre le contrôle presque total de l’autoroute M5 qui relie Damas à Alep avant d’être partie prenante d’une offensive vers l’Euphrate visant à dégager la garnison de Deir ez-Zor, assiégé par l’Etat islamique depuis 2013. Comme l’écrit « la voie de l’épée » [7] dans une étude remarquable « ces résultats ont été obtenus avec des ressources assez limitées, représentant par les forces engagées (4 à 5 000 hommes et 50 à 70 aéronefs comme force principale) et leur coût d’emploi (environ 3 millions d’euros par jour) environ le quart ou le cinquième de l’effort américain dans la région. Au regard des résultats obtenus, il est incontestable que les Russes ont une « productivité » opérationnelle (le rapport entre les moyens engagés et leurs effets stratégique) très supérieure à celle des Américains ou des Français ». Les capacités militaires et le courage des soldats russes [8] ont forcé le respect de tous les pays du Golfe et permettent désormais à Poutine de se positionner comme le protecteur de l’Iran et de la Syrie tout en ayant conforté sa présence et ses bases militaires en Syrie. De plus, la diplomatie Russe a fait merveille en détachant du camp occidental la Turquie, le Qatar et l’Egypte. Elle a réussi aussi à s’entendre avec Washington pour initier un processus de désescalade en Syrie et préparer des négociations de Paix dans lesquelles Assad figurera et d’où seront exclus tous les groupes proches des terroristes de l’Etat islamique et d’Al-Nosra.

Les perdants

Le premier des perdants est Israël. L’engagement d’Israêl dans la déstabilisation de la Syrie a longtemps été passé sous silence par les observateurs mais est devenu manifeste pour le monde entier lorsqu’en 2016 le ministre de la défense israélienne, le lieutenant-général (réserve.) Moshe Yaalon, a déclaré : « S’il me fallait choisir entre les Iraniens ou l’État Islamique en Syrie, je choisis l’État Islamique ». Cet engagement visait à couper la ligne logistique entre l’Iran et le Hezbollah, Assad ayant commis l’erreur de ne pas prendre en compte le légitime besoin de sécurité d’Israël et de s’en faire un ennemi. Cet engagement a été visible dans le monde entier lorsqu’en mars 2017 Israël a lancé plusieurs frappes contre les bases de l’armée syrienne alors même que Netanyahou, sentant le vent tourner, commençait à discuter avec Poutine. Cet échec est devenu manifeste en juillet et aout 2017 quand le Hezbollah, les Forces Armées Libanaises (FAL) et les Forces Armées Syriennes (FAA) ont chassé Daech et Al-Nosra des bases qu’ils occupaient dans l’Est du Liban en leur infligeant de lourdes pertes. Le libanais chiite Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, s’est alors félicité de « la Seconde Libération » du Liban ; la première, pour les chiites libanais, s’étant déroulée en 2000 lors du retrait des troupes israéliennes du Sud Liban. La reprise de la frontière stratégique entre le Liban et la Syrie a permis au Hezbollah de redéployer ses troupes vers d’autres zones de combat y compris sur la frontière avec Israël. Mais surtout, ce combat a abouti à un contrôle de la frontière libano-syrienne par les FAA. Il ne reste plus aux terroristes de Daech et d’Al-Nosra qu’une petite enclave dans le sud-ouest de la Syrie près des hauteurs du Golan occupées par les Israéliens. Israël, qui avait espéré couper le Hezbollah de sa base iranienne en installant à Damas un régime qui lui serait favorable, retrouve face à lui une organisation renforcée à laquelle le régime syrien doit beaucoup.

Par ailleurs, Israël, voit son allié du Nord, la Turquie d’Erdogan, rejoindre « de facto » la coalition dirigée par la Russie. En effet, Erdogan ne peut accepter la montée en puissance des forces Kurdes syriennes dont les liens avec le PKK turc est avéré et qui ont manifesté leur intention de réunir toute les enclaves Kurdes situées le long de la frontière turque faisant courir la perspective inenvisageable pour Erdogan d’un rattachement de fait au Kurdistan Turc. Or les américains, alliés de l’Arabie Saoudite et d’Israël, arment et soutiennent les Forces Démocratiques (FDS) Syriennes (à majorité Kurde) qui constituent le fer de lance de l’offensive pour libérer Raqqa permettant ainsi aux Etats-Unis d’être un acteur incontournable du règlement du dossier syrien. Par ailleurs Erdogan reproche à Israël de jouer un rôle important à Erbil au Kurdistan irakien où l’on rencontre nombre d’agents du Mossad et de conseillers militaires israéliens. En renouant avec les Russes, Erdogan rejoint l’Iran (6-9millions de Kurdes), l’Irak (5-7 millions) et la Syrie (2,8 millions) qui sont totalement opposées aux aspirations nationalistes Kurdes. En effet, pour Erdogan le nationalisme kurde constitue un risque plus grave (car les 15 Millions de Kurdes turcs représentent près de 20% de sa population) que le bénéfice qu’il comptait obtenir avec le départ d’Assad. Netanyahou a bien compris que Poutine est le maître du jeu en Syrie et qu’il est le seul acteur international à pouvoir exercer un rôle de modérateur vis-à-vis de l’Iran d’où sa nouvelle rencontre avec lui le 23 aout dernier à Sotchi.

Le second perdant est la Turquie. Cette guerre a reposé clairement le problème Kurde dans les capitales occidentales. Les images et l’héroïsme des combattantes kurdes non voilées de Kobané s’impose désormais dans les médias occidentaux en contre-point des compagnes entièrement voilées des djihadistes de l’Islam radical au moment même où Erdogan essaye, non sans mal, de mettre en place dans son pays un Etat islamique conformément à son engagement de Frères Musulman.

Par ailleurs, l’alliance dans laquelle Erdogan s’était rangé initialement avec l’Arabie Saoudite, le Qatar a volé en éclat depuis l’opposition frontale entre ces deux pays du Golfe. En effet, l’Arabie Saoudite, sous la pression de l’Egypte, a sommé le Qatar d’expulser les leaders des Frères Musulmans égyptiens qu’elle avait accueilli après la prise pouvoir par Sissi et de mettre en sourdine les critiques de la chaine d’Al Jazeera contre le Président égyptien. Attiré par leurs intérêts communs dans le gaz naturel (avec la Russie et l’Iran, ils possèdent environ 50% des réserves mondiales de gaz naturel), les dirigeants qataris ont compris que leur soutien aux Frères Musulmans et aux groupes rebelles qui se réclamaient d’eux présentait plus de risques que d’avantages pour leur émirat. Ils se sont rapprochés de la Russie une fois qu’il fut avéré que le régime syrien soutenu par les Russes allait se maintenir au pouvoir, ce qui faisait des Russes un partenaire plus fiable que l’Arabie et les américains.

De plus, Erdogan avait cru pouvoir se servir de l’offensive pour la libération de Mossoul pour envoyer les chars Turcs en Irak et revendiquer par cette présence le retour de Mossoul dans le giron Turc [9]. En effet, le 2 octobre 2016 il faisait voter par le parlement Turc une loi autorisant l’Armée turque à intervenir en Irak et en Syrie. Le 3 octobre, Erdogan dans une interview à Rotana TV, une chaîne de télévision basée à Dubaï, donnait son avis sur ce que devrait être la composition ethnique de la ville de Mossoul, une fois libérée de l’EI : « Seuls les Arabes sunnites, les Turkmènes et les Kurdes sunnites pourront y rester » [10] expatriant ainsi de facto les chiites et les 35 000 chrétiens qui y vivaient avant l’arrivée de l’EI [11]. Dans cette crise qu’il avait ouverte et qui avait entrainé une violente réaction de Bagdad, il ne fut pas soutenu par les Etats-Unis et ne put mettre son plan en exécution. De même après l’incident du SU24 russe, abattu par la chasse turque, les sanctions économiques que la Russie avait prises à l’égard de son pays ont fait comprendre à Erdogan qu’il avait plus à perdre en jouant la carte extrémiste d’Al-Nosra qu’en acceptant le maintien d’Assad au pouvoir en Turquie. Il est donc allé à Canossa par deux fois pour rencontrer Poutine à Saint Petersbourg (aout 2016) et à Moscou (mars 2017).

Le troisième perdant est l’Arabie Saoudite, promoteur de l’alliance sunnite, surnommée « l’OTAN arabe » et comprenant le Qatar, la Jordanie, les EAU et le Bahreïn. Ryad a vu les membres de cette coalition la quitter les uns après les autres, voire se rapprocher du camp adverse comme le Qatar. De leur côté, les Jordaniens acceptaient l’idée d’une désescalade régionale lancée par la Russie, la Turquie et l’Iran. Le 30 août, Aman [12] a rouvert sa frontière avec l’Irak à Trebil et envisage la réouverture prochaine du poste frontière de Nasib vers la Syrie . A l’heure où la Chine s’est engagée à investir plusieurs dizaines de milliards de dollars dans la reconstruction des infrastructures syriennes et la prospection gazière et pétrolière, les revenus commerciaux potentiels résultant de ces décisions se montent à 1 à 2 milliards de dollars par an pour le budget jordanien.

La France enfin, victime d’une politique voulue par un Laurent Fabius inféodé aux israéliens et un Hollande à Obama, a perdu toute influence dans la région au profit des Russes et des chinois et n’a recueilli que des miettes de son alliance avec l’Arabie Saoudite (moins de 1% du bénéfice retiré par les USA) .

Enfin les États-Unis d’Obama et d’Hillary Clinton qui ont été incapables de définir une ligne stratégique claire et constante, ne sortent pas renforcés de ces cinq ans de guerre. Cependant, du fait de leur puissance militaire et économique ils demeurent un acteur indispensable d’un processus de désescalade et de construction d’un chemin vers la paix.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

Auteur de :

[1] Al-Nosra rebaptisé en 2016.

[2] Salafistes il aurait récemment pris ses distances avec Hayat Tahrir al-Cham.

[3] Salafistes regroupant plusieurs bataillons de djihadistes dont l’appartenance idéologique évolue entre Al-Qaïda et les salafistes soutenus par l’Arabie Saoudite.

[4] Rebelles dont l’obédience religieuse n’est pas claire.

[5] Hayat Tahrir al-Cham est dirigé par Hachem al-Cheikh, dit Abou Jaber, ancien chef d’Ahrar al-Cham ayant fait défection en décembre 2016. Abou Mohammed al-Joulani, l’ancien chef du Front Fatah al-Cham, aurait été placé à la tête de la branche militaire du mouvement. Parmi les autres responsables figurent Sami al-Uraydi, ancien mufti du Front al-Nosra, proche d’Abou Mohammed al-Maqdisi, mais qui fait défection en février 2017 ; ou Abou Abdallah ash-Shami, ancien membre du Front al-Nosra et haut responsable religieux.

[6] C’est dans cette région que se trouvent les puits de pétrole.

[7] Tempête rouge-Enseignements opérationnels de deux ans d’engagement russe en Syrie

[8] L’histoire de cette officier des forces spéciales encerclé par Daech et qui a fait tirer sur sa position a été médiatisé par la Russie. Les derniers mots de l’officier des Forces Spéciales russes qui a attiré une frappe aérienne sur sa propre position pour détruire les attaquants de Daesh

[9] La Turquie a fait partie du camp des vaincus de la première guerre mondiale et dans le redécoupage du Moyen-Orient qui a suivi a bataillé ferme jusqu’en 1923 pour que le gouvernorat de Mossoul ne soit pas rattaché à l’Irak.

[10] Mossoul : Erdogan multiplie les critiques contre le gouvernement irakien

[11] De son côté le premier ministre turc, Binali Yildirim, intervenait comme s’il soupçonnait le gouvernement irakien de vouloir chasser la minorité turkmène de Mossoul et mettait en garde contre « les tentatives de modifier la structure démographique de Mossoul », ce qui conduirait à « allumer le feu d’une grande guerre civile, d’une guerre sectaire ».

Trump qui avait déclaré que sans les États-Unis l’Arabie Saoudite n’existerait pas a recueilli 380 milliards de dollars de contrats lors de sa visite à Ryad le 20Mai 2017.

[12] La frontière du Trebil en Irak à la Jordanie rouvrira le mercredi 30 août après la fermeture de la frontière pour 3 ans après la prise de contrôle de l’EI, le PM

Les conséquences géopolitiques de la chute imminente d’Alep et de la vente de 19,5% d’ actions de Rosneft au Qatar

La Bataille d’Alep marque un tournant décisif dans le conflit syrien. Le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad n’est plus un préalable à la fin du conflit. Les Russes ont désormais toutes les cartes en main pour imposer leur solution. Cette victoire des forces syriennes appuyées par la Russie contre les islamistes radicaux va avoir des conséquences géopolitiques considérables pour le Moyen-Orient et pour l’Europe. Le premier effet concret s’est traduit hier, 10 décembre 2016, par la vente de 19,5% des actions de Rosneft au Qatar.

La Turquie avait anticipé cette victoire. Erdogan, dès le 9 août, était allé à Canossa, pardon à Saint-Pétersbourg, après avoir exprimé ses « regrets » à Vladimir Poutine fin de juin concernant le sukkoi 24 abattu par son aviation. Poutine lui a rendu la politesse le 10 octobre en se rendant à Istanbul où les deux chefs d’Etat ont réaffirmé leur engagement à mener à bien le projet de gazoduc russo-turc TurkStream, qui doit acheminer le gaz russe vers l’Europe en passant par la mer Noire, ainsi qu’à la construction par la Russie de la première centrale nucléaire turque.

De leur côté, confrontés à l’efficacité de l’intervention militaire russe de septembre 2015 qui contrastait avec les atermoiements d’Obama en Syrie et le peu d’efficacité de son action de soutien militaire à l’Irak, les dirigeants qataris comprenaient que leur stratégie de soutien aux Frères musulmans et aux wahhabites en Syrie allait les conduire à leur perte. Et que dorénavant, pour vendre leur gaz à l’Europe, il faudrait trouver un accord avec la Russie car c’est elle qui a les cartes en main pour autoriser ou interdire la construction d’un gazoduc terrestre pour acheminer son gaz vers les pays de l’Union européenne. [1]

Après une première visite de l’émir Tamim bin Hamad Al Thani à Moscou en janvier 2016, ce rapprochement s’est traduit, le 6 septembre, par la signature d’un accord militaire entre les deux pays, au cours d’une visite du ministre qatari de la Défense, Khalid bin Mohammad Al Attiyah, à l’occasion du Forum international militaire et technique « ARMÉE-2016″, à Moscou. « Nous avons signé un accord de coopération militaire avec la Russie, mais il ne comprend pas l’achat d’armes », a ainsi indiqué Saoud Bin Abdallah al-Mahmoud, l’ambassadeur du Qatar à Moscou. Toutefois, s’agissant d’éventuels contrats d’armement, rien n’est fermé du côté de Doha, le diplomate ayant assuré que son gouvernement examinerait cette « possibilité » [2].

Mais l’acte majeur de ce rapprochement à la portée géopolitique considérable s’est traduit hier, samedi 10 décembre 2016, par la conclusion d’un accord de vente de 19,5% des actions de Rosneft à la « Qatar Investment Authority (QIA) » Cette vente s’est faite au prix de 11,37 milliards de dollars qui rentrent dans les caisses de l’Etat Russe qui en avait bien besoin. Le Qatar est désormais le second actionnaire de Rosneft après l’État russe.

Pour comprendre la signification géopolitique exceptionnelle de cet accord, un rappel historique et économique s’impose.

Trois pays – la Russie, l’Iran et le Qatar – possèdent 50% des réserves mondiales de gaz naturel [3]. Les trois sont désormais alliés économiquement et stratégiquement, ce qui marque l’échec de la stratégie de l’Union européenne de diversification de ses sources d’approvisionnement de gaz naturel inspirée et voulue par les Etats-Unis et l’OTAN. En effet, la Russie est déjà le premier fournisseur de l’Union européenne avec 40 % des importations, qui représentent 20 % de la consommation totale de gaz de l’Union européenne. Compte tenu de la hausse de la consommation dans l’Union européenne et de l’épuisement du gisement gazier en Mer du Nord, cette dépendance énergétique de l’UE vis-à-vis de la Russie devrait fortement s’accroître dans les prochaines années. La Commission européenne estimait en effet que, d’ici 2040, 70 % des besoins énergétiques de l’UE devraient être assurés par les importations, contre 50 % aujourd’hui. Cette dépendance était inacceptable pour les stratèges américains pour lesquels la création d’une Eurasie annoncerait la fin de leur suprématie mondiale et l’arrivée d’un troisième grand acteur sur la scène mondiale qui perturberait leur tête à tête d’adversaire-partenaire avec la Chine.

Pour les stratèges américains et les atlantistes européens, le Qatar avec 24300 milliards de m3 de réserves prouvées qui lui assurent 154 ans de production au rythme actuel, était la solution. A condition toutefois de construire un gazoduc, car la liquéfaction et le transport en bateau via le détroit d’Ormuz et le canal de Suez rendaient le gaz qatari non concurrentiel avec le gaz russe. Selon des informations du journal libanais Al-Akhbar publiées en 2012, les Qataris avaient établi un plan, approuvé par l’administration Obama et l’UE visant à construire un gazoduc vers l’Europe via la Syrie. Ce gazoduc terrestre aurait traversé l’Arabie Saoudite, puis la Jordanie, en évitant l’Irak pour arriver à Homs en Syrie, d’où il aurait bifurqué dans trois directions : Lattaquié sur la côte syrienne, Tripoli au nord du Liban, et une troisième branche via la Turquie vers l’Europe. Mais Bachar El Assad refusait d’autoriser ce transit.

Désormais, les cartes sont redistribuées et rien ne s’oppose plus à ce que le gaz qataris rejoigne en Turquie le gazoduc TurkStream et vienne alimenter les besoins énergétiques de l’Union européenne. Dans un proche avenir parions que les européens vont lever leurs sanctions économiques contre la Russie.

Il aura fallu une guerre de 5 ans, des centaines de milliers de morts en Syrie, des attentats terroristes en Europe pour que s’impose par la force ce qui aurait dû se décider par la raison. Car tant dans la lutte contre l’Islam radical que sur le plan économique l’alliance russe est vitale pour que la voix de l’Europe existe à nouveau sur la scène internationale.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Pour certains auteurs ce projet de gazoduc et le refus d’Assad de le laisser traverser la Syrie aurait été un des facteurs déterminants de la guerre en Syrie traversant l’Arabie Saoudite, puis la Jordanie, en évitant l’Irak pour arriver à Homs en Syrie, d’où il aurait bifurqué dans trois directions : Lattaquié sur la côte syrienne, Tripoli au nord du Liban, et une troisième branche via la Turquie vers l’Europe.

[2] En savoir plus sur : Zone Militaire.

Military to Military

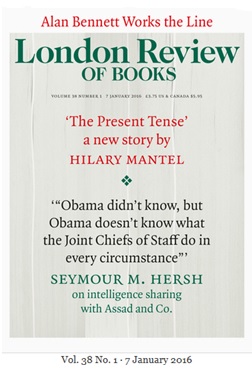

Seymour M. Hersh on US intelligence sharing in the Syrian war

Je publie ci-dessous la traduction d’un article du London Review of Books, en anglais, dans le volume 38 du 1er janvier 2016 dans lequel le journaliste d’investigation Seymour Hersh dévoile les critiques de l’Etat-Major américain concernant la stratégie d’Obama en Syrie. Il comporte notamment cette confidence qui témoigne de l’irresponsabilité totale de la stratégie du ni ni d’Obama et de Hollande : « que ce qui avait débuté comme une opération secrète pour armer et soutenir les rebelles modérés luttant contre Assad, avait été approuvé par la Turquie, et s’était transformé en un programme technique, militaire et logistique à cheval sur la frontière pour toutes les forces d’opposition, y compris Jabhat al-Nusra et l’État Islamique. Les soi-disant rebelles modérés s’étaient évaporés, et l’Armée syrienne libre n’était qu’un mirage stationné sur une base aérienne en Turquie. Le constat était peu réjouissant: il n’y avait aucune opposition modérée viable face à Assad, et les USA armaient des extrémistes.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

Seymour M. Hersh écrit notamment pour The New Yorker et le New York Times. Il est à l’origine de nombreuses révélations comme le scandale de torture de Abu Ghraib ou encore le Massacre de Mỹ Lai au Viêt Nam pour lequel il obtient un Prix Pulitzer. Il est considéré par le monde universitaire comme un des meilleurs journalistes des États-Unis (source : Wikipedia).

L’insistance de Barack Obama à répéter qu’Assad devait partir – et à affirmer qu’il y a des groupes de rebelles modérés en Syrie capables de le renverser – a provoqué ces dernières années des dissensions et même une opposition ouverte parmi les plus hauts fonctionnaires de l’État-Major Interarmes du Pentagone. Leurs critiques se sont concentrées sur ce qu’ils considèrent comme une obsession de l’administration sur le principal allié d’Assad, Vladimir Poutine. Selon eux, Obama serait prisonnier d’une vision de la Russie et de la Chine digne de la guerre froide, et n’a pas ajusté son discours sur la Syrie, qui tiendrait compte du fait que tous deux partagent l’inquiétude de Washington, de voir le terrorisme se propager dans et au-delà de la Syrie. Comme Washington, ils pensent que l’islamisme doit être stoppé.

La résistance de l’armée remonte à l’été 2013, lorsqu’un bulletin d’évaluation classé secret défense, rassemblé par la DIA (Agence du renseignement de la défense : la DRM en France) et les chefs d’États major interarmes, alors dirigés par le Général Martin Dempsey, prévoyait que la chute d’Assad allait mener au chaos et sans doute à la conquête de la Syrie par des extrémistes djihadistes, à l’image de ce qui était en train de se passer en Libye. Un ex conseiller de l’État-Major interarmes me raconta que le document était une synthèse de sources diverses, élaborant un scénario à partir de signaux, de renseignements satellitaires et humains, et il voyait d’un mauvais œil l’entêtement de l’administration Obama à continuer de financer et d’armer les soi-disant groupes de rebelles modérés. À cette époque, la CIA complotait depuis plus d’un an avec ses alliés du Royaume Uni, d’Arabie Saoudite et du Qatar pour expédier des armes et des marchandises – dans le but de renverser Assad – à partir de la Libye, via la Turquie, jusqu’en Syrie.

Le nouveau Rapport estimatif pointait la Turquie comme obstacle majeur à la politique d’Obama en Syrie. Le document montrait, selon ce conseiller, « que ce qui avait débuté comme une opération secrète pour armer et soutenir les rebelles modérés luttant contre Assad, avait été approuvé par la Turquie, et s’était transformé en un programme technique, militaire et logistique à cheval sur la frontière pour toutes les forces d’opposition, y compris Jabhat al-Nusra et l’État Islamique. Les soi-disant rebelles modérés s’étaient évaporés, et l’Armée syrienne libre n’était qu’un mirage stationné sur une base aérienne en Turquie. Le constat était peu réjouissant: il n’y avait aucune opposition modérée viable face à Assad, et les USA armaient des extrémistes ».

Le Lieutenant General Michael Flynn, directeur de la DIA entre 2012 et 2014, confirma que son agence avait envoyé un flux constant de mises en garde secrètes à l’Exécutif, quant aux conséquences catastrophiques d’un renversement d’Assad. Les jihadistes, précisait-il, contrôlaient toute l’opposition. La Turquie n’en faisait pas assez pour stopper l’infiltration de combattants étrangers et d’armes le long de sa frontière. Lynn m’avait confié « Si le public américain avait accès au flux de renseignements que nous avons transmis quotidiennement, au niveau le plus sensible, il exploserait de rage. » « Nous avons compris la stratégie à long terme de l’État Islamique (EI), et ses plans de campagne, et nous avons aussi discuté le fait que la Turquie regardait ailleurs lorsqu’il s’agissait d’aborder l’expansion de l’EI en Syrie. ». Le rapport de la DIA fut repoussé avec force par l’administration Obama. « J’ai eu l’impression qu’ils ne voulaient tout simplement pas entendre la vérité. » L’ex-conseiller ajouta « Notre politique visant à armer l’opposition à Assad était un échec, et avait même un impact négatif. »

Les commandants interarmes étaient convaincus qu’Assad ne devait pas être remplacé par des fondamentalistes. La politique de l’Administration était contradictoire. Ils voulaient le départ d’Assad mais l’opposition était dominée par des extrémistes. Alors qui allait bien pouvoir le remplacer ? « Dire qu’Assad doit partir c’est bien beau, mais si vous suivez l’idée jusqu’au bout, eh bien vous ne trouvez personne de meilleur. C’est la question du personne n’est meilleur qu’Assad que le Joint Chiefs of Staff (JCS : État-Major Interarmes) soulevait face à la politique d’Obama. Les Commandants du JCS sentaient qu’affronter directement la politique d’Obama n’aurait « aucune chance de succès ». C’est ainsi qu’à l’automne 2013 ils décidèrent de prendre des mesures contre les extrémistes sans passer par les canaux politiques, en fournissant des renseignements militaires aux autres nations, dans l’espoir bien compris qu’ils seraient transmis à l’armée syrienne et exploités contre l’ennemi commun, Jabhat al-Nosra et l’EI.

L’Allemagne, Israël et la Russie étaient en contact avec l’armée syrienne, et capables d’exercer une certaine influence sur les décisions d’Assad – C’est par leur intermédiaire que les renseignements américains seraient partagés. Chacun avait ses raisons de coopérer avec Assad : l’Allemagne redoutait ce qui pourrait se passer au sein de sa population de 6 millions de musulmans si l’EI s’étendait ; Israël se sentait concerné par la sécurité de ses frontières ; la Russie était alliée de longue date avec la Syrie, et s’inquiétait de la menace qui pesait sur son unique base en Méditerranée, à Tartous. « Nous n’avions pas la ferme intention de dévier de la ligne politique officielle d’Obama, mais partager nos évaluations de la situation au travers de relations d’armée à armée pouvait s’avérer plus productif. Il était clair qu’Assad avait besoin de renseignements tactiques plus précis et de conseils opérationnels. Les commandants en avaient déduit que si ces besoins étaient satisfaits, le combat contre le terrorisme en serait in fine renforcé. Obama n’était pas au courant, mais Obama ne sait pas toujours ce que fait l’État-Major dans chaque circonstance, et il en va ainsi de tous les Présidents. »

Lorsque le flux de renseignements débuta, l’Allemagne, Israël et la Russie commencèrent à transmettre les informations sur les déplacements et intentions des groupes de djihadistes radicaux à l’armée syrienne ; en échange, la Syrie a fourni des renseignements sur ses propres moyens et intentions. Il n’y avait pas de contact direct entre les USA et les forces armées syriennes ; en lieu et place, selon ce conseiller, « nous leur avons fourni du renseignement, y compris des analyses à plus long terme sur l’avenir de la Syrie, rassemblées par des contractants ou l’une de nos écoles militaires – et ces pays pouvaient en faire ce qu’ils voulaient, y compris les partager avec Assad. Nous disions aux Allemands et aux autres : « tenez, voilà des informations particulièrement intéressantes, et nos intérêts se rejoignent. » Fin de la conversation. L’État-Major pouvait conclure que quelque chose de bénéfique en sortirait – mais c’était une action d’armée à armée, et non un quelconque complot sinistre des Commandants pour contourner Obama et soutenir Assad. C’était beaucoup plus subtil. Si Assad se maintient au pouvoir, ce ne sera pas parce que nous l’y avons maintenu, mais parce qu’il aura été suffisamment malin pour exploiter les renseignements et les conseils tactiques avisés que nous avons fournis aux autres. »

L’histoire publique des relations entre les USA et la Syrie au cours des dernières décennies est celle d’une inimitié. Assad condamna les attaques du 11/9, mais s’opposa à la guerre d’Irak. George Bush a, de façon répétée, lié la Syrie aux 3 membres de « l’axe du mal » – Irak, Iran et Corée du Nord – tout au long de sa présidence. Les messages du département d’État rendus publics par Wikileaks montrent que l’administration Bush tenta de déstabiliser la Syrie et que ces efforts se sont poursuivis au cours des années Obama. En décembre 2006, William Roebuck, alors en poste à l’ambassade américaine à Damas, rendit un rapport qui analysait les failles du gouvernement Assad, et proposait une liste des méthodes « susceptibles d’augmenter la probabilité » d’opportunités de déstabilisation. Il recommandait que Washington travaille avec l’Arabie Saoudite et l’Egypte pour développer les tensions sectaires et se concentre sur la médiatisation « des efforts syriens contre les groupes extrémistes – les dissidents kurdes et les factions radicales sunnites – de façon à suggérer une situation de faiblesse, des signes d’instabilité, et un effet boomerang hors de contrôle » ; ainsi il apparaitrait nécessaire d’encourager l’isolement de la Syrie, au travers du soutien américain au « Front de Salut National en Syrie », dirigé par Abdul Halim Khaddam, un ex vice-président syrien dont le gouvernement, en exil à Riyad, était soutenu par les Saoudiens et les Frères Musulmans.

Un autre message transmis en 2006 montrait que l’ambassade avait dépensé 5 millions de dollars en financement de dissidents qui présentaient des candidats indépendants pour l’Assemblée Populaire ; les virements furent maintenus même lorsqu’il fut évident que les services secrets syriens étaient désormais au courant de ce qui se passait. Un message transmis en 2010 mettait en garde sur le financement d’un réseau télévisé aux mains de l’opposition syrienne à Londres, que le Gouvernement syrien interpréterait comme « un acte hostile mené sous couverture contre le régime ».

Mais il y a aussi une histoire parallèle de la coopération secrète entre la Syrie et les États-Unis au cours de la même période. Les deux pays ont collaboré contre Al Qaïda, leur ennemi commun. Un consultant de longue date au sein du Commandement conjoint des Opérations spéciales (Joint Special Operations Command), déclara qu’ « à la suite du 11/9, Bachar fut extrêmement utile pour nous pendant des années, tandis qu’en retour, selon moi, nous fûmes très discourtois, et particulièrement maladroits dans l’usage que nous fîmes de l’or qu’il mettait entre nos mains. Cette coopération silencieuse se poursuivit entre certains éléments, même après que [l’administration Bush] ait décidé de le diaboliser. » En 2002, Assad autorisa les services secrets syriens à divulguer les dossiers internes sur les activités des Frères Musulmans en Syrie et en Allemagne. Plus tard cette année-là, les services secrets syriens déjouèrent une attaque d’Al Quaïda contre le quartier général de la Vème Flotte de l’US NAVY à Bahrein, et Assad donna son accord pour fournir à la CIA le nom d’un informateur vital d’Al Qaïda. En violation de cet accord, la CIA contacta directement cet informateur ; il rejeta l’approche, et rompit les relations avec ses interlocuteurs syriens. Toujours secrètement, Assad remis aussi aux mains des américains des membres de la famille de Saddam Hussein qui avaient trouvé refuge en Syrie, et – comme les alliés des USA la Jordanie, l’Egypte, la Thailande et ailleurs – fit torturer des suspects de terrorisme pour le compte de la CIA dans une prison damascène.

C’est cette histoire de coopération qui rendait plausible l’idée que Damas coopérerait en 2013 au nouveau protocole d’échange d’informations indirect avec les USA. Les Commandants interarmes firent savoir qu’en retour les USA souhaitaient 4 approbations : Assad devait retenir le Hesbollah d’attaquer Israël ; il devait reprendre les négociations avec Israël pour signer un accord sur le plateau du Golan ; il devait accepter la venue de conseillers militaires russes et d’autres pays ; et il devait s’engager à organiser de nouvelles élections ouvertes après la guerre qui intègrent un large éventail de sensibilités politiques. Le conseiller du JCS ajouta « Nous avions un feedback positif des Israéliens, qui étaient d’accord pour soutenir le projet, mais ils voulaient savoir quelle serait la réaction de l’Iran et de la Syrie ». « Les Syriens nous ont dit qu’Assad ne prendrait pas sa décision de façon unilatérale – il avait besoin du soutien de sa propre armée et de ses alliés alaouites. Le souci d’Assad était qu’Israël dise oui puis ne tienne pas ses promesses ». Un haut conseiller du Kremlin aux affaires du Moyen Orient m’a raconté que fin 2012, après avoir subit une série de revers sur le champ de bataille et des désertions au sein de l’armée, Assad s’était rapproché d’Israël via un contact à Moscou, et qu’il avait proposé de rouvrir les discussions sur le Plateau du Golan. Les Israéliens avaient rejeté l’offre. Mon interlocuteur me confia « Ils déclarèrent “Assad est un homme fini” » ; « Il est proche de la fin ». Il m’expliqua que les Turcs avaient tenu à Moscou le même discours. Cependant, à la mi-2013, les Syriens purent croire que le pire était derrière eux, et ils voulaient avoir l’assurance que les propositions d’aide des Américains et d’autres étaient sérieuses.

Au début des pourparlers, selon ce conseiller, les commandants interarmes essayèrent de déterminer les besoins d’Assad en signe de bonnes intentions. Sa réponse fut transmise par l’intermédiaire d’un ami d’Assad : « Apportez-lui la tête du Prince Bandar. » les membres de l’État-Major ne donnèrent pas suite. Bandar Ben Sultan avait servi les services secrets et la sécurité intérieure de l’Arabie Saoudite durant des décennies, et il avait passé plus de 20 années en tant qu’ambassadeur à Washington. Ces dernières années, il était connu pour vouloir la destitution d’Assad à tout prix. Alors qu’on le disait en mauvaise santé, il démissionna l’année dernière en tant que directeur du Conseil de sécurité saoudien, mais l’Arabie Saoudite continue d’être le principal pourvoyeur de fonds à l’opposition syrienne, dont le montant est estimé à 700 millions de dollars par le Renseignement américain. En juillet 2013, les chefs d’État-Major interarmes découvrirent un moyen plus direct de démontrer le sérieux de leur proposition d’aide à Assad. A cette époque, le flux secret d’armes en provenance de Libye pour l’opposition syrienne via la Turquie, était en place depuis plus d’un an (il débuta peu de temps après la mort de Kadhafi le 20 octobre 2011). L’opération était en grande partie organisée depuis une annexe secrète de la CIA à Benghazi, avec l’aval du Département d’Etat. Le 11 septembre 2012, l’ambassadeur US en Libye Christopher Stevens fut tué durant une manifestation anti-américaine qui dégénéra en incendie du Consulat des USA à Benghazi ; des journalistes du Washington Post trouvèrent des copies de l’agenda de l’ambassadeur au milieu des ruines du bâtiment. Elles montraient que le 10 septembre, Stevens avait rencontré le chef des opérations de l’annexe de la CIA. Le jour suivant, peu avant de mourir, il avait rencontré un représentant de la Compagnie d’affrètement « Al-Marfa Shipping and Maritime Services », une société basée à Tripoli qui, selon ce conseiller, était connue de l’État-Major pour s’occuper de l’expédition d’armement.

À la fin de l’été 2013, le rapport de la DIA avait été largement diffusé, mais bien que de nombreux agents de la communauté du Renseignement aient été au courant de la domination de l’opposition syrienne par les extrémistes, l’armement fourni par la CIA continua d’affluer, ce qui constituait un problème permanent pour l’armée d’Assad. Les stocks et dépôts de Kadhafi étaient la source d’un marché international de l’armement, bien que les prix aient été élevés. Le conseiller de l’État-Major interarmes déclara qu’ «Il n’y avait aucun moyen de stopper les expéditions d’armes qui avaient été approuvées par le Président. La solution passait par mettre la main au portefeuille. La CIA fut approchée par un représentant de l’État-Major qui suggéra que les arsenaux turques renfermaient des armes bien meilleur marché qui pouvaient se retrouver dans les mains des rebelles syriens en quelques jours, sans transfert maritime. » Mais la CIA ne fut pas la seule à en bénéficier. « Nous avons travaillé avec les Turcs en qui nous avions confiance et qui n’étaient pas loyaux avec Erdogan, et nous les avons sollicités pour expédier toutes les armes obsolètes de leurs arsenaux aux djihadistes en Syrie, y compris des carabines M1 qui n’avaient pas servi depuis la guerre de Corée, et des tonnes d’armes soviétiques. C’était un message qu’Assad pouvait interpréter comme “Nous avons la capacité d’endiguer la politique de notre Président en remontant sur ses traces.“»

Le flux de renseignements en provenance des services US vers l’armée syrienne, et la détérioration de la qualité des armes fournies aux rebelles, marquèrent un tournant. L’armée syrienne avait subi de lourdes pertes au printemps 2013 lors de ses combats contre Jabhat al-Nosra (1) et d’autres groupes extrémistes, alors qu’elle ne parvenait pas à tenir la capitale provinciale Raqqa. Des raids sporadiques de l’armée syrienne et de l’aviation continuèrent pendant des mois sans grand succès, jusqu’à ce qu’elle décide de se retirer de Raqqa et d’autres zones difficiles à défendre ou peu peuplées au nord et à l’ouest, pour se concentrer sur la consolidation de la défense du bastion gouvernemental à Damas, et des zones densément peuplées reliant la capitale à Lattakié au nord-est. Mais alors que l’armée regagnait en force avec le soutien de l’État-Major, l’Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie augmentèrent leurs financements et armement de Jabhat al-Nosra et de l’EI, qui à la fin de 2013 avaient gagné un territoire énorme de part et d’autre de la frontière irako-syrienne. Les quelques rebelles non fondamentalistes qui restaient se retrouvèrent engagés dans des combats âpres – le plus souvent perdus – qui ciblaient les extrémistes. En janvier 2014, l’EI pris à la suite d’al-Nosra le contrôle de Raqqa et des zones tribales tout autour, et fit de la ville son quartier général. Assad contrôlait encore [un territoire occupé par] 80% de la population syrienne, mais il avait perdu des étendues considérables.

Les efforts de la CIA pour entrainer les forces rebelles modérées échouaient aussi lamentablement. Le conseiller expliqua : « Le camp d’entrainement était en Jordanie et sous le contrôle d’un groupe tribal syrien ». Certains de ceux qui avaient signés étaient suspectés d’appartenir à l’armée syrienne, à l’uniforme près. Cela était déjà arrivé, dans les pires moments de la guerre en Irak, lorsque des centaines de miliciens chiites se présentèrent à l’accueil des camps d’entrainement américains le temps d’enfiler de nouveaux uniformes, d’obtenir de nouvelles armes et de suivre quelques jours d’entrainement avant de disparaitre dans le désert. Un programme d’entrainement séparé, conçu par le Pentagone en Turquie, ne donna pas plus de résultats. Le Pentagone reconnu en septembre que seules 4 ou 5 de ses recrues combattaient toujours l’EI ; quelques jours plus tard, 70 d’entre eux « firent défection » pour rejoindre Jabhat al-Nosra juste après avoir franchi la frontière syrienne.

En janvier 2014, désespéré par le manque de progrès, John Brennan, directeur de la CIA, convoqua les chefs des services secrets américains et sunnites de l’ensemble du Moyen Orient à une réunion secrète à Washington, dans le but de persuader l’Arabie Saoudite de cesser son soutien aux combattants extrémistes en Syrie. « Les Saoudiens nous déclarèrent qu’ils seraient heureux de nous écouter, et donc tout le monde s’assit autour d’une table à Washington pour écouter Brennan leur expliquer qu’ils devaient désormais prendre le même bateau que les modérés. Le message était que si tout le monde dans la région, cessait de soutenir al-Nosra et l’EI, leurs munitions et leur armement se tariraient, et les modérés l’emporteraient. » Le message de Brennan fut ignoré des Saoudiens, qui retournèrent chez eux pour relancer de plus belle leurs efforts en faveur des extrémistes et nous demander d’accroitre notre soutien technique. Et nous avons finalement accepté, et tout cela s’est terminé par le renforcement des extrémistes. »

Mais les Saoudiens étaient loin d’être le seul problème : le renseignement américain avait accumulé des interceptions et des informations de source humaine qui démontraient que le gouvernement Erdogan soutenait Jabhat al-Nosra depuis des années, et faisait de même à présent avec l’EI. « Nous pouvons gérer les Saoudiens » me disait le conseiller « Nous pouvons gérer les frères Musulmans. Vous pouvez argumenter que l’équilibre global du Moyen-Orient repose sur une forme de destruction certaine mutuellement partagée entre Israël et le reste du Moyen Orient, et que la Turquie peut déstabiliser cet équilibre – ce qui est le rêve d’Erdogan. Nous lui avons dit que nous voulions qu’il ferme le robinet des djihadistes étrangers qui se déversent en Turquie. Mais il rêve de grandeur – celle de restaurer l’Empire Ottoman – et il n’a pas réalisé jusqu’où pourrait le mener la réussite de ce projet. »

L’une des constantes dans les affaires américaines depuis la chute de l’URSS a été d’entretenir des relations d’armée à armée avec la Russie. Après 1991, les USA ont dépensés des milliards de dollars pour aider la Russie à sécuriser son arsenal nucléaire, y compris lors d’une opération ultra secrète qui consistait à déplacer de l’uranium enrichi à des fins militaires depuis des dépôts non sécurisés au Kazakhstan. Ces programmes conjoints pour superviser la mise en sécurité de matériaux à usage militaire se sont poursuivis au cours des 20 années suivantes. Pendant la guerre menée par les États-Unis en Afghanistan, la Russie autorisa son survol par des transporteurs et des ravitailleurs américains, ainsi que le transit terrestre pour le flux d’armes, de munitions, d’eau et de nourriture dont la machine de guerre américain avait quotidiennement besoin. L’armée russe fournit des renseignements sur les déplacements d’Oussama Ben Laden, et aida les États-Unis à négocier le droit d’utiliser une base aérienne au Kirghizstan L’État-Major Interarmes a toujours été en contact avec ses homologues syriens, et les liens entre les deux armées sont opérationnels jusqu’au plus haut niveau. En août, quelques semaines avant sa retraite de chef de l’État-Major Interarmes, Dempsey fit une visite d’adieu au quartier général des forces de défense irlandaises à Dublin, et raconta à son auditoire qu’ils avaient mis un point d’honneur, lorsqu’il était en fonction, à garder le contact avec le chef de l’État-Major russe, le Général Valery Gerasimov. « En fait, je lui ai suggéré que nous ne terminions pas notre carrière comme nous l’avions commencée » a-t-il dit – celle d’un commandant de char en Allemagne de l’Ouest, et l’autre à l’Est.

Lorsqu’il s’agit de se confronter à l’EI, la Russie et les USA ont bien des choses à partager mutuellement. Beaucoup au sein de l’EI, de son commandement à la troupe, ont combattu pendant plus de 10 ans contre la Russie lors des 2 guerres de Tchétchénie à partir de 1994, et le gouvernement de Poutine est totalement investi dans le combat contre le terrorisme islamique. « La Russie connait les cadres de l’EI » m’a fait remarquer le conseiller, « et elle a accès à ses techniques opérationnelles, avec beaucoup d’informations à partager. » En échange, « Nous avons d’excellent formateurs qui ont des années d’expérience dans la formation de combattants étrangers, une expérience que la Russie n’a pas ». Le conseiller n’a toutefois pas évoqué ce dont les services secrets américains sont également capables : la capacité à obtenir des informations sur des cibles, souvent en les achetant pour de fortes sommes à des sources au sein même des milices rebelles.

Un ex-conseiller de la Maison Blanche pour les affaires étrangères m’a raconté qu’ « avant le 11-Septembre, Poutine avait l’habitude de nous dire : “nous vivons le même cauchemar dans des endroits différents“. Il voulait parler de ses problèmes avec le Califat tchétchène, et de nos premiers affrontements avec al-Qaïda. Ces jours derniers, après l’attentat contre l’A320 METROJET au-dessus du Sinaï et les massacres de Paris et ailleurs [Beyrouth], il est difficile de ne pas conclure que nous avons bien les mêmes cauchemars provenant des mêmes endroits. »

Pourtant l’Administration Obama continue de condamner la Russie pour son soutien à Assad. Un haut diplomate retraité qui fut en poste à l’Ambassade de Moscou m’a exprimé de la sympathie pour le dilemme devant lequel se trouve Obama, en tant que chef de la coalition occidentale opposée à l’agression russe en Ukraine : « l’Ukraine est une question sérieuse, et Obama l’a abordée de façon ferme avec les sanctions. Mais notre politique vis-à-vis de la Russie est trop souvent erratique. En revanche, en Syrie, il ne s’agit pas de nous, il s’agit d’être sûr que Bachar ne perde pas. En réalité, Poutine ne veut surtout pas voir le chaos syrien se répandre en Jordanie ou au Liban, comme cela s’est passé en Irak, et il ne veut pas voir la Syrie tomber aux mains de l’EI. L’intervention la plus contreproductive qu’Obama a faite, et cela a causé beaucoup de torts à nos efforts pour en finir avec ce conflit, a été de dire : « Assad doit partir en préalable à toute négociation. » Il a aussi fait écho à un point de vue adopté par certains au Pentagone, lorsqu’il a fait allusion à un facteur sous-jacent dans la décision russe de lancer des frappes aériennes en soutien à l’armée syrienne à partir du 30 septembre : le souhait de Poutine, d’éviter à Assad de subir le même sort que celui de Kadhafi. On lui avait rapporté que Poutine avait visionné 3 fois la vidéo de la mort atroce de Kadhafi, une vidéo qui le montre sodomisé avec une baïonnette. Le Conseiller du JCS m’a lui aussi parlé d’un Rapport des services secrets US qui concluait que Poutine s’était ému du sort de Kadhafi : « Poutine s’en est voulu d’avoir laissé tomber Kadhafi, et de ne pas avoir joué un rôle clé en coulisses » lorsque la Coalition occidentale a fait pression à l’ONU pour être autorisée à entreprendre des frappes aériennes qui allaient détruire le Régime. « Poutine a pensé qu’à moins de s’engager, Bachar allait connaitre le même sort –mutilé- et qu’il allait assister à la destruction de ses alliés en Syrie. »

Dans un discours le 22 novembre 2015, Obama a déclaré que « les cibles principales des frappes russes, ce sont l’opposition modérée ». C’est une ligne dont l’administration – ainsi que la plupart des médias grand public américains – n’a que rarement dévié. Les Russes insistent sur le fait qu’ils ciblent tous les groupes rebelles susceptibles de menacer la stabilité de la Syrie – y compris l’EI. Le Conseiller du Kremlin aux affaires étrangères m’a expliqué lors de notre entretien que la première passe de frappes russes visait à renforcer la sécurité autour d’une base aérienne russe à Lattakié, bastion alaouite. Le but stratégique, m’a-t-il expliqué, était d’établir un couloir libéré des djihadistes entre Damas et Lattakié ainsi que la base navale russe de Tartous, puis d’infléchir graduellement les bombardements vers le Sud et l’Est, en se concentrant davantage sur les territoires tenus par l’EI. Les Russes ont frappé l’EI dans et autour de Raqqa dès début octobre selon plusieurs comptes rendus ; en novembre, il y a eu d’autres frappes sur des positions de l’EI près de la ville historique de Palmyre, et dans la province d’Idlib, un bastion objet de féroces combats à la frontière turque.

Les incursions russes dans l’espace aérien turc ont débuté peu après le déclenchement des bombardements par Poutine, et l’armée de l’air russe a déployé des systèmes de brouillage électroniques qui interférent avec la couverture radar turque. Le message envoyé à l’armée de l’air turque, selon le conseiller du JCS, était « Nous allons faire voler nos avions là où nous voulons, quand nous le voulons, et brouiller vos radars. Alors pas d’embrouilles. Poutine faisait savoir aux Turcs à quoi ils devaient s’attendre. » L’agression russe fit place à des plaintes turques et des démentis russes, en même temps que l’armée de l’air turque intensifiait ses patrouilles à la frontière. Il n’y a eu aucun incident significatif jusqu’au 24 novembre, lorsque 2 F16 turcs, agissant apparemment selon des règles d’engagement plus musclées, descendirent un chasseur bombardier Su24M russe qui avait franchi la frontière pendant à peine 17 secondes. Dans les jours qui suivirent le crash du chasseur, Obama exprima son soutien à Erdogan, et après s’être entretenus en privé le 1er décembre, il déclara à la presse que son administration restait « particulièrement soucieuse de la sécurité et de la souveraineté de la Turquie. » Il déclara aussi que tant que la Russie demeurerait alliée avec Assad, « beaucoup de ressources russes allaient encore être dirigées contre des groupes d’opposition… que nous soutenons… donc je ne pense pas que nous devions nous bercer d’illusions, et que d’une façon ou d’une autre la Russie allait soudain concentrer ses frappes contre l’EI. Ce n’est pas ce qui se passe. Cela ne s’est jamais passé. Cela ne se passera pas de sitôt. »

Le conseiller au Kremlin pour les affaires du Moyen-Orient, tout comme le conseiller du JCS et de la DIA, évacue d’un revers de main la question des « modérés » qui ont le soutien d’Obama ; il ne voit en eux que des groupes d’extrémistes islamistes qui combattent aux côtés de Jabhat al-Nosra et de l’EI (« Pas la peine de jouer sur les mots et séparer les terroristes entre modérés et non modérés », a rappelé Poutine dans son discours du 22 octobre) (2). Les généraux américains les considèrent comme des miliciens épuisés qui ont été forcés de s’entendre avec Jabhat al-Nosra ou l’EI afin de survivre.

À la fin 2014, Jürgen Todenhöfer, un journaliste allemand qui fut autorisé à passer 10 jours dans les territoires tenus par l’EI en Irak et en Syrie, a raconté sur CNN qu’à la direction de l’EI : « Ils rigolent tous un bon coup à propos de l’Armée Syrienne Libre (ASL). Ils ne les prennent pas au sérieux. Ils disent : “Les meilleurs vendeurs d’armes que nous ayons sont l’ASL. S’ils touchent une arme de bonne qualité, ils nous la revendent illico.” Non, ils ne les prenaient pas au sérieux. C’est Assad qu’ils prennent au sérieux. Ils prennent au sérieux les bombes, bien sûr. Mais ils n’ont peur de rien, et l’ASL ne joue aucun rôle. »