Mali – retrait du contingent français : Est-ce réaliste ?

Laurent Fabius a annoncé que le retrait des forces françaises débuterait en Mars. Est-ce réaliste ? N’y-a t-il pas des risques d’exactions et de vengeance sur les populations touaregs si les Français se retirent ?

Quelle est la situation actuelle ?

Toutes les grandes villes du Nord ont été libérées par une offensive éclair de l’armée française, accompagnée par quelques dizaines de soldats maliens. Il convient de souligner d’abord la réactivité et la virtuosité avec laquelle l’armée française a été capable, en trois semaines dans un premier temps, de stopper l’offensive des terroristes vers le Sud à hauteur de Konna, puis d’acheminer sur le terrain 3 500 hommes et, enfin, de lancer une offensive sur plus de 1 000 km qui a permis de chasser les terroristes et les forces rebelles de toutes les grandes villes du Nord-Mali.

Il faut également rappeler que, même si la presse a été privée d’image, cette offensive aura probablement couté aux forces adverses des pertes de plusieurs centaines d’hommes, un imposant matériel et la destruction de centres logistiques importants.

Cette intervention en première ligne des forces françaises, dont je n’avais cessé de dire qu’elle était indispensable, a permis l’accélération de la mobilisation des forces de la CEDEAO et surtout la décision du Tchad d’envoyer 2 200 soldats aguerris au Mali. Ce contingent africain permettra de sécuriser les grandes villes du Mali et la reconstruction de l’armée malienne qui bénéficiera d’une aide en instructeurs, en matériels et en argent de la Communauté européenne [1].

Que reste-t-il à faire ?

Il faut maintenant aller chercher les terroristes de l’AQMI, du MUJAO et des islamistes de l’Ansar Eddine, dispersés, par petites unités, dans un territoire plus grand que la France, mais qui seront obligés de stationner autour des points d’eau, ce qui limite le champ des possibles. Ce travail n’est clairement pas celui des forces classiques blindées qui ont été le fer de lance de la reconquête du Nord-Mali. C’est un travail de renseignement et « de coups de main » mené par des forces spéciales et des parachutistes transportés par hélicoptères ou largués ou posés par avion de transport d’assaut (Transall ou Hercules).

En conclusion

Rien ne s’oppose militairement au retrait d’une partie importante des forces françaises début mars et avant la saison des pluies qui rendra les pistes encore plus impraticables.

La situation humanitaire au Nord n’est pas fameuse et il est nécessaire de donner les moyens aux ONG qui étaient déjà présentes au Mali comme «Médecins du Monde» et «Action contre la faim» de se déployer massivement sur le terrain. Si des exactions sont commises, elles seront aux premières loges pour les découvrir et alerter les autorités et les médias.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Quelque 450 européens, dont 200 instructeurs, seront déployés au Mali pour aider l’armée malienne. L’Espagne, la Pologne, l’Allemagne et la Belgique ont, d’ores et déjà, fait savoir qu’elles prendraient part à la mission.

Mali : Qu’en est-il après 3 semaines pour l’opération française ?

Réponse du général Jean-Bernard PINATEL

FRANCE CULTURE - 29 Janvier 2013

Journal de 7h : Renaud Candelier

Prise de Tombouctou : un piège politique pour la France ?

Deux jours après le raid éclair sur Gao, les armées française et malienne sont entrées lundi dans la cité mythique de Tombouctou, sous les cris de joie des habitants, après des mois d’occupation par des islamistes armés.

Atlantico : Les militaires de l’opération « Serval » sont entrés ce lundi dans la célèbre ville de Tombouctou. Après cette victoire rapide, la France a-t-elle prévu des solutions politiques à court et long terme pour la région ? La rapidité de la victoire ne nous mène-t-elle pas vers une impasse politique ?

Jean-Bernard Pinatel : La France n’a pas à prévoir de solution politique. En revanche les autorités françaises devraient à mon avis exercer une très forte pression sur le gouvernement transitoire de Bamako pour qu’une négociation politique s’ouvre avec les représentants des Touaregs afin de déterminer un statut d’autonomie de la région de Kidal, du même ordre que celui que le gouvernement espagnol a octroyé au Pays Basque. Les autorités maliennes savent que si nous nous retirons elles se retrouveront dans la situation de 2012, ce qui donne à la France un pouvoir d’influence considérable.

André Bourgeot : Serval désigne un petit félin aux grandes oreilles dont la particularité consiste à uriner trente fois par jour pour marquer son territoire. Est-ce à dire que l’intervention militaire française est appelée à durer le temps du retour à l »intégrité totale du territoire malien qui s’étend jusqu’à l’extrême nord dans la région de Taoudenni? C’est du moins ce qu’avait déclaré le président Hollande soulignant que le troupes françaises ne quitteraient pas le Mali avant la reconquête totale du Septentrion. Il s’agit bien d’une reconquête militaire qui ne résoud pas les problèmes politiques que traversent le Mali. Par ailleurs, sauf à retomber dans les errements de la FranceAfrique il n’appartient pas à l’ancienne puissance coloniale de s’immiscer dans les affaires intérieures d’un pays ami. Il est prématuré de parler de « rapidité de la victoire ». Il s’agit de la reconquête des villes de Tombouctou et Gao , ô combien symboliquement significatif, mais ce n’est pas pour autant que les espaces générés par ce villes sont aujourd’hui sécurisés.

Mahamadou Camara : Ce n’est pas à la France de prévoir des solutions politiques pour les Africains. C’est aux Maliens, une fois le territoire libéré grâce à la France de reprendre leur destin en main. Cela passe par des élections libres et transparentes, qui figurent sur la feuille de route du Gouvernement, que le Parlement doit adopter cette semaine. Ces élections devraient se tenir au plus tard le 31 juillet 2013, sur la base d’un fichier biométrique. Par conséquent, la rapidité de la victoire nous permet d’organiser les élections au plus tôt.

Qui peut aujourd’hui représenter l’autorité malienne ? Peut-on réussir à faire émerger un pouvoir politique ?

Jean Bernard Pinatel : Pour moi, il faut appuyer le gouvernement transitoire malien ; lui conseiller et l’aider à arrêter le capitaine Sanogo qui à partir du camp de Kati, où il est retranché, essaye par tous les moyens de peser sur le pouvoir transitoire malien. Puis il faut les aider à organiser rapidement des élections.

André Bourgeot : Le capitaine Amadou Aya Sanago (qui a été la figure de proue dans le coup d’état du 21 mars dernier, NDLR) brille par son mutisme : est-il au front ou à Kati, près de l’état -major ? La question reste aujourd’hui en suspens pour beaucoup de monde. Les informations quant à sa localisation divergent. Le Premier ministre Django Cissokho est, pour l’heure, un grand commis de l’Etat qui, à l’inverse de son prédécesseur, Modibo Diarra, n’a pas encore d’ambitions politiques déclarées. En conséquence, théoriquement l’autorité malienne devrait être entre les mains du président par interim de la République, le Professeur Dioncounda Traoré. En a-t-il les capacités ? Rien ne permet de mentionner que l’on assiste à l’émergence d’un pouvoir politique qui serait susceptible de proposer des éléments politiques et économique pour une sortie de crise honorable.

Mahamadou Camara : Le pouvoir en place n’est pas légitime : le Président a été imposé par la CEDEAO, et la junte s’est imposée par les armes. Il nous faut donc faire émerger un pouvoir politique légitime, à travers des élections. C’est le nouveau président élu qui représentera cette autorité, et il devra s’atteler à d’énormes chantiers : refondation de l’Etat, reconstruction de l’armée, réconciliation nationale… Devant l’ampleur des défis, nous avons besoin d’une personnalité d’expérience, qui a de l’autorité, qui est crédible à l’intérieur comme auprès de la communauté internationale, et enfin qui n’a pas été mêlé de près à la gestion catastrophique de l’ère ATT. Compte tenu de ces éléments, l’ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keita apparaît comme l’un des favoris.

Les Touaregs sont victimes des exactions de l’armée malienne. Comment rétablir l’unité nationale malienne ?

Jean Bernard Pinatel : L’unité malienne ne peut être rétablie que dans le cadre d’une autonomie politique accordée à la région des Ifoghas dans le cadre de la République malienne.

André Bourgeot : Des exactions inacceptables, ont été commises sur des Touareg et des Arabes par des éléments de l’armée malienne cherchant à se venger des massacres d’Haguelhok où une centaine de militaires ont été égorgés, ou éventrés ou tués d’une balle dans la tête par des Touareg du MNLA alliès aux djihadistes d’Aqmi et d’Ansar Eddince. Il importe d’éviter des généralisations hâtives en globalisant : ce ne sont pas LES Touaregs qui sont victimes d’exactions mais DES touaregs, ce qui n’est pas la même chose : il n’y a pas de processus génocidaire en œuvre. Les auteurs des ces exactions intolérables doivent néanmoins répondre de leurs actes devant la justice militaire dont l’honneur s’en trouve bafoué.

Mahamadou Camara : Ce sera la principale tâche du nouveau pouvoir élu. Il lui faudra rapidement organiser des Assises Nationales qui réuniront toutes les communautés du pays, sans exclusive. L’objectif est double. 1- faire le bilan de la gestion passée, et notamment des différents plans de développement du Nord Mali, des différents accords, pour en tirer des enseignements pour l’avenir. Nous devons comprendre pourquoi nous avons échoué. 2- Redéfinir un nouveau pacte national pour que les armes se taisent à jamais. Il s’agit avant tout de mettre en place les conditions d’un développement économique, mais pas seulement au Nord, et d’appliquer les lois de décentralisation qui existent, pour permettre à chaque communauté de prendre une partie de son destin en main, à travers les collectivités territoriales. Pour ce qui est des exactions, le gouvernement doit communiquer sans cesse et être ferme sur le respect des droits humains.

La reconquête de l’ensemble du reste du territoire s’annonce-t-elle aussi facile ?

Jean Bernard Pinatel : Conquérir le désert ne signifie rien. On peut le contrôler en tenant les points d’eau. En l’absence d’une solution politique, les forces maliennes composées d’hommes du Sud ne pourront se maintenir au Nord sans un appui permanent de la France. C’est le piège qu’il faut éviter.

André Bourgeot : La reconquête des villes de Tombouctou et de Gao est désormais acquise mais celle de Kidal, ville clé du nord-est, devrait poser un problème de nouvelle nature aux armées françaises. Cette ville est occupée par le MNLA (Mouvement National de Libération de L’Azawad, mouvance touareg indépendante des salafistes) qui a proposé ses services à l’armée française tout en refusant catégoriquement la présence des militaires maliens et de la Cédéao dans le Nord du Mali qu’il considère comme leur territoire. La France est ici face à un dilemme : laissera-t-elle Kidal aux mains du MNLA ? Si oui au nom de quoi ? Que feront les autorités politiques et militaires maliennes en réaction ? Doit-on pour autant leur confier la ville ? Un piège net semble ici se mettre en place et le MNLA, en déclin, risque hélas de vouloir manifester sa volonté de nuisance.

Mahamadou Camara : Après Gao et Tombouctou, je pense que le plus dur reste à faire : la région de Kidal. En effet, c’est la-bas que se sont réfugiés les islamistes en débandade. Cette région est difficile d’accès, montagneuse, et ceux qui y sont connaissent bien le terrain.

Sommes-nous condamnés à occuper ce territoire pendant des années à l’instar de l’Afghanistan ? Existe-t-il un risque d’enlisement?

Jean Bernard Pinatel : Aider les maliens à tenir Gao, Tombouctou, Mopti qui possèdent des aérodromes et qui contrôlent les axes menant à Bamako ne demande que peu de moyens. Ce qu’il faut éviter à tout prix c’est de se lancer dans une chasse aux islamistes dans le désert maliens sans s’être acquis l’appui politique et militaire des Touaregs.

André Bourgeot : Un risque d’enlisement existe car les groupes armés djihadistes vont se replier ou se réfugier dans la partie la plus désertique du septentrion malien et la guerre d’aujourd’hui se transformera en gueriila dans des espaces où montagnes, grottes et cordons dunaires sont légions. Cette transformation exige le recours à des moyens militaires adaptés, alors , quid de l’utilisation des drones ?…

Mahamadou Camara : La France doit se retirer progressivement dès lors que l’armée malienne et les forces de la CEDEAO (MISMA) et du Tchad se seront déployées pour sécuriser le territoire reconquis. Elle ne devrait conserver qu’une présence résiduelle, notamment pour l’appui logistique et la formation. Cela n’a rien à voir avec l’Afghanistan où le terrain et les conditions politiques étaient plus complexes.

Propos recueillis par Théophile Sourdille et Jean-Benoît Raynaud

Source originale : Atlantico

Les Français libèrent Tombouctou

Interview avec Jean-Bernard PINATEL

FRANCE CULTURE - 28 Janvier 2013 - 18h00

« Nous sommes en train de gagner la bataille au Mali » - voilà l’analyse de François Hollande - le chef de l’État très optimiste donc après la prise de Tombouctou qui rappelle que ce « nous » inclut les Maliens et les Africains soutenus par les Français.

Nous irons dans Tombouctou libérée, avec Etienne Monin qui est sur place, et entendrons l’analyse du général Pinatel - interrogé par Nabila Amel sur la suite des opérations.

Les forces maliennes et françaises auraient pris le contrôle de l’aéroport de GAO

La prise de contrôle de l’aéroport international de Gao par les forces maliennes et françaises, si elle se confirme, serait un succès décisif pour plusieurs raisons :

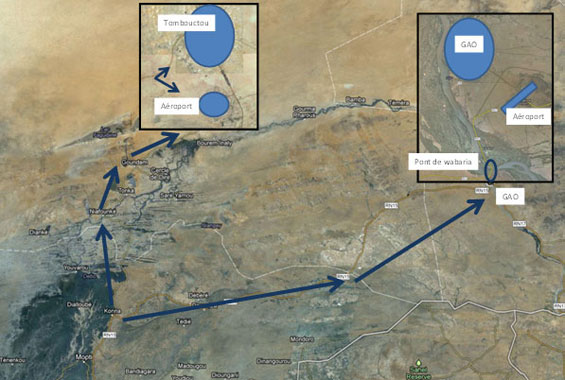

Cela signifie d’abord que les islamiques, qui ont dynamité dans la nuit de jeudi à vendredi le un petit pont au Sud de Tassiga, près de la frontière nigérienne, sur la route menant à Gao pour interdire le passage entre le Niger et le Mali des 2 500 soldats tchadiens et nigériens de la force africaine en cours de déploiement au Niger, n’ont pas eu le temps de faire la même chose avec le pont stratégique de Wabaria ( voir photo) qui commande l’accès à Gao en venant de Konna par la RN15, piste en latérite.

Ensuite cela va permettre de pousser rapidement et sans risque vers le Nord des renforts en hommes et matériels ainsi que la logistique nécessaire notamment pendant la saison des pluies où les routes en latérite deviennent presque impraticables.

De plus, l’aéroport qui est situé à 1 km au Sud-Est des premières maisons de Gao est une base de départ excellente pour la reconquête de cette ville.

Enfin, cela laisse à penser qu’une autre colonne essaie de se frayer un chemin au travers des bras du Niger, franchissables à gué à la saison sèche sur l’axe Konna, Niafouké, Goudam pour atteindre Tombouctou par la rive Nord du Niger. Ce qui devrait là aussi, si cet axe est actuellement praticable, permettre de s’emparer de l’aéroport de Tombouctou, situé au Sud-Ouest de la ville.

Si cette manœuvre réussit cela permettrait d’envisager la prise des deux plus importantes villes du Nord-Mali avant la saison des pluies.

Cela confirmerait aussi que les djihadistes n’envisagent pas de résister frontalement à nos forces dans un affrontement classique et que le ralliement d’une partie des Touaregs, en contrepartie de concessions politiques, va venir très vite à l’ordre du jour à Bamako car c’est un appui essentiel pour poursuivre vers le Nord et notamment vers Kigal.

La guerre au Mali n’est pas la guerre d’Indochine

La déclaration d’un officier français reproduite dans le Journal du Dimanche [1] a pu paraîitre, pour certains, alarmiste quant à la dureté des combats qui attendent nos forces. Elle mérite donc d’être replacée dans son contexte. Certes, ne pas sous-estimer son adversaire est une condition essentielle du succès sur le terrain. Mais toute évaluation de niveau tactique doit être replacée dans son contexte stratégique.

D’abord quelques mots sur l’ennemi. Certes, il est bien armé et commandé par des chefs aguerris et fanatiques au moins pour AQMI et le MUJAO. C’est moins le cas pour Ansar Dine. Tous les combattants ne sont pas aussi fanatisés et entraînés que leurs chefs. Au moins la moitié des effectifs de ces groupes sont là pour la solde qu’ils reçoivent et ont été récemment recrutés et entraînés.

Leur vulnérabilité provient surtout de l’absence de moyens aériens, de moyens de renseignement sophistiqués et de la difficulté accrue qu’ils auront sur la durée à se ravitailler en carburant et munitions, si l’Algérie ferme ses frontières comme elle l’a promis.

De plus, à la différence de l’Indochine, nos forces vont évoluer dans un milieu (terrain et population) qui leur est dans sa grande majorité favorable et sur lequel elles ont acquis une grande expérience depuis 50 ans (1969 première intervention au Tchad).

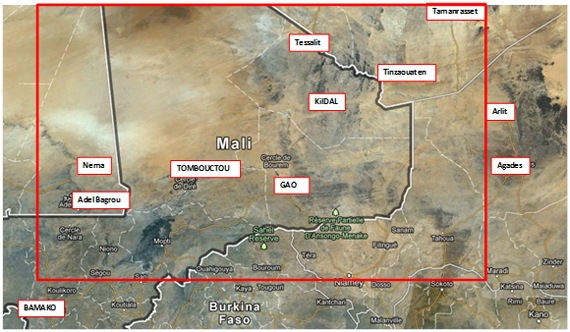

La zone des opérations à venir se déploiera probablement sur une surface d’environ 3 millions de km² (près de 4 fois la superficie de la France). C’est la zone que devra couvrir notre renseignement, les rebelles et djhiadistes se moquant des frontières. Elle s’étend du Nord au Sud, sur environ 1500 km, depuis le 20ème parallèle au Sud de Tamanrasset à une région du Sahel qui englobe l’Est mauritanien, le Nord-Mali et le Nord-Niger. D’Ouest en Est, elle possède 2000 km de large depuis de la région frontalière mauritanienne de Nema - d’Adel Bagrou [2] - Bassiknou jusqu’à la région d’Arlit [3] - Agadès - Nakoro [4] au Niger, et comprend la boucle du Niger où se situent les villes de Gao et Tombouctou.

Cette zone d’opérations est, pour les trois quart, désertique et relativement plate. Les principaux reliefs de la zone sont situés à l’Est du Mali, dans le district de Kidal (10 000 habitants), lieu d’origine des Touaregs de la tribu des Ifoghas et qui culmine à 890m. Ce massif cristallin, extension du Sahara central, est longé à l’Ouest par la vallée du Tilemsi, axe Sud-Nord permettant d’atteindre la frontière algérienne et qui traverse les bourgades de d’Aguelhok (8 000 habitants) et de Tessalit (5 000 habitants).

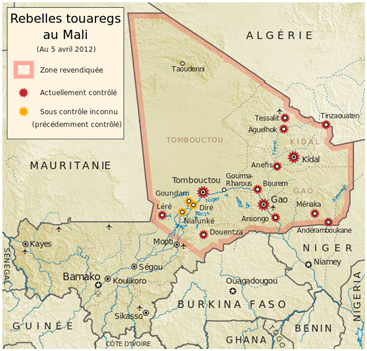

Cette zone a été conquise, début 2012, par les rebelles du MNLA et est désormais contrôlée par les islamistes d’Ansar Dine qui est en partie un « spin off » du MNLA. C’est probablement dans cette région que nos forces peuvent rencontrer une hostilité de la population locale si, au préalable, aucune négociation politique avec les dirigeants maliens n’a abouti à un statut particulier pour cette région [5].

Au Nord du fleuve Niger on débouche rapidement sur un ensemble de plaines ensablées avec des altitudes comprises entre 250 et 350m. Elles sont traversées par une seconde piste Nord-Sud, itinéraire traditionnel des caravanes de sel. Elle permet, à partir de Tombouctou, de rejoindre la frontière algérienne en passant par le point d’eau d’Arouane (260km Nord de Toumbouctou) et par l’ancien bagne de Taoudenni (750 km Nord de Tombouctou) où les Touaregs exploitent depuis toujours le sel gemme, puis elle passe par Téghasa aux confins Nord-Ouest du Mali pour rejoindre Tindouf en Algérie.

D’Est en Ouest, en dehors du fleuve Niger, il n’existait traditionnellement au Nord-Mali qu’une seule piste qui reliait Tamanrasset (Algérie) à Tessalit - Taoudenni, via le poste frontière algérien de Tinzaouaten.

Les spécificités de la guerre en zone sahélienne

Le contrôle des villes et bourgades, qui n’existent que parce qu’il y a des points d’eau, est l’enjeu déterminant de la guerre en zone semi-désertique et désertique.

En zone sahélienne et désertique, il est très difficile lorsqu’on se déplace de déjouer le repérage aérien qui est facilité par l’absence de végétation et de nuages (en saison sèche).

L’intervention française de 1977-1978 contre le Polisario le démontre clairement. Ce mouvement sahraoui, créé et soutenu par Alger, voulait asphyxier la Mauritanie, en s’attaquant au chemin de fer minéralier reliant Zouerate à Nouadhibou, pour supprimer sa seule ressource exportable : le fer de Zouerate. Le dispositif, qui permit de sécuriser l’acheminement du fer, comprenait des « Breguets Atlantics » de la Marine pour le repérage des colonnes du Polisario [6] et des « Jaguars » de l’Armée de l’Air, basés au Sénégal et ravitaillés en vol, pour les détruire [7].

Je voudrais aussi rappeler l’expérience acquise au Tchad où le dispositif Epervier est stationné depuis 1986. C’est grâce à ces forces pré positionnées que la France a pu donner si rapidement un coup d’arrêt aux colonnes djhiadistes qui voulaient foncer vers Bamako. L’opération Epervier avait été déclenchée début février 1986, après le franchissement du 16e parallèle, par les forces armées libyennes venues soutenir Goukouni Oueddei qui avait été renversé, fin 1981, par Hissène Habré avec le soutien de la France. Elle succédait à l’opération Manta qui, en 1983-1984, avait été déclenchée pour les mêmes raisons.

En conclusion, cette guerre doit d’abord être une guerre du renseignement aérien et terrestre mettant en œuvre drones, hélicoptères et avions de la marine et de l’armée de l’air et forces spéciales.

Si nous arrivons à mobiliser les moyens de renseignement nécessaires, la progression vers le Nord de nos forces terrestres accompagnant celles du Mali et de la CEDEAO s’effectuera sans surprise et nous pourrons intercepter et détruire les attaques des petites colonnes rebelles qui chercheront à s’y opposer et protéger nos arrières par des actions combinées aéroterrestres.

A cette condition, nos pertes devraient être inférieures à celles que nous avons connues en Afghanistan (en moyenne deux tués par mois) et sans commune mesure avec celles subies en Indochine (285 tués par mois, rien que pour nos soldats métropolitains) [8].

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] « Les soldats français, comme les maliens qui l’ont déjà combattu, n’ignorent pas la valeur de l’adversaire. « Sans doute que, depuis la guerre d’Indochine, l’armée française n’a pas affronté un tel ennemi. Ils ont du matériel de dernière génération, du RPG, peut-être du sol-air, des tanks qu’ils ont récupérés de l’armée malienne. Avant d’attaquer, ils font de la planification, du renseignement. Ils sont très bons. » Et de préciser que les islamistes ont repris à leur compte la stratégie que les caravaniers utilisaient en leur temps pour attaquer les postes français dans le désert. « Ils ont juste remplacé les chameaux par des pick-up. »

[2] Où un gendarme mauritanien a été enlevé fin décembre 2011.

[3] Où cinq Français salariés d’Areva et de Satom, un Togolais et un Malgache ont été enlevés le jeudi 16 septembre par AQMI.

[4] 300 km Sud d’Agadès où, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2012, 6 travailleurs humanitaires africains travaillant pour une ONG nigérienne ont été enlevés.

[5] Cette région est, depuis mars 2012, la huitième région administrative du Mali. Elle s’étend sur 260 000 km². Elle recouvre principalement le massif de l’Adrar des Ifoghas.

[6] Le radar des « Atlantics », optimisé pour repérer les périscopes de sous-marins, a fait merveille sur la mer de sable mauritanien.

[7] C’est aussi cette pression exercée contre le Polisario, créé par Alger pour contester l’annexion d’une partie du Sahara occidental par le Maroc, qui permit la libération des otages de Zouérate. Boumediene accepta de les remettre aux autorités françaises, espérant par ce geste éviter la destruction complète du potentiel du Polisario. C’est cette expérience qui fait espérer que les groupes terroristes n’exécuteront pas leurs otages en cas d’intervention militaire car c’est leur meilleure carte dans une ultime négociation.

[8] 80 929 tués dont 20 524 métropolitains, 15 657 africains, 32 255 autochtones. Les 20 524 métropolitains se décomposent ainsi : 2 447 officiers, 6 323 sous-officiers et 1 1730 hommes du rang.

La prise d’otage en Algérie

Cette prise d’otage, par son ampleur, me rappelle celle réalisée par une cinquantaine de djihadistes tchéchènes au théâtre de la Doubrovka de Moscou le 23 octobre 2002 pendant la comédie musicale Nord-Ost. Ils réussirent en plein centre de Moscou à prendre et à retenir en otage durant trois jours les 850 spectateurs. Des femmes terroristes portant des ceintures d’explosifs furent réparties dans le théâtre menaçant de faire écrouler le toit en plaques de béton sur les spectateurs en cas d’assaut.

Cette prise d’otage a tenu le monde en haleine du 23 au 26 octobre. Le 25 octobre Poutine promis même la vie sauve aux terroristes s’ils relâchent les otages.

Elle se termina pourtant tragiquement quand à l’aube du 26, les forces spéciales russes donnèrent l’assaut après avoir introduit dans l’enceinte un gaz paralysant. Le bilan fut terrible. 39 terroristes furent tués et plus de 100 otages décédèrent des suites de l’inhalation du gaz. Les terroristes n’en tuèrent directement que deux.

Les négociations entreprises dès le 23 soir avec les terroristes permirent la libération le 24 octobre de 17 personnes le matin puis d’une femme et deux enfants l’après-midi ; le 25 11 personnes et huit enfants furent relâchés. Ces libérations ont en partie été négociées par des personnes privées contre des rançons remises à l’extérieur à des complices.

C’est probablement un scénario de ce type auquel on va assister.

Certains pays non directement impliqués dans le conflit malien vont tenter de négocier la libération de leurs ressortissants en payant des rançons mais en définitive les forces spéciales algériennes donneront l’assaut probablement au plus tard samedi ou dimanche.

Il en effet inimaginable que les algériens envoient à AQMI un autre signal que celui de la fermeté. Les terroristes qui se sont lancés dans cette prise d’otage le savent : ils ne peuvent se sortir vivants de cette aventure sans se renier.

Mali, certitudes, risques et objectifs politiques et militaires de la France

Les certitudes

Grâce à nos bases et aux forces armées pré positionnées en Afrique, la France était la seule puissance capable de porter sans délai un coup d’arrêt à l’offensive des rebelles et des terroristes vers Bamako.

Les armées françaises ont une grande expérience politique et militaire des combats au Sahel du fait de notre engagement continuel au Tchad de 1969 à nos jours.

Que peux-t-on tirer comme enseignement de cette expérience ?

Jamais les gouvernements noirs du Sud n’ont pu établir durablement leur contrôle sur les territoires et les populations qui vivent dans les zones désertiques. En conséquence, nous pourrons reprendre Tombouctou, Gao, mais nous ne pourrons jamais contrôler les déserts au nord du Niger jusqu’à la frontière algérienne sauf si nous favorisons l’installation à Bamako d’un gouvernement dirigé par un leader du Nord, ce qui est le cas au Tchad ou si le gouvernement malien se résigne à négocier avec les leaders Touaregs une large autonomie de Azewad.

Il n’y aura jamais une armée malienne capable d’assurer la sécurité de son territoire tant que les militaires putschistes ne seront retournés pas dans leurs unités ou n’auront été mis en prison et qu’un pouvoir politique élu démocratiquement ne sera pas installé à Bamako.

Les gouvernements de la CEDEAO n’ont ni mes moyens ni la volonté d’aider de manière décisive le Mali et l’armée malienne.

Le risque d’exactions et de massacres contre les populations Touaregs par les forces armées et de sécurités maliennes lors d’une offensive vers le Nord ne doit pas être sous-estimé.

Les objectifs politiques et militaires qui en découlent pour le gouvernement français

- Se limiter dans un premier temps à assurer la sécurité du Sud malien en s’opposant à toute attaque des forces rebelles au-delà d’une ligne Mopti - Sandare. Cet objectif doit permettre d’assurer la protection de nos ressortissants et de fournir les délais nécessaires à la mise en place d’un pouvoir politique légitimement élu à Bamako et à rebâtir une armée malienne capable de prendre à sa charge le combat terrestre.

- Ne viser sur le plan militaire que l’affaiblissement des forces terroristes et en aucun cas afficher l’objectif de leur destruction, ce qui est irréalisable. La rébellion Touareg est endémique et ne pourra être réduite que par la négociation politique. Faire porter l’effort militaire sur les forces d’AQMI et le MUJAO tout en poursuivant les contacts et les négociations avec Ansar Diné avec lequel il ne faut pas fermer la porte de la réconciliation nationale.

- N’appuyer la reconquête des villes importantes du Nord Tombouctou, Gao et Kidal que lorsque ces deux dernières conditions politiques et militaires seront remplies en affichant clairement que cet objectif doit être lié étroitement avec l’installation dans ces villes de responsables politiques issus du milieu Touaregs restés fidèles ou neutre depuis septembre 2012.

- Mettre en place au niveau de chaque compagnie malienne une équipe de conseillers qui aura une mission officielle de conseil et officieuse de veiller à ce que les forces maliennes n’exercent aucune représailles contre la population de ces villes.

- L’objectif de destruction des forces d’AQMI et de Mujao ne sera pas réalisable sans un engagement militaire des pays voisins du Mali et en particulier de l’Algérie et sans la mise en place d’une coalition comportant des forces des principaux pays européens et l’aide des États-Unis.

La stratégie à mettre en place doit donc être globale et combiner étroitement les manœuvres diplomatique, politique et militaire qui seule peut permettre d’éradiquer l’instabilité sahélienne dont il ne faut pas sous-estimer la force des racines et la capacité de nuisance.

L’engagement inattendu en première ligne des forces françaises au Mali

Après six mois durant lesquels la situation semblait figée au Nord-Mali avec des négociations engagées sous les auspices de l’Algérie avec le MNLA et Ansar Dine, la situation militaire au Mali a connu, vendredi 11 janvier, un rebondissement surprenant.

En effet, jeudi 10 janvier, après des combats qui ont duré près de 24 heures et qui ont fait de nombreuses victimes dans les rangs de l’armée malienne, les rebelles se sont emparés de la localité de Konna, située à 60 km au Nord de la ville de Mopti, 3ème ville du pays qui, avec 120 000 habitants, est 4 fois plus peuplée que Gao, la capitale du Nord-Mali.

Cette action des rebelles marque un tournant dans la crise malienne.

Pour la première fois, la rébellion a mené une action de conquête au Sud de l’Azawad, le territoire revendiqué par le MNLA et Ansar Dine.

Par sa présence à Konna, la rébellion menace ainsi directement Mopti et son aéroport international et indirectement Bamako qui ne se trouve plus qu’à 600 km et où vivent plus de 5000 français.

Les rebelles ont visiblement été encouragés à agir par plusieurs facteurs :

- les nombreuses déclarations des responsables politiques français qui n’ ont cessé de répéter à l’envie que la France ne ferait qu’instruire et apporter un soutien logistique à l’armée malienne et aux forces de la CEDEAO et n’interviendrait pas directement dans les combats;

- les atermoiements de la CEDEAO qui n’envisageait pas d’être prête à appuyer une contre-offensive avant le troisième trimestre 2013;

- la situation de zizanie politique régnant à Bamako où les forces politiques sont incapables de réaliser une union nationale;

- l’échec des négociations menées entre Ansar Dine et les autorités de transition de Bamako.

Les rebelles ont pu ainsi penser qu’ils disposaient d’un créneau favorable pour pousser leur avantage vers le Sud pour se mettre soit dans une position de force pour reprendre la négociation, soit pour s’emparer du pouvoir à Bamako, comme l’on fait en leur temps les peuples du Nord du Tchad conduit par Hissen Habré [1], Goukouni Oueddei [2] ou Idriss Deby [3].

L’intervention aérienne de la France, guidée certainement du sol par des détachements des forces spéciales, est facilitée par le terrain : les rebelles ne peuvent, en effet, utiliser pour progresser avec leurs Toyotas vers Mopti qu’un étroit couloir entre le fleuve Niger et ses bras et le plateau Diogon. On peut donc penser que, dès les premières frappes, les rebelles ont stoppé leur progression vers le Sud et se sont camouflés dans la localité de Konna où il semble, à cette heure, que l’armée malienne ait repris pied, sans pour autant la contrôler totalement.

Parallèlement, la France a envoyé un groupement de parachutistes de la 11ème brigade pour sécuriser l’aéroport international de Mopti, situé à 8 km à l’ouest de la ville, contre la localité de Sévaré, situé sur la RN6; axe Nord-Sud conduisant à Bamako. Le contrôle de cet aéroport est stratégique pour le Mali car il permet d’y stationner les avions et hélicoptères nécessaires à l’appui renseignement et feu des troupes au sol.

Le Président de la République va désormais devoir faire le choix entre deux options militaires:

- une mission d’interdiction défensive dans laquelle nos avions n’interviendront que si les rebelles franchissent une ligne matérialisée sur le terrain, par exemple par Konna; longtemps au Tchad ce fut le parallèle de Moussoro;

- une mission de destruction dans la profondeur pour affaiblir le potentiel rebelle, comme ce fut le cas en Libye ou lors de l’intervention en Mauritanie contre les colonnes du Polisario en 1977 : tout véhicule armé circulant dans une zone de chasse définie avec précision étant alors susceptible d’être détruit.

Sur le plan diplomatique, la France doit désormais jouer serré. Un appui direct aux forces maliennes doit avoir pour contrepartie un arrêt de la zizanie politique à Bamako car sans unité politique, les militaires maliens feront de la politique au lieu de s’entrainer pour reconquérir le Nord de leur pays et la France sera entrainée dans une intervention sans fin et couteuse même si elle ne présente pas de gros risques pour nos soldats.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Gorane ou Toubou et du clan Anakaza.

Mali : le Conseil de sécurité adopte une feuille de route proche de la position algérienne [1]

« Jugeant que la situation qui règne au Mali constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales » Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté jeudi, à l’unanimité de ses 15 membres, une résolution (2085) [2] « autorisant pour une période initiale d’un an » le déploiement de la Mission internationale de soutien au Mali, sous conduite africaine (MISMA), « afin de rétablir la souveraineté malienne sur l’ensemble du territoire ».

Cette phrase est saluée comme une victoire par les autorités de transition maliennes qui semblent ne pas vouloir entendre que, pour la première fois, la résolution 2085 distingue explicitement les rebelles touaregs maliens du MNLA et de Ansar Eddine des groupes terroristes de l’AQMI et du MUJAO dans la phrase suivante : « le Conseil de sécurité exige que les groupes rebelles maliens rompent tout lien avec des organisations terroristes, en particulier avec Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et les groupes qui lui sont affiliés. »

La stratégie onusienne exprimée par la lettre du secrétaire Général est proche de la position algérienne qui avait été clairement définie [3] en novembre par le ministre algérien de l’Intérieur et des collectivités locales, Monsieur Daho Ould Kablia. Les dirigeants français semblent avoir compris que le dispositif militaire [4] envisagé n’avait aucune chance de reconquérir le Nord-Mali sans un ralliement et l’appui des mouvements touaregs maliens (MNLA et Ansar Dine ou Eddine) et cela d’autant plus que les états du Sahel qui disposent de forces composées de combattants du désert, le Tchad et la Mauritanie ne semblaient pas prêts à s’engager dans cette aventure.

Le voyage de François Hollande à Alger aura permis d’entériner une évolution de la position française que l’on voyait se dessiner ces derniers mois.

Le contenu de la lettre du secrétaire général

Elle s’articule ainsi autour de deux points fondamentaux : le processus politique et le dispositif de sécurité (formation des forces maliennes, déploiement de la MISMA sous conduite africaine, appui international, droits de l’homme, financement). Ainsi, le projet de résolution qui l’accompagne : « engage instamment les autorités maliennes à achever d’établir en tenant un dialogue politique large et ouvert un plan de route pour la transition, et à rétablir pleinement l’ordre constitutionnel et l’unité nationale, notamment en tenant dans des conditions pacifiques des élections présidentielles et législatives crédibles et sans exclusive » et « demande instamment aux autorités de transition maliennes de mettre en place rapidement un cadre de référence crédible pour les négociations avec toutes les parties se trouvant dans le nord du pays qui ont rompu tout lien avec une organisation terroriste, tout particulièrement avec AQMI et avec les groupes y affiliés, dont le MUJAO, et qui acceptent sans conditions l’unité et l’intégrité territoriale de l’État malien, dans le but de répondre aux préoccupations de longue date des populations du nord du pays ».

Sur le plan militaire

Le texte du Conseil de sécurité laisse transparaître ses doutes sur la capacité de la CEDEAO et du Mali à réaliser un dispositif militaire efficace : « l’Union africaine devra faire rapport au Conseil tous les deux mois sur le déploiement et les activités de la MISMA, y compris avant le lancement de l’offensive dans le nord du pays. Le Conseil souligne que « la planification militaire devra continuer d’être affinée avant le lancement des offensives ». Il prie le Secrétaire général de continuer d’apporter son concours à l’établissement des plans et aux préparatifs du déploiement de la MISMA; il le prie également de « confirmer à l’avance que l’offensive prévue est à sa satisfaction ».

Celui du secrétaire général est encore plus explicite car il fixe des points précis qui devront être traités dans les rapports bimestriels [5].

Les perspectives

Reste à faire le plus difficile : faire admettre aux autorités de transition maliennes que l’appui international à la reconquête de l’intégrité territoriale du Mali dépend de leur volonté et de leur capacité à trouver un accord politique avec les touaregs maliens, accord qui passera probablement par l’acceptation d’une large autonomie de l’Azewad dans le cadre de la République malienne.

L’année 2013 sera donc décisive pour l’avenir du Mali.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Cette résolution est la suite donnée par le Conseil de sécurité à la lettre datée du 13 décembre 2012, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2012/926) comportant un Texte du projet de résolution S/2012/946 et annexée à la résolution.

[2] La France à l’ONU.

[3] « Vouloir reconstituer l’unité du territoire malien par la force est une aventure qui ne pourra jamais réussir. Ce n’est pas en envoyant 3.000 ou 5.000 hommes de l’Afrique de l’Ouest pour engager une confrontation avec les habitants de ces régions du Nord du Mali de natures différentes que l’on pourra les ramener à la raison et rentrer dans les rangs pour l’unité de ce pays ». Selon le ministre, la solution est la voie pacifique : « il faut amener les gens du Nord malien notamment les touareg du MNLA et d’Ansar Eddine à négocier librement avec les autorités centrales du Mali pour aboutir à une solution qui permettra la réunification de ce pays. »

[4] Dispositif militaire analysé le 12 novembre 2012 dans un article titré : « La reconquête du Nord Mali, un échec prévisible ».

[5] « i) Progrès accompli dans le déroulement du processus politique au Mali, en particulier dans l’élaboration de la feuille de route pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel et dans les négociations entre les autorités maliennes et l’ensemble des parties dans le nord du Mali qui ont rompu tout lien avec les organisations terroristes;

ii) formation effective des unités militaires et de police, tant celles de la MISMA que celles des Forces de défense et de sécurité maliennes, sur les obligations que leur imposent le droit international humanitaire, des droits de l’homme et des réfugiés;

iii) l’état de préparation opérationnelle de la MISMA, y compris le niveau de ses effectifs, sa direction et l’équipement de ses unités, leur adaptation opérationnelle au climat et au terrain d’opérations, la capacité de réaliser des opérations armées conjointes avec un soutien logistique et un appui-feu aérien et terrestre;

iv) l’efficacité de la chaîne de commandement de la MISMA, notamment en ce qui concerne ses rapports avec les Forces de défense et de sécurité maliennes, et se déclare à nouveau disposé à surveiller ces paramètres de près avant le lancement d’offensives dans le nord du Mali ».