La guerre civile confessionnelle gagne l’Irak

Débordant de Syrie, la guerre civile confessionnelle gagne l’Irak tandis que l’activisme verbal de la diplomatie française n’a pour seul effet que de mettre en danger nos ressortissants travaillant ou voyageant dans le Sahel et au Moyen-Orient.

La situation en Syrie, où règne depuis deux ans une guerre civile confessionnelle dans un pays autre fois laïc où toutes les religions vivaient en paix, influe sur la situation sécuritaire en Irak. En effet, en mai 2013, la violence y a franchi un niveau que l’on n’avait plus connu depuis 2006 mais aujourd’hui elle ne s’exerce plus contre l’occupation américaine mais oppose les Chiites et les Sunnites.

Après plusieurs mois de manifestations et de désobéissance civile des minorités sunnites dans les gouvernorats de l’Est et du Nord de l’Irak contre la politique du gouvernement Maliki, la répression sanglante par les forces de l’ordre, le 23 avril dernier, des manifestations de la place de Hawija [1] a constitué le facteur générateur de crise qui a fait basculer les régions sunnites d’un état de protestation à celui de révolte armée.

Début mai, de petites révoltes menées par des tribus sunnites ont éclaté un peu partout dans les zones sunnites irakiennes. Des localités situées dans les gouvernorats de Salah Dine, Diyala et Mossoul ont été attaquées et sont tombées seulement en quelques heures entre leurs mains. Les tribus d’Al Anbar ont annoncé la formation d’une armée tribale pour défendre le gouvernorat à la fois des groupes armés et de l’armée irakienne.

Par contrecoup, Bagdad, où cohabitent Sunnites et Chiites, a connu une vague d’attentats, sans précèdent depuis 2006. En mai, 684 attentats ont été recensés, réalisés à l’engin explosif, à la bombe magnétique, à la voiture piégée ou par ceintures d’explosifs. Ils ont fait, selon nos sources, 341 morts et 636 blessés [2]. Comme d’habitude, les militaires, les membres des forces de l’ordre et de Sahwa [3], les parlementaires, les hommes politiques et les fonctionnaires publics étaient ciblés par ces attentats. Mais ils ont aussi visé des rassemblements ordinaires de simples citoyens irakiens dans des gares routières, des marchés de fruits et légumes ou des restaurants.

Les événements de Hawija ont mis en lumière plusieurs facteurs qui sous-tendent la situation sécuritaire actuelle en Irak :

- la fragilité des forces de l’ordre locales dans les zones de combats. Elles n’ont résisté que quelques heures dans certaines localités;

- l’émergence au grand jour de l’Organisation des Hommes de Nakshbandyia qui est une émanation armée du parti Baas interdit. Elle s’est opposée aux forces de l’ordre dans les zones de Slimane Baig, Kara Taba et Mossoul;

- les groupes armés, proches d’Al-Qaida, ont exploité l’incident de Hawija pour essayer de faire basculer l’Irak dans la guerre civile confessionnelle à l’image de la Syrie. La preuve en est les multiples attentats et attaques qui ont visé les mosquées sunnites et chiites à Bagdad et à Diyala;

- beaucoup des villes qui sont tombées entre les mains des membres des tribus sunnites se trouvent sur la bande frontalière avec le Kurdistan. Ce qui peut faire penser que les Kurdes jouent un certain rôle dans l’instabilité dans ces zones ou bien ne sont pas mécontents de montrer à Maliki que sans leur aide il sera incapable de maintenir l’ordre dans le Nord. Pour la première fois, cette situation sécuritaire a contraint le Premier Ministre à négocier sur le fond avec les Kurdes. L’accord signé entre Maliki et le Kurdistan, s’il est appliqué, apportera satisfaction à la majorité des revendications kurdes [4].

Devant ce qui se passe en Libye, en Syrie et aujourd’hui en Irak, on mesure tous les risques que fait courir aux citoyens français dans ces régions notre diplomatie qui soutient pour des raisons idéologiques tout fauteur de trouble dès lors qu’il se déclare révolutionnaire en sous-estimant la dimension confessionnelle qui sous-tend tous ces conflits à plus ou moins long terme.

En Lybie [5], où faute d’un pouvoir fort et organisé, les djihadistes de tous bords disposent d’un sanctuaire pour déstabiliser tout le Sahel. En Syrie où les laïcs et les musulmans modérés en résistance contre le pouvoir à Damas sont progressivement supplantés par des islamistes radicaux, mieux organisés, plus entrainés et plus fanatiques. Le 9 avril dernier, en Syrie, les masques sont enfin tombés. Abou Bakr Al-Baghdadi, chef de la branche irakienne d’Al-Qaida, a annoncé dans un message audio la fusion de son groupe avec le Jabhat Al-Nosra (Front du soutien), principale organisation djihadiste armée en Syrie [6]. Le nouvel ensemble s’appelle Al-Qaida en Irak et au Levant. Cette annonce intervient juste après l’appel lancé par le successeur de Ben Laden, Ayman Al-Zawahiri à l’instauration d’un régime islamique en Syrie, après la chute du régime de Bachar Al-Assad.

Au lieu de défendre comme les Allemands nos intérêts stratégiques et économiques dans l’Iran et l’Irak Chiite qui seront les puissances régionales de demain, notre diplomatie, à l’écoute de nos révolutionnaires en chaise longue, joue aujourd’hui les harkis des intérêts sunnites les plus radicaux, frères musulmans sponsorisés par le Qatar, salafistes par l’Arabie Saoudite et met en danger nos citoyens dans le Monde et demain en France.

Car en multipliant les déclarations de soutient à ces révolutionnaires qui sont aujourd’hui débordés par les groupes islamistes radicaux, François Hollande et Laurent Fabius ne satisfont aucun des camps du conflit syrien où la dimension confessionnelle, qui déchire le monde musulman depuis des siècles, devient chaque jour un facteur de plus en plus déterminant. Les uns nous reprochent de ne pas assez les aider, les autres de soutenir les terroristes. Et, au final, nous exposons tous nos expatriés et nos voyageurs à la vindicte des groupes armés radicaux qui sévissent au Sahel et au Moyen-Orient et, de plus, nous perdons des opportunités économiques immenses en Irak et en Iran.

Il est grand temps que nous arrêtions de nous conduire en donneurs de leçons au Monde entier alors que notre pays sombre un peu plus chaque jour dans la récession économique par la faute d’une classe politique de gauche qui n’a toujours pas compris que la puissance économique est plus que jamais la condition nécessaire de toute politique d’influence.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Elle a causé plus de 50 morts et d’une centaine de blessés dans la population civile de cette petite ville au Sud-Ouest de Kirkuk. A la suite de cette malheureuse affaire, Maliki a remplacé plusieurs hauts responsables des forces de l’ordre.

[2] 68% des victimes de ce mois de mai sanglant se sont produites dans la seconde moitié du mois lors de 4 journées et nuits d’attentats coordonnés à la voiture piégées et à l’engin explosif : le jeudi 16 mai, une dizaine de voitures piégées frappe Bagdad dans la soirée faisant 137 victimes; le vendredi 17 mai, 4 attentats à l’engin explosif font 42 morts et 95 blessés; le dimanche 26 mai, huit voitures piégées et des engins explosifs font 60 morts et plus de 150 blessés à Bagdad; le jeudi 30 mai, neuf voitures piégées et plusieurs engins explosifs ont causé 185 morts et blessés.

[3] Milice armée.

-

A. Élaborer une loi spéciale de dédommagement des victimes des attaques par armes chimiques d’Anfal et des fosses communes. Le gouvernement central doit consacrer à cet égard une somme adéquate pour venir en aide aux réfugiés et aux déplacés présents actuellement au Kurdistan.

-

B. Former un Haut Comité Sécuritaire pour améliorer la coopération en matière de sécurité entre les deux parties. Former une Commission d’enquête mixte pour enquêter sur la gestion de la sécurité dans les zones litigieuses, faite par les commandements des opérations, notamment par celui de Dijla.

-

C. Œuvrer en commun pour rédiger une loi de tracé de frontières administratives des gouvernorats telle qu’elle a été présentée par la présidence de la république au parlement irakien et une autre loi abrogeant les décisions du Conseil de Commandement de la Révolution de l’ancien régime telle qu’elle a été présentée par le conseil des ministres irakien.

-

D. Former une commission d’enquête mixte pour enquêter sur les problèmes de loi, de douanes, de voyage, de postes-frontières, etc. qui existent entre les deux gouvernements.

-

E. Demander au parlement irakien de bien réexaminer la loi du budget national de 2013 et de ses annexes.

-

F. Former une Commission technique mixte pour conclure un accord sur la loi Pétrole et Gaz et sur celle de partage de revenus.

[5] Où notre diplomatie soutient des dirigeants provisoires sans pouvoir et ignore ceux qui comptent car ils ont avec eux la force des armes.

[6] Le Front Al-Nostra a été fondé par des combattant d’Al-Qaida qui avaient combattu l’occupation américaine en Irak entre 2003 et 2009 et qui étaient venus soutenir la « révolution syrienne ».

L’éloge

L’amitié franco-russe aussi repose sur le sang versé en commun contre la barbarie. Visiblement nos hommes politiques n’ont plus de mémoire ou une mémoire sélective. La preuve : aucun membre du gouvernement, y compris le Ministre Délégué aux anciens combattants, n’était présent aux obsèques de Roland de la Poype, ancien de Normandie Niemen, Grand-Croix de la Légion d’Honneur, Compagnon de la Libération, Héros de l’Union Soviétique. Je recopie ici l’éloge funèbre prononcé par Max Armanet à Saint-Louis des Invalides, le 21 Mai 2013. Les Russes eux n’oublient pas. Les cœurs de l’Armée rouge avaient fait le déplacement pour chanter en sa mémoire. Je souhaite que les enseignants qui liront cet éloge le transmettent à leurs élèves.

L’éloge funèbre

Il est des hommes qui nous marquent.

Il est des hommes qui nous entraînent.

Il est des hommes qui nous illuminent.

Compagnon de la Libération, héros de l’Union soviétique, grand-croix de la Légion d’honneur, ils sont deux dans notre histoire à avoir réuni ces distinctions exceptionnelles : Roland de la Poype et Marcel Albert. Deux frères d’armes qui furent l’honneur de la France d’avoir traversé le monde, pour se retrouver aux côtés de leurs frères russes et résister à la barbarie nazie. Deux preux dont l’amitié incarnait le tissu recousu de la France. Marcel Albert, le titi métallo de Billancourt et Roland de la Poype, l’aristo lunaire d’Anjou.

C’est l’épopée du Normandie-Niémen, voulu par le Général de Gaulle, contre l’avis des alliés anglo-saxons, Groupe de chasse numéro 3, quatorze pilotes, cinquante mécanos, débarqués sur la terre russe, en novembre 1942, alors que la Bataille de Stalingrad bat son plein. De ce premier contingent, quatre pilotes revinrent vivants. Pendant trois années, cette poignée de Français libres va arpenter l’immensité russe pour témoigner de la fraternité de la France face à l’ennemi fasciste. Au final, le meilleur score de la chasse française avec 273 victoires homologuées. Quatorze d’entre elles furent le fait de Roland de la Poype aux commandes du Yak, n°24 sur lequel son mécano a peint une gueule de requin. Ils faisaient partie du 18ème régiment de la Garde, commandé par le colonel Goboulov, unité de la prestigieuse 303ème division aérienne, sous les ordres du général Zakharov. Mais le résultat de la présence du Normandie aux côtés des Russes ne se réduit pas à un score, elle refonde les bases légendaires d’une amitié entre les peuples qui dure encore.

Pour résumer cette épopée, Roland citait un exploit de pure fraternité qui, lorsqu’il l’évoquait, soixante ans après, lui nouait encore la gorge : le sacrifice de Maurice de Seynes. La tradition sur le front russe était d’emporter lors des vols de liaison, dans la soute du Yak, le mécano attitré de l’avion. L’affection qui se tissait entre le pilote français et le mécanicien russe sont des liens que seules les misères d’une pareille guerre permettent de tisser. Le 15 juillet 1943, lendemain de la fête nationale française, changement de terrain. Les quatre escadrilles décollent, les unes après les autres, du terrain de Doubrovka. Maurice de Seynes emmène Vladimir Bielozoub, coincé derrière le siège du pilote, dans la soute, sans parachute. Au bout de quelques instants, de Seynes revient, l’habitacle envahi de fumée. Aveuglé, tentative après tentative, de Seynes essaie de se poser … Vainement. Le commandement français puis russe lui ordonne d’abandonner son avion et de sauter en parachute. La vie d’un pilote expérimenté est une denrée rare et précieuse. De Seynes refuse. Sauter, c’est abandonner Bielozoub. Les camarades restés au sol entendent la respiration oppressée de leur camarade qui se mure dans le silence. Tous approuvent dans leur cœur le choix de Maurice. Ils feraient de même. Quelques instants plus tard, à l’issue d’une ultime tentative, l’avion percute le flanc d’une colline proche. Maurice de Seynes et Vladimir Bielozoub ont été enterrés côte à côte dans la terre de Doubrovka. A la fin de la cérémonie, les enfants du village sont venus déposer un bouquet tricolore de fleurs des champs sur les tombes des deux amis.

Une semaine plus tard, à l’issue des féroces combats entourant le franchissement du fleuve Niémen, Staline accordait au groupe de chasse Normandie la dignité d’accoler à son nom celui de Niémen. En Russie, le nom des deux héros et le nom de Normandie-Niémen sont toujours connus par tous les écoliers et toujours enseignés avec respect. Sans le Normandie-Niémen, sans les étoiles de Héros de l’Union soviétique accordés à quatre de ses aviateurs, sans le baiser à la russe, sur la bouche, que Staline donna à Pouyade, le commandant du désormais célèbre Neu-Neu, selon son surnom familier, à la Noël 1944, les accords signés entre la France et l’Union soviétique la même nuit ne l’auraient pas été ; la France n’aurait sans doute pas été autorisé par Staline a figuré à la table des vainqueurs de Berlin, le 8 mai 1945. L’épopée Normandie-Niémen nous enseigne qu’il n’est pas de grande politique durable sans humanité.

La France libérée, Roland de la Poype a quitté l’uniforme, pris un métier, épousé une femme, fondé une famille qu’il a profondément aimée. Entrepreneur visionnaire, il réinvente l’industrie du plastique. Il créé le berlingot Dop, dessiné par Vasarely, ce conditionnement de shampooing commode et bon marché qui révolutionne l’hygiène en France. Ses emballages plastiques de l’agroalimentaire sont les plus présents en Afrique et en Amérique latine. Maire de Champigné, membre actif de l’Aéro-Club de France, la maison des ailes françaises, plus ancienne institution aéronautique au monde et dont il reçut comme Guynemer la grande médaille d’or.

Roland touche à tout ; il invente une voiture économique, écologique, modulable, la Méhari, présente dans tous les musées de design. L’environnement pour lui est une passion avant qu’elle ne soit une mode. Il fonde le Marineland d’Antibes, afin de permettre à ses contemporains de connaître la vie des grands animaux marins. Mais, au milieu de ce parc éblouissant, il dresse un magnifique musée de la marine ainsi qu’un autre rendant hommage au débarquement de Provence d’Août 1944. On n’en finirait pas d’évoquer les projets futuristes que Roland de La Poype, jusqu’au bout, ne cessaient d’imaginer. Au final, il aura fait plusieurs fois fortune, réinvestissant à chaque fois le gain accumulé afin d’entreprendre une nouvelle aventure. La preuve par trois, en des temps où la cupidité est l’apanage des élites, que l’on peut faire fortune et enrichir la collectivité. Roland s’est éteint rempli des forces que donne l’amour en tenant la main de son épouse Marie-Noelle, de cet amour plus fort que la mort, qui continue une fois la terre quittée.

Syrie : ce danger que fait courir la diplomatie française en refusant de reconnaître, contrairement aux Américains, la vraie nature du conflit

Un accord russo-américain vise à préparer une conférence internationale sur la Syrie regroupant des émissaires du président Assad et de l’opposition. Un tournant capital.

Alors que les regards sont focalisés sur les frappes de l’aviation israélienne près de Damas, la crise syrienne vient de connaître un tournant capital avec l’accord russo-américain visant à préparer une conférence internationale sur la Syrie regroupant des émissaires du président Assad et de l’opposition.

Des considérations géopolitiques extérieures au théâtre syrien et des faits liés à l’évolution des combats sur le terrain expliquent ce changement majeur de la politique américaine au Moyen- Orient.

Les intérêts stratégiques des Etats-Unis ont profondément évolué depuis dix ans. La montée en puissance de la Chine, la crise économique et financière américaine, l’indépendance énergétique retrouvée avec le Gaz et le pétrole de schiste ont amené Obama à redéfinir ses priorités stratégiques et à faire passer le Pacifique au premier plan au détriment du Moyen-Orient de l’ère Bush et à accepter de partager le contrôle sur cette région du Monde avec la Russie.

Sur le terrain, à moins d’être aveugle comme la diplomatie française, les Américains ont compris que ce n’est pas une révolution qui endeuille la Syrie depuis deux ans mais une guerre civile confessionnelle.

Cette guerre confessionnelle syrienne dure parce que pour le président syrien, les alaouites et les minorités qui les soutiennent : chrétiens, ismaéliens, druzes, chiites, il s’agit de vaincre ou de mourir. Les alaouites sont en effet considérés par l’Islam sunnite comme des apostats (1). Cela leur a valu au XIVème siècle une fatwa du jurisconsulte salafiste Ibn Taymiyya, l’ancêtre du wahhabisme actuel, prescrivant leur persécution systématique et leur génocide. Sa fatwa n’a jamais été remise en cause et est toujours d’actualité, notamment chez les salafistes, les wahhabites et les Frères musulmans. Persécutés pendant 6 siècles, les alaouites n’ont pu prendre leur revanche qu’avec le coup d’Etat d’Hafez el-Assad, issu d’une modeste famille de la communauté, devenu chef de l’armée de l’air puis ministre de la défense. Face à la montée du fondamentalisme qui progresse à la faveur de tous les bouleversements actuels du monde arabe, son fils est soutenu par les 2,5 millions d’alaouites, les 2 millions de chrétiens de toutes obédiences, les 500 000 druzes, les chiites et les ismaéliens, instruits du sort de leurs frères d’Irak et des coptes d’Égypte.

Cette guerre civile confessionnelle dure aussi que parce que la résistance des insurgés sunnites et des frères musulmans ne peut exister que grâce à l’aide considérable des monarchies sunnites du golfe qui jouent avec le feu. Dans l’autre camp, les Russes, confrontés au fondamentalisme sunnite sur le sol, soutiennent les chiites qui sont majoritaires en Iran et en Irak où ils possèdent des intérêts et aussi en Syrie qui leur fournit un accès et une escale sur la Méditerranée pour leur marine.

Mais un événement, peu commenté en France, a modifié la vision américaine sur ce conflit. Après deux ans de guerre civile confessionnelle, les laïcs et les musulmans modérés en résistance contre le pouvoir à Damas sont progressivement supplantés par des islamistes radicaux, mieux organisés, plus entrainés et plus fanatiques. Le 9 avril dernier les masques sont enfin tombés. Abou Bakr Al- Baghdadi, chef de la branche irakienne d’Al-Qaida a annoncé dans un message audio la fusion de son groupe avec le Jabhat Al-Nosra (Front du soutien), principale organisation djihadiste armée en Syrie (2). Le nouvel ensemble s’appelle Al-Qaida en Irak et au Levant. Cette annonce intervient juste après l’appel lancé par le successeur de Ben Laden, Ayman Al-Zawahiri à l’instauration d’un régime islamique en Syrie après la chute du régime de Bachar Al-Assad.

On peut être effaré, une fois de plus, par l’incapacité de nos dirigeants à anticiper et accepter la dure réalité du terrain (3). Leur idéologie, qui magnifie la révolution et les révolutionnaires, les rend aveugles. Elle a conduit François Hollande, il y a à peine deux mois, le 14 mars dernier, en marge d’un sommet européen à Bruxelles, à souhaiter une levée rapide de l’embargo européen pour pouvoir livrer des armes aux rebelles syriens.

Si, grâce à nos armes, la Syrie devenait un sanctuaire djihadiste, la menace contre l’Europe et la France se rapprocherait dangereusement et c’est tout le pourtour méditerranéen qui s’embrasserait. La probabilité d’un attentat par missile sol-air contre nos lignes commerciales aériennes s’accroitrait dangereusement.

Tous les ingrédients extérieurs et internes à la Syrie laissent à penser que cette guerre civile confessionnelle syrienne devrait durer jusqu’à un épuisement des combattants. Devant les 70 000 morts et les 5 millions de personnes déplacées, le devoir des membres du conseil de sécurité et de la France n’est pas de soutenir un camp contre l’autre mais de s’entendre comme viennent de l’initier les Russes et les Américains pour trouver une solution de compromis acceptable par les deux parties. C’est un compromis de cet ordre qui, au Liban voisin, a permis de mettre fin à 15 ans de guerre civile et de ramener une paix précaire mais une paix quand même.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

1. Mahomet, aurait dit : « Quiconque change sa religion, tuez-le.».

2. Le Front Al-Nostra a été fondé par des combattant d’Al-Qaida qui avaient combattu l’occupation américaine en Irak entre 2003 et 2009 et qui étaient venus soutenir la « révolution syrienne ».

3. Consulter mes analyses précédentes.

Autres sources : ATLANTICO

Pourquoi les tensions entre la Chine et le Japon sont loin de se résumer à une querelle autour de quelques cailloux

Nouveau round dans les tensions entre Pékin et Tokyo en mer de Chine orientale : huit navires chinois ont approché les iles de Senkaku, revendiquées par les deux pays. Pourquoi, alors que le ton continue de monter, se bagarrer pour ces petits morceaux de terre au milieu des eaux ?

Selon les garde-côtes japonais, huit navires de surveillance maritime chinois ont pénétré lundi 22 avril à 23H00 GMT dans la zone de 12 milles (22 km) entourant les îlots Senkaku de mer de Chine orientale, revendiqués par Pékin sous le nom de Diaoyu. Ces navires étaient toujours sur zone mardi vers 08H30 GMT. C’est la première fois qu’autant de bateaux chinois pénètrent ensemble dans les eaux territoriales de cet archipel. «Nous protestons vigoureusement auprès de la Chine», a réagi le porte-parole du gouvernement nippon, Yoshihide Suga. L’ambassadeur de Chine à Tokyo a d’ailleurs été convoqué. Au parlement japonais, le Premier ministre Shinzo Abe a été interrogé sur sa réponse à un éventuel débarquement chinois. «Il serait normal que nous les repoussions par la force si d’aventure ils débarquaient», a-t-il prévenu.

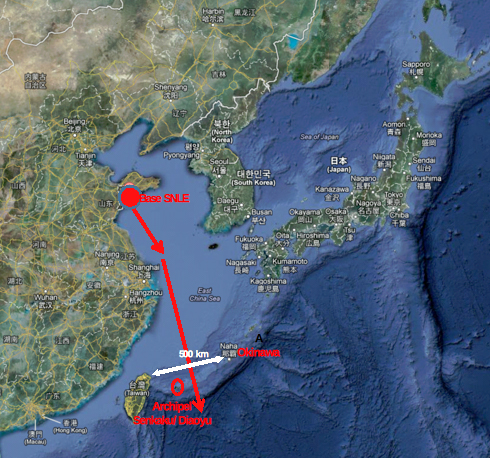

Les îles Senkaku / Diaoyu sont constituées de cinq îles inhabitées, dont la plus grande fait seulement 3,5 km2 et les autres quelques dizaines d’hectares. Ce groupe d’îles inhabitées est situé à 200 km au nord-est de Taïwan qui les réclame également ; à 400 km au Sud-Est des côtes chinoises et à 400 km au Sud-Ouest de l’île d’Okinawa (située elle-même à 600 km au Sud-Ouest du Japon).

Historiquement le Japon a annexé les Senkaku en 1895 après la première guerre sino-japonaise. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les îles ont été, avec Okinawa, placées sous administration américaine avant d’être restituées au Japon en 1972, au terme d’un accord qui ne les mentionne toutefois pas explicitement. Depuis 1971, Taïwan (territoire indépendant de fait, mais dont la Chine revendique la souveraineté) et la République populaire de Chine revendiquent leur souveraineté sur ces îles.

Ce différend territorial s’est aggravé en septembre 2012 après l’achat par le gouvernement Japonais de trois de ces cinq îles à leur propriétaire privé nippon1.

Quel est l’intérêt stratégique qui justifie une grave crise entre ces deux pays qui possèdent entre eux des intérêts économiques majeurs ?

La Chine est le premier partenaire commercial du Japon, lui-même premier fournisseur de son grand voisin.

Certes les tensions de la Chine avec ses voisins sont récurrentes et proviennent du fait que la Chine a une vision extensive pour ne pas dire impérialiste de sa zone d’exclusivité économique (ZEE). Mais les enjeux économiques de la ZEE chinoise sont plus au Sud avec les iles Spratly dont l’environnement recèle d’importantes ressources d’hydrocarbures.

Le vrai enjeu pour les Senkaku/Diaoyu est militaire. La profondeur moyenne de la Mer de Chine, inférieure à 200m, est insuffisante pour assurer l’indétectabilité des SNLE Chinois2. Ces derniers doivent gagner les eaux profondes du Pacifique pour assurer leur invulnérabilité mais ils ne peuvent le faire qu’en passant par des détroits sous-marins situés d’une part entre le Japon, Okinawa et Taïwan (1000km) et d’autre part entre Taïwan et les Philippines (400Km). Ces détroits sont entièrement surveillés par des pays amis des Etats-Unis qui les ont truffées de bouées d’écoute. D’où l’importance pour la Chine de contrôler de l’archipel Senkaku/Diaoyu ce qui lui permettrait de « nettoyer » une zone sous-marine de 200 miles de part et d’autre de ces iles, ouvrant ainsi un passage discret pour ces SNLE vers le Pacifique.

- Dès que cette décision a été communiquée, le 14 septembre 2012, six navires appartenant au ministère du Territoire et des ressources naturelles chinois se soient approchés à 22 km de l’archipel inhabité, déclenchant une première crise des relations sino-nipponnes.

- La Marine de l’armée populaire de libération disposerait de trois sous-marins nucléaires lanceurs d’engins : un premier de la classe Daqingyu (Xia en terminologie Otan) et deux de la classe Jin type 094. Ils auraient été vus sur la base navale de Jianggezhuang, située près de Qindao, siège de la flotte du Nord, ou sur la base de Xiaopingdao, près de Dalian. Ces deux bases sont situées sur la mer Jaune. Selon ce même rapport, la Chine serait aujourd’hui engagée dans la réalisation de quatre à cinq SNLE type 094, de classe Jin, appelés à être rattachés à la nouvelle base de Sanya, construite à l’extrême sud du pays, sur l’île de Haïnan. Ces SNLE, dont les premiers exemplaires seraient en cours d’admission au service actif, seront dotés de 12 missiles balistiques Julang-2.

Autres sources : ATLANTICO

La France a-t-elle accompli sa mission au Mali ?

François Hollande a déclaré vendredi dernier que la France retirerait ses troupes au Mali « en fonction de la situation du pays », restant évasif sur les échéances, le temps que les troupes africaines de la Mission internationale de soutien au Mali prennent le relais.

Atlantico : François Hollande a déclaré ce vendredi, que le retrait des troupes françaises au Mali se fera en fonction de la situation du pays, où le terrorisme ne doit pas revenir. Trois mois après le début de l’intervention au Mali (11 janvier dernier), peut-on considérer que la France a accompli sa mission ? (sur le plan de la lutte contre le terrorisme, sur le plan de la reconstruction du pays…)

Jean-Bernard Pinatel : Quel était la mission de la France ? Il n’y a jamais eu autre mission de la France que celle très évolutive que le chef de l’État s’est donnée à lui-même et à nos forces armées. En effet, il n’y a jamais eu aucune mission donnée explicitement à la France au Mali par la communauté internationale. La résolution de l’ONU 2085 autorise le déploiement pour un an d’une mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (Misma). La seule référence implicite à la France est qu’il est admis que l’Union européenne participe à ce processus. Plus anecdotiques mais inadaptées à la situation étaient les conditions à remplir par la Misma « avant le lancement de l’offensive dans le nord du pays ». A partir du moment où on se définit soi-même et de façon évolutive sa mission comment ne pourrait-elle pas être remplie ?

Rappelons les faits. La résolution 2085, prise le 20 décembre 2012, alors que depuis six mois la situation semblait figée au Nord Mali s’est trouvée complètement dépassée par la réalité du terrain. En effet, le 10 janvier, après des combats qui ont duré près de 24 heures et qui ont fait de nombreuses victimes dans les rangs de l’armée malienne, les rebelles se sont emparés de la localité de Kona située à 60km au Nord de la ville de Mopti, 3e ville du pays, qui, avec 120 000 habitants, est quatre fois plus peuplée que Gao, la capitale du Nord Mali. Par sa présence à Kona, la rébellion menaçait ainsi directement Mopti et son aéroport international et indirectement Bamako qui ne se trouvait plus qu’à 600km de route et où vivent plus de 5000 français. Cette action des rebelles a marqué un tournant dans la crise malienne. Pour la première fois la rébellion engageait une action de conquête au sud de l’Azawad, le territoire revendiqué par le MNLA et Ansar Dine.

Le 11 janvier lors de ses vœux au corps diplomatique le chef de l’État déclarait. « Nous sommes face à une agression caractérisée. La France répondra à la demande des autorités maliennes. Elle sera prête à arrêter l’offensive des terroristes si elle venait à se poursuivre Elle le fera strictement dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité. »

Quinze jours plus tard, Gao le 24 et Tombouctou le 27 sont libérés sans que dans aucune déclaration le chef de l’État n’ait souligné ce passage d’une mission défensive à cette mission offensive. Bien plus, le 2 février à Tombouctou le chef de l’État déclarait : « le combat n’est pas terminé, nous serons aux cotés des Maliens plus au nord. »

Le 21 mars au dîner du CRIF le président de la République déclarait que la souveraineté serait rétablie sur « la quasi-totalité » du territoire malien dans « quelques jours ». « Notre intervention a permis d’obtenir en deux mois des résultats importants : l’offensive des groupes terroristes a été arrêtée (et) les villes reconquises », a-t-il souligné.

On peut donc clairement affirmer que ce sont les succès de nos forces sur le terrain, qui ont fait évoluer au jour le jour la vision du chef de l’Etat sur les objectifs militaires de l’intervention française d’autant plus que l’opinion publique y était favorable et que l’Union européenne et les États-Unis soutenaient l’engagement de la France au Sahel.

Les capacités des troupes de la Misma ainsi que celles de l’armée malienne, sont mises en doute pour prendre la suite de l’armée française. Qu’en est- il ? Quel sera le travail des militaires qui vont rester sur place ?

Les frappes aériennes et le ratissage conduits par les forces françaises et tchadiennes dans le massif des Ifoghas ont détruit la logistique et ont amenuisé considérablement le potentiel militaire des groupes terroristes, en particulier celui d’Ansar Dine, qui avait fait de ce massif sa base stratégique au Mali. Cela n’a pas, pour autant, éradiqué le potentiel militaire d’AQMI et du Mujao au Sahel. Même affaibli, AQMI dispose d’autres bases comme probablement dans le massif de l’Aïr à l’ouest d’Arlit qui est encore plus impénétrable que les Ifoghas et qui est la route traditionnelle vers le Nord Tchad et le Sud Libye.

Sachant que la France laissera au Mali une force d’intervention substantielle, environ 1000 hommes, il est probable qu’AQMI voudra nous porter des coups ailleurs et je pense au Niger, à Arlit dont dépend une grande partie de notre approvisionnement en uranium. Quant au Mujao, il dispose encore de forces en Mauritanie, près de la frontière malienne, d’où sont originaires ses chefs, région à partir de laquelle il peut conduire des actions « »coup de poing » contre les villes de la boucle du Niger et en particulier les aérodromes qui sont cruciaux durant la saison des pluies (mars à octobre).

Les forces françaises auront donc une mission de forces d’intervention en appui des forces de la MISMA dont le rôle pour leur grande majorité sera davantage d’occuper le terrain, de défendre les villes que de mener des opérations offensives pour détruire les cellules terroristes encore présentes dans le pays.

De façon hypothétique, quels seraient les éléments qui forceraient la France à prolonger son intervention au Mali ?

La stabilisation à moyen terme du Mali ne peut venir que de la capacité des nouvelles autorités politiques maliennes qui sortiront des urnes à maintenir les militaires hors du champ politique et à mener avec succès une négociation avec les Touaregs et les Arabes du Nord Mali.

C’est le rôle dans l’ombre que devra jouer notre nouvel ambassadeur Gilles Huberson, rôle particulièrement délicat pour ne pas être accusé de néocolonialisme mais crucial si la France ne veut pas être conduite à maintenir en permanence des forces dans ce pays.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

Autres sources : ATLANTICO

Aqmi revendique l’exécution d’un otage français : pourquoi cela n’impactera pas les opérations en cours au Mali

Aqmi affirme avoir exécuté le géopolitologue Philippe Verdon, capturé au Sahel en novembre 2011. Que cette information soit confirmée ou non, elle pose la question du sort des otages français retenus par les djihadistes alors que l’intervention au Nord-Mali se poursuit.

Atlantico : Aqmi a annoncé dans la nuit via un communiqué qu’un des otages français avait été tué récemment en représailles de l’intervention au Mali. L’exécution, si elle est avérée, peut-elle impacter la suite des opérations en cours ?

Jean-Bernard Pinatel : Il ne faut pas commencer à brasser du vent à partir d’une information qui n’est pas vérifiée.

Sur un plan plus général, la présence d’otages ne peut impacter en rien la stratégie opérationnelle de l’Armée française et la conduite des opérations. Je note d’ailleurs que malgré un ratissage systématique du massif des Ifoghas, aucune présence d’otage n’a été signalée.

Pourquoi ? Parce que les otages sont un bien trop précieux pour tous les laisser dans la zone de combat. Ils ont été probablement évacués, en tout ou partie, vers le Nord Niger. En effet, à partir du moment où les Algériens ont bouclé la frontière Nord, le massif de l’Aïr à l’Ouest d’Arlit peut être une bonne zone refuge. Il est encore plus impénétrable que les Ifoghas et culmine avec le mont Bagzane à plus de 2000 mètres d’altitude et c’est la route traditionnelle des chameliers vers le Nord Tchad ou le Sud Libye et à terme l’Egypte et le Moyen-Orient.

A terme, cette exécution représenterait-elle plutôt un mauvais calcul pour les djihadistes ?

Il ne faut pas voir AQMI composé uniquement de « jusqueboutistes ». Certes il y a nombre de fanatiques religieux dans ses rangs mais aussi des spécialistes des enlèvements et des négociations pour les libérer comme Mokhtar Belmokhtar, des trafiquants. Plus AQMI est affaibli, plus les « jusqueboutistes » sont obligés de tenir compte des intérêts et des opinions des autres.

En 1977 la France intervient en Mauritanie contre le Polisario qui détient 8 otages français enlevés à la mine de fer de Zouerate en Mai et en Octobre 1977. En moins de trois mois les Jaguars de l’armée de l’Air française guidés par les Breguet Atlantic de la Marine causent des pertes énormes aux colonnes du Polisario qui s’attaquaient au chemin de fer transportant le minerai de Zouerate à Nouadhibou. Le Président Boumediene [1], qui voit sa stratégie saharienne mise à mal par l’intervention française, les fait conduire de Tindouf où ils sont détenus à Alger et les libère à Noël 1977.

Un scénario de ce type peut-il se reproduire ?

Rien n’est impossible dans ce Sahel où les influences les plus diverses s’entrecroisent. Il suffirait qu’un des sponsors d’AQMI décide de jouer le même rôle de libérateur…

Peut-on dire que cette annonce révèle une certaine fébrilité d’AQMI au Sahel ?

Rien ne dit aujourd’hui que cette information soit vraie. Et même si un otage venait à décéder rien ne dit que c’est parce qu’il a été exécuté.

Source : ATLANTICO

[1] Il fut le deuxième président de la République algérienne démocratique et populaire du 19 juin 1965 au 27 décembre 1978.

L’intervention au Mali révèle l’efficacité de l’école française de la guerre non-conventionnelle

L’intervention au Mali, saluée par plusieurs responsables occidentaux, a révélé la relative capacité de l’armée française à faire face à des adversaires très mobiles et dispersés. L’opération Serval pourrait ainsi devenir un cas d’école dans les stratégies de contre-guérilla…

Atlantico : La stratégie opérationnelle employée par Paris au Mali peut-elle faire école pour les autres armées occidentales ?

Jean-Bernard Pinatel : L’Armée française a, en effet, beaucoup amélioré sa stratégie opérationnelle dans la décennie 2000-2010, en réussissant l’amalgame de ses valeurs opérationnelles traditionnelles et des apports technologiques, ainsi que des capacités d’intégration et de coordination opérationnelle de l’armée américaine.

Les parachutistes et les forces spéciales françaises ont su conserver intactes les valeurs qui ont fait la réputation mondiale des soldats de Bigeard en Algérie et qu’il définissait lui-même par : « soyez souples, félins et manœuvriers ». Qualités auxquelles il faut ajouter la rusticité : c’est-à-dire la capacité de durer sur le terrain en utilisant les ressources locales et sans un appui logistique sophistiqué.

A Kolwezi, c’est la première vague française du 2ème régiment étranger de parachutistes [1] commandé par le Colonel Erulin, composée de 405 hommes qui libèrent les 2 800 ressortissants français et étrangers pris en otages. Les Américains nous avaient adressé leur évaluation des moyens nécessaires pour mener cette opération : c’était une brigade de 5 000 hommes et dans ces 5 000 hommes il y en aurait eu, comme toujours chez eux, 4500 hommes en soutien et en appui logistique pour seulement 500 combattants [2].

Le Général Beaufre, un des grands analystes stratégiques français, affirmait que ce qui nous différenciait des Américains c’est que chez nous « la tactique commande les opérations ». La fameuse phrase lancée par le Général de Gaulle : «l’intendance suivra», l’illustre parfaitement. Dans la tradition américaine, c’est « la logistique qui commande les opérations ». Ce que l’expérience d’Afghanistan a apporté aux forces françaises, c’est cette capacité d’intégration totale du renseignement et de la conduite des opérations de toutes les forces armées : avions, hélicoptères, forces spéciales, forces classiques et l’apport de technologies de rupture comme les drones. La grande réussite de la France au Mali ou en Libye provient du fait que nos officiers ont conservé cet esprit manœuvrier, de prise de risque, qui est très étranger à la culture américaine, même si les guerres asymétriques d’Irak et d’Afghanistan les ont amenés à oublier quelque peu leur ambition de mener la guerre « de loin et avec zéro mort » qu’illustre parfaitement la guerre des drones.

Les tactiques de contre-insurrection employées par la France durant la bataille d’Alger sont encore enseignées à West Point, prestigieuse école militaire américaine. Comment s’explique notre habilité à faire face à ce type de conflits ?

La France, du fait de son empire colonial et des guerres de décolonisation qu’elle a conduites de 1945 à 1962, est la seule nation à avoir été confrontée à 17 ans de guerre asymétrique. Nos officiers ont ainsi accumulé une expérience inestimable qui a été théorisée au sein de nos écoles de guerre. Quand ils ont été confrontés, après 1966, à la guerre du Vietnam, les Américains ont essayé de s’en inspirer sans réussir à l’intégrer réellement dans leur stratégie opérationnelle, tant leur culture militaire y est étrangère.

Par ailleurs, la coopération assez équilibrée avec les forces du Tchad et de la CEDEAO peut-elle devenir un modèle porteur pour ce genre de théâtres d’opérations ?

Attention de ne pas confondre l’image que nous voulons donner pour des raisons politiques et la réalité militaire sur le terrain. Car, en dehors des forces tchadiennes (le Tchad n’appartenant pas à la CEDEAO), je doute de l’apport opérationnel des forces de la CEDEAO si elles ne sont pas appuyées au plus près, (j’ai presque envie d’écrire encadrées) par les forces françaises. La présence des forces du Nigéria entraînant, en plus, un risque d’exactions auprès des populations locales qu’il ne faut pas sous-estimer. Il est de toutes les façons trop tôt pour en faire un modèle.

Propos recueillis par Théophile Sourdille pour ATLANTICO

[1] En sautant à 250m d’altitude sur l’ancien hippodrome.

[2] Au Mali, deux sauts opérationnels furent exécutés : le premier à Tombouctou par la 2ème compagnie du 2ème REP. Le second, à Tessalit, par un détachement du 17ème RGP. Depuis 50 ans, seule la France a réalisé des sauts opérationnels. Deux autres sauts de dissuasion-diversion furent réalisés par les Français en Bosnie et par les Américains en Afghanistan.

Mali : que peut-on montrer de la guerre ?

De la pénurie d’images du Mali à la mise en garde d’Envoyé spécial par le CSA : que peut-on montrer de la guerre ?

Propos recueillis par Ann-Laure Bourgeois

Le patron de l’information de France Télévisions, Thierry Thuillier, a protesté contre la mise en garde du CSA à la suite de la diffusion, le 7 février, du magazine Envoyé spécial consacré aux exactions commises au Mali et s’est demandé « qui décide de ce qu’on peut montrer d’une guerre ».

Atlantico : Au Mali, certains journalistes se plaignent de voir leur accès restreint à certains endroits, comme sur les bases aériennes. Selon Laurent Gervereau interrogé par Le Monde, « cette mise à distance des médias existe depuis la guerre du Golfe pour des raisons de propagande ». A quoi peut servir de montrer les images du front ? Existe-t-il une réelle nécessité de les diffuser ?

Jean-Marie Charon : Prétendre que le contrôle de l’information et tout particulièrement des images par les armées serait un phénomène récent est faire preuve d’une sérieuse cécité historique. Depuis que la presse existe les militaires redoutent la transparence, et tout particulièrement les français qui ont en mémoire la défaite de Sedan durant la guerre de 70, où l’armée prussienne aurait été aidée par les informations fournies par la presse française. Cette même armée française sera la dernière à accepter la présence de journalistes dans les tranchées lors de la 1ère guerre mondiale en 1917 !

Plus récemment, l’armée américaine reste convaincue d’avoir perdu la guerre du Vietnam à cause des médias, singulièrement de la télévision. Elle refusera la présence de tout journaliste lors de l’intervention à la Grenade, tout comme les britanniques cantonneront les journalistes sur un bateau à distance lors de la guerre des Malouines. En fait, la guerre du Golfe, puis celle d’Irak marqueront un infléchissement visant à accepter la présence des journalistes, mais « embedded », embarqués. Sinon, il faut se souvenir du tir sur l’hôtel Palestine, à Bagdad, où se trouvait précisément les journalistes de médias ayant refusé ce mode de traitement des combats.

Pourquoi cette frilosité des armées, y compris dans les pays démocratiques, à l’égard d’une transparence dans le traitement des combats ? Les arguments restent toujours les mêmes. Au premier rang de ceux-ci figure l’obligation de protéger ses propres troupes en ne révélant rien qui puisse aider l’adversaire.

En second lieu, il s’agit également de maintenir le moral de l’opinion dans le pays, y compris parmi les proches, les familles des combattants, qui seraient traumatisés par les images de soldats tués, mutilés, etc. En troisième lieu il y aussi la ressource de pouvoir y compris intoxiquer l’adversaire, comme en 1991 où des images d’entrainement au débarquement étaient sensées tromper Saddam Hussein alors que l’offensive effective allait être terrestre et aucunement maritime. Il ne faut pas non plus sous-estimer la bonne vieille propagande visant à motiver l’opinion, doper le moral de l’arrière disait-on jadis.

Alain Marsaud : La guerre est une réalité colportée par l’ensemble des médias radio, télé et autres. Nos compatriotes ont connaissance de l’engagement de nos forces armées en tel ou tel points des territoires. On peut imaginer à revenir à la situation de la 1ère guerre mondiale où les Etats-majors mentaient y compris au Gouvernement, l’autorité militaire s’appropriant le droit de transformer la vérité à l’égard des citoyens permettant ainsi toute manipulation. On assistait donc, en temps de guerre, à un transfert de pouvoir de l’autorité politique au profit de l’autorité militaire. La question qui se pose donc : « doit-on tout dire pour échapper au mensonge » ?

A un moment où les jeux vidéo sont d’une extrême cruauté donnant à nos enfants la capacité d’être eux-mêmes acteurs des pires excès, certains prétendent vouloir nous priver du droit à l’image. Notre société devrait être responsable de tout le déroulement des événements du monde en matière économique, sociale, politique mais devrait s’imposer un bandeau lorsqu’il s’agit d’acte de guerre.

Cela est peut-être et même vraisemblablement un recul de la démocratie. Par le vote et le suffrage universel, le peuple s’engage sur les moyens de fonctionnement des institutions militaires d’une part, mais aussi de leur engagement. Allons jusqu’au bout, il doit savoir que les budgets, et notamment de la défense, entraînent violence, horreur, meurtre planifié… C’est vrai que cela est difficile après, de vendre des images balnéaires du « club méditerranée » dans ces régions.

Jean-Bernard Pinatel : Oui, montrer les images de la guerre est une nécessité absolue car en démocratie, il n’est de légitimité que reconnue par l’opinion publique. Lorsque je dirigeais de 1985 à 1989 le SIRPA et aujourd’hui DICOD, j’ai toujours défendu que nous ne pourrions gagner « la guerre sur le terrain » que si nous gagnions aussi la « guerre des images ». Car, dans la guerre asymétrique à laquelle nous sommes confrontés, nos adversaires sont des spécialistes de la manipulation de l’opinion. Cette politique a été soutenue par 4 ministres successifs Charles Hernu, Paul Quilès, André Giraud et Jean-Pierre Chevènement parfois même contre la hiérarchie militaire.

Qui doit en décider ? Sur quel(s) élément(s) doivent se baser le choix de montrer des images, ou non ?

Jean-Marie Charon : Journalistes, militaires et pouvoirs politiques ne sauraient avoir la même approche de la question de ce qui peut être montré et il y aura toujours débat et tension sur le sujet. Le principe en démocratie serait que cette décision revienne en dernier ressort aux hiérarchies rédactionnelles, à qui il revient de peser ce qui est supportable du point de vue de l’éthique, de la sensibilité du public et de ce qui doit malgré tout être dit ou montré pour ne pas laisser s’imposer une représentation faussée de la réalité, y compris avec des considérations propagandistes de la part des autorités.

Alain Marsaud : A l’exemple de ce que l’on a vu en Algérie, à la suite de la prise d’otages où les images montrées en boucle par nos médias consistées à regarder des alignements de chars d’assauts couverts de bâches. J’aurais préféré que CNN soit sur les lieux, quitte à interviewer quelques djihadistes en mal d’exhibitions. Il appartient aux médias de se débrouiller pour être en pointe sans solliciter les autorisations, mais cela a donné parfois l’occasion à ceux-ci de transformer la vérité dans le but d’orienter l’opinion publique. Je préfère les images de CNN ou de BBC NEWS à celles des autorités Moyen-orientales ou Maghrébines.

Jean-Bernard Pinatel : Il faut permettre à des journalistes d’accompagner nos forces à la seule condition qu’ils ne mettent pas en danger nos soldats par leurs reportages et donc qu’ils respectent certains embargos. Par exemple pour l’Armée de l’Air, ils ne doivent pas rendre compte du décollage de nos avions pour une mission de bombardement jusqu’à ce que ces derniers soient rentrés sain et sauf à leur base. Il ne faut pas non plus montrer l’ensemble de notre dispositif à un endroit précis ou ne pas faire des zooms sur les antennes de nos moyens de détection électroniques, etc.

C’est pour cela qu’il faut des journalistes accrédités Défense, c’est-à-dire des journalistes spécialisés ayant acquis une formation de base sur les questions militaires, pour qu’ils soient en mesure de réaliser eux-mêmes cette autolimitation nécessaire à la sécurité de nos forces. C’est la seule contrainte que doivent accepter les rédacteurs-en-chef : avoir dans leur rédaction suffisamment de journalistes accrédités s’ils veulent être autorisés à couvrir les opérations militaires. »

Le nouveau visage de la guerre, qui s’exerce à travers des prises d’otages, les opérations par les services de renseignement,… oblige-t-il à restreindre la diffusion de certaines informations, comme on aurait pu le faire pour l’otage Denis Allex, dont le corps exhibé à la télévision s’est révélé ne pas être le sien ?

Jean-Marie Charon : Le terrorisme s’est toujours nourri de son accès aux médias. Il n’a pas d’efficacité militaire dans l’absolu, ses capacités offensives étant toujours limitées sur le plan militaire. L’impact des actes terroristes est totalement proportionnel à la capacité à impressionner l’opinion. D’où la tentation des autorités à contrôler, voire empêcher de montrer. Ce qui devient un leurre face à la circulation des images sur les réseaux.

Alain Marsaud : La mort en direct, cela existe et doit peut-être être montré pour responsabiliser ceux qui le décident. Il n’est pas nécessaire pour autant de montrer les visages et de faire partager la souffrance.

Jean-Bernard Pinatel : La prise d’otage n’a rien avoir avec la guerre. En guerre on fait des prisonniers et c’est régit par la convention de Genève.

Le règne de l’Internet dans le monde des médias change-t-il la donne ? Pousse-t-il les pouvoirs publics à davantage de vigilance ?

Jean-Marie Charon : Internet modifie complètement la donne en matière d’information de guerre ou de situation de crise aigües, comme l’ont montré les révolutions arabes ou encore la guerre civile syrienne. Il est vain désormais de prétendre cacher les morts, les destructions, les actions de violence, puisque celles-ci circulent sur les réseaux sociaux, soit parce que l’un des protagonistes au conflit le souhaite, soit parce qu’un simple témoin entend faire savoir l’horreur d’une situation. C’est toute la relation des armées face aux médias qui se repense au travers de cet état de fait inusité.

Alain Marsaud : La photographie par Smartphone permet à chacun de se transformer en titulaire du prix Pulitzer. Il n’existe plus de sanctuaire à l’abri d’une transmission, il faut s’y faire, quoi qu’il en soit on n’y peut rien même si tel ou tel pouvoir peut en rêver. Même chez la Syrie d’Assad, les photos sont volées et transmises, peut-être seront-elles un jour en provenance des salles de tortures.

Jean-Bernard Pinatel : Oui car toute information ou message est capté immédiatement et mondialement y compris par l’adversaire. Les militaires ont l’habitude de tourner 7 fois leur langue dans la bouche avant de parler. C’est aux hommes politiques de faire preuve de vigilance et de ne pas faire des déclarations contraires aux buts politiques, stratégiques ou militaires qu’ils poursuivent. Ainsi lorsque le 9 octobre 2012 à l’ONU, François Hollande déclare que le soutien de la France au Mali sera « logistique », « politique » et « matériel », il envoie le message implicite aux rebelles et aux djihadistes: vous pouvez attaquer le Sud Mali, vous ne risquez pas une intervention militaire de la France.

Entre la méthode algérienne qui consiste à ne laisser filtrer aucune information, et la transparence totale, où faut-il placer le curseur ?

Jean-Marie Charon : Il n’y a pas dans l’absolu de principe simple quant à la transparence ou au filtrage des images. Une chose est certaine la « méthode algérienne », et de beaucoup d’autres pays de par le monde, ne saurait convenir à la démocratie.

Alain Marsaud : C’est un problème de souveraineté, certains pays ont choisis l’opacité la plus totale d’autres l’ouverture à l’extrême. En général, les premières appartiennent à la catégorie des dictatures, les secondes sont parfois des démocraties imprudentes, cela relève du choix des gouvernements d’une part mais aussi de la capacité des voleurs d’images d’autre part. Voilà où est le curseur.

Source : Atlantico

Opération Serval : les forces françaises et tchadiennes s’emparent de Tessalit

Dans la nuit du 07 au 08 février 2013, une opération aéroterrestre a été menée dans la zone de Tessalit, au nord du Mali

Des éléments français des forces spéciales ont été parachutés sur l’aéroport de Tessalit afin de sécuriser la piste. Un poser d’assaut est venu renforcer les premiers éléments qui se sont infiltrés en vue de sécuriser l’aéroport. Les renforts d’une cinquantaine de soldats du 1er RCP, initialement basés sur Kidal, ont été acheminés par l’escadron de transport des forces spéciales afin de renforcer ce dispositif et de permettre aux forces spéciales de lancer des patrouilles en vue de s’assurer du contrôle de la ville.

Parallèlement, le SGTIA blindé du 1er RIMA, a réalisé un raid blindé de plus de 500 kilomètres à partir de Gao afin de rejoindre dans la matinée du 08 les éléments français dans la zone de Tessalit. De leurs côtés, les éléments des forces armées tchadiennes sont partis de Kidal dans la journée du 07 février afin de rallier ce dispositif. Sur la vidéo on remarquera deux canons Caesar déployés sur zone.

Cette opération, menée en toute discrétion a été exécutée avec l’appui d’hélicoptères et d’appareils de l’armée de l’air qui ont réalisé pour cette seule nuit plus d’une trentaine de sorties dont une douzaine dédiée aux frappes afin de sécuriser la zone.

Source : EMA

Droits : Ministère de la Défense

Le coût de la guerre au Mali

D’abord une remarque : il est préférable de parler de « surcoût ». En effet, même en dehors de tout engagement, les forces armées existent, les militaires sont payés, s’entrainent, les matériels sont entretenus.

Néanmoins, une opération extérieure entraine des surcouts. Dans la guerre au Mali, les militaires qui n’étaient pas pré-positionnés en Afrique coûteront plus cher (soldes Opex). Mais les dépenses les plus importantes sont liées au coût de transport des hommes et des matériels et des munitions aériennes. Il a fallu d’urgence louer des avions de transport. De plus, les munitions aériennes coutent très cher. L’armée de l’air utilise des bombes américaines GU12 guidées par laser qui valent à l’unité environ 10 000 dollars; le missile AASM de Sagem, dont la précision est métrique, coûte environ 350 000€. Il est utilisé quand on doit tirer à proximité de civils, notamment en ville, pour limiter les risques collatéraux.

Le surcout fourni par le ministre de la Défense est de 2,7 millions d’euros par jour, en moyenne. On peut donc penser que SERVAL a entraîné un surcoût après un mois d’opérations de 80 millions d’euros. Il faut toutefois souligner que ce montant ne comprend pas l’usure supplémentaire induite sur les matériels qui devra être prise en compte dans la révision de la programmation militaire. Cela devrait se traduire logiquement par l’accélération du remplacement de certains matériels et donc des dépenses d’équipement supplémentaires.

Ce coût est-il supportable dans le cadre du budget actuel ?

Le budget 2013 a prévu une provision de 630 millions d’euros pour les opérations extérieures. Une partie de ce budget est déjà hypothéquée par les forces qui sont encore déployées en Afghanistan. Il est clair que si notre intervention au Mali se prolongeait au-delà de mars avec le même volume de force, cette enveloppe demanderait à être abondée lors du collectif budgétaire d’octobre ou accélérer encore plus le retrait de nos troupes du théâtre afghan.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

Autres sources : Économie Matin