Le rapport Védrine : un état des lieux complet et objectif des relations de la France avec l’OTAN [1]

Hubert Védrine a le mérite de poser les bonnes questions sur certaines dérives de la stratégie militaire de l’Alliance contraire aux intérêts de la France et de l’Europe. Ses recommandations sont claires pour les maîtriser, mais parfois exprimées dans une forme trop diplomatique pour alerter un public non averti.

Après un historique exhaustif des relations de la France avec l’OTAN (pages 1 à 6), Hubert Védrine s’attache à évaluer le bénéfice (pages 6 à 10) que la France a tiré de son retour, décidé par Nicolas Sarkozy, dans le commandement militaire intégré [2]; décision qui avait été critiquée par l’opposition de l’époque (gauche et vert). Cette analyse, dont il souligne qu’elle est réalisée avec un faible recul (3 ans), porte sur l’influence de la France dans l’OTAN (postes, opérations, stratégie et intérêts industriels), sur l’effet sur l’Europe et sur l’image diplomatique de la France.

Ce retour pour Hubert Védrine a permis de franciser les structures de l’OTAN puisque la participation française est passée de 242 à 925 personnels militaires et l’octroi de postes importants dont notamment un des deux commandements « suprêmes » auprès du secrétaire général : le poste de Commandant Suprême Allié de la Transformation (SACT : Supreme Allied Commander Transformation) [3].

Il souligne le bénéfice, le plus tangible de ce retour, sur la réforme de l’OTAN : « La France a joué un rôle moteur depuis 2009 pour hiérarchiser les priorités, refondre les procédures, ramener le nombre des agences de 14 à 3 (en en espérant une économie de 20%), réduire la structure de commandement (réduction des personnels de -35% en 2013) diminuer de 11 à 7 les états-majors et donc faire faire des économies, et préparer un déménagement vers le nouveau siège en 2016 ».

En revanche, l’influence sur la stratégie lui semble, à juste titre, plus mitigée. Malgré le succès obtenu en novembre 2010, au sommet de Lisbonne, contre l’avis de l’Allemagne et avec l’appui américain pour qu’il soit : « réaffirmé que la stratégie de l’Alliance reste fondée sur la dissuasion nucléaire » la France a « accepté que l’OTAN décide de se doter d’une capacité de défense des territoires et des populations contre les missiles balistiques, sur la base d’une extension du programme de défense de théâtre (ALTBMD : Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence) ».

Hubert Védrine souligne que cette décision a été validée par François Hollande au sommet de Chicago avec des réserves : « les principes auxquels la France reste attachée en matière de défense antimissile balistique : le caractère complémentaire, et non substituable, de la défense antimissile à la dissuasion nucléaire; l’adaptation du système à la menace; le contrôle politique par les Alliés; la maîtrise des coûts; la nécessité de préserver la BITDE (base industrielle et technologique de défense européenne); et, enfin, la coopération avec la Russie ».

Dans cette partie du rapport transparaissent les doutes d’Hubert Védrine sur la prise en compte effective des réserves de la France par ses partenaires et en particulier par les États-Unis [4].

Pour les exprimer, il pose et s’attache à répondre à 5 questions (page 7) :

- « Jusqu’à quel stade de développement la défense antimissile restera-t-elle complémentaire de la dissuasion; à partir de quand sape-t-elle sa crédibilité?

- Face aux investissements gigantesques de l’industrie américaine (près de 10 milliards de dollars par an ces dix dernières années), quelle sera la part réservée à l’industrie européenne dans la fabrication des éléments de ce début de système défensif ?

- Une position européenne homogène est-elle possible sur la stratégie et sur leurs intérêts industriels ?

- Présenté maintenant comme destiné à contrer une menace balistique iranienne, quelle sera la justification de ce système si ce risque était maîtrisé ?

- La déclaration de Chicago (paragraphe 62) : « La défense antimissile de l’OTAN n’est pas dirigée contre la Russie et elle ne portera pas atteinte aux capacités de dissuasion stratégique russes » est-elle crédible ? ».

Ces 5 questions comportent en elles leur réponse : c’est une erreur stratégique majeure d’accepter le déploiement d’un système antimissile balistique en Europe. Hubert Védrine ne l’affirme pas en ces termes mais ses réponses y conduisent immanquablement. Je considère, pour ma part, que le but stratégique de ce programme est d’éviter la réalisation de l’ensemble européen allant de l’Atlantique à l’Oural que souhaitait le général de Gaulle [5].

Hubert Védrine, de son coté, est en particulier très clair sur son impact sur nos relations avec la Russie : « Elle n’est pas convaincante, en tout cas aux yeux des Russes, qui considèrent sincèrement ou pas, ou pour prendre un gage, que l’aboutissement de ce programme (les phases 3 et 4 de l’EPAA) correspondrait à une rupture des équilibres stratégiques. Qu’on l’approuve ou non, cette politique obère la politique russe de l’Alliance, comme de chacun des Alliés. La politique française (et d’autres pays) envers la Russie ne devrait pas découler d‘une sorte d’engrenage contraint, mais être définie en tant que telle ».

Il conclut son analyse par un jugement auquel j’adhère totalement : « Même revenue dans l’OTAN, la France n’a donc guère pu que préserver jusqu’ici, dans les textes, la dissuasion nucléaire sans influencer, ralentir ou modifier un projet majeur du complexe militaire industriel américain depuis les années Reagan (et, déjà en partie, installé au Japon, en Israël et dans le Golfe), et qui comporte un potentiel de bouleversement stratégique. ».

La deuxième partie de son rapport est consacré à faire l’état des lieux très complet et précis de l’Alliance, de l’OTAN et de l’Europe de la défense. Autant Hubert Védrine souligne la vitalité et le dynamisme de l’Alliance (pages 10 à 12), autant il constate les avancées limitées et fragiles, les espérances déçues de l’Europe de la défense malgré 25 ans d’efforts (pages 13 à 19) ce qui n’étonnera aucun analyste des questions diplomatiques et de défense.

La troisième partie est consacrée aux recommandations (pages 19 à 24). Elles sont sans surprise dans la ligne de son analyse et expriment fortement le volontarisme intact d’Hubert Védrine qui souhaite que la France ne subisse pas sans réagir, comme beaucoup de ses partenaires européens, les dérives initiées par les États-Unis et conformes à leurs intérêts stratégiques. Il souhaite que la France soit la vigie et le garant des intérêts de l’Europe dans l’Alliance et dans son organisation militaire.

Il exprime cette conviction par trois mots forts qui constituent une des parties importantes de son rapport : « Vigilance, exigence, influence » auxquels on ne peut que souscrire.

Pour Hubert Védrine:

- « Vigilance signifie que nous devrons veiller à ce qu’elle reste une Alliance militaire, recentrée sur la défense collective, et le moins possible politico-militaire dans son action;

- Vigilance aussi sur le caractère défensif de l’Alliance et sur son fondement : la dissuasion nucléaire;

- Vigilance sur le risque de « phagocytage » conceptuel et théorique. Il faudra que notre armée préserve sa capacité propre d’analyse des menaces, de réflexion et de prévision sur les scénarios et même de planification, ce qui a été le cas jusqu’ici, sans « s’en remettre » aux structures de l’OTAN, ou européennes;

- Vigilance encore sur les enjeux industriels et technologiques ». La réduction considérable du budget militaire américain « va rendre encore plus offensif le fameux complexe militaro-industriel américain envers ses concurrents, dont les européens, sur les marchés européen et mondiaux ».

Face à ces risques, Hubert Védrine recommande aux autorités françaises de promouvoir: « une européanisation de l’Alliance »; la conception et la mise en œuvre « d’une stratégie industrielle française, et européenne, dans l’OTAN » et de « persévérer de façon plus concrète, en étant plus exigeants dans la construction d’une Europe de la défense ». Hubert Védrine estime que le moment est opportun car « tout concourt à ce qu’il y ait, conjoncturellement, une certaine disponibilité américaine voire une demande pour un rôle accru des Européens dans l’Alliance ».

Hubert Védrine conclut cet excellent rapport auquel j’adhère sans réserve par une adresse volontariste au président de la République : « La mutation de la politique étrangère, et de défense, américaine et l’évolution incertaine du monde multipolaire instable, rendent plus nécessaire, et moins impossible, un rôle accru des Européens pour leur propre défense en attendant qu’ils l’assument un jour, pour l’essentiel, par eux-mêmes, tout en restant alliés des Américains. Cette politique doit être menée de front, simultanément, au sein de l’Union européenne, de l’OTAN, de groupes ad hoc, selon des tactiques adaptées à chaque cas et à chaque enceinte et en anticipant les échéances. C’est une politique audacieuse et décomplexée d’influence accrue dans l’Alliance qui facilitera les efforts européens de la France. Le maintien d’un certain niveau de capacité est bien sûr indispensable à sa réussite ».

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Rapport téléchargeable à l’adresse : Élysée.fr

[2] Le retour de la France dans le commandement intégré est proclamé au Sommet de l’OTAN de Strasbourg/ Kehl, les 3 et 4 avril 2009.

[3] Ce commandement est chargé de l’élaboration des concepts et des doctrines de l’Alliance, de l’entraînement des forces et de la préparation des capacités militaires. A ce titre, il est responsable de la promotion et de la mise en œuvre de la « Smart Defence ».

[4] J’ai moi-même condamné cette acceptation française dans un article de septembre 2012 : «Crédibilité de la dissuasion française face à l’évolution de l’anti-missile balistique».

[5] Consulter dans mon livre Russie, Alliance vitale, Choiseul, 2011 le chapitre États-Unis face à l’Europe : éviter l’unification du « Hearland », maintenir la suprématie du « Rimland », pages 77 à 86.

Gaz et pétrole de schiste : vers des forages tests en France dans un proche avenir ?

Prenons le pari que François Hollande, avant la fin de son mandat, sera contraint d’autoriser des forages tests pour le gaz et le pétrole de schiste et, une nouvelle fois, infléchir sa position initiale.

Pourquoi ?

Parce que sur les plans des valeurs sociétales, de la compétitivité de la France, de l’emploi et du pouvoir d’achat des Français, il ne pourra pas faire autrement.

Sur le plan des valeurs

On ne peut pas prétendre vouloir réindustrialiser la France sans promouvoir les valeurs qui guident tout entrepreneur et que les écologistes les plus radicaux s’attachent à détruire.

J’écrivais dans la conclusion de mon dernier ouvrage [1] : « Face à l’accélération du progrès et l’inquiétude que génèrent les « invités inattendus » [2] de certaines découvertes, un « principe de précaution » s’est peu à peu imposé en Europe au cours de ces trente dernières années. Il témoigne d’un rapport nouveau à la science, que l’on interroge désormais moins pour ses savoirs que pour ses doutes. Si on n’y prend pas garde, ce principe deviendra de fait « un principe d’abstention », supprimant la dialectique du risque et de l’enjeu consubstantiel au développement humain, et son corollaire, la responsabilité individuelle ».

Sur le plan de la compétitivité, de l’emploi et du pouvoir d’achat

Les réserves mondiales de gaz de schiste estimées par l’AIE, correspondraient à 380 000 milliards de m³, soit 120 à 150 ans de la consommation actuelle de gaz naturel. En Europe, les réserves de gaz de schiste sont estimées entre 3 000 à 12 000 milliards de m³ (source : CERA, Cambridge Energy Research Associates). Elles sont essentiellement situées en Pologne et en France, où elles permettraient de couvrir sa consommation de gaz pendant 50 à 100 ans [3].

Les États-Unis ont commencé à forer dans les années 90 avec l’esprit d’entreprise et le désordre [4] qui ont caractérisé dans le passé les ruées vers l’or et vers l’or noir.

En 2011, ils sont redevenus exportateurs nets de produits pétroliers pour la première fois depuis 1949 [5]. Selon l’AIE, en 2017, au plus tard, les États-Unis deviendront le premier producteur mondial de pétrole devant l’Arabie saoudite. Ils produisent aujourd’hui 10,9 millions de barils par jour à comparer avec 11,6 millions pour Riyad. D’ici une dizaine d’années, les États-Unis n’auront plus besoin d’importer du pétrole du Moyen-Orient. Cette réalité aura des conséquences géostratégiques immenses aux quelles il faut nous préparer.

La Chine, de son coté, s’est fixée un objectif de production de 30 milliards de mètres cubes par an à partir des schistes, ce qui équivaut à presque la moitié de sa consommation de gaz en 2008.

La révolution du gaz de schiste a été favorisée par le fait qu’aux États-Unis les propriétaires du sol sont aussi propriétaires du sous-sol et donc participent directement au profit des compagnies pétrolières [6]. Elle va profiter à l’économie américaine et lui offrir un atout majeur : elle est en train de faire chuter le prix de l’énergie à un niveau incroyablement bas aux États-Unis, sans entrainer une répercussion aussi importante ailleurs. En effet, contrairement à celui du pétrole, le marché du gaz est peu mondialisé. Pour le transporter d’un continent à l’autre, il faut en effet le liquéfier, ce qui en triple le prix. Du coup, l’offre et la demande ont tendance à s’équilibrer sur une base régionale. Voilà pourquoi le méthane se vend aujourd’hui 2,5 dollars les 28 m³ sur le sol américain, contre 9 dollars en Europe et 20 dollars en Asie. Conséquence directe de cette chute des prix, les Américains sont en train de reconvertir à toute vitesse leurs centrales électriques fonctionnant au charbon afin qu’elles fonctionnent au gaz, avec des effets bénéfiques sur le réchauffement climatique. Des industries grandes consommatrices d’énergie se relocalisent dans les régions productrices. Les entreprises installées de Chicago à San Diego économisent aujourd’hui au total 400 millions de dollars par jour sur leur facture d’électricité. L’équivalent d’une baisse des coûts de production de 10%, selon les calculs de Natixis. « Cela leur procure un avantage comparatif énorme sur l’Europe, et l’écart va continuer de se creuser », commente Patrick Artus, chef économiste chez Natixis.

Enfin, cette course au gaz et au pétrole de schiste a un effet d’entraînement considérable sur beaucoup d’autres secteurs : « Les foreurs ont aussi besoin de logiciels informatiques, d’avocats, de spécialistes en droit minier, de logements et de restauration sur place… », énumère Phil Hopkins, un économiste de Philadelphie.

Il ne faut pas s’étonner que, dans les milieux industriels et politiques, des voix écoutées comme celles de Louis Gallois et de Michel Rocard s’élèvent pour réclamer que le gouvernement infléchisse sa position, imprudemment réaffirmée récemment par François Hollande qui semble prisonnier de son alliance avec les écologistes.

Quels sont les risques liés à l’exploitation du gaz de schiste et comment les minimiser ?

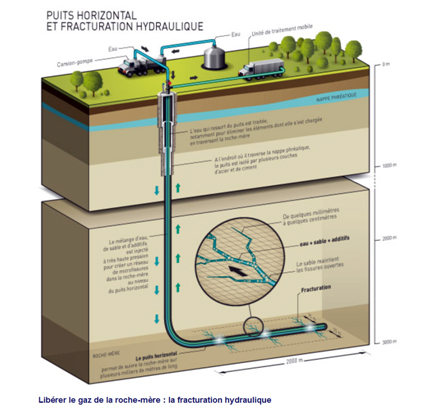

Le gaz se trouve emprisonné dans une roche mère à des profondeurs de l’ordre de 2000 à 3000 mètres. Pour permettre au gaz de circuler dans la roche-mère et d’être drainé vers le puits creusé il faut rendre cette dernière plus perméable.

C’est le rôle des micro-fractures créées par la technique dite de « fracturation hydraulique ». Elle consiste à injecter dans le puits, à très haute pression et via un tubage adapté, un mélange d’eau, de sable et d’additifs.

Les risques potentiels à maîtriser sont donc : les conséquences des multiples fractures sismiques, la pollution de l’eau des nappes phréatiques situées à 150 mètres de profondeur en moyenne et qui seront traversées par de nombreux puits d’exploitation, la pollution des sols en surface, la consommation d’eau et l’impact visuel des derricks sur le paysage.

Des sociétés comme Total, devenues écologiquement responsables à la suite de grandes catastrophes écologiques, assurent qu’elles savent les maîtriser [7].

Dans ces conditions et devant l’enjeu immense que constituent le gaz et le pétrole de schiste pour la compétitivité de l’économie française, la transition énergétique et la création d’emplois, directe et indirecte, qui en découlerait, le président de la République sera contraint de réviser très rapidement sa position.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Russie, Alliance vitale, Choiseul, 2011.

[2] Cette expression a été formulée par J. Fourastié, Les 40 000 Heures (1965), rééd. aux éditions de l’Aube.

Lire Russie, Alliance, vitale, Choiseul, 2011.

[3] Seuls les forages permettront d’affiner cette prévision.

[4] Multitude de petits entrepreneurs, accords privés entre les propriétaires des sols qui sont aussi les propriétaires du sous-sol, absence de réglementation d’encadrement des techniques et de leur conséquences sur l’environnement. En 2030, ce qui permettra aux États-Unis d’être auto-suffisants, alors que le pays envisageait, il y a encore quelques années, des importations massives de gaz liquéfié. Une étude réalisée par le MIT prévoit que le gaz naturel fournira 40% des besoins énergétiques des États-Unis à l’horizon 2030, contre 20% aujourd’hui.

[5] Comme l’indique le Département de l’énergie (DoE), les raffineurs ont exporté quotidiennement près de 2,9 millions de barils de carburants divers (essence, fioul domestique, gazole) pour 2,4 millions de barils importés. Le gaz de schiste représente à présent 15% de la production gazière américaine (contre 1% il y a 10 ans) et cette part devrait monter à 25%.

[6] Pour lever nombre d’oppositions en France et isoler les écologistes radicaux qui souhaitent nous ramener au temps de la bougie, il suffirait de réviser le code minier pour obliger les compagnies exploitantes à consacrer un pourcentage du prix du m³ extrait à l’indemnisation des communes et des propriétaires du sol.

[7] Consulter Total - Gaz de schiste.

La reconquête du Nord-Mali,

un échec prévisible ?

Dans un article co-signé du Figaro, Laurent Fabius et Guido Westerwelle, le chef de la diplomatie allemande, préparent l’opinion à la nécessité de « relever le défi malien face au terrorisme et au fanatisme » [1].

On ne peut que souscrire à cet objectif. Mais la reconquête du Nord-Mali dans la configuration annoncée – c’est-à-dire l’armée malienne en tête, appuyée par les forces de la CEDEAO, elles-mêmes bénéficiant du soutien de la France – est une construction politique qui satisfait les susceptibilités des acteurs africains de la crise mais qui ne peut avoir l’efficacité opérationnelle nécessaire. Cette campagne militaire est donc vouée à l’échec si elle s’effectue selon ce dispositif.

Pourquoi ?

Historiquement, comme les guerres du Tchad l’ont amplement démontré, jamais les armées sudistes n’ont réussi à battre les combattants du désert sur leur terrain. Par ailleurs, la déroute de l’Armée malienne au printemps 2012 a révélé que son encadrement ne possédait pas le minimum de valeurs militaires requises pour gagner une bataille : les officiers maliens, à de rares exceptions près, se sont comportés d’une manière particulièrement lâche, abandonnant leurs hommes face à l’ennemi. Or, on ne transforme pas une l’armée battue et mal encadrée en une armée victorieuse simplement en la formant et en l’équipant. C’est un travail de longue haleine qui suppose la sélection et la formation d’un nouvel encadrement.

L’Armée malienne, supposée être l’acteur principal de la reconquête après s’être réorganisée, rééquipée et avoir été entraînée par les instructeurs français venus de Dakar, ne sera donc pas capable de reprendre les villes de la boucle du Niger aux forces terroristes et rebelles Touaregs qui les occupent, sauf si les unités de la CEDEAO prennent le combat à leur compte, appuyées par des frappes aériennes précises.

Celles-ci devront être, en effet, très sélectives c’est-à-dire guidées depuis le sol pour éviter des dommages collatéraux chez les civils. Rappelons que GAO et Tombouctou sont des villes de 50 000 habitants environ. Ce qui conduit de fait à mettre en première ligne des équipes de guidage avancé françaises et une intervention de type libyen dont les Algériens ne veulent pas. La France, en effet, ne peut accepter de voir ses avions guidés par des équipes africaines qui n’ont pas le même souci de protection des civils et prendre ainsi le risque de se rendre complice d’un carnage au sein de la population civile.

Comme l’estiment, à juste titre, les autorités algériennes qui ne veulent pas cautionner une intervention au sol des forces françaises ou américaines dans ce qu’elles considèrent comme leur zone d’influence, seul l’aboutissement d’une négociation avec le MNLA et Ansar Dine [2] concernant un statut particulier de l’Azawad au sein de la République malienne peut conduire à un rétablissement de la sécurité au Mali.

Le Président français et sa diplomatie doivent donc très rapidement de mettre fin aux illusions dont se bercent actuellement les autorités provisoires du Mali et la population de Bamako qui créditent la France et les États-Unis de la volonté de réitérer au Sahel la campagne libyenne. Il faut leur faire comprendre que seule une négociation politique avec les Touaregs du MNLA et d’Ansar Dine peut préserver l’unité du Mali.

En effet, il ne faut pas se tromper d’objectif et d’ennemi. Comme le déclarent Laurent Fabius et Guido Westerwelle dans Le Figaro, nous devons intervenir au Sahel pour éviter la pérennisation d’un sanctuaire terroriste qui menace la stabilité des Etats du Sahel voire, à terme, notre territoire.

Les ennemis ce ne sont donc pas les Touaregs du MNLA et d’Ansar Dine dont les valeurs les rendent peu perméables à un islam radical, mais les deux organisations islamiques radicales et mafieuses de l’AQMI et du MUJAO.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] « Face au terrorisme et au fanatisme, l’Europe doit relever le défi malien », Le Figaro, 09 Novembre 2012.

[2] Lire mon analyse : La Crise au Mali : la manœuvre diplomatique

La crise au Mali : la manœuvre diplomatique

La stratégie diplomatique qui accompagne toute action militaire vise à créer ou maintenir un contexte politique favorable aux opérations militaires et à préparer la sortie de la crise. Une analyse des forces et faiblesses des groupes terroristes qui y opèrent et des positions des acteurs étatiques régionaux qui ont des intérêts à défendre au Sahel est nécessaire pour définir une stratégie diplomatique de sortie de crise.

Contexte général

Quatre groupes se partagent et s’affrontent parfois pour le contrôle du Nord-Mali. Deux groupes ont leurs racines hors du Mali : l’AQMI d’origine algérienne et le MUJAO d’origine mauritanienne (et marocaine ?). Ces deux premiers groupes déploient leurs actions sur la totalité de la zone sahélienne. Les deux autres sont d’origine touareg et malienne. Il s’agit de l’Ansar Dine (ou Eddine) islamique et le MNLA laïque qui a été le vecteur initial de la rébellion Azawad.

L’AQMI et le MUJAO s’appuient sur l’Ansar Dine, originaire du Mali, pour tisser des liens d’allégeance à leur cause avec la population locale. Ils bénéficient aussi de la situation de précarité économique qui y règne pour enrôler dans leurs rangs les jeunes de cette région.

L’analyse de la biographie des chefs de ces mouvements est essentielle pour comprendre les options qui s’ouvrent à la stratégie diplomatique.

Rebelles touaregs au Mali au 5 avril 2012

Analyse des groupes terroristes et rebelle [1]

Le groupe terroriste le plus radical est l’AQMI, Al Qaïda au Maghreb islamique. Avant janvier 2007, il était connu sous le nom de Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC). Son affiliation au réseau Al-Qaida aurait obtenu l’approbation d’Oussama Ben Laden. C’est lui qui détient les otages français.

L’AQMI est d’origine algérienne. Pour beaucoup de ses cadres, comme pour son émir et fondateur Abdelmalek Droukdel [2], le Mali n’est qu’une étape dans le contrôle du Sahel et dans la conversion de ses habitants à un islam radical. Pragmatique, Abdelmalek Droukdel, considère que c’est une erreur de vouloir imposer toutes les règles de l’islam d’un seul coup à la population, comme essaie de le faire Oumar Ould Hamaha d’Ansar Dine à Tombouctou. Dans un message diffusé en Mai 2012 sur le site internet « Sahara Media », il conseille à ses « frères » : « d’apporter la sécurité aux populations des villes contrôlées, notamment Tombouctou, Gao et Kidal et de leur fournir les services essentiels que sont la santé, la nourriture, l’eau, l’électricité, le gaz et le carburant ». A l’égard de la rébellion touareg du MNLA, il préconise d’éviter « les provocations » et invite AQMI à coopérer pour établir des « règles communes » et rejeter les conflits. Concernant le Mouvement islamiste Ansar Dine (le mot « ansâr », d’origine arabe, désigne les compagnons du prophète de l’islam), prépondérant dans la région, il conseille à ses militants de le laisser appliquer le projet d’imposition de la charia dans la région de l’Azawad, le nord du Mali, et de s’occuper de leurs propres activités de jihad (guerre sainte) global sur la terre du Maghreb islamique.

Nabil Makhloufi [3], qui dirigeait ce mouvement au Mali, a trouvé la mort dans un accident de voiture dans la région de Gao, au Mali, le 9 septembre 2012. Yahya Abou El-Hammam, qui l’aurait remplacé, est probablement plus un délégué à la coordination qu’un chef. Il a été choisi par Abdelmalek Droukdel, vraisemblablement parce qu’il avait servi sous les ordres de tous les chefs de katibas historiques. En effet, né en 1978 à Reghaïa, près d’Alger, Yahya Abou El-Hammam n’a que 34 ans. Il a fait ses premières armes dans sa région natale, participant à plusieurs attaques contre les forces de sécurité algériennes. Puis, au tournant des années 2000, il devient le bras droit de Mokhtar Ben Mokhtar, 40 ans, vétéran algérien de la guerre en Afghanistan [4]. Ces dernières années, Yahya était l’adjoint d’Abou Zeid [5] (47 ans), l’homme qui avait enlevé sept otages, dont cinq Français, au Niger, en septembre 2010.

Mujao Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest, créé en mars 2011, à l’occasion du « Printemps arabe », est issu, en partie, d’une scission de l’AQMI. Son chef, Abou Gaâgaâ, est d’origine mauritanienne [6]. Un autre Mauritanien, Hamada Ould Mohamed Kheirou [7], apparaît dans un message vidéo. Il serait l’idéologue du mouvement. Le chef militaire serait Ahmed Tilemsit [8], qui, comme son nom l’indique, est un Arabe du Tilemsi, c’est-à-dire de la région de la boucle du Niger, proche de la Mauritanie. Il compterait près de 2000 combattants fortement équipés en armes et matériels. Il s’est attaqué principalement aux intérêts algériens [9] ce qui amène certains responsables à Alger à y voir la main de Rabat. Le Mujao est présent à Gao, la plus grande ville du nord du Mali.

Le MNLA (Mouvement National de Libération de l’Azawad) est un mouvement rebelle, authentiquement touareg et laïc, qui prend ses racines au Mali dans l’Adrar des Ifoghas (Région de Kigal). Aujourd’hui, il est très affaibli par la défection d’une partie de ses chefs qui ont créé, début 2012, le groupe malien islamique : l’Ansar Dine. Dans leurs communiqués, les responsables du MNLA traitent l’AQMI et l’Ansar Dine de mouvements narco-terroristes.

Le chef d’Ansar Dine est Mohamed Ag Najem. Il y est probablement né à la fin des années 50. Son père, de la tribu Kel Adagh, a été tué par l’armée malienne lors de la rébellion touareg de 1963, à une époque où il était un jeune enfant. À 20 ans, il a été recruté comme volontaire dans l’armée de Kadhafi. Il a servi en Libye et au Tchad avant de retourner au Mali pour prendre part, dans les années 1990, à la rébellion touareg dirigée par Iyad Ag Ghaly. Rejetant l’accord de paix signé entre le gouvernement malien et les rebelles touaregs, il retourne en Lybie et devient colonel de l’armée libyenne et commande une unité libyenne dans l’oasis de Sabha. A la fin de 2011, il revient au Mali et fédère plusieurs clans touaregs et des déserteurs de l’armée libyenne au sein du MNLA. Après avoir battu l’Armée malienne et conquis l’Azawad, le MLNA n’a pas pu résister à l’infiltration des groupes islamistes de l’Ansar Dine et d’AQMI dans les villes de Gao et Tombouctou et, après de durs combats, il en a été chassé. Il ne tiendrait plus désormais que de petites localités comme Ménaka, Anderamboukane au Sud de l’Adrar des Ifoghas et contrôle probablement encore la route en provenance de Niamey au Niger où le colonel Ag Gamou, un chef touareg resté fidèle à l’armée malienne, et ses hommes se sont réfugiés.

La création par la fraction islamique du MNLA d’Ansar Dine « défenseurs de la foi » complique la situation au Nord-Mali. Fondé par Iyad Ag Ghaly [10], début 2012, ce mouvement islamique malien disposerait de l’appui de l’émir du Qatar. Iyad Ag Ghaly était l’un des dirigeants les plus éminents de la rébellion touareg dans les années 1990. Âgé de 54 ans, c’est un Irayakan, de la grande famille des Ifoghas, originaire de la région de Kidal. C’est la tribu dont est également issu le chef du MNLA et qui fournit l’essentiel de ses troupes. Ces deux chefs se connaissent depuis toujours. Iyad Ag Ghaly a réussi à fédérer autour de lui des musulmans du Nord-Mali aux personnalités et parcours très différents [11] et qui lui assurent le soutien d’une part importante des chefs de clans touaregs.

Quel doit être le rôle de la diplomatie et de la France ?

La France doit dans cette affaire jouer discrètement et ne s’impliquer dans le règlement de cette crise qu’à la demande des pays de la CEDEAO et avec l’accord formel de l’Algérie qui est la puissance régionale dominante. L’Algérie estime depuis l’indépendance que le Sahara lui appartient et elle possède 1370 km de frontières avec le Mali. De plus, elle est en mesure de contrôler la piste Est-Ouest qui relie Tamanrasset (Algérie) à Tessalit-Taoudenni, via le poste frontière algérien de Tinzaouaten, et permet aux groupes terroristes de se déplacer de la Libye à la Mauritanie.

Paris doit poser des conditions strictes à son soutien

En effet, si l’on accepte d’aider sans condition les dirigeants de Bamako à reprendre le contrôle du Nord de leur territoire on fera le jeu de l’AQMI, car le problème touareg restera endémique comme l’a été au Tchad celui des Toubous et des Zaghawas, jusqu’à ces guerriers du Nord s’emparent définitivement du pouvoir à Ndjamena.

Si, au contraire, la France et les pays qui soutiennent le Mali réussissent à convaincre les autorités maliennes d’accepter une large autonomie de l’Azawad, comme a su le faire Madrid avec le Pays Basque pour mettre fin au terrorisme de l’ETA, le MNLA, voire tout ou une partie des dirigeants de l’Ansar Dine, pourraient accepter d’aider, ou même de prendre à leur charge la reconquête du Nord et ce faisant on affaiblirait AQMI et le MUJAO. Le rapprochement entre le MNLA, l’Ansar Dine et Bamako, est d’ailleurs le scénario privilégié par Alger. Abdelkader Messahel, ministre algérien chargé des Affaires maghrébines et africaines, l’aurait dit, en juillet, aux deux émissaires français qu’il a invités à Alger pour une réunion de travail.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Toutes ces biographies proviennent d’articles des sites : Jeune Afrique ; MauriMedia ; L’Essor ; Sahel Intelligence.

[2] Abdelmalek Droukdel, alias Abou Moussab Abdelwadoud (son nom de guerre), est un Algérien âgé de 42 ans. Natif de Meftah (région de Blida). Il a grandi dans une famille modeste et fortement marquée par la religion. Les premières opérations des groupes islamistes, à la fin des années 1980, fascinent le jeune homme. Baccalauréat en poche, il noue d’abord des contacts avec des combattants du Front islamique du salut (FIS). C’est l’un d’eux qui lui recommande d’entamer des études de chimie. Il obtient sa licence en 1994. Un an plus tôt, il avait rejoint les rangs de la lutte armée, au sein du Groupe islamique armé (GIA). Sa formation universitaire fait de lui un artificier. Il gravit les échelons et se fait remarquer, notamment par Hassan Hattab, qu’il suivra lorsque ce dernier créera le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC). Lorsque le « Printemps arabe » survient, Droukdel comprend très vite l’intérêt de ce désordre régional pour la rhétorique salafiste. Il ordonne l’infiltration de groupes en Tunisie, qui interviendront quelques semaines plus tard en Libye. Dans le même temps, il s’efforce d’asseoir son autorité au Sahel. En novembre 2011, il remplace son émissaire permanent, Yahia Djouadi (chef de la zone 9, Sud-Algérie et Sahel), par Nabil Makhloufi (mort dans un accident de voiture, le 8 septembre), jugé plus efficace pour contrôler Abou Zeid et Mokhtar Belmokhtar, les principaux chefs des katibas au Mali.

[3] Son passé de « dur des durs » dans l’armée algérienne et, surtout, sa grande expérience d’artificier avec le GIA (Groupe islamique armé) dans les années 90, puis avec le GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat), l’ont tout naturellement propulsé à la tête des groupes d’AQMI dans le désert. Sa prise en main des jihadistes actifs dans la zone saharienne depuis le début de l’année, a eu un rôle déterminant dans l’offensive d’AQMI et des autres groupes jihadistes dans le nord du Mali. L’émir Abdelmalek Droukdel l’avait félicité pour avoir réussi là où ni Abdelhamid Abou Zeïd, ni l’autre chef militaire Mokhtar Ben Mokhtar n’ont pu marquer de point décisif : réconcilier les divers groupes armés qui se réclamaient d’Al Qaïda au Maghreb islamique. Ce véritable tour de force a permis à Nabil Makhloufi de désamorcer les interminables querelles entre katibas sur les questions de leadership. Il a surtout mis fin aux heurts qui se produisaient sur le partage des butins tirés du commerce fructueux des otages occidentaux.

[4] Il quitte son Algérie natale en 1990, à 18 ans, pour se rendre en Arabie saoudite où il accomplit le petit pèlerinage et décide d’aller mener le jihad en Afghanistan contre les soviétiques où il perd un œil. Il rejoint les fondamentalistes du Hezb-e-Islami dirigés par Gulbuddin Hekmatyar. De retour chez lui, fin 1992, il met sur pied une katiba estampillée Groupe islamique armé (GIA), qui rayonne dans le Sahara, au-delà des frontières algériennes. En 1998, il intègre le GSPC. C’est au cours de ces années qu’il gagne son surnom de Mister Marlboro, en référence aux trafics qu’il a mis en place. En mars 2012, il est en Libye pour acheter des armes. Il connaît les chefs du mouvement Ansar Dine et de Mujao qu’il a rencontré à Tombouctou en Avril et Mai 2012. Il connaît aussi Iyad Ag Ghali et Hamada Ould Mohamed Kheirou qui est un ancien compagnon d’armes au sein d’AQMI.

[5] L’Algérien Abou Zeid est le chef de l’une des deux principales katibas d’AQMI au Mali. Décrit comme un sanguinaire, froid et fanatique. Il a d’abord été, dans les années 1980, un contrebandier qui a effectué plusieurs séjours en prison. Le véritable nom d’Abou Zeid est, selon le journal « Jeune Afrique », Mohamed Ghedir, né à Debded, un poste-frontière avec la Libye.

[6] D’après les Algériens, il aurait été libéré par le Mali suite à la demande de la France qui a obtenu en échange le retour de son espion Pierre Camatte et serait contrôlé par les Services secrets marocains.

[7] Âgé de 42 ans, le Mauritanien Hamada Ould Mohamed Kheirou est un des fondateurs du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao). Plusieurs fois incarcéré puis évadé de la prison de Nouakchott en 2005 pour avoir perpétré des actes de violence dans une mosquée qui, selon lui, ne s’inscrivait pas suffisamment dans un islam « véritable ». La seconde, c’est en 2009, à Bamako. Arrêté pour avoir aidé à ravitailler la katiba de Mokhtar Ben Mokhtar dans le Nord-Mali et pour s’être spécialisé dans la fabrication d’explosif. Il est relâché en 2010, sans doute dans le cadre des négociations autour de la libération de l’otage français Pierre Camatte.

[8] Quels pourparlers pour la reconquête du nord du Mali ? - RFI

[9] En novembre 2011, enlèvement de trois humanitaires européens à Tindouf. 4 mars 2012, attentat de 2 kamikazes à Tamanrasset, avec une Toyota bourrée d’explosif contre la brigade de gendarmerie algérienne. Bilan : 23 Algériens blessés, dont 17 gendarmes. 5 avril 2012, enlèvement de sept diplomates algériens, dont le consul Boualem Sias, le 5 avril dernier, à Gao. 29 juin, attaque contre le Commandement régional de la Gendarmerie nationale d’Ouargla.

[10] C’est en Libye, pourtant, qu’il a fait ses armes au début des années 1980 : il a une petite vingtaine d’années quand il choisit de rejoindre la Légion islamique du colonel Kaddafi.

[11] Alghabass Ag Intalah qui est le fils d’Intalah Ag Attaher, ancien chef traditionnel des Ifoghas de la région de Kidal. Il a brièvement participé à la rébellion des années 1990, mais il a surtout un parcours politique : maire puis député de Kidal, poste qu’il occupait à l’Assemblée Nationale jusqu’à sa défection en février 2012. Il serait l’artisan du soutien du Qatar à Ansar Dine. Récemment, il faisait partie de la délégation d’Ansar Dine qui a été reçue par le médiateur Blaise Compaore.

Ahmada Ag Bibi. Au début des années 1990 déjà, ils se côtoyaient au sein du Mouvement populaire de l’Azawad (MPA). Député à l’Assemblée Nationale malienne, Ag Bibi est un grand militant de la cause touarègue. Quand le Nord se soulève de nouveau, en janvier 2012, il rejoint le MNLA, puis Ansar Eddine, tant par réalisme que par amitié envers « Iyad ». Il est peu attaché à la laïcité, mais croit, comme Alghabass Ag Intallah, le diplomate d’Ansar Dine, dans la négociation, « aux solutions pacifiques », et pourrait de ce fait être l’homme du dialogue. « Seule l’Algérie peut jouer un rôle déterminant de médiateur entre les parties au conflit », estime-t-il.

Cheikh AG AWISSA. Les deux hommes ont suivi leur formation militaire en Libye et ont combattu ensemble au Liban, dans les années 1980. L’homme est un combattant aguerri et a fait ses preuves dans la rébellion de 1990. Par ailleurs, certains le considèrent comme le « bras gauche » d’Iyad. C’est lui l’homme qui parlait sur la première vidéo postée par Ansar Dine en mars 2012. Récemment, c’était lui le chef de la délégation qui a été reçue à Ouagadougou.

Oumar Ould Hamaha, extrémiste islamique convaincu est originaire de Tombouctou dont il a dirigé la conquête. Il a vécu a Kidal où il était commerçant, jusqu’à ce qu’il se convertisse à un Islam radical dans les années 2000. Il est connu à Kidal pour ses prêches. Il fut, pendant une dizaine d’années, l’homme de confiance et le bras droit de Mokhtar ben Mokhtar avant de rejoindre Ansar Dine. Il connait bien AQMI et les autres mouvements tels que le MUJAO.

Deïty AG SIDAMOU est aussi député à l’Assemblée Nationale. Il est réputé être l’un des plus grands trafiquants de drogue de la région. C’est un Touareg Idnane du Nord-Est de Gao. Il a quitté le MNLA avec Iyad Ag Ghaly. Il serait en Algérie où il assure le ravitaillement (en carburants et autres) du mouvement, par le biais de son important réseau de trafiquants.

L’intervention au Sahel :

stratégie militaire et diplomatique

Une analyse géopolitique et stratégique s’impose à l’heure où une intervention militaire dans le Sahel des forces de la CEDEAO [1] est imminente. Ces forces terrestres de 3000 hommes mises à la disposition par plusieurs États africains seront entrainées et appuyées par les forces spéciales françaises, ainsi que par des drones français et américains et bénéficieront de tout l’appui aérien feu et logistique nécessaire.

Nous la réaliserons en deux articles.

Le premier traitera des caractéristiques du milieu où cette action se déroulera et desquelles découle une manœuvre militaire envisageable.

Le second étudiera les mouvements terroristes qui contrôlent le Nord-Mali, ainsi que leur proximité plus ou moins grande ou supposée avec les états qui bordent ce théâtre d’opérations, en particulier le Maroc et l’Algérie. Cette analyse nous permettra de tracer certaines options envisageables pour la manœuvre diplomatique qui accompagnera la manœuvre militaire.

Les caractéristiques de la zone d’opération

La zone des opérations à venir se déploiera probablement sur une surface d’environ

2 millions de km² (près de 4 fois la superficie de la France). Elle s’étend du Nord au Sud sur environ 1000 km, depuis le 20ème parallèle au sud de Tamanrasset à une région du Sahel qui englobe l’Est mauritanien, le Nord-Mali et le Nord-Niger.

D’Ouest en Est, elle s’étend sur 2000 km de large, depuis la région frontalière mauritanienne de Nema - Adel Bagrou [2] - Bassiknou jusqu’à la région d’Arlit [3] - Agadès - Nakoro [4] au Niger, comprenant la boucle du Niger où se situent les villes de Gao et Tombouctou.

Cette zone d’opérations est, pour les trois quart, désertique et relativement plate. Les principaux reliefs de la zone sont situés à l’est du Mali, dans le district de Kidal (10 000 habitants), lieu d’origine des Touaregs de la tribu des Ifoghas qui culmine à 890 m. Ce massif cristallin, extension du Sahara central, est longé à l’Ouest par la vallée du Tilemsi, axe Sud-Nord permettant d’atteindre la frontière algérienne et qui traverse les bourgades de d’Aguelhok (8000 habitants) et de Tessalit (5000 habitants). Cette zone a été conquise début 2012 par les rebelles du MNLA et est désormais contrôlée par les islamistes d’Ansar Dine qui est en partie un « spin off » du MNLA.

Au nord du fleuve Niger on débouche rapidement sur un ensemble de plaines ensablées avec des altitudes comprises entre 250 et 350 m. Elles sont traversées par une seconde piste Nord-Sud, itinéraire traditionnel des caravanes de sel. Elle permet, à partir de Tombouctou, de rejoindre la frontière algérienne en passant par le point d’eau d’Arouane (260 km Nord de Toumbouctou) et par l’ancien bagne de Taoudenni (750 km Nord de Tombouctou) où les Touaregs exploitent depuis toujours le sel gemme, puis elle passe par Téghasa aux confins Nord-Ouest du Mali pour rejoindre Tindouf en Algérie.

D’Est en Ouest, en dehors du fleuve Niger, il n’existait traditionnellement au Nord-Mali qu’une seule piste qui reliait Tamanrasset (Algérie) à Tessalit - Taoudenni, via le poste frontière algérien de Tinzaouaten.

Les spécificités de la guerre en zone sahélienne

Le contrôle des villes et bourgades, qui n’existent que parce qu’il y a des points d’eau, est l’enjeu déterminant de la guerre en zone semi-désertique et désertique.

En zone désertique, il est très difficile lorsqu’on se déplace de déjouer le repérage aérien qui est facilité par l’absence de végétation. L’intervention française de 1977-1978 contre le Polisario [5] le démontre clairement. Ce mouvement sahraoui, créé et soutenu par Alger, voulait asphyxier la Mauritanie en s’attaquant au chemin de fer minéralier reliant Zouerate à Nouadhibou, pour supprimer sa seule ressource exportable : le fer de Zouerate.

Le dispositif, qui permit de sécuriser l’acheminement du fer, comprenait des « Breguets Atlantics » de la Marine pour le repérage des colonnes du Polisario et des « Jaguars » de l’Armée de l’Air, basés au Sénégal et ravitaillés en vol, pour les détruire. C’est aussi cette pression exercée contre le Polisario, créée par Alger, pour contester l’annexion d’une partie du Sahara occidental par le Maroc, qui permit la libération des otages de Zouérate. Boumediene accepta de les remettre aux autorités françaises, espérant par ce geste éviter la destruction complète du potentiel du Polisario. C’est cette expérience qui fait espérer que les groupes terroristes n’exécuteront pas leurs otages en cas d’intervention militaire car c’est leur meilleure carte dans une ultime négociation.

La stratégie militaire envisageable

Compte tenu du milieu géographique et humain, la campagne militaire envisageable contre les organisations terroristes pourrait se déployer suivant un plan en trois phases :

- renforcement et entrainement des Forces Armées Maliennes (FAM) dans le cadre de l’accord de coopération militaire [6]. Les Forces françaises présentes au Sénégal devraient s’acquitter de cette mission. Pour ménager toutes les susceptibilités africaines ce seront vraisemblablement les FAM réorganisées, formées et ré-équipées qui reprendront l’offensive, soutenues par les 3000 hommes des forces de la CEDEAO, elles-mêmes appuyées par la France (Armée de l’Air et Forces Spéciales).

Parallèlement, dès que possible on assistera à une amplification des actions de renseignement [7], voire des frappes aériennes sur les axes reliant les villes et les bourgades occupées par les forces terroristes;- reconquête des villes de la boucle du Niger et notamment de Gao et de Tombouctou, en priorité;

La grande mosquée de Tombouctou

- reprise du contrôle de l’Adrar des Ifoghas dont les localités de Kigal, d’Aguelhok (8000 habitants) et de Tessalit.

Les montagnes du Tigharghar, de l’Oued Tessalit

Le top départ de cette action de reconquête dépendra du temps nécessaire à la réorganisation et à la formation des forces maliennes.

Parallèlement, une négociation politique devrait se développer englobant les pays riverains (Algérie, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal), le gouvernement malien et incluant les Touaregs du MNLA et d’Ansar Diné.

C’est l’analyse de cette manœuvre diplomatique envisageable, fondée sur le parcours des leaders de ces mouvements terroristes et l’origine de leurs combattants que nous présenterons dans un prochain article.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

[2] Où un gendarme mauritanien a été enlevé, fin décembre 2011.

[3] Où cinq Français salariés d’Areva et de Satom, ainsi qu’un Togolais et un Malgache ont été enlevés le jeudi 16 septembre par AQMI.

[4] 300 km sud d’Agadès où, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2012, 6 travailleurs humanitaires africains, travaillant pour une ONG nigérienne, ont été enlevés.

[5] Le radar des « Atlantics », optimisé pour repérer les périscopes de sous-marins, a fait merveille sur la mer de sable mauritanien.

[6] La France a décidé de reprendre sa coopération militaire avec le Mali, interrompue depuis un coup d’État en mars, alors que se prépare l’envoi d’une force étrangère pour reconquérir le nord du pays occupé par des islamistes armés, a annoncé un diplomate français. « En ce qui concerne la question militaire, le gouvernement français a marqué sa disponibilité à coopérer avec le Mali dans ce domaine », a déclaré Jean Félix-Paganon, envoyé spécial de la France au Sahel, avant son départ de Bamako dimanche soir. Ouest-France , lundi 22 octobre 2012.

[7] Selon Intelligence Online, l’Armée de l’air française déploiera, pour le compte de la Direction du renseignement militaire (DRM), deux de ses drones MALE Harfang sur une base en cours d’aménagement au Niger. Ces engins sont rapatriés d’Afghanistan. Ces équipements viendront compléter la flottille d’avions à long rayon d’action Atlantic 2 qui assurent déjà la surveillance régulière des zones tenues par AQMI et par les autres groupes salafistes présents entre la Mauritanie, le Mali et le Niger.

Mer de Chine :

le développement de la puissance chinoise se heurte à la résistance des États riverains :

Japon, Philippines, Malaisie, Vietnam et Taïwan

Il a suffi que le 14 septembre 2012, six navires appartenant au ministère du Territoire et des ressources naturelles chinois se soient approchés à 22km de l’archipel inhabité, dénommé Diaoyu par la Chine et appelé Senkaku par le Japon, pour déclencher une grave crise des relations sino-japonaises dont les médias ont abondamment rendu compte.

Ce groupe d’îles inhabitées, mais dont les fonds marins pourraient receler du pétrole et du gaz, est situé à 400km au Sud-Est des côtes chinoises et du Sud-Ouest de l’Île d’Okinawa (située elle-même à 600km au Sud-Ouest du Japon) et à 200km au nord-est de Taïwan qui les réclame également [1].

Les tensions de la Chine avec ses voisins sont récurrentes et proviennent du fait que la Chine a une vision extensive, pour ne pas dire impérialiste, de sa zone d’exclusivité économique (ZEE).

Si le différend concernant les îles Senkaku/Diaoyu met aux prises les deux premières puissances régionales, c’est le différend territorial en mer de Chine méridionale qui est pour la Chine l’enjeu stratégique capital. Il concerne, en effet, différents archipels et îles de la mer de Chine méridionale, revendiqués en totalité ou en partie par la Chine, Taïwan, le Viêt Nam, les Philippines, la Malaisie et Brunei. Il s’agit des îles Spratleys, des îles Paracels, des îles Pratas, du récif de Scarborough et du banc Macclesfield.

Mais c’est le différend concernant l’archipel Spratly qui recèle le plus de risques de crises graves entre la Chine et ses voisins, du fait de l’intérêt en termes économique et stratégique pour la Chine mais aussi de son éloignement géographique du territoire chinois (environ 1000km) alors qu’il est 5 à 10 fois plus proche des Philippines, de l’Indonésie, du Brunei et du Vietnam, ce qui rend ses revendications plus difficilement acceptables pour ses voisins.

L’histoire des archipels contestés

La carte ci-dessous situe ces poussières d’îles dont la superficie totale n’excède pas 15km². Elles n’étaient pas habitées jusqu’à une époque récente car elles n’ont pas d’eau douce. Selon le droit maritime international, elles sont donc considérées comme des écueils et non des îles et, à ce titre, les revendications de souveraineté sur les parties émergées ne peuvent pas s’appliquer aux eaux territoriales. Selon la limite des 200 milles marins, le quart Ouest de l’archipel se trouve dans la Zone Économique Exclusive (ZEE) vietnamienne, le quart Sud dans la ZEE de Malaisie et du Brunei, le quart Est dans celle des Philippines et le quart Nord au-delà de ces zones. Or, chacun des pays riverains de la Mer de Chine méridionale revendique l’ensemble de l’archipel et les eaux afférentes et refuse tout plan de partage.

En 1974, c’est la Chine qui a pris la décision de modifier à son profit cette situation bloquée par des actions militaires au service d’une politique systématique d’appropriation de ces archipels. Profitant de division du Vietnam et de la faiblesse des Sud Vietnamiens à qui le traité de paix de Paris avait attribué l’archipel Paracel, la Chine le conquiert par la force : les combats firent 71 morts.

En 1975, le Vietnam est unifié, en rétorsion Hanoï occupe, en avril, 7 des îles des Spratleys sur les 37 que compte l’archipel. Puis, chacun des états riverains de la mer de Chine du Sud s’empare par surprise d’îles ou de récifs de l’archipel des Spratleys.

En 1978, c’est au tour des Philippines d’occuper 7 îles dans le Nord de l’archipel des Spratleys, puis une d’une huitième, Commodore Reef, réclamée par la Malaisie qui de son côté s’empare en 1983 de 3 îlots des Spratleys, dont Swallow Reef, à 60km d’Amboya Cay, contrôlée par le Vietnam, mais revendiquée par Manille et Kuala Lumpur.

En 1980, Itu Aba, la plus grande île, la seule où on trouve de l’eau potable. Envahie par les Japonais qui en firent une base sous-marine, elle a été restituée cette année-là par les Américains à Taïwan. Un aéroport avait été construit en 2007.

De 1978 à 1988, Hanoï s’empare d’une quinzaine d’îlots supplémentaires des Spratleys : le Vietnam en contrôle aujourd’hui 21 dont l’île Spratley et South West Cay.

Ce n’est qu’à partir de 1987 que Pékin commence à s’intéresser vraiment aux Spratleys et à y apparaître physiquement. La Chine occupe ainsi 7 îles, principalement à l’Ouest et au Sud-Ouest.

En 1988, un accrochage sérieux entre les marins vietnamiens et chinois fait 70 nouvelles victimes et cause la perte de trois bateaux vietnamiens, les positions chinoises aux Spratleys en sont renforcées.

En février 1992, le parlement chinois vote une loi sur les eaux territoriales qui réaffirme solennellement la souveraineté de Pékin sur l’ensemble des Spratleys. Immédiatement, Pékin chasse les Vietnamiens d’Eldad Reef portant désormais à 9 le nombre de positions chinoises dans les îles Spratleys. La même année, le Brunei revendique la souveraineté des eaux entourant le récif Louisa, toujours dans l’archipel des Spratleys.

La situation est donc particulièrement complexe et tendue. Pas moins de cinq états y ont placé des garnisons : environ 1 500 Vietnamiens, 450 Chinois, une centaine de Malaisiens, une vingtaine de Brunéiens et une centaine de Philippins. Tous sont ravitaillés à partir du continent.

Pour résumer et conclure sur cet historique, les Paracels sont entièrement sous domination chinoise; quant aux Spratleys, la carte ci-dessous détaille leur occupation par les différents états riverains de la Mer de Chine du Sud.

Les enjeux

Quels sont les enjeux qui justifient cette tension et ces crises entre pays riverains ?

1. L’extension de la ZEE chinoise

Au regard du droit international, la possession d’un territoire côtier par un état justifie ses prérogatives sur une certaine étendue d’eaux territoriales et de Zones Économiques Exclusives (ZEE). La Chine qui possède 18 000 km de frontières maritimes et 2 285 872 km² de (ZEE) répondant aux normes internationalement reconnues. Elle ne se classe qu’au 20ème rang mondial en se basant sur cette évaluation. Mais si elle réussissait à s’approprier les 1 591 147km² de zones de la ZEE de Taïwan (1 149 189 km²) et des îles Spratley (439 820 km²) elle remonterait au 10ème rang mondial [2] avec 3 877 019 km². Cette contestation vise donc à augmenter de plus de 40% la surface maritime de sa ZEE.

2. Les ressources naturelles et halieutiques

Les deux archipels ont d’abondantes ressources naturelles : des réserves de guano évaluées à plusieurs millions de tonnes, des produits marins variés (poissons recherchés, homards, tortues, carets, abalones, mollusques rares…). Le phosphate est présent sur ces îles ainsi que celle de nodules polymétalliques dans leurs fonds marins. Par ailleurs, environ 10% de la pêche mondiale est effectuée en mer de Chine méridionale.

3. Le contrôle du commerce international

La mer de Chine méridionale est un carrefour de routes commerciales d’une importance capitale car c’est la route la plus courte entre le Pacifique Nord et l’océan Indien. Par le détroit de Malacca passe 5 fois plus de pétrole que par le canal de Suez et 15 fois plus que par le canal de Panama. Par la mer de Chine méridionale transitent les 2/3 de l’approvisionnement énergétique de la Corée du Sud, 60% de l’approvisionnement énergétique du Japon et de Taïwan et 80% des importations chinoises en brut, ce qui fait plus de la moitié des importations énergétiques d’Asie du Nord-Est. La mer de Chine méridionale est ainsi bordée par 10 des plus grands ports mondiaux dont Singapour et Hong-Kong, et voit passer 90% du commerce extérieur de la Chine et un tiers du commerce mondial.

La mer de Chine méridionale est donc un lieu de passage très important commandé par quelques détroits faciles à interdire. Posséder les îles Paracels et Spratleys, c’est faciliter le contrôle d’une part non négligeable du commerce maritime mondial qui y transite.

4. Les ressources en gaz

D’après Robert D. Kaplan [3], la mer de Chine méridionale renferme un stock estimé à 25 000 milliards de m³ de gaz naturel (à comparer aux 187 100 milliards de m³ de gaz que comporterait la terre d’après British Petroleum, en 2010, ce qui fait presque 13,4% des réserves mondiales [4].

5. Le déploiement d’une flotte sous-marine

La mer de Chine méridionale est la seule le long des côtes de Chine à posséder des eaux profondes et à permettre un accès relativement aisé au Pacifique ce qui est essentiel pour assurer un déploiement sécurisé de ses SNLE. Le contrôle par une puissance étrangère des îles Paracels et Spratleys serait de nature à mettre en péril ce déploiement.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Les îles Senkaku/Diaoyu sont constituées de cinq îles inhabitées, dont la plus grande fait seulement 3,5 km² et les autres quelques dizaines d’hectares. Le Japon a annexé les Senkaku en 1895, après la première guerre sino-japonaise. A la fin de la seconde guerre mondiale, les îles ont été, avec Okinawa, placées sous administration américaine avant d’être restituées au Japon en 1972, au terme d’un accord qui ne les mentionne toutefois pas explicitement. Depuis 1971, Taïwan (territoire indépendant de fait, mais dont la Chine revendique la souveraineté) et la République populaire de Chine revendiquent leur souveraineté sur ces îles.

[2] Derrière les États-Unis (11,35M km²), la France (11,03), l’Australie (8,5), la Russie (7,6), la Nouvelle Zélande (6,9), l’Indonésie (6,2), le Canada (5,6), le Royaume–Uni (5,6), le Japon(4,6).

[3] Is Chief Geopolitical Analyst for Stratfor, a private global intelligence firm, and a non-resident senior fellow at the Center for a New American Security in Washington.

Crédibilité de la doctrine nucléaire nationale face à l’évolution de l’anti-missile balistique, par le général Pinatel

Article écrit par Marquis Seignelay

Le général Pinatel me fait l’honneur de m’expliquer son point de vue sur la question de la DAMB (Défense Anti-Missile Balistique) de territoire otanienne (couplée à l’ABM -Anti-Ballistic Missile- américain) et sur ses conséquences sur la dissuasion nationale. Ce qui suit est le résultat de ce dialogue où j’ai pu lui demander si l’ABM américain pouvait avoir quelques conséquences sur l’évolution de notre dissuasion nucléaire.

Quand le général mène la fronde contre la défense antimissiles balistique de territoire de l’EPAA (European Phased Adaptive Approach) de l’administration Obama, l’équivalent de l’ABM américain, en Europe, il aime revenir sur les fondements des dissuasions nucléaires américaine et française.

Les explosions des deux premières bombes nucléaires américaines sur Hiroshima et Nagasaki (1945) s’accompagnent après la guerre d’une volonté de « dominance » des États-Unis qui souhaitent tirer les bénéfices politiques du pouvoir nucléaire et ne le partager avec personne. Dès lors, ils commencent à pratiquer une dissuasion « du fort au faible » c’est-à-dire à développer une capacité de première frappe suffisante pour désarmer tout adversaire potentiel et se mettre ainsi à l’abri de ses représailles. C’est l’explosion de la bombe atomique soviétique (à fission, le 29 août 1949) qui va permettre l’apparition d’un dialogue entre les deux puissances nucléaires. Mais c’est aussi l’apparition d’autres bombes -anglaise, française et chinoise- qui achève de complexifier le jeu nucléaire qui n’est plus un « je » américain. Dès lors, les États-Unis ne peuvent retrouver la suprématie nucléaire, c’est-à-dire une capacité de première frappe sans risque de représailles, qu’en disposant d’un bouclier anti-missile efficace. Ainsi, le RIM-8 Talos, engin anti-aérien de la série « T » des années 60, était semble-t-il une première ébauche d’une défense contre les missiles balistiques pour l’US Navy.

« Normandie-Niemen » : un passé oublié

A l’occasion du 70ème anniversaire du régiment d’aviation « Normandie-Niemen » qui verra mon livre Russie, Alliance vitale traduit en russe et publié à Moscou, à l’occasion du salon du livre (« Non/fiction Book Fair ») de Moscou, du 28 novembre au 2 décembre 2012, je reproduis ici un article écrit par Maria Gorkovskaya et publié par Le Courrier de Russie.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’escadron français qui a combattu aux côtés des pilotes soviétiques est devenu le symbole de l’amitié franco-russe. Qu’est-ce que ce symbole signifie aujourd’hui ? Et qui conserve la mémoire du « Normandie-Niemen » ?

Dans un petit square du quartier moscovite de Lefortovo se dresse un monument. Sous les fenêtres des tours de la capitale, parmi les fleurs un peu fanées, marchent deux pilotes en bronze - un Russe et un Français. C’est le monument dédié aux aviateurs de l’escadron « Normandie-Niemen ». Le lieu n’a pas été choisi au hasard - près d’ici se trouve le cimetière de Vvedensk, où sont enterrés les corps du pilote français Bruno de Faletans et du technicien aéronautique soviétique Sergueï Astakhov, morts dans le même avion en 1944, dans l’oblast de Vitebsk en Biélorussie. Là aussi repose l’aviateur français inconnu du célèbre régiment : ses restes ont été retrouvés en 1964 dans l’oblast d’Orlov. Le mémorial a quant à lui été inauguré en 2007. Lors de la cérémonie d’inauguration, Poutine et Sarkozy étaient présents.

« Aujourd’hui, beaucoup ne se souviennent déjà plus que les Russes et les Français ont combattu ensemble le fascisme, explique le créateur du mémorial, Andreï Kovaltchuk. J’ai conçu cette sculpture comme un rappel pour les générations futures. Je suis néanmoins conscient que l’influence des monuments sur le souvenir est incomparable à celle des films américains, ajoute le sculpteur. Et dans vingt ans, une grande partie du monde sera persuadée que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par une dizaine d’Américains. »

De Gaulle : une escadrille en échange de l’indépendance

Le régiment d’aviation « Normandie-Niemen » est la seule unité de combat étrangère à s’être battue, lors de la Seconde Guerre mondiale, sur le territoire soviétique. Moscou n’aurait pas apprécié la présence, sur son territoire, d’importantes unités de combat non russes. Les autres Alliés - Anglais et Américains - ont envoyé en URSS de l’équipement, du combustible et des vivres. « Mais la France, terrassée, n’avait rien d’autre à donner que ses hommes », explique Vladislav Smirnov, enseignant de la faculté d’histoire de la MGU. En 1942, de Gaulle a proposé à Moscou d’envoyer des pilotes français en URSS et Staline a accepté.

Pour Moscou, cette décision avait une signification politique importante : Staline espérait que le général ferait pression sur les Alliés pour l’ouverture d’un deuxième front en France. De Gaulle, pour sa part, voulait s’assurer du soutien du parti communiste français, qui participait au mouvement de la Résistance en métropole. Le général avait également intérêt à être reconnu en tant que chef de l’État français par l’Union soviétique. C’était d’autant plus important pour lui que la Grande-Bretagne, qui l’acceptait en tant que chef du Comité national français, ne voulait pas le reconnaître comme chef de l’État. « Churchill, parce qu’il finançait de Gaulle, intervenait dans les affaires des colonies françaises. C’est ainsi qu’en mai 1942, les Anglais ont débarqué à Madagascar sans le faire savoir au général. De Gaulle avait besoin de contrebalancer la pression anglaise et l’URSS lui a fourni ce contrepoids », raconte Vladislav Smirnov.

Pour rejoindre le front oriental, les pilotes ont dû tricher

Le 4 décembre 1942, dans la ville d’Ivanovo, à 300 km au nord-est de Moscou, fut créée l’escadrille aérienne française. Les pilotes l’ont baptisée « Normandie ». « Avec cette appellation, la France libre voulait souligner la différence entre ses régiments d’aviation et les unités de Vichy, qui étaient désignées par des numéros », explique Sergueï Dybov, historien du régiment aérien. « Sur les 14 pilotes combattants présents à ce moment, la moitié seulement était expérimentée, reconnaît Yves Donjon, historien de l’escadron, auteur de l’ouvrage Ceux de « Normandie-Niemen ».

Les formations de pilotes de la France libre étant financées par l’Angleterre, Churchill ne voulait pas laisser les pilotes qualifiés quitter le front occidental. « Seuls trois ou quatre pilotes du Normandie avaient effectué plus des 300 heures de vol, indispensables à l’obtention du brevet. Les autres en avaient environ 150. Pour rejoindre le front oriental, les pilotes ont dû tricher : ils rajoutaient sur le papier les heures de vol manquantes », révèle l’écrivain. Pour ces jeunes pilotes, la majorité d’entre eux avait à peine plus de vingt ans, partir combattre en URSS était une aventure : ils avaient eu le temps de se lasser des combats solitaires au-dessus de l’Afrique du Nord et envie de se mêler à la véritable bataille sur le plus terrible des fronts.

Arrivés sur le front oriental, les pilotes français ont tout de suite disposé du tout dernier modèle de chasseur-bombardier. Aux Hurricane anglais et Airacobra américains, les Français préféraient le Yak soviétique. «Normandie fut rattaché au 18ème régiment d’aviation soviétique, qui s’est chargé d’apprendre à voler aux étrangers inexpérimentés», raconte Anatoly Fetissov, président de l’Association des vétérans du «Normandie-Niemen».

Kacha de sarrasin et balai de bouleau

Il y avait les difficultés liées à la nourriture et à la langue - les Français détestaient notamment la kacha de sarrasin qu’ils appelaient de la « bouffe à oiseaux ». Mais aussi des problèmes plus techniques, autrement plus graves : les pilotes de l’Hexagone ne savaient pas s’orienter dans la steppe enneigée. Ainsi, lors de l’exécution d’une mission militaire en août 1943, l’avion de Louis Astier et Jean Rey s’est retrouvé au-dessus d’un territoire occupé par l’adversaire et s’est fait tirer dessus. Jean Rey est mort.

Les pilotes du 18ème régiment ont dû apprendre aux Français à s’orienter. « Les pilotes français étaient préparés à une autre guerre, explique Anatoly Fetissov. Partant de leur expérience en Afrique du Nord, ils voulaient mener des combats solitaires mais avec une telle tactique, ils se transformaient en chair à canon pour les Allemands. Sur le front oriental, il fallait opter pour des combats de groupe avec couverture de feu mutuelle. » Pour en expliquer l’idée aux Français, le général-major Gueorguy Zakharov s’est servi d’un venik, un balai de bouleau : « Il en a retiré une branche et a brisé le balai. Dans le combat solitaire - ça signifie la mort. Mais si toutes les branches sont ensemble, comme sur un venik - il est incassable », poursuit Anatoly Fetissov.

Le climat posait aussi problème. Les pilotes ayant combattu en Afrique du nord avaient du mal à s’habituer aux froids russes. C’était encore plus dur pour les mécaniciens : «Avec des moufles, tu ne serres pas une vis. Et les Français n’avaient pas l’habitude du travail sans moufles, par -30 degrés», se souvient Anatoly Fetissov. Au final, par accord concerté entre les parties, il a été décidé de remplacer les mécaniciens français par des soviétiques.

Mariage et enterrements

Rapidement, un véritable esprit de camaraderie s’est établi entre les combattants russes et français. Une amitié qui a, parfois, dépassé la mort. Ainsi en 1944, le pilote français Maurice de Seynes et le mécanicien soviétique Vladimir Belozoub sont morts dans le même avion. Après que l’ennemi eut touché leur Yak, l’ordre a été donné au pilote de sauter. Mais le mécanicien n’avait pas de parachute. Maurice de Seynes n’a pas abandonné Belozoub et n’a pas exécuté l’ordre. Il a tenté de redresser l’engin jusqu’au dernier moment.

Un autre exemple, moins triste, de l’amitié franco-russe : les multiples aventures amoureuses des pilotes français avec des filles du pays. Un pilote, Alexandre Laurent, a épousé une Russe.

Mais le principal bilan des activités de l’escadrille, c’est plus de 5 249 vols, 869 combats aériens et 273 victoires au cours des missions militaires de mars 1943 à avril 1945. Quatre pilotes français ont été décorés de l’ordre du Héros de l’Union soviétique. Le régiment a pris part aux combats lors de la Bataille de Koursk, de la libération d’Orel, de Briansk, de Smolensk, de la Biélorussie et de la Lituanie, de la bataille pour Königsberg. 42 des 96 pilotes du régiment ont péri au combat.

En juillet 1944, Staline a décerné au régiment aérien l’appellation « Niemen », pour le forçage de la rivière du même nom et la libération de la Lituanie. Sergueï Dybov le confirme, tous les pilotes et familles des pilotes décédés ont reçu une récompense égale à 100% de toute leur solde pour la période de service en URSS. La somme totale de cette prime était de 236 000 dollars. Moscou a offert aux Français les avions dans lesquels ils avaient combattu sur le front oriental. Dans le même temps, le ministère anglais de la Défense a tout juste accepté de vendre les bombardiers à bord desquels les pilotes français avaient volé sur le front occidental.

Réorganisation du symbole

En France, le « Normandie-Niemen » est devenu un régiment d’élite. L’escadron légendaire a pris part à la guerre coloniale en Indochine et au bombardement de la Yougoslavie par les forces de l’OTAN.

En Russie, en l’honneur des 50 ans du régiment, le titre honorifique de « Normandie-Niemen » a été attribué au 18ème régiment aérien de la garde, celui qui a combattu aux côtés des Français pendant la Seconde Guerre mondiale. « Le Normandie-Niemen est devenu le symbole de l’amitié militaire des deux peuples. Et cette amitié n’a pas d’équivalent dans le monde », assure Anatoly Fetissov. Pour preuve, les rencontres de vétérans et échanges de délégations entre les régiments n’ont jamais été interrompus, même pendant les années de guerre froide. Les traditions ont également perduré. Chaque mois, le meilleur pilote du 18ème régiment aérien de la garde se voit décerner le droit d’effectuer le vol nominatif du Héros de l’Union soviétique, Marcel Lefèvre.

Mais même les symboles ont subi une réorganisation. Du fait de la réforme des Forces armées de la Fédération de Russie de 2009, des unités ont été supprimées, et notamment le 18ème régiment aérien de la garde. Grâce au travail de l’Association des vétérans « Normandie-Niemen » dirigée par Annatolyi Fetissov, ce dernier a néanmoins «ressuscité» sous la forme d’une base aérienne, la base № 6 988 en Extrême-Orient.

En cette même année 2009, du fait des réductions dans les rangs de l’armée française, l’activité du groupe chasseur français a également pris fin. Cependant, dès la fin 2012, le régiment, équipé des bombardiers français Rafale, devrait être reconstitué sur la base militaire de Mont-de-Marsan.

Mais en France les considérations financières ont eu raison aussi du souvenir du célèbre régiment. En 2010, le musée de « Normandie-Niemen » aux Andelys, ville natale de Marcel Lefèvre, a dû fermer ses portes. Le musée vivait grâce au soutien financier de l’administration municipale, à la vente de livres et à l’organisation de conférences. À en croire Yves Donjon, qui a travaillé dans les archives du musée, les fonds récoltés ne suffisaient pas même à salarier les employés. Finalement, l’exposition a été transférée vers le musée de l’Air et de l’Espace au Bourget, où l’unique exemplaire authentique du Yak-3 « Normandie-Niemen » est aujourd’hui conservé. Pour beaucoup, ce transfert a ses avantages. Pour Christian Tilatti, conservateur en chef du musée du Bourget, plus de gens pourront découvrir l’existence du « Normandie-Niemen ». Car si le musée des Andelys accueillait près de 3 000 personnes par an, ce sont environ 300 000 visiteurs qui fréquentent chaque année le Bourget.

Sur le territoire de l’ex-Union soviétique, on dénombre aujourd’hui plus de 20 musées du régiment français « Normandie-Niemen », installés dans des écoles publiques. Ils sont cinq pour la seule ville de Moscou, où des expositions, des tables rondes, des rencontres entre les enfants et les vétérans sont organisées. L’éducation de la jeune génération est assurée par l’Association des vétérans « Normandie-Niemen » et Anatoly Fetissov personnellement.

« Merci » - 70 ans après

L’histoire du régiment « Normandie-Niemen » est moins connue du grand public en France qu’en Russie. Et dans les manuels français d’histoire, le régiment d’aviation n’est souvent même pas mentionné. « La France est attachée à la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale dans un moindre degré que la Russie, suppose Christian Tilatti. Les soviétiques se sont battus pour leur pays et sur leur terre alors que pour la France, la guerre c’est la capitulation, l’occupation, le gouvernement de Vichy. On ne peut même pas comparer ce qu’a subi la France avec les immenses souffrances de l’Union soviétique. L’URSS a gagné la guerre. La France, elle, a été libérée par les Alliés. C’est pour cette raison qu’on accorde, ici, moins d’attention à l’événement ». « Les chiffres parlent d’eux-mêmes, pour les pays de l’ex-URSS, la Deuxième guerre mondiale - avec 26,7 millions de victimes - signifie bien plus que pour la France, avec 50 000 morts », relève Vladislav Smirnov.

« Aujourd’hui, cette différence dans la perception des événements historiques transparaît dans la vie quotidienne, plusieurs générations après la Guerre », assure Yves Donjon. L’historien est venu à Moscou en mai 2011 à l’occasion des célébrations consacrées au Jour de la Victoire. En retard pour l’événement, il a pris un taxi : « Quand le chauffeur a appris pour quelle raison j’étais à Moscou, il a refusé d’accepter de l’argent pour le trajet, il m’a simplement dit : Merci de vous souvenir ».

Par Maria Gorkovskaya, Le Courrier de Russie, juin 2012

Une révolution en Syrie ?

Non, une guerre civile confessionnelle

Contrairement à ce qu’affirme la plupart des commentateurs, ce qui se passe en Syrie n’est pas une révolution mais une guerre civile confessionnelle contre un pouvoir autoritaire d’obédience baasiste [1] qui a su faire jusqu’à présent régner une cohabitation entre toutes les religions, en réprimant d’une main de fer les extrémistes islamiques.

En novembre 2011, je publiais une analyse sur le contexte géopolitique de la crise syrienne et je terminais en évoquant la situation intérieure : « La situation intérieure syrienne est très différente de celle de la Libye. En Syrie vivaient en paix jusqu’à aujourd’hui de nombreuses communautés religieuses qui représentent 30 à 35% de la population face à 65 à 70% de sunnites au sein desquels existe la minorité extrémiste des frères musulmans. Le pouvoir syrien bénéficie ainsi du soutien de ces minorités qui craignent l’arrivée au pouvoir de la majorité sunnite. Le risque est de remplacer un pouvoir qui protège ces minorités par un pouvoir qui les opprime. Pour toutes ces raisons la France ne doit pas aller au-delà d’un discours humanitaire et s’opposer à toute action de l’Otan en Syrie, initiée par les Turcs soutenus, comme toujours, par les Américains ».

Ce qu’oublient trop souvent de souligner la majorité des commentateurs c’est que la résistance des insurgés sunnites et des frères musulmans ne peut exister que grâce à l’aide considérable des monarchies sunnites du golfe mais le succès de leur combat ne peut survenir sans un engagement occidental. En effet, pour les Alaouites et les minorités qui les soutiennent : Chrétiens, Ismaéliens, Druzes, Chiites il s’agit de vaincre ou de mourir.

Les Alaouites sont, en effet, considérés par l’Islam sunnite comme des apostats [2]. Cela leur a valu au XIVème siècle une fatwa du jurisconsulte salafiste Ibn Taymiyya, l’ancêtre du wahhabisme actuel, prescrivant leur persécution systématique et leur génocide. Sa fatwa n’a jamais été remise en cause et est toujours d’actualité, notamment chez les salafistes, les wahhabites et les Frères musulmans. Persécutés pendant 6 siècles, les Alaouites n’ont pris leur revanche qu’avec le coup d’Etat d’Hafez el-Assad, issu d’une modeste famille de la communauté, devenu chef de l’armée de l’air puis ministre de la Défense.

Face à la montée du fondamentalisme qui progresse à la faveur de tous les bouleversements actuels du monde arabe, son fils est soutenu par les 2,5 millions d’Alaouites, les 2 millions de Chrétiens de toutes obédiences, les 500 000 Druzes, les Chiites et les Ismaéliens, instruits du sort de leurs frères d’Irak et des Coptes d’Égypte. Seule minorité à jouer son propre jeu, la minorité Kurde, qui rêve d’un Kurdistan syrien.

La guerre civile confessionnelle est sous-jacente à l’histoire syrienne. Ainsi en 1980, un commando de Frères musulmans s’était introduit dans l’école des cadets de l’armée de terre d’Alep. Ecartant les élèves officiers sunnites, il a massacré 80 cadets alaouites au couteau et au fusil d’assaut en application de la fatwa d’Ibn Taymiyya. Les Frères l’ont payé cher en 1982 à Hama - fief de la confrérie - qui fut pratiquement rasée par son frère, Rifaat al-Assad, faisant plus de 10 000 victimes. Les violences inter-communautaires n’ont jamais cessé depuis, même si le régime actuel a tout fait pour les endiguer grâce à l’idéologie bassiste et en maintenant le pays sous une poigne de fer.

Autant les motivations confessionnelles des monarchies sunnites sont claires, autant la logique de l’activisme américain ne peut s’expliquer que par le jeu des multiples influences qui, dans cette année électorale, pèsent de tout leur poids sur les candidats.

La première est celle des industriels de l’armement américains qui ont toujours tiré un large profit des situations de guerre au Moyen-Orient [3] et de leurs généreux clients, les monarchies du Golfe persique.

La seconde est le pouvoir d’influence de la Turquie, alliée fidèle des États-Unis qui pour la droite religieuse américaine représente le modèle à instiller au Moyen-Orient : « One Nation under God » [3] un fonctionnement démocratique, une armée puissante et équipée de matériel américain.

Pour la France, la position à prendre est claire. Se tenir à l’écart de cette guerre civile tout en faisant pression sur les deux camps pour en limiter les atrocités. Le gouvernement doit expliquer aux Français que la Syrie n’est pas la Libye et même s’il est de bonne guerre pour l’opposition de critiquer l’inaction du nouveau Président, c’est la seule option raisonnable.

Car en Libye, il s’agissait d’une révolution populaire face à un tyran et cela a été l’honneur de la France de mettre fin à ses atrocités. En Syrie, nous sommes face à une guerre civile, déclenchée sous couvert d’un printemps arabe, qui vise à imposer un pouvoir confessionnel extrémiste face à un pouvoir certes non démocratique et violent mais soutenu par toutes les minorités religieuses qu’il a toujours respectées.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Le Parti Baas originel est créé en 1947 à Damas et a pour but l’unification des différents États arabes en une seule et grande nation. La doctrine baassiste combine le socialisme arabe et le nationalisme panarabe. La laïcité est un autre pilier du Baas : ses fondateurs pensaient que seul un État laïc permettrait de regrouper toutes les composantes d’une nation arabe très divisée sur le plan confessionnel.

[2] Mahomet aurait dit : « Quiconque change sa religion, tuez-le. ».

[3] Je jure allégeance au drapeau des États-Unis d’Amérique et à la République qu’il représente, une nation unie sous l’autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Serment au drapeau américain.

Afghanistan : 10 ans de guerre pour rien ?