Doctrine de dissuasion

contre doctrine d’attaque préemptive

Un débat auquel j’ai participé ce matin, jeudi 14 juin 2012, sur Radio Notre Dame avec un grand expert des questions spatiales, Alain Dupas, m’a fait prendre conscience que je n’avais pas assez développé l’aspect culturel dans ma critique de la stratégie américaine visant à déployer un bouclier anti-missile en Europe.

Cette analyse constitue ainsi un complément à celle citée en référence

Nous nous opposons souvent à nos alliés américains sur les questions stratégiques car nos paramètres géostratégiques ne « nous font pas boxer dans la même catégorie ».

Ainsi, les stratèges français ont élaboré la stratégie de dissuasion nucléaire [1] que nous avons facilement assimilée car c’est une stratégie dite du « faible au fort ». Elle visait à combler l’asymétrie des forces entre le potentiel de l’URSS et le nôtre par le raisonnement suivant : si tu m’attaques et que tu mets en cause mes intérêts vitaux, tu devras payer un prix supérieur à l’enjeu que je représente pour toi. Ce qui se traduit sur le plan militaire par la nécessité de conserver, même après avoir subi une attaque contre nos forces nucléaires, une capacité de représailles sur les villes adverses, susceptible de causer des pertes à sa population et des dommages à son potentiel industriel supérieurs à l’enjeu que nous représentons pour lui.

Une partie importante des stratèges américains, se fondant sur la superpuissance américaine, estime qu’ils sont dans la situation inverse « du fort au faible » et ont donc toujours refusé la logique de la dissuasion nucléaire car elle revient à accepter, si elle échoue, de devoir subir une première frappe adverse avant de riposter. Or la mentalité «cow-boy» est fortement ancrée chez les militaires et les stratèges américains : c’est celui qui dégaine et qui tire le plus vite qui sort vainqueur de l’affrontement. C’est dans cette logique et, en dehors de tout mandat de l’ONU, que, prenant prétexte de l’existence d’armes de destruction massive en Irak, le texan George Bush junior, a décidé la seconde guerre du golfe ; c’est pour cela aussi qu’un débat existe actuellement aux États-Unis sur la nécessité de lancer une attaque préemptive contre le potentiel nucléaire iranien en cours de constitution.

Néanmoins, cette logique stratégique de l’attaque préventive même sophistiquée par le concept d’attaque préemptive n’est pas considérée comme légitime par tous les tenants d’une gouvernance mondiale qui condamnent celui qui prend la responsabilité d’ouvrir les hostilités. La légitimité d’une attaque en premier même lorsque la menace d’une attaque de l’adversaire est jugée imminente n’est pas recevable car cela rend les tenants de cette stratégie juges et parties de la légitimité de l’ouverture des hostilités. C’est pourtant en s’appuyant sur cette doctrine que le gouvernement israélien appelle à une action préemptive contre un potentiel nucléaire iranien dont personne ne connaît réellement l’état d’avancement.

Si on accepte cette logique de l’attaque préemptive, il faut aussi accepter de considérer que le pays agressé est en droit de riposter et c’est là que la raison cachée d’un bouclier anti-missile, que les américains veulent déployer dans l’Est de l’Europe, se dévoile.

Il ne s’agit pas de parer, comme on le voit écrit à longueur de colonnes, une attaque déclenchée par l’Iran, ce qui serait suicidaire pour elle, mais de diminuer autant que faire ce peu les effets de représailles que ce pays agressé pourrait lancer avec ses forces restantes dans une logique « du perdu pour perdu qu’il y en ait d’autres que moi qui subisse des pertes et des dommages ». C’est ce que Saddam Hussein avait tenté de faire avec des SCUD contre Israël après le déclenchement de l’opération «tempête du désert».

C’est pour cette raison que de nombreuses voix s’élèvent pour considérer qu’un bouclier anti-missile a un effet déstabilisant puisqu’il ouvre la porte à une attaque en premier en contribuant à minimiser les pertes et les dommages que le camp de l’agresseur risque de subir du fait d’une riposte désespérée de l’agressé.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Lire mon analyse du 28 Mai 2012 : « Le bouclier anti-missile une réponse inappropriée à une menace inexistante »

Source : Radio Notre Dame

Le bouclier antimissile : une réponse inappropriée à une menace inexistante

Après le scandale des armes de destruction massives de Saddam Hussein, les Américains et l’OTAN essaient de persuader les Européens de la nécessité de déployer un bouclier anti-missiles face à une menace iranienne inexistante, pour le plus grand bénéfice de l’industrie d’armement des États-Unis.

Le Figaro, sous la plume avisée d’Isabelle Lasserre, titrait dans son édition du 22 mai, OTAN : unité de façade autour du bouclier anti-missile. Comment pourrait-il en être autrement face à une menace inexistante et si, un jour, elle devait exister, face à une réponse inappropriée ?

Une réponse inappropriée ?

L’interception de missiles balistiques d’une portée de 2000 km, comme celle du missile iranien Sejil2, est très difficilement réalisable car, entre le moment où le tir est décelé et la phase d’impact, on ne dispose que de 15 à 20 minutes pour prendre une décision, lancer un missile anti-missile et espérer toucher une cible qui fonce vers la terre à une vitesse de 4 à 6km par seconde.

Pour qu’un bouclier anti-missile soit efficace, il devrait être capable d’arrêter à coup sûr un missile équipé d’une tête nucléaire. Cela implique un système en alerte 24 sur 24, 7 jours sur 7, un processus de décision quasi-automatique et surtout une capacité démontrée d’interception de 100%. En effet, on ne peut pas accepter le risque qu’un missile équipé d’une tête nucléaire atteigne son objectif. Or il n’existe aucune preuve qu’un taux d’interception voisin de 100% soit réalisable.

C’est pour cette raison que tous les théoriciens de l’arme nucléaire ont bâti une stratégie basée sur la dissuasion nucléaire : signifier à tout agresseur potentiel qu’une attaque qui mettrait en cause nos intérêts vitaux entrainerait automatiquement des représailles nucléaires massives sur ses villes.

La stratégie de dissuasion durant la guerre froide a montré son efficacité puisqu’aucun affrontement majeur direct n’a eu lieu entre deux puissances nucléaires.

Une menace inexistante ?

Pour les experts militaires, une menace résulte de l’existence d’un potentiel (des armes, des forces), avec une balance des forces déséquilibrée au profit de l’adversaire (la différence des budgets militaires constituant un indicateur) et aussi une probabilité d’utilisation offensive non nulle, incarnée par une doctrine d’emploi résolument offensive et un système politique autocratique.

Comment se situe l’Iran en termes de potentiel militaire. Son budget militaire est de l’ordre de 10 milliards de $ (constants 2010) [1] et représente moins de 3% de son PIB. Il est inférieur à celui d’Israël (15 milliards de $). Comparons-le avec celui des pays que l’Iran est censé menacer : les 5 plus grands pays européens dépensent pour leur défense 20 fois plus que Téhéran. Les États-Unis, membre de l’Alliance Atlantique et de l’OTAN, 70 fois plus. Ce déséquilibre des potentiels rend dérisoire la menace iranienne.

De plus, ce n’est pas parce que l’Iran va disposer de missiles Sejil2 portant à 2000 km que ses dirigeants risquer de les utiliser offensivement. En effet, peut-on raisonnablement imaginer une seconde que les dirigeants iraniens prennent l’initiative (en première frappe) d’envoyer un missile nucléaire sur un pays membre de l’Alliance atlantique au risque de subir des représailles massives qui détruiraient leur pays et leur pouvoir ?

En réalité, la stratégie de défense de l’Iran est comparable à celle que le Général de Gaulle a bâtie, pour la France, inspirée par les théoriciens de l’arme nucléaire que furent les généraux Gallois, Poirier et Beaufre : une stratégie du faible au fort. La France s’est dotée, dans les années 60, d’un potentiel de représailles nucléaires qui rendait le coût qu’un agresseur devrait accepter de payer pour mettre en cause nos intérêts vitaux, supérieur à l’enjeu qu’il pourrait retirer de son agression. C’est ce que l’Iran, soumis aux menaces américaines et israéliennes, s’essaye à faire.

Enfin, contrairement à ce que laissent supposer ceux qui mettent en avant les diatribes du Président Ahmadinejad contre « l’État sioniste » pour dénoncer la menace iranienne, le pouvoir en Iran est partagé entre le Président et le Guide suprême, et celui d’Ahmadinejad vient d’être très affaibli par les élections législatives du 2 mars 2012. Bien plus, ce n’est pas lui qui détiendrait, si elles existaient, les clés d’un armement nucléaire.

En effet, le camp du Guide suprême de la Révolution iranienne Ali Khamenei a effectivement remporté plus de 75% des sièges au parlement. Beaucoup des membres du parti d’Ahmadinejad n’ont pas été élus, y compris sa propre sœur. Les partisans d’Ali Khamenei se sont, à l’inverse, renforcés et le pouvoir du Guide suprême s’est encore consolidé. Durant la campagne électorale, les grands dossiers comme le nucléaire, la situation économique de l’Iran ou encore les relations avec les autres pays de la région après le Printemps arabe n’ont donc pas été débattus, car ils font partie du «domaine réservé» du Guide suprême Ali Khamenei.

Alors pourquoi les américains s’acharnent-ils à présenter l’Iran comme une menace ?

La menace iranienne sert les intérêts du complexe militaro-industriel américain. Elle permet de justifier le déploiement en Europe d’un bouclier anti-missile. Ce déploiement couterait probablement plusieurs centaines de milliards d’euros, quoiqu’en dise ses promoteurs. Il permettrait d’éviter qu’une décroissance trop forte des budgets militaires américains, inévitable avec le retrait définitif d’Irak et la fin de l’intervention en Afghanistan prévue pour 2014, n’entame leur potentiel industriel de Défense.

L’Iran a privé les Américains d’une grande partie du bénéfice de la guerre d’Irak où ils ont englouti, selon les diverses estimations, entre 1000 et 3000 milliards de dollars. En effet, sous la pression [2] des milices du leader chiite radical Moktada Sadr, soutenu par l’Iran qui avait menacé « d’intensifier la résistance armée » et de « réactiver l’Armée du Mahdi », les 50 000 soldats américains que le Pentagone espérait maintenir dans plusieurs bases aériennes ont dû quitter l’Irak en décembre 2012.

L’Iran soutient les mouvements terroristes qui font peser une menace permanente sur la sécurité des Israéliens mais en aucun cas sur la survie d’Israël. L’argument le plus ridicule souvent avancé serait le risque de la fourniture par l’Iran d’armes nucléaires au Hezbollah, afin de rayer Israël de la carte sans être directement impliqué. C’est oublier que la raison première de l’acquisition de la puissance nucléaire est d’abord de sanctuariser son territoire et de protéger ses intérêts vitaux. N’oublions pas que le régime des ayatollahs se sent menacé depuis son avènement [3].

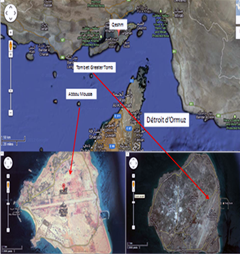

En revanche, l’Iran fait peser une menace non pas sur l’Europe mais sur le détroit d’Ormuz, artère vitale pour l’approvisionnement pétrolier des Occidentaux de la Chine et du Japon.

Mais le bouclier anti-missile ne sert à rien contre cette menace bien réelle.

En effet, la république islamique a cherché, depuis la fin de la guerre avec l’Irak, à consolider sa capacité de nuisance sur le transit maritime régional dont la fluidité répond aux intérêts stratégiques de Washington… La maîtrise des îles de la Petite Tomb, de la Grande Tomb, de Qeshm et d’Abbou Moussa fournit à l’Iran un point d’ancrage important dans sa volonté de développer une capacité de nuisance potentielle sur le transit pétrolier dans le Golfe.

Espérons que François Hollande, conseillé par son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui connaît parfaitement ces questions, ne se laissera pas entrainer dans le piège stratégique que Washington et les industries d’armement américaines tendent à l’Europe.

La France et l’Europe ont tout à perdre à diaboliser l’Iran. [4]

Néanmoins, tous les efforts diplomatiques pour éviter une prolifération nucléaire sont eux pleinement justifiés. Mais les menaces de frappe contre les installations nucléaires de l’Iran vont à l’encontre de cet objectif car elles renforcent en Iran le camp de ceux qui veulent disposer de l’arme nucléaire pour dissuader toute agression contre leur territoire.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Source : SIPRI.

[2] Des dizaines de milliers de ses partisans avaient défilé samedi 21 mai 2011 dans les rues de Bagdad, menaçant de reprendre la lutte armée si les forces américaines ne quittent pas le pays, comme prévu, d’ici la fin de l’année. A Bassora, c’est plus de 5 000 personnes qui ont lancé le même avertissement aux États-Unis.

[3] Saddam Hussein a agressé, en 1980, l’Iran en espérant profiter de sa désorganisation liée à l’arrivée au pouvoir de Khomeini, en 1979, et ce ne sont pas les discours de George Bush et de son entourage qui ont pu atténuer cette paranoïa.

La sécurité énergétique à long terme de l’Europe et son destin en tant que puissance économique et politique nécessitent des choix géopolitique clairs et courageux

En s’alignant systématiquement sur les positions diplomatiques et stratégiques des États-Unis, l’Europe joue contre sa sécurité énergétique et favorise un rapprochement de la Russie avec la Turquie, leur livrant ainsi les clés de son approvisionnement en gaz naturel.

L’Europe ne peut pas à la fois faire l’impasse sur le nucléaire, sur le gaz de schiste et confier les clés de son approvisionnement en gaz naturel à deux pays, la Russie et la Turquie, avec lesquels elle n’a pas établi une alliance stratégique de long terme.

Quel est l’enjeu ?

Les investissements en matière énergétique sont très lourds et demandent du temps pour se traduire par une inflexion du mix énergétique et cela malgré une quasi-stagnation entre 2000 et 2010 de la consommation primaire d’énergie de l’Europe des 27 [1].

La consommation d’énergie primaire renouvelable, malgré les incitations politiques et financières mises en œuvre dans les 27 pays de l’Union Européenne, n’est passée sur cette période que de 5,6 à 9,8% du total de la consommation d’énergie primaire de l’Europe des 27 et pour laquelle la biomasse et l’énergie hydroélectrique représentent 86% du total, ce qui signifie que les autres sources renouvelables [2], dont on parle tant, ne comptent encore que pour 1,4% dans le mix énergétique européen [3].

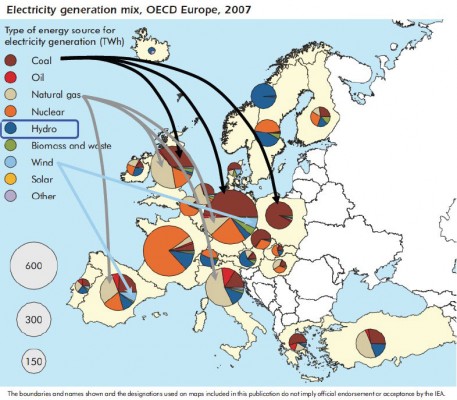

Le graphique ci-dessous montre que la situation de départ des pays européens est très différentiée (cliquer pour agrandir l’image) :

Cette hétérogénéité des situations rend très complexe l’élaboration d’une politique commune. Néanmoins un certain nombre de tendances se dessinent [4].

Sur les années 2000-2010, sont en régression la consommation primaire de :

- charbon et de lignite de −8,7%. Sa part dans la consommation primaire d’énergie n’est plus en 2010 que de 15,9% (8,1% pour les cinq premiers pays de l’UE);

- pétrole et produits pétroliers de −6,6%. Sa part dans la consommation primaire d’énergie n’est plus en 2010 que de 35,1% (22,9% pour les cinq premiers pays de l’UE);

- chaleur nucléaire de −3%. Sa part dans la consommation primaire d’énergie n’est plus en 2010 que 13,4% (10,2% pour les 5 premiers pays de l’UE).

Ces trois sources d’énergie primaire représentaient encore en 2010 presque les deux tiers (64,4%) du mix énergétique européen.

Les sources d’énergie en croissance dans le mix énergétique de l’Europe des 27 sont :

- les énergies renouvelables dont la part, dans le mix total, reste très faible : 9,8%;

- le gaz naturel dont la part dans le mix énergétique a cru de 12% sur la période et qui représente 25,1% en 2010 de la consommation totale d’énergie primaire des 27 pays de l’UE.

Les choix géopolitiques qui en découlent

Les réserves prouvées de pétrole, qui n’augmentent pas sur la période, n’assurent plus au monde qu’environ 30 années de consommation avec le taux actuel de récupération des huiles dans les puits. Mais elles sont très largement réparties sur terre d’où une meilleure sécurité d’approvisionnement.

Inversement, les réserves mondiales de gaz naturel prouvées se sont accrues de 25% sur la période considérée. Elles sont proches de 200 000 milliards de m³ et assurent au moins 70 ans de consommation, sans compter les gaz de schiste. Mais elles sont très inégalement réparties.

En effet, 4 pays possèdent les 2/3 des réserves en gaz naturel du monde : la Russie : 45 000 milliards de m³ (22,5%); l’Iran : 30 000 milliards de m³ (15%); le Qatar : 25 000 mds m³ (12,5%), le Turkménistan : probablement 25 000 mds de m³ (12,5%) [5]. Les autres riverains de la Caspienne, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan, auxquels il faut ajouter l’Irak, qui a une frontière commune avec la Turquie, représentent 5% de plus, environ.

A la lumière de ces faits, il est clair qu’accompagner la régression des sources d’énergies:

- rares, comme le pétrole;

- ayant des effets néfastes sur le climat en l’état actuel des technologies et du parc installé, comme le charbon;

- ou décrétées comme risquées par une population européenne conditionnée par une « gauche écolo » ignorante, comme le nucléaire

ne pourra être réalisée à un horizon prévisible (2050) sans un accroissement important du pourcentage des énergies renouvelables et du gaz naturel dans le mix énergétique européen.

Il est alors facile de constater, sur le plan géopolitique, que le gaz naturel qui approvisionnera l’Europe transitera en majorité et obligatoirement par 2 pays : la Russie et la Turquie.

Or, au lieu de faire de la Russie un partenaire stratégique, l’Europe et, en particulier les pays de l’Est européen [6], sont tombés dans le piège de la stratégie américaine qui veut maintenir à tout prix la division de « l’Heartland » pour pouvoir assurer un condominium planétaire avec la Chine, multipliant les provocations pour maintenir avivé le nationalisme russe [7].

Les Russes et les Turcs, rejetés par l’Europe, ont compris qu’ils détenaient les clés de sa sécurité énergétique et qu’ils sont en mesure de monnayer très cher cette position. Pour ce faire, ils sont en train de mettre sur pied ensemble un partenariat stratégique dans le domaine des gazoducs.

Dès 2005, inquiétés par les crises d’approvisionnement, liées aux crises entre la Russie et l’Ukraine, cornaqués par la Commission européenne, les pays de l’Est européen, désireux de réduire leur dépendance au gaz russe et à son acheminement via l’Ukraine, ont mis un pied un projet de gazoduc, Nabucco [8], qui devait permettre d’acheminer plus de 30 milliards de mètres cube de gaz par an de l’Asie Centrale vers l’Europe, via la Turquie et sans passer par la Russie.

La Russie, via Gazprom, a lancé immédiatement un projet concurrent South Stream [9], embarquant dans cette concurrence : ENI (Italie), EDF et BASF (Allemagne [10]). La Turquie, dont pourtant la compagnie nationale BOTAS était partie prenante du projet Nabucco, a autorisé la Russie, en décembre 2009, à faire passer son gazoduc South Stream [11] dans ses eaux territoriales de la Mer Noire. La construction de ce tuyau doit commencer dès cette année.

« Nabucco était dans le coma bien avant l’accord sur South Stream », affirme Necdet Pamir, ancien directeur adjoint de la compagnie d’hydrocarbures turque TPAO. « Mais personne n’ose dire que Nabucco est mort », ajoute-t-il à l’AFP [12].

Les Européens, en refusant de prendre les seules deux décisions stratégiques qui peuvent assurer leur sécurité énergétique (favoriser l’énergie nucléaire et/ou de bâtir une alliance avec la Russie), ne détiendront plus à l’avenir les clés de leur développement économique et acceptent ainsi de remettre leur destin et celui du monde entre les mains du condominium sino-américain.

Nous aurons l’occasion d’y revenir dans d’autres articles.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Elle n’a augmenté que de 1% entre 2000 et 2010.

[2] L’éolien, le photovoltaïque, la géothermie, les pompes à chaleur, le biogaz et les biocarburants.

[3] Pour les 5 plus grands pays : l’Allemagne, Espagne, la France, l’Italie et le Royaume Uni, ce pourcentage est passé de 2,6% à 5,4%.

[4] Source des chiffres : http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

[5] A la suite de la réévaluation du gisement de South Lolotan par Gaffney, Cline & Associates : il pourrait contenir 21,2 milliers de milliards de m³.

[6] Qui sous l’influence américaine, à l’inverse de la réconciliation franco-allemande n’ont pas encore tourné la page de la guerre froide.

[7] Consulter mon dernier livre Russie, Alliance vitale, Éditions Choiseul, 2011.

[8] Capital réparti à hauteur de 16,67% entre OMV (Autriche), MOL (Hongrie), Transgaz (Roumanie), Bulgargaz (Bulgarie), BOTAS (Turquie), RWE (Allemagne).

[9] Gasprom - 50%, ENI - 20%, EDF - 15%, BASF - 15%.

[10] Qui a mis un pied dans les deux projets.

[11] Qui doit acheminer 63 milliards de m³ par an.

[12] AFP 05/02/2012 à 15:07.

Un éclairage sur la démocratisation en Birmanie : une réponse du courant nationaliste de la junte birmane à la tentative chinoise de colonisation rampante

La Birmanie, un enjeu stratégique pour la Chine

Eu égard à sa situation géographique et à la richesse de ses ressources énergétiques, la Birmanie représente un enjeu géostratégique majeur que la Chine ne peut ignorer, ni laisser aux mains d’autres puissances, indienne ou occidentale. En effet, la Chine est dépendante de l’acheminement, par voie maritime, d’une grande partie de son énergie provenant du Moyen-Orient. Cette route maritime passe obligatoirement par les deux détroits d’Ormuz et de Malacca, facilement contrôlables par des puissances maritimes dont les États-Unis. La traversée de la Birmanie permet à la Chine de s’affranchir de la dépendance la plus contraignante : celle du détroit de Malacca. Par ailleurs, les réserves prouvées de gaz birman sont loin d’être négligeables puisqu’elles représenteraient environ 3 ans de la consommation chinoise de 2009. La construction d’infrastructures de liaisons entre la Chine et la Birmanie témoigne de la prise en compte, par la Chine, de cet enjeu stratégique. Une route carrossable est en voie d’achèvement entre la frontière chinoise et Kengtung, à l’Est de l’état Shan. Les militaires chinois ont installé une station d’écoute sur les Coco Islands, îlots birmans de l’Océan Indien. La Chine participe, en outre, à la construction de ports en eau profonde sur l’Océan Indien, préparant un débouché chinois sur cette façade. Un pipeline et un gazoduc vont respectivement relier Kunming, capitale du Yunnan, au port birman de Sittwe et à Kyaukpyu, sur l’île de Ramree [1]. Le pipeline doit transporter 400 000 barils/jour en provenance du Moyen-Orient.

Parallèlement, le gazoduc pour lequel la CNPC va investir un peu plus d’un milliard de dollars est destiné à transporter 25 milliards de m³ de gaz sur 30 ans provenant du gisement offshore birman, appelé Shwe (« or », en birman), à une trentaine de kilomètres de Sittwe, la capitale de l’état arakanais [2]. Le « Memorandum of Understanding (MOU) », signé avec PetroChina au printemps 2005, a été complété en 2008 par un MOU entre les sociétés d’exploitation et la CNPC, portant sur l’achat et le transport de gaz naturel à partir des champs A-1 et A-3 en direction de la Chine [3]. Ces oléoducs auront une longueur de 1 200 km à comparer avec les 45 km terrestres du gazoduc Yadana, réalisé par le consortium dirigé par Total.

L’importance de cette voie d’acheminement de l’énergie est si stratégique pour la Chine que l’on peut se demander si elle ne procède pas depuis une vingtaine d’années à une colonisation rampante de la zone que vont traverser les deux oléoducs. Ainsi, la province birmane de Mandalay, traditionnel bastion ethnique et culturel birman, qui se trouve sur le tracé des oléoducs est désormais quasiment « colonisée » par les nationaux chinois. Ces derniers représentent aujourd’hui 30 à 40% des habitants de la ville de Mandalay, soit presque autant que les Birmans, la ville abritant par ailleurs une importante communauté d’Indo-Birmans. Le Birman reste encore la langue principale de Mandalay, mais le mandarin y est de plus en plus parlé, notamment dans les zones commerciales comme le marché de Zegyo.

Cette présence humaine, économique est également militaire. Depuis les années 1990, avec la signature d’un contrat de vente d’armes portant sur une valeur d’un milliard de dollars US, la Chine est désormais le premier partenaire commercial du Myanmar [4]. La Chine fournit régulièrement l’armée du Myanmar en équipement militaire lourd, notamment en chars d’assaut, en véhicules blindés de transport de troupes et en pièces d’artillerie (obusiers, armes antichars et antiaériennes, etc.).

Le ressentiment birman croissant envers la Chine

Cette présence chinoise est tellement massive qu’elle génère un fort ressentiment chez les populations birmanes du Nord du pays qui perçoivent désormais la présence chinoises comme une nouvelle forme de colonisation économique [5]. En mai et juin 2010, une série d’attentats à la bombe ont visé les chantiers et les installations [6] gaziers et pétroliers chinois en Birmanie. Des observateurs soulignent par ailleurs le développement d’un sentiment d’exaspération, qualifié de phénomène de « sinophobie » par certaines sources, de plus en plus présent en Birmanie spécialement envers les dernières vagues d’émigrés dans le Nord du pays. Les populations locales observent que les activités de la communauté chinoise en Birmanie ne leur sont pas bénéfiques et se plaignent aujourd’hui de la quasi-absence d’efforts d’intégration de la part de ces nouveaux arrivants. Aux yeux de la population locale, les anciennes générations d’émigrés chinois s’intégraient beaucoup plus dans l’environnement local en pratiquant le bouddhisme et en parlant le birman, alors que la nouvelle génération semble être principalement motivée par les opportunités d’affaires et ne fait aucun effort pour s’intégrer et pour respecter les codes locaux.

Ce ressentiment s’est traduit récemment par des attaques armées contre les projets de barrages sur l’Irrawaddy destinés à alimenter en électricité la province chinoise du Yunnan et notamment envers le plus grand d’entre eux, le barrage de Myitsone qui est devenu le symbole de leur lutte identitaire pour les minorités ethniques qui peuplent ces régions. La Kachin Independence Army (KIA) et la Shan State Army ont bloqué le transport de matériel venant de Chine infligeant des revers à l’armée birmane, censée protéger les travailleurs chinois et soulevant un écho favorable dans la population birmane. A tel point que le 30 septembre 2011, le président Thein Sein annonçait au Parlement la suspension de la construction du barrage controversé de Myitsone, afin de « respecter la volonté du peuple ».

Cette décision a déclenché la colère des autorités chinoises qui ont pris l’habitude de considérer la Birmanie comme un « dominion » [7] ce qui les a conduits à sous-estimer la montée d’un courant nationaliste au sein de la junte. Un signal fort de cette lutte au sein de la junte entre un courant nationaliste et un courant inféodé à Pékin avait été fourni par la condamnation à mort, à Rangoon, en janvier 2010, de deux hauts fonctionnaires birmans, accusés d’avoir divulgué des secrets d’État. Ex-officier de l’armée, Win Naing Kyaw et son collègue, Thura Kyaw, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, auraient organisé la fuite d’informations et de photos sur le voyage de généraux du régime en Corée du Nord et en Russie en 2006 et 2008. Les documents mentionnaient l’éventuel achat d’un système de missiles guidés à Moscou et la construction de tunnels par la Corée du Nord [8]. Le fait que la Corée du Nord et la Russie soient citées dans les attendus du jugement est à cet égard significatif et destiné à adresser un message aux autorités de ces deux pays et spécialement à Moscou : « pas touche » à la Birmanie [9]. Pékin, malgré sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, ne peut accepter aucune immixtion stratégique du Kremlin dans un pays qu’elle considère comme faisant partie de sa zone d’intérêt exclusive.

Cet éclairage fait penser que l’évolution démocratique récente en Birmanie, qui a vu le retour triomphant d’Aung San Sun Kyi dans le devant de la scène politique birmane, est le résultat de la primauté du courant nationaliste au sein de l’armée et vise à permettre sa consolidation. En effet, le début de démocratisation du pays, devrait offrir aux dirigeants nationalistes birmans l’appui du peuple birman pour résister aux pressions de Pékin et pour éliminer définitivement les officiers inféodés à Pékin du haut commandement du pays.

Cette évolution démocratique et nationaliste ouvre donc des perspectives nouvelles pour les entreprises occidentales sur le marché birman. Elle démontre, à postériori, que le groupe Total a eu raison de se maintenir en Birmanie et que les ONG, qui ont confondu idéologie et réalité politique en soutenant que sa présence confortait la dictature, se sont une nouvelle fois fourvoyées dans des combats inutiles pour les valeurs qu’elles prétendent défendre et pénalisants pour les entreprises occidentales.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Qui se situe à une cinquantaine de km au Sud du Port de Sittwe.

[2] Une division administrative d l’Etat birman.

[3] C’est Un consortium international dirigé par Daewoo International qui devrait investir 5,6 milliards de dollars pour développer les champs gaziers birmans pour le compte de la China National Petroleum Corporation (CNPC). La répartition au sein du consortium est la suivante : Daewoo International (51%), India’s Oil and Natural Gas Corp With (17%), Myanmar Oil&Gas Enterprise With (15 %), India’s GAIL With (8.5%) et Korea Gas Corp (8.5%).

[4] La Chine est la seule grande puissance exportatrice d’armes à ne pas avoir signé d’accord multilatéral, définissant des critères – respect des droits humains, entre autres – de délivrance des autorisations d’exporter. Nombre des entreprises impliquées dans le commerce des armes dépendent de l’Armée populaire de Libération (APL) et de la police d’État chinoises.

[7] Au sens britannique, un dominion britannique signifie qu’un territoire peut s’occuper lui-même de ses finances, de sa politique intérieure (à part quelques « règles éthiques de base » imposées par l’entité dominante) et de son commerce (ici aussi à l’exception des exigences de la métropole). Toutefois ce territoire ne peut gérer sa politique internationale. Il a droit à une force armée se rapportant en dernier lieu à l’entité dominante, donc, par exemple, l’armée canadienne était partie intégrante de l’armée britannique jusqu’en 1917.

[9] La Corée du Nord, qui vit sous la totale dépendance économique de Pékin, essaie aussi de son coté de faire preuve d’une relative indépendance sur le plan militaire, comme l’ont montré en 2009 les tests de missiles. Ces essais ont d’ailleurs rendu furieux les dirigeants chinois qui n’avaient pas été prévenus par Pyongyang. Tous les responsables politiques et les généraux en charge des relations avec la Corée ont été mutés séance tenante. Par ailleurs, malgré sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures russes.

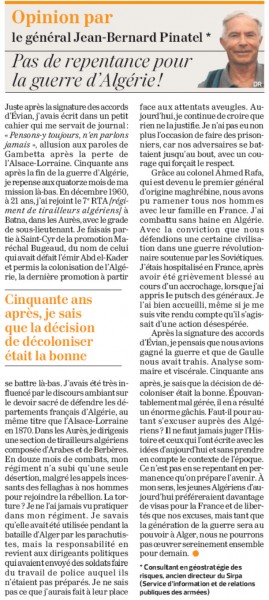

Pas de repentance pour la guerre d’Algérie !

Le Journal du dimanche, 18 mars 2012

Juste après la signature des accords d’Evian, j’avais écrit dans un petit cahier qui me servait de journal : « Pensons-y toujours, n’en parlons jamais », allusion aux paroles de Gambetta, après la perte de l’Alsace-Lorraine. Cinquante ans après la fin de la guerre d’Algérie, je repense aux quatorze mois de ma mission là-bas. En décembre 1960, à 21 ans, j’ai rejoint le 7éme RTA [régiment des tirailleurs algérien] à Batna, dans les Aurès, avec le grade de sous-lieutenant. Je faisais partie, à Saint-Cyr, de la promotion Maréchal Bugeaud, du nom de celui qui avait défait l’émir Abd-el-Kader et permis la colonisation de l’Algérie, la dernière promotion à partir se battre là-bas. J’avais été très influencé par le discours ambiant sur le devoir sacré de défendre les départements français d’Algérie, au même titre que l’Alsace-Lorraine en 1870. Dans les Aurès, je dirigeais une section de tirailleurs algériens, composée d’Arabes et de Berbères. En douze mois de combat, mon régiment n’a subit qu’une seule désertion, malgré les appels incessants des fellaghas à nos hommes pour rejoindre la rébellion. La torture ? Je ne l’ai jamais vue pratiquer dans mon régiment. Je savais qu’elle avait été utilisée pendant la bataille d’Alger par les parachutistes, mais la responsabilité en revient aux dirigeants politiques qui avaient envoyé des soldats faire du travail de police auquel ils n’étaient pas préparés. Je ne sais pas ce que j’aurais fait à leur place, face aux attentats aveugles. Aujourd’hui, je continue de croire que rien ne la justifie. Je n’ai pas eu non plus l’occasion de faire des prisonniers, car nos adversaires se battaient jusqu’au bout, avec un courage qui forçait le respect.

Grâce au colonel Ahmed Rafa, qui est devenu le premier général d’origine maghrébine, nous avons pu ramené tous nos hommes avec leurs familles en France. J’ai combattu sans haine en Algérie. Avec la conviction que nous défendions une certaine civilisation dans une guerre révolutionnaire soutenue par les Soviétiques. J’étais hospitalisé en France après avoir été grièvement blessé au cours d’un accrochage, lorsque j’ai appris le putsch des généraux. Je l’ai bien accueilli, même si je me suis vite rendu compte qu’il s’agissait d’une action désespérée.

Cinquante ans après, je sais que la décision de décoloniser était la bonne

Après la signature des accords d’Evian, je pensais que nous avions gagné la guerre et que de Gaulle nous avait trahi. Analyse sommaire et viscérale. Cinquante ans après, je sais que la décision de décoloniser était la bonne. Épouvantablement mal gérée, il en résulte un énorme gâchis. Faut-il pour autant s’excuser auprès des Algériens ? Il ne faut jamais juger l’Histoire et ceux qui l’ont écrite, avec les idées d’aujourd’hui et sans prendre en compte le contexte de l’époque. Ce n’est pas en se repentant en permanence que l’on prépare l’avenir. A mon sens, les jeunes Algériens préféreraient davantage de visas et de liberté que nos excuses, mais tant que la génération de la guerre sera au pouvoir à l’Alger, nous ne pourrons pas œuvrer sereinement ensemble pour demain.

Poutine a été réélu et c’est un bien pour la Russie et pour les Russes

La plupart des journalistes et de nos intellectuels en chaise longue passent leur temps à dénigrer Poutine parce qu’il porte en lui un péché originel et est marqué, pour eux, d’une trace indélébile : il a fait partie du KGB. Ils oublient tout simplement qu’à l’époque soviétique c’était l’élite intellectuelle de la nation, qui était choisie et dirigée d’office vers ce service de sécurité. Par leur attitude de dénigrement systématique, la plupart des commentateurs français se comportent comme des commissaires politiques défendant une position idéologique qui déforme la réalité et ne prend pas en compte la dimension historique.

Certes, en Russie, le bourrage d’urnes existe encore, les experts estiment qu’il intervient encore aujourd’hui pour environ 10% des votes mais il était systématique dans les années 90. La volonté de faire disparaître ce fléau existe, l’installation des webcams en témoigne. Évidemment, il y a encore un niveau de corruption intolérable en Russie. Mais rappelons-nous elle existait massivement aux États-Unis, avant la seconde guerre mondiale, le film « Les incorruptibles » nous le rappelle. Elle sévit toujours marginalement en France et aux États-Unis; les Chinois n’ont pas choisi Chicago au hasard comme plage de débarquement pour investir aux États-Unis [1]. Mais la possibilité de manifester sans répression sanglante est désormais une réalité en Russie. Certes, la censure s’exerce encore dans les médias audiovisuels mais une presse écrite indépendante du pouvoir se développe. Les réseaux sociaux s’étendent rapidement, même s’ils sont surveillés. Oui, le chemin vers une démocratie exemplaire est encore long mais les progrès sont indéniables.

La prise en compte de la dimension historique et un peu de retour sur notre propre histoire devraient pourtant conduire nos éternels donneurs de leçon à plus de modestie.

Il a fallu à la démocratie française plus de deux siècles pour être ce qu’elle est aujourd’hui, la démocratie russe a tout juste 20 ans.

Le parcours que nous avons traversé en deux siècles sur le chemin démocratique a été pour le moins chaotique : trois révolutions, deux empereurs, un général arrivé au pouvoir il y a peine 60 ans, grâce à un putsch de parachutistes. La liberté de la presse, elle n’existe réellement en France que depuis 30 ans. La censure à la télévision sévissait encore dans les années 70. En 1980 les véhicules « gonios » de la police tournaient dans Paris pour repérer et arrêter les premiers journalistes FM. Ne parlons pas du bourrage des urnes qui n’a pas totalement été éradiqué en France : Tiberi dans le 5ème arrondissement de Paris, Martine Aubry élue face à Ségolène Royal à la tête du PS grâce aux tripatouillages de la Fédération des Bouches du Rhône.

La popularité de Poutine reste incontestable. Pour la grande majorité des Russes, Poutine a mis fin aux deux maux qui leur rendaient la vie impossible dans les années 90 et que tous ceux qui ont vécu ces années-là, au milieu d’eux, gardent en mémoire : l’insécurité et le défaut de paiement par l’État des salaires et des retraites. J’ai connu à cette époque des Russes qui allaient tous les jours au travail bien qu’ils n’aient pas été payés depuis six mois. J’ai parlé à des officiers retraités, vétérans de la seconde guerre mondiale, qui n’avaient plus rien pour vivre et qui vendaient leur argenterie ou leurs meubles sur l’Arbat [2], pour nourrir leurs enfants.

Comment Poutine a-t-il réussi le tour de force de rétablir l’ordre et les finances de l’État en moins de 10 ans ?

Il a mis en place un taux d’imposition très bas, proche de 10%, pour tous les citoyens et pour toutes les entreprises et il a fait des exemples pour ceux qui refusaient de s’y soumettre. Il a aussi nationalisé, de fait, le secteur énergétique alors que des prédateurs comme Abramovitch, le trésorier d’Eltsine, ou Khodorkovski, encensé par nos médias, se l’était approprié tout en devenant les rois de l’évasion fiscale et de la fuite des capitaux à l’étranger. Grâce à ces mesures, l’État russe, aidé par le renchérissement des prix du gaz et du pétrole, a pu ainsi payer les arriérés, augmenter les fonctionnaires et revaloriser les retraites.

Mais en réussissant cela, il a fait davantage : il a rendu sa dignité au peuple russe. J’ai vu en 1991, un de mes collaborateurs russe du groupe Bull, avec qui je voyageais dans ce pays, pleurer de honte parce qu’il constatait que les plus belles femmes de Moscou étaient prêtes à vendre leur corps pour un seul dollar [3].

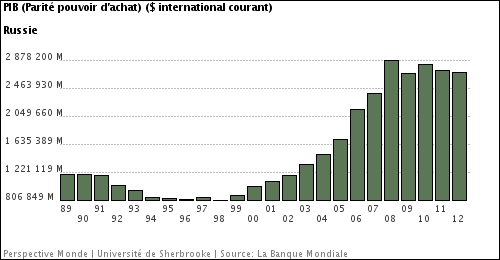

Le graphique ci-dessous, publié par la Banque mondiale, montre le chemin parcouru en matière de pouvoir d’achat depuis l’arrivée de Poutine au pouvoir : une multiplication par 4 en 10 ans, certes avec de grandes inégalités, mais tout le monde en a quand même profité. Il suffit d’en parler au Groupe Auchan que j’ai aidé, en 2002, à ouvrir son premier hypermarché à Moscou [4].

Bien sûr, aujourd’hui, ceux qui ont acquis en 10 ans, grâce à Poutine, un pouvoir d’achat de classe moyenne veulent plus de liberté et la fin des rackets de toutes sortes et c’est normal.

Mais quand, comme moi on a séjourné fréquemment en Russie depuis février 1990, on mesure le chemin parcouru. Le meilleur service que l’on peut rendre au peuple russe et à la Russie ce n’est pas de passer son temps à publier des critiques agressives. C’est de rester exigeant, mais depondérer son jugement en introduisant la dimension historique, c’est-à-dire en se rappelant d’où vient ce pays et le chemin parcouru en moins de 20 ans sur le long trajet qui mène à une démocratie accomplie.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Lire à ce sujet l’excellent livre de Jean-Michel Quatrepoint, « Mourir pour le Yuan », François Bourin Editeur, pages 123 à 130.

[2] La rue piétonnière la plus célèbre de Moscou.

[3] Consulter à ce sujet mon livre « Russie, Alliance vitale », Éditions Choiseul, 2011, pages 119 et 120.

[4] 10 ans plus tard AUCHAN Russie c’est 48 hypermarchés et 68 supermarchés Atak.

Témoignage : 19 mars 2012, anniversaire des 50 ans de la fin de la guerre d’Algérie

Je fais partie de ceux qui ont choisi de faire carrière dans l’Armée car, dans ma famille, j’entendais parler du devoir sacré de défendre l’Algérie, départements français, comme ce fut le cas pour l’Alsace et la Lorraine, après la guerre de 1870. J’ai été reçu au concours de Saint-Cyr en juillet 1958 et je fais partie de la dernière promotion, Maréchal Bugeaud, qui a combattu en Algérie.

En décembre 1960, à 21 ans, avec le grade de Sous-lieutenant, j’ai rejoint à Batna dans les Aurès, le 7éme Régiment de tirailleurs algériens, commandé par le colonel Rafa qui deviendra le premier général français, originaire du Maghreb. J’ai commandé une section de tirailleurs algériens composée d’engagés arabes et berbères (Kabyles et Chaouis). J’ai été blessé le 23 février 1961 à 9h30, au sommet au Djebel Rafaa, à 2000 mètres d’altitude, au cours d’un accrochage dans la neige qui a duré toute la journée et où j’ai perdu deux hommes ainsi que 7 blessés sur les 25 tirailleurs de ma section. Grâce à l’appui de l’aviation, nous avons mis hors de combat plus de 40 rebelles et récupéré un armement important ce qui me valu une citation à l’ordre de l’Armée et d’être décoré dans les ruines romaines du forum de Timgad [1] par le colonel Rafa. Évacué avec mes blessés vers 23 heures, je fus opéré à l’Hôpital de Batna puis évacué sur Constantine et, enfin, sur Paris, à l’hôpital des Armées de Bégin. Revenu en juin, sans prendre ma permission de convalescence, je fus impliqué avec ma section dans deux autres combats qui me valurent une autre citation. Je quittais l’Algérie en février 1962 pour suivre l’école d’application à Saint-Maixent, les fantassins de ma promotion ayant été affectés dans leurs unités presque directement après la sortie de Saint-Cyr à l’issue d’un cours stage de combat au camp des Garrigues et à Philippeville.

Quels sont aujourd’hui mes souvenirs et mes sentiments sur ces 14 mois qui ont marqué ma vie

Mes tirailleurs comme les fellaghas étaient des hommes fiers et courageux. Alors que j’étais blessé ainsi que mon chef de pièce FM qui était avec moi le seul européen et que nous faisions face à un adversaire six fois supérieur en nombre qui ne cessait de les encourager à déserter, ils sont restés fidèles et ont combattu toute la journée à mes cotés, exécutant mes ordres de ne pas gaspiller les munitions et repoussant deux assauts de nos adversaires qui sont arrivés jusqu’au corps à corps. Mon second tué le fut d’ailleurs lorsqu’il voulu récupérer une arme d’un adversaire abattu à deux mètres seulement de nos positions.

Tous les accrochages auxquels j’ai participé ont eu lieu dans les régions les plus reculés et les plus hostiles des Aurès que ne foulèrent jamais les légions romaines qui assuraient la protection des plaines de Lambese et de Kenchela, grenier à blé de Rome. Sur le plan militaire, la guerre était donc gagnée en 1962, même si elle impactait négativement le développement de l’économie française et le niveau de vie des Français de métropole.

La population des Aurès que nous rencontrions au cours de nos opérations était, à l’image de ces magnifiques montagnes, d’une beauté et d’une dignité qui inspirait le respect.

Les Aurès que ce soit les montagnes ou les plaines et les remarquables ruines romaines qu’elles contiennent ont un potentiel remarquable de développement d’un tourisme culturel de qualité. Au fond des vallées encaissées on trouve des hameaux qui sont de véritables paradis terrestres avec des jardins couverts de multitudes de fruits et légumes.

Même si je comprends le désespoir de tous les Français qui vivaient en Algérie depuis plus de cent ans, devant les décisions prises par De Gaulle, je regrette profondément les actes désespérés que furent le push des généraux et l’OAS. Ils n’ont pas permis une décolonisation apaisée de ce pays qui aurait épargné des souffrances inutiles à ses habitants avec lesquels nous avons tant d’histoire commune.

J’espère que l’arrivée prochaine au pouvoir en Algérie d’une génération de dirigeants, qui ne pourront plus fonder leur légitimité sur la guerre, permettra à nos deux pays, pour le bonheur de leurs habitants, de développer les relations de respect et d’amitié qui auraient du toujours exister.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Dans un site montagneux d’une grande beauté, au nord du massif de l’Aurès, à 480 km au sud-est d’Alger, et à 110 km au sud de Constantine, Timgad offre l’exemple achevé d’une colonie militaire romaine créée ex nihilo. La Colonia Marciana Traiana Thamugadi fut fondée en l’an 100 de notre ère par Trajan, probablement pour servir de campement à la 3ème Légion Auguste qui, par la suite, fut cantonnée à Lambèse. Timgad s’agrandit hors des remparts et des édifices publics majeurs sont construits dans les quartiers neufs : capitole, temples, marchés, thermes comme l’arc de Trajan, les portes Est, et Ouest et les 14 thermes identifiés jusqu’à ce jour. Les maisons brillent par leur somptueux décor de mosaïque destiné à pallier l’absence de marbres précieux.

Une provocation de plus envers la Russie :

la Géorgie dans l’OTAN ?

Le président géorgien Mikheïl Saakachvili [1] a effectué, le 30 janvier 2012, sa première visite officielle à Washington. L’ordre du jour comprenait le prochain sommet de l’OTAN à Chicago, où la Géorgie espère enfin obtenir une « feuille de route » pour entrer dans l’Alliance atlantique, en s’appuyant sur sa participation dans la coalition internationale en Afghanistan où 1600 soldats géorgiens sont présents sur le terrain, constituant le plus gros contingent des pays non membres de l’OTAN.

Cette intégration de la Géorgie, patrie de Staline, dans l’OTAN serait considérée par la Russie comme une provocation supplémentaire des occidentaux, inféodés aux intérêts américains. L’intégration est, en effet, ardemment et ouvertement souhaitée par les géopoliticiens américains. Ces conseillers, que l’on retrouve aussi bien dans les camps conservateurs que démocrates, considèrent, en effet, que le maintien en l’état de la division de l’Heartland est un impératif stratégique car il assure la suprématie des États-Unis, leader du Rimland [2].

Face à cette perspective, la France doit user de son influence nouvelle dans l’Alliance et dans l’OTAN pour s’opposer de toutes ses forces à la perspective d’une entrée de la Géorgie dans l’Alliance atlantique.

Mikheïl Saakachvili est très affaibli en Géorgie. Il essaie par cette visite de redorer son blason, au moment où il est très critiqué au sein même de son parti. En effet, face à une opposition grandissante que plusieurs coups politiques et médiatiques ratés ont renforcé, le nouveau maire de Tbilissi, Guigui Ougoulava, 35 ans, apparaît à beaucoup des responsables du parti au pouvoir comme le seul capable de leur éviter une défaite aux élections présidentielles de 2013.

De son coté, par cette invitation, Obama démontre qu’à Washington les considérations géopolitiques pèsent toujours plus lourd que les idéaux démocratiques.

7 ans de pouvoir de Saakachvili en Géorgie ou une espérance démocratique déçue

7 ans après son élection triomphale à la Présidence de la République, Saakachvili, qui avait été nommé en 1997 « homme de l’année » par un panel de journalistes et de tenants des Droits de l’homme, est devenu en 2012 un Président prêt à tout pour se maintenir au pouvoir.

Cette opposition et les tensions intérieures en Géorgie ont grandi avec les derniers coups de poker manqués qu’il a tentés notamment pour réaliser l’un de ses objectifs prioritaires : obtenir le retour des provinces perdues, créant à cet effet, un ministère de la réintégration, dès son accession au pouvoir en 2004.

Ses deux premiers coups de poker avaient pourtant été des succès mais ils lui ont fait perdre toute mesure. En mai 2004, par un mélange d’action psychologique et de pression militaire, il était parvenu à chasser du pouvoir d’Adjarie le président Abachidze qui avait proclamé l’indépendance. En 2007, il avait obtenu la fermeture de la base russe de Batoumi que Moscou avait finalement acceptée en gage de la normalisation des rapports entre les deux pays.

Dès lors, l’Abkhazie et l’Ossétie étaient devenus ses prochains objectifs.

Mais les Ossètes ne sont les Abkhazes. Le peuple Ossète se sent, depuis plusieurs siècles, plus proches des Russes [3] que des Géorgiens. Déjà en 1991 la Géorgie avait essayé, sans succès, de s’emparer de Tskhinvali, capitale de l’Ossétie du Sud. Moscou, en réponse aux objectifs de réintégration de Saakahvili, avait, depuis 2004, fourni un passeport russe à tous les Ossètes du Sud ce qui en faisait de fait des citoyens russes, la Russie ne reconnaissant pas la double nationalité.

Dans la nuit du 7 au 8 août 2008, après plusieurs jours d’accrochages frontaliers entre séparatistes ossètes et armée régulière géorgienne, conforté par la tenue un mois plus tôt de manœuvres conjointes avec les forces américaines sur sol et la présence d’instructeurs américains dans son armée, Saakachvili [4] lançait les troupes géorgiennes à l’assaut de l’Ossétie du Sud causant plus de 150 victimes sud-ossètes, ainsi que des morts et des blessés dans les forces de maintien de la paix de la CEI, à prépondérance russe. S’appuyant sur le droit de protéger les ressortissants russes, la riposte de Moscou fut rapide et brutale. L’armée géorgienne fut mise en déroute après 4 jours de combat et la route de Tlibissi était ouverte. Le président Sarkozy, qui présidait l’Union européenne, obtenait un arrêt des combats et un retrait des forces russes mais, en contrepartie, la Russie s’estima désormais en droit de reconnaitre et de protéger l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkazie.

En décembre 2009, dans la ville géorgienne de Koutaïssi, Saakachvili décidait de dynamiter un monument russe, dédié à la mémoire des morts de la Seconde Guerre mondiale. Pour couper court aux critiques au sein même de son gouvernement et de la Russie, il prenait, dans la précipitation d’avancer, cette destruction de trois jours. Mal préparée, l’explosion provoquait la mort accidentelle d’une fillette de sept ans et de sa mère.

Autre coup de poker manqué, l’opposition géorgienne découvrait, le samedi 13 mars 2010, qu’elle était vendue aux Russes. En effet, ce soir-là, une des principales chaînes de télévision du pays, Imedi (Espoir), considérée comme la voix du pouvoir, annonçait que l’armée russe venait d’envahir la Géorgie, que le président Mikhaïl Saakachvili avait été assassiné et que les leaders de l’opposition s’inclinaient devant Moscou. Il fallait être à l’écoute avant 20 heures pour savoir que ce n’était qu’une fiction. Un vent de panique s’emparait d’une partie de la population : les réseaux téléphoniques étaient saturés. Une station-service était même dévalisée à Gori… Ce qui devait être un coup médiatique pour discréditer l’opposition se retourna contre Saakachvili. Du patriarche de l’église orthodoxe, à des figures de la société civile, les critiques furent nombreuses. Les diplomates occidentaux fustigèrent Imedi. John Bass, ambassadeur américain, dénonça l’irresponsabilité de la chaine, d’autant que l’émission contenait une déclaration truquée de Barack Obama. Le ministère des Affaires étrangères russe qualifia d’« irresponsable et immorale » cette « provocation » « qui n’aurait pas pu être préparée sans le concours des autorités ».

.

Aujourd’hui, dans la Géorgie de Saakachvili, l’opposition, taxée d’être inféodée à Moscou, est durement réprimée. Ainsi, le 26 mai 2011, la dispersion de la manifestation de l’opposition où la police a tiré et tué plusieurs manifestants, tandis que 46 autres furent portés disparus, selon les médias géorgiens. Cette répression fut condamnée dès le lendemain par le porte-parole du département d’ État à Washington Mark Toner : « Nous sommes au courant des actions de protestation en Géorgie. Nous considérons qu’il faut respecter la liberté de réunion pacifique et d’expression des citoyens en Géorgie tout comme dans n’importe quel autre pays. Nous invitons le gouvernement géorgien à enquêter sur les incidents de ces derniers jours qui ont fait plusieurs morts ».

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Saakachvili, qui a fait ses études universitaires aux États-Unis dans les années 1990, a été nommé en octobre 2000 ministre de la Justice du gouvernement du Président Chevardnadze ; fonction dont il démissionne 11 mois plus tard en dénonçant la corruption de plusieurs membres du gouvernement. Il fonde alors un parti d’opposition le Mouvement national démocrate. Les élections législatives de novembre 2003 sont qualifiées de trucage grossier par les observateurs internationaux. Des manifestations politiques massives ont lieu alors à Tbilissi. Après 2 semaines de tensions, le 21 novembre 2003, Saakachvili force les portes du Parlement géorgien à la tête des manifestants et chasse du pouvoir le président Chevardnadze. Après une courte campagne présidentielle financée par la fondation Soros, il est élu président en janvier 2004, à 36 ans.

[2] Consulter mon livre Russie, alliance vitale, pages 77 à 86.

[3] Le 25 septembre 1750, le peuple ossète envoya une ambassade à Saint Petersburg, auprès de l’impératrice Elisabeth Pétrovna, à laquelle ils déclarèrent que « le peuple ossète tout entier souhaite devenir sujet de la couronne russe ». Les cinq ambassadeurs ossète et l’archimandrite Pakhomi prièrent l’impératrice d’autoriser les Ossètes à descendre de la montagne. L’autorisation étant accordée, les Ossètes s’établirent dans les plaines du Caucase du Nord.

Aujourd’hui, bien que séparé par les montagnes, les Nord-Ossètes (qui vivent à l’intérieur des frontières russes) et les Sud-Ossètes (qui vivent en territoire géorgien) ont gardé des liens très forts avec leurs parents, communiquant étroitement, se rendant de fréquentes visites, se rencontrant lors de la célébration de nombreux mariages.

[4] Du 15 au 25 juillet 2008, en Géorgie s’était tenu sous commandement américain l’exercice «Immediate Response 2008 (IR-08)» combinant des forces américaines (US Army et US Marine Corps), de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de l’Ukraine. Cet exercice semble avoir considérablement accru la confiance du président Saakachvili dans ses forces armées. À la fin de l’exercice, 117 militaires américains (appartenant aux US Marine Corps) étaient présents au sein des troupes géorgiennes en tant qu’instructeurs. Dans ce contexte de tension avec l’Ossétie du Sud, l’exercice «Immediate Response 2008», qui comportait l’engagement des forces américaines en Géorgie, pouvait être interprété par les Géorgiens et les Russes comme un engagement moral des États-Unis, voire de l’OTAN, à soutenir Saakachvili, ce que ce dernier a pris à tort pour argent comptant, les Occidentaux n’étant pas en mesure de s’opposer sur le terrain à un engagement des forces russes.

Algérie

Le décès du général Lamari marque le début de la fin d’une période de 20 ans de pouvoir dominée par les militaires qui ont conduit la répression contre le terrorisme islamique. Est-ce pour autant le début d’une transition vers un pouvoir politique plus équilibré ?

Le général de corps d’armée Mohamed Lamari, une des figures prédominante de l’aile dite « éradicatrice » de l’armée algérienne contre le terrorisme islamiste, est décédé d’un arrêt cardiaque, lundi 13 février 2012, à l’âge de 73 ans, à Biskra où il s’était retiré. Il a été inhumé, mercredi 15 févier, au cimetière de Ben Aknoun, sur les hauteurs d’Alger, en présence de presque tous les hauts responsables politiques et militaires.

Étaient notamment présents :

- le ministre délégué à la Défense nationale Abdelmalek Guenaïzia [1];

- le chef d’état-major Gaïd Salah [2];

- le général Mohamed Touati [3];

- même l’invisible général Mohamed Médiene, dit « Toufik » était là [4];

- ainsi que les généraux à la retraite Khaled Nezzar et Abdelhamid Djouadi ont tenu à accompagner Mohamed Lamari à sa dernière demeure.

Mohamed Lamari était reconnaissable à sa carrure imposante de deuxième ligne. Cet ancien officier de l’armée française avait rejoint les rangs de l’armée de libération algérienne et été formé également, après l’indépendance de l’Algérie, à l’académie militaire de Moscou. Il faisait partie des généraux « janviéristes », qui avaient pris la décision d’interrompre le processus électoral, en janvier 1992, pour barrer la route du pouvoir au FIS (Front islamique du salut), qui venait de rafler la majorité des sièges au premier tour des premières élections législatives pluralistes en Algérie. Avant d’être nommé, en 1993, à la tête de l’état-major de l’armée algérienne, au moment où l’Algérie venait de basculer dans la violence islamo-terroriste, le général Mohamed Lamari était passé par différents grades de la hiérarchie militaire. Résolument engagé dans la lutte anti-terroriste, il avait créé une force anti-terroriste d’élite, forte de 15.000 hommes, pour traquer les maquis islamistes. En 2004, le général Lamari avait démissionné de son poste à l’état-major de l’armée, peu après l’élection du président Abdelaziz Bouteflika pour un deuxième mandat, officiellement pour « des raisons de santé ». La démission de ce partisan de ce que la presse algérienne appelait « le tout sécuritaire » avait été perçue alors comme une prise de distance par rapport à la politique de main tendue à l’égard des islamistes de la part du président Bouteflika, favorable à une solution politique.

Sa disparition, comme le retrait prochain annoncé de la vie politique du président Bouteflika, marque-t-elle le début d’une transition politique vers un régime plus démocratique ? La création de la commission Bensalah [5], en mai 2011, par le président Bouteflika, afin de rassembler les propositions des différentes sensibilités politiques et des personnalités nationales pour lui proposer les évolutions souhaitables en matière de loi constitutionnelle et d’élections, est interprétée comme un premier pas dans ce sens. La nomination de Mohamed Touati conforte l’idée que c’est le modèle turc, avant l’accession d’Erdogan, qui semble souhaité par les généraux et auquel Bouteflika, à bout de souffle, aurait consenti. Cela devrait se traduire par un partage plus équitable du pouvoir politique entre les différentes tendances politiques algériennes, un maintien de l’Armée comme garant de la constitution, une normalisation des rapports avec le Maroc, une ouverture sélective de la frontière algéro-marocaine, attendue par tous les habitants de l’Oranais, et la poursuite de la croissance du niveau de vie des Algériens qui a, sous le régime actuel, doublé ces dix dernières années.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] : Abdelmalek Guenaïzia né en 1937 est un vieux compagnon de Khaled Nezzar, il était avec lui à l’école des enfants de troupe. Il a occupé différentes fonctions dans l’armée : directeur central du matériel au ministère de la Défense, commandant des forces aériennes et chef d’état-major de l’armée avant de se « découvrir » une vocation de diplomate en 1990. Il occupera le poste d’ambassadeur d’Algérie en Suisse, durant près de dix ans. Nommé par Abdelaziz Bouteflika, lundi 2 mai 2005, au poste de ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, il coiffe les nouveaux nommés aux postes de responsabilités militaires, après le départ du poste de chef d’état-major de l’ANP, du Général de CA Mohamed Lamari.

[2] Gaïd Salah, né en 1936, coopté par le général Lamari. Après un long passage à la tête du Commandement des forces terrestres, il a été une des pierres angulaires de la stratégie antiterroriste à l’époque où le général Lamari dirigeait la section antiterroriste.

[3] Mohamed Touati est né en 1936 en Kabylie, région d’Azzefoun. C’est un homme lettré, surnommé « el -Mokh » ou le cerveau. Il intègre l’école militaire des enfants de troupe. A l’indépendance, il est chef d’état major de la gendarmerie nationale puis chef d’état major de la troisième région militaire sous le commandement d’un autre ancien sous officier de l’armée française, Khaled Nezzar. Il devient, en 1989, directeur des opérations à l’état-major puis, en 1991, conseiller du ministre de la Défense nationale. Khaled Nezzar et, enfin, conseiller du chef d’état major de Mohamed Lamari. Il prend une part active dans la destitution du président Chadli Bendjedid (janvier 1992), l’arrêt du processus démocratique et l’interdiction du Front islamique du salut (FIS). Paradoxalement, c’est aussi la figure de proue de la CDN (Commission de dialogue national), mise en place par le HCE pour définir les modalités d’une transition politique avec la participation du FIS interdit. C’est lui qui, avec le général de corps d’armée Mohamed Lamari et le général Abdelmadjid Taright, aujourd’hui à la retraite, a défini l’alternative politique à l’islamisme et a appuyé la politique de « concorde civile » qui a permis de neutraliser quelque 6000 islamistes armés depuis son entrée en vigueur, en 1999. Mohamed Touati est le partisan d’un islamisme modéré, intégré dans le jeu du pouvoir, il défend l’idée d’un « rôle à la turque » pour l’ANP. Dans son esprit comme dans l’idée d’autres chefs militaires, il s’agit pour elle d’être « le garant de la constitution ». Chef du Conseil de sécurité à la présidence de la République, un poste crée spécialement pour lui par son ami Larbi Belkheir, il démissionne de toutes ses responsabilités en août 2005. Son retour aux affaires en 2011, après des années d’anonymat, a chamboulé les rapports de force au sein du régime. Bouteflika s’est retrouvé dans l’obligation de le rappeler lors du printemps arabe pour sauver un système politique à bout de souffle. En effet, considéré comme une des éminences grises de l’armée algérienne, le général major Mohamed Touati n’a jamais été un allié pour Bouteflika. Bien au contraire, dès les premières années de son règne, Bouteflika a tout fait pour écarter cet homme, considéré comme une tête pensante du « clan des généraux », afin de marquer la fin d’une époque. A travers la nomination surprise du général Mohamed Touati comme conseiller à la présidence et membre de la commission Bensalah, le président algérien a tendu une main amicale au « clan militaire » avec lequel il cherche désormais à conclure la paix.

[4] Chef du département du Renseignement et de la Sécurité (DRS), le service de renseignement algérien. Il est né en 1939, dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj et étudie à l’école du KGB, après l’indépendance de l’Algérie. En 1986, il devient le chef du département Défense et Sécurité, avant de prendre la tête du DRS en 1990. En 1993, il est promu général de division et, en juillet 2006, général de corps d’armée. Sa position inamovible à la tête du DRS en fait un personnage extrêmement craint qui semble détenir le pouvoir réel en Algérie.

[5] Le président du Conseil de la nation et numéro 2 dans la République algérienne, selon la Constitution actuelle.

Où va l’Irak ?

- 16 janvier 2013 : Irak. L’aggravation des rivalités entre dirigeants et entre communautés;

- 06 avril 2012 : Irak. À l’heure d’une conférence nationale, les rivalités intercommunautaires.

Alors que les observateurs ont les yeux braqués sur la Syrie, chez son grand voisin, l’Irak, se déroule une lutte sanglante pour le pouvoir qui fait mensuellement, mais de façon moins médiatique, au moins autant de morts et de blessés.

En effet, le retrait total des troupes américaines d’Irak qui s’est achevé en décembre 2011 a créé un vide politique et sécuritaire que le Premier ministre Al Maliki accentue par une politique autocratique et communautariste visant à concentrer tout le pouvoir entre ses mains et à en écarter définitivement les Sunnites. Cette politique est menée avec continuité depuis 2009 où Maliki avait réussi à interdire à plus de 500 candidats sunnites de se présenter aux élections législatives, sous prétexte de leur passé bassiste.

Les élections du 7 mars 2010 où la liste irakienne (Irakia) était arrivée de justesse en tête des élections législatives avec 91 députés contre 89 à son parti de « l’Etat de droit » l’ont conduit à radicaliser cette politique. Pour garder le pouvoir, il a du faire alliance avec «l’Alliance nationale irakienne» (ANI), arrivée troisième aux élections et qui regroupe les principaux partis chiites, dont le courant sadriste et le Conseil suprême islamique en Irak (CSII). Il est désormais prisonnier de son aile extrémiste soutenue par l’Iran et notamment de Moktada Sadr, revenu d’Iran après un exil auto imposé de quatre ans. [1] Cette influence iranienne s’est manifestée le samedi 21 mai 2011 quand des dizaines de milliers de partisans de Moktada Sadr ont ainsi défilé dans les rues de Bagdad, menaçant « d’intensifier la résistance armée » et de « réactiver l’Armée du Mahdi », si les troupes américaines restaient en Irak après le 31 décembre 2011.

Cette ligne s’est à nouveau concrétisée en janvier 2012 par la grave crise politique qu’il a initié en signant un mandat d’arrêt contre le vice-président sunnite de la république, Tarek Al Hachimi, qui est l’un des dirigeants de la « liste Irakienne », et, également, en demandant au parlement de voter une motion de censure contre le vice-Premier ministre, sunnite, Saleh Al Mutlag qui est aussi un dirigeant important de cette même Liste Irakienne [2]. Du coup, la « liste Irakienne » qui ne dispose plus aujourd’hui au parlement que de 83 députés [3] et au gouvernement de 9 ministres a déclaré qu’elle boycotterait les travaux du parlement.

La crise politique actuelle souligne l’importance actuelle des kurdes dans le processus politique en Irak. Le vice-président Tarek Al Hachimi a trouvé un refuge, au Kurdistan, qui a décidé de le soutenir et refusé de l’extrader vers Bagdad. Cela a poussé l’un des dirigeants du « bloc de l’Etat de droit » d’Al Maliki de déclarer que le président de la république kurde, Jalal Al Talabani, soutenait le terrorisme. Cette déclaration a entrainé le retrait des députés kurdes du parlement qui ont refusé d’y revenir tant que ce dirigeant n’aura pas présenté des excuses [5].

Dans le même temps Al Maliki a essayé de se débarrasser du chef d’état-major de l’armée irakienne, Babekir Zebarî, qui est d’origine kurde, dans une tentative visant à faire pression sur les dirigeants kurdes et les pousser à changer d’avis et de positions vis-à-vis de sa formation politique. Notons que les deux ministères de la Défense et de l’Intérieur, qui étaient promis à un sunnite et à un kurde, ne sont toujours pas pourvus depuis un an.

Cette ligne visant à éliminer les Sunnites du pouvoir en Irak s’est à nouveau manifestée sur le dossier ouvert par le gouvernorat de Salah ad-Din qui réclame son autonomie par rapport au gouvernement central. Confronté à cette revendication, le premier ministre Nouri Al Maliki a récemment fait une déclaration sur les zones litigieuses et sur la nécessité de refonder un nouveau fédéralisme. Refusant tout référendum visant à créer une province autonome, le plan d’Al Maliki prévoit un transfert de souveraineté de certaines zones turkmènes de Salah ad-Din à Kirkuk et des zones chiites à Bagdad. Si ce projet voyait le jour, les objectifs de certains dirigeants kurdes relatifs à la constitution d’une province autonome kurde et d’un mini-Irak allant de Bassora à Samara seraient réalisés. La part des Sunnites serait très réduite par rapport à leur nombre et à leur présence géographique dans des régions comme Mosul et Kirkuk. Ce scénario serait suicidaire pour l’Irak car rien ne permet de penser que les Sunnites se laisseront rayer de la carte politique sans une farouche résistance qui d’ors et déjà remet en cause les efforts de normalisation sécuritaire enregistré en 2010-2011.

Ces provocations répétées d’Al Maliki contre la minorité sunnite se traduisent chaque fois par des flambées d’attentats visant les chiites dans les zones où les Sunnites sont implantés, ce qui entraine une augmentation du nombre d’attentats, très inégalement répartis dans le pays, avec des zones très exposées et d’autres plus calmes.

D’une manière générale on peut dire qu’aujourd’hui le Kurdistan et la Région de Bassora, Meysan sont calmes et que la sécurité y est assurée. En revanche, en janvier 2012, les 255 attentats qui ont fait plus de 300 morts [5] se sont concentrés très majoritairement à Bagdad, suivi par Diyala, Mossoul, Al Anbar et Salal ad-Din où les violences avaient explosé durant les deux derniers mois de 2011 après que le gouvernorat de Salah ad-Din ait déclaré ses velléités d’autonomie.

Il y a fort à parier que seul un pouvoir militaire sera capable de maintenir l’unité du de l’Irak et de gouverner sans parti pris communautariste. Les printemps démocratiques arabes rêvés et soutenus par les occidentaux se heurtent à la réalité des cultures, des religions et des traditions. Une fois de plus, on constate, en Irak comme précédemment au Liban et aujourd’hui en Egypte, que la stabilité et la sécurité d’un pays exigent une culture et des valeurs communes ce que les partisans du communautarisme en France ou ailleurs ne veulent pas entendre. Mais les faits sont têtus.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Iran avec lequel il effectue des va et vient constants et où il poursuit ses études théologiques.

[2] Nouri Al Maliki a accusé Al Hachimi d’être impliqué dans des actes perpétrés par des escadrons de la mort visant des hommes politiques irakiens pendant la période 2006-2008. Dans une escalade inhabituelle, la télévision publique irakienne a montré des aveux de l’un des gardes du corps d’Al Hachimi, seulement 48 heures après l’arrestation de ce garde.

[3] Un député Bachar Hamid al-Agaydi à été tué dans un attentat à Mossoul et 8 autres soumis à des menaces ont fait dissidence.

[4] Il promet périodiquement la tenue d’une conférence nationale de réconciliation mais n’en fixe ni la date ni le lieu. Ce n’est pas faute pour la liste Iraqya de donner des gages de bonne volonté puisque fin janvier 2012, Mme Damaloudji, porte parole du groupe a annoncé la décision du groupe Iraqiya de retourner au Parlement pour contribuer au succès de la conférence nationale proposée par le président irakien Jalal Talabani», a expliqué sa porte-parole . Plusieurs hauts responsables politiques irakiens avaient plaidé ces dernières semaines pour un geste d’Iraqiya en ce sens, a-t-elle rappelé. «Les députés vont participer au vote du budget et d’une loi d’amnistie» pour des personnes en détention provisoire, « pour tenter de régler la question de AL Hachémi et d’empêcher le limogeage du vice-président Saleh Moutlak ».