Les divagations des think thank anglo-saxons sur les intentions de Poutine

Les faits

Une nouvelle vague d’agitation prorusse a débuté dans les trois principales villes orientales de l’Ukraine Dnetsk, Kharkiv, et Louhansk, peuplées d’une majorité de population russophone. Les militants prorusses se sont emparés dimanche des sièges du gouvernement régional qu’ils ont d’ailleurs évacué à Kharkiv après négociation avec les forces de l’ordre. A Louhansk des heurts ont eu lieu. Tandis qu’à Donetsk les militants ont proclamé la république populaire de Donestsk, demandé l’organisation d’un référendum d’autodétermination. En contrepoint de ces agitations, Le Figaro, citant le RUSI [1] britannique un think-tank spécialisé dans la défense et la sécurité, présente quatre scénarios d’une intervention militaire Russe en Ukraine.

Ces divagations ne reposent ni sur des faits ni déclarations du Président Poutine mais démontrent encore une fois la volonté des anglo-saxons de tout faire pour éviter la création d’une Eurasie qui marginaliserait les États-Unis et leur allié britannique.

Que veut faire Poutine maintenant qu’il fait revenir la Crimée au sein de la mère Patrie ?

Poutine veut négocier une sortie de crise avec les États-Unis et l’Europe. Mais toute négociation doit se faire en position de force. Aux occidentaux qui demandent son retrait de Crimée et qui ne veulent pas reconnaître le résultat du référendum qui décidait son rattachement à la Fédération de Russie, Poutine veut pouvoir dire : voyez les régions russophones de l’Ukraine souhaitent aussi leur rattachement à la Russie. Ne revenons pas sur l’affaire de Crimée mais évitons ensemble que cela dégénère dans les provinces russophones et trouvons ensemble une solution pour faire de l’Ukraine un trait d’union entre l’Ouest et l’Est plutôt qu’une zone d’affrontement.

La Russie n’a en effet aucun intérêt à pousser son avantage plus loin. L’Europe est son principal débouché pour ses matières premières et le principal investisseur en Russie dans ses industries et ses services.

L’Ukraine en crise, un pays clé pour la construction de l’Eurasie

Que se passe-t-il en Ukraine ?

Un Président démocratiquement élu en 2012, chassé de sa capitale par les manifestants de la place de Maïdan où l’on a vu se côtoyer des groupes paramilitaires ultranationalistes affichant des signes nazis et qui refusent l’Europe mais aussi par des citoyens de la classe moyenne (professeurs, étudiants, dirigeants de PME) qui souhaitent le rattachement à l’Union européenne. Des leaders politiques de l’Est du pays qui réclament la partition, une Crimée où stationne le flotte Russe de la Mer Noire en quasi révolte contre Kiev.

Lorsque des crises éclatent et se transforment en affrontements violents avec des morts et des blessés, il est essentiel d’analyser froidement les facteurs qui sous-tendent ces violences et il ne faut surtout pas céder à l’émotion et aux appels des éternels révolutionnaires romantiques bobos parisiens dont BHL est la caricature symbolique.

Ce qui se passe en Ukraine à des racines profondes que l’on ne découvre qu’en étudiant son histoire et qu’en resituant l’enjeu stratégique que ce pays constitue pour les États-Unis, la Russie et l’Europe.

Une histoire violente et déchirée entre l’Ouest et l’Est

L’Histoire apporte un éclairage décisif à la compréhension de ces événements. Elle montre clairement que L’État et le sentiment national ukrainien sont une création très récente. En effet, l’Ukraine, son territoire et ses habitants étaient divisés entre les Empires autrichien et russe jusqu’à la Révolution Russe de février 1917.

Dans la tourmente de la guerre civile russe et de la Première Guerre mondiale, le mouvement national ukrainien [1] profite de la chute du tsarisme, en 1917, pour mettre en place une structure gouvernementale, le Conseil central ukrainien, et pour proclamer l’indépendance de l’Ukraine. Mais celle-ci est de courte durée. Le territoire ukrainien est le théâtre de violents combats entre différentes forces politiques et leurs formations militaires : les forces nationales, l’Armée rouge, les troupes blanches antibolcheviques et les troupes étrangères. Cette première période d’indépendance est malheureusement entachée par des pogroms de masse. En fait, ceux-ci commencèrent en 1881 dans les villes d’Ukraine de l’empire Russe où vivaient de nombreux juifs mais ils culminèrent durant l’éphémère république populaire d’Ukraine (1917-1921) qui fut une période d’assassinats massifs de Juifs, tache originelle du mouvement national ukrainien.

En 1920, l’Ukraine est à nouveau partagée en quatre. Les Bolcheviks finissent par l’emporter sur les autres belligérants, et la partie ex-russe de l’Ukraine, avec Kiev pour capitale, est intégrée à l’URSS tandis que la partie ex-autrichienne, avec Lviv pour ville principale, est rattachée à la Pologne. La petite Ukraine « transcarpatique » vota son rattachement à la Tchécoslovaquie et quant à la Bucovine, sa minorité ukrainienne se résigna à son rattachement à la Roumanie. La soviétisation ne fut cependant pas qu’une période négative pour l’Ukraine. En effet, en 1928, Joseph Staline lança le premier plan quinquennal qui industrialisa la région avec notamment la construction de la plus grande centrale hydraulique d’Europe sur le Dniepr permettant l’électrification de la République et le développement d’un grand bassin métallurgique, le Donbass. Mais la collectivisation des terres agricoles provoqua, en 1933, une terrible famine que les Ukrainiens appellent l’Holodomor [2]. Ce fut la dernière grande famine d’Europe. Comme dans toute la Russie, le régime stalinien commis plusieurs milliers d’arrestations et d’assassinats, surtout d’intellectuels ukrainiens durant les Grandes Purges de 1937-1938.

Aussi, quant à l’été 1941, l’Ukraine est envahie par les armées du Reich, les Allemands sont reçus en libérateurs par une partie de la population ukrainienne. Au contraire à l’Est du pays, ils rencontrent une forte résistance de la part de la population locale qui se poursuivit jusqu’en 1944. En représailles les Allemands traquent les partisans, et brûlent des centaines de villages. Autre tâche dans l’histoire de l’Ukraine, en avril 1943, une division SS Galicie est constituée à partir de volontaires ukrainiens. Elle a notamment été engagée par les Allemands en Slovaquie pour réprimer le mouvement national slovaque. Mais les pro-occidentaux ukrainiens et les Américains ont tout fait, à la fin de la guerre, pour jeter un voile sur les atrocités commises par cette division et ne retenir que le combat anti-soviétique. Les historiens estiment que plus de 220 000 Ukrainiens s’engagèrent aux côtés des forces allemandes durant la Seconde Guerre mondiale pour combattre le régime soviétique.

En 1944, l’Armée rouge captura la plus grande partie de l’Ukraine. À la fin de la guerre, les pertes ukrainiennes s’élèvent à 8 millions de personnes dont 1,377 million de militaires de nationalité ukrainienne. Quant aux indépendantistes (présents essentiellement dans les régions ouest), ils continuèrent leur résistance armée contre l’URSS jusqu’en 1954. Ce n’est qu’en 1989 que la libéralisation du régime permit aux Ukrainiens de s’organiser pour défendre leurs droits. L’indépendance fut proclamée le 24 août 1991 et confirmée par le référendum organisé le 1er décembre 1991 : 90,5 % d’électeurs votèrent pour l’indépendance.

Les États-Unis veulent détacher définitivement l’Ukraine de la Russie et l’intégrer dans l’Union européenne et l’OTAN

Les Américains, depuis la chute du mur en 1989, n’ont qu’une seule crainte : la création d’un grand ensemble européen incluant la Russie qui leur contesterait le leadership mondial.

Alors que Georges Bush avait promis à Gorbatchev de dissoudre l’OTAN s’il liquidait de son côté le Pacte de Varsovie, il trahit sa parole. Le pacte de Varsovie dissous, les États-Unis ont maintenu l’OTAN et, depuis lors, ils n’ont cessé d’œuvrer pour faire coïncider l’Union européenne et l’OTAN [3]. J’ai été moi-même le témoin des agissements de l’ambassadeur américain à Bratislava qui distribuait des sommes considérables aux opposants du Premier Ministre, Vladimir Méciar, qui souhaitait intégrer l’Union européenne sans intégrer l’OTAN.

L’ancien conseiller national à la sécurité des États-Unis, Zbigniew Brzezinski, publia en 1997 sous le titre « Le grand échiquier » un livre où adoptant les deux concepts, forgés par Mackinder, d’Eurasie [4] et d’« Heartland », il reprenait à son compte sa maxime célèbre : « qui gouverne, l’Europe de l’Est domine l’Heartland; qui gouverne l’Heartland, domine l’Ile-Monde; qui gouverne l’île-Monde domine le Monde ». Il en déduisait « Pour l’Amérique, l’enjeu géopolitique principal est l’Eurasie ». Dans une autre publication il explicitait sa pensée [5] : « Si l’Ukraine tombait, écrivait-il, cela réduirait fortement les options géopolitiques de la Russie. Même sans les états de la Baltique et la Pologne, une Russie qui garderait le contrôle de l’Ukraine pouvait toujours aspirer avec assurance à la direction d’un empire eurasien. Mais, sans l’Ukraine et ses 52 millions de frères et sœurs slaves, toute tentative de Moscou de reconstruire l’empire eurasien menace d’entraîner la Russie dans de longs conflits avec des non slaves aux motivations nationales et religieuses. »

En janvier 2003, l’ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Carlos Pascual, fit devant le « Center for Strategic and International Studies » à Washington un exposé sur les relations entre les États-Unis et l’Ukraine. Il y posait cette question : « L’Ukraine doit-elle appartenir à la communauté euro-atlantique ? » et il y répondait sans hésitation par « oui ». John Herbst, qui remplaça Carlos Pascual comme ambassadeur en septembre 2004, souligna la même chose devant le comité du Sénat américain qui l’auditionnait à propos de sa nomination. Il qualifia alors « la garantie de l’intégration de l’Ukraine dans la communauté euro-atlantique » de but central de la politique extérieure. « Si je venais à être confirmé dans mes fonctions » assurait Herbst, « je ferai tout mon possible pour garantir que les autorités ukrainiennes donnent aux candidats à la présidence les mêmes chances et pour que les préparatifs pour l’élection, tout comme l’élection elle-même, se déroulent de façon libre et juste. Un processus électoral qui corresponde aux normes de l’OSCE et un résultat qui reflète la volonté du peuple sont décisifs pour le succès des aspirations de l’Ukraine à devenir membre de l’OTAN et à se rapprocher de l’Union européenne. »

Entre 2002 et 2004, les États-Unis ont dépensé des millions de dollars afin d’aider l’opposition ukrainienne à accéder au pouvoir [6]. Des millions de dollars provinrent aussi d’instituts privés, comme la Fondation Soros et de gouvernements européens. Cet argent n’est pas allé directement aux partis politiques. Il a servi à « promouvoir la démocratie », comme le déclare le gouvernement américain. L’argent a transité par des fondations et à des organisations non gouvernementales qui conseillèrent l’opposition, lui permettent de s’équiper avec les moyens techniques et les techniques publicitaires les plus modernes. Un câble américain du 5 janvier 2010, publié sur le site Wikileaks (réf. 10WARSAW7), montre l’implication de la Pologne dans la transition et l’effort démocratique des anciens pays de l’Est. Le rôle des ONG y est notamment exposé. Les câbles Wikileaks témoignent de l’effort constant et de la volonté continue des États-Unis d’étendre leur sphère d’influence sur l’Europe de l’Est, comme en Ukraine, ces dernières années. La Pologne apparaît ainsi comme un outil au service des États-Unis, pour réformer la démocratie dans les anciennes républiques soviétiques.

Une démocratie minée par son passé

Cette histoire, déchirée entre la Russie et l’Europe, se retrouve dans les mouvements politiques qui s’affrontent dans l’Ukraine d’aujourd’hui. Tous les résultats des élections furent contestés par les perdants arguant au bourrage des urnes et à la corruption qui sévit dans chaque camp. Ainsi, les élections législatives de 2007 ont élu une chambre ingouvernable. D’un côté le parti pro-occidental de Ioulia Tymochenko et les nationalistes de « Notre Ukraine » qui ont essayé de réécrire l’histoire de l’aide au régime hitlérien [7]; de l’autre le Parti communiste et le Parti des régions pro-russe.

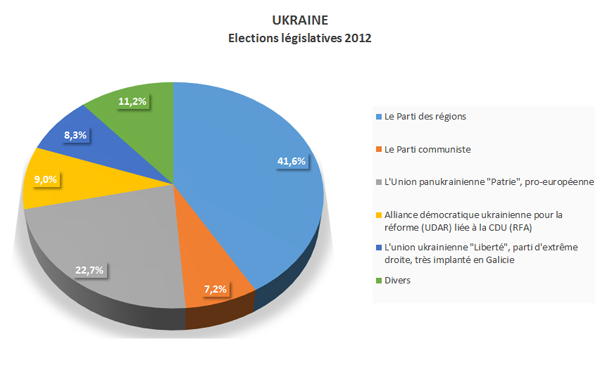

En 2010, les Ukrainiens étaient appelés à élire le nouveau président. C’est Viktor Ianoukovytch candidat officiel du Parti des Régions, ancien Premier ministre, qui fut élu chef de l’État, par une majorité d’Ukrainiens, déçus par Ioulia Tymochenko et des espoirs perdus de la Révolution orange de 2004. En 2012, de nouvelles élections législatives [8] donnent un avantage très clair au « parti des régions ». L’union pan-ukrainienne, héritier du bloc Ioulia Tymochenko, est le grand perdant est perd 44 députés par rapport à 2007. Selon l’OSCE, le vote s’est déroulé normalement, dans 96% des bureaux de vote.

Les forces politiques aujourd’hui en présence

Quelles sont les forces politiques en présence à l’issue du scrutin législatif de 2012 ?

Face au président Viktor Ianoukovitch du Parti des Régions, élu démocratiquement mais non sans corruption (nombreux cas de votes achetés notamment), se dresse une opposition comprenant d’une part le Bloc Ioulia Tymochenko et le Front pour le Changement d’Arseni Iatseniouk et d’autre part l’Alliance démocratique ukrainienne pour la réforme (UDAR), liée à la CDU (RFA) de l’ancien boxeur Vitali Klitschko [9] et L’Union ukrainienne « Liberté », Svoboda, leader Oleh Tyahnybok, parti d’extrême droite très implanté en Galicie. Svoboda est en réalité un parti néo-nazi portant encore, il y a quelques mois, la croix gammée nazi et essentiellement constituée à ce moment-là d’Ukrainiens de Galicie. Ce sont eux les plus déterminés que l’on a retrouvé sur la place de Maïdan, dans une opposition à Ianoukovitch et à une Russie qu’ils haïssent.

Que va-t-il advenir de l’Ukraine ?

Quatre scénarios

Sans revenir sur le déroulement de la crise actuelle, quatre scénarios peuvent dessiner l’avenir de l’Ukraine : l’intégration à l’Union européenne, la partition, une Ukraine finlandisée et une Ukraine trait-d’union de l’Eurasie.

1) L’intégration dans l’Union européenne et dans l’OTAN. A l’heure actuelle peu de pays européens souhaitent un nouvel élargissement. De toutes les façons, même à moyen terme, l’Europe ne peut en aucun cas intégrer l’Ukraine qui ne répond, à un avenir prévisible, à aucun des critères pour permettre un élargissement :

- critères politiques : état de droit, système démocratique stable et protection des minorités;

- critères économiques : économie de marché viable et capacité de faire face à la concurrence à l’intérieur de l’Union;

- assumer les obligations de l’adhésion : souscrire aux objectifs de l’union politique, économique et monétaire, reprendre l’acquis communautaire » (c’est-à-dire accepter et transposer dans la législation nationale l’ensemble du droit européen en vigueur). La corruption y est généralisée et la présence d’un puissant parti ultranationaliste, proche des partis extrêmes droite européen n’est pas fait pour rassurer les dirigeants européens.

L’Europe va-t-elle aider économiquement l’Ukraine ? L’Europe a encore beaucoup à faire pour assurer le redressement des pays de l’Union pour se disperser à l’extérieur d’autant plus que personne ne peut aujourd’hui garantir la bonne utilisation des fonds prêtés à l’Ukraine, du fait de la corruption généralisée. Les États-Unis, dont la diplomatie et la CIA sont la manœuvre en Ukraine depuis 15 ans, sont certainement prêts à aider le nouveau gouvernement mais de façon limitée car Obama a d’autres priorités. Le Président américain a donc choisi de le faire indirectement par l’intermédiaire du FMI qu’ils financent à hauteur de 42%. Ce qui suppose des efforts internes importants que le nouveau pouvoir ukrainien aura du mal à imposer à sa population. En effet, afin d’éviter un effondrement total non pas dans les prochains mois mais dans les prochaines semaines, l’Ukraine a besoin d’argent maintenant », a déclaré un cadre de l’Institut de la finance internationale qui représente quelque 450 banques à travers le globe. « Les caisses de l’État sont vides », a souligné Lubomir Mitov, économiste en chef à l’IIF pour les pays émergents en Europe, assurant que les défis économiques dans le pays étaient « gigantesques ». Après des mois de crise politique et la destitution du président Viktor Ianoukovitch, les autorités intérimaires de Kiev ont lancé un appel à la communauté internationale pour obtenir 35 milliards de dollars d’aide sur deux ans et éviter la banqueroute. Mais comme l’histoire récente le démontre, seule la Russie est prête à un effort financier de grande envergure;

2) La partition est une option qui, à l’heure actuelle, est rejetée tant à l’intérieur de l’Ukraine que par les principaux « influenceurs extérieurs ». Le cas de la Crimée sera certainement au cœur des discussions Est-Ouest car elle n’appartient pas historiquement à l’Ukraine. En effet, la presqu’île de Crimée est russe depuis le XVIIIe siècle. A la chute de l’URSS en 1991, la Crimée a obtenu un statut de république autonome au sein de la nouvelle Ukraine. L’ancienne marine soviétique fut partagée en deux mais le gros de la flotte resta largement russe (17%, Marine ukrainienne – 83%, Marine russe). Le maintien de la flotte russe à Sébastopol pour 20 ans a été entériné par un accord, signé en 1997. Cet accord fut renouvelé en 2010, entre Medvedev et Ianoukovitch, et assure un bail pour la marine russe jusqu’en 2042 (plus cinq ans, en option) en échange de rabais sur le gaz et du financement d’une partie de la dette ukrainienne. De leur coté, les États-Unis, l’UE, la Russie ne souhaitent pas actuellement la partition de l’Ukraine mais cette option n’est pas définitivement écartée si le nouveau pouvoir ukrainien n’arrivait pas à trouver une équilibre entre les diverses forces centrifuges qui s’exercent en interne comme à l’extérieur du pays.

3) L’Ukraine peut rester un État indépendant avec une indépendance plus ou moins grande, en fonction des efforts que voudront faire les Ukrainiens et les acteurs extérieurs. L’hypothèse la plus probable est une Ukraine finlandisée. Ce scénario prend en compte le caractère hétéroclite de la coalition qui a pris le pouvoir à Kiev qui regroupe des pro-européens et des ultranationalistes, la corruption généralisée, le poids de la forte minorité russophone dans l’Est du pays. Tous ces facteurs internes font penser que le nouveau pouvoir sera incapable de mener les réformes indispensables pour assurer le redressement du pays, condition première de son indépendance. Les facteurs externes vont dans le même sens : la faible détermination des Européens à mettre la main à la poche, les cartes essentielles dont dispose Poutine tant envers l’Ukraine (proximité géographique, soutien de la population russe, les tarifs préférentiels du gaz) qu’envers les États-Unis (discussions sur les armes stratégiques, Afghanistan, Iran, Syrie, etc.).

4) Une autre option, celle de l’Ukraine, catalyseur et trait-d’union de l’Eurasie. C’est l’option que je souhaite mais elle ne peut exister que si les leaders européens prennent conscience que leur vassalisation aux intérêts américains va contre l’intérêt vital de l’Europe et des Européens. Par sa situation géographique et par sa population composée d’une forte minorité de Russes et de nombreuses autres minorités issues proches de la Pologne, de la Roumanie de l’Allemagne, l’Ukraine est à la fois tournée vers l’Ouest et vers l’Est. Pour les Ukrainiens, pour l’Europe et pour la Russie, cette crise est une opportunité à saisir, en traitant le dossier ukrainien entre eurasiens et surtout en n’y associant pas les États-Unis qui n’ont aucun intérêt à ce que l’Ukraine devienne la porte orientale de l’Europe et le trait-d’union avec la Russie.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Le mouvement national ukrainien apparaît au début du XIXe siècle. Le poète Taras Chevtchenko, 1814-1861, dont l’œuvre est considérée comme constitutive de la langue littéraire ukrainienne, en est la grande figure. Exilé au Kazakhstan, pour ses prises de position politiques.

[2] Elle fit jusqu’à huit millions de morts en Ukraine et dans d’autres régions de l’URSS.

[3] Une autre histoire de l’Amérique, Olivier Stone, TV Planète.

[4] Eurasie : Europe+Russie incluant la Sibérie+Asie centrale ; Heartland : Europe centrale.

[5] Traduit de : Zbigniew Brzezinski: « Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft », Fischer Taschenbuch Verlag, pp.15/16.

[6] Le National Endowment for Democracy (NED) (en français, Fondation nationale pour la démocratie) est une fondation privée à but non lucratif des États-Unis dont l’objectif déclaré est le renforcement et le progrès des institutions démocratiques à travers le monde. La plus grande part de ses fonds provient du département d’État des États-Unis, avec approbation du Congrès. L’ancien directeur de la CIA, William Colby, déclarait en 1982, dans le Washington Post, à propos du programme de la NED : « Il n’est pas nécessaire de faire appel à des méthodes clandestines. Nombre des programmes qui […] étaient menés en sous-main, peuvent désormais l’être au grand jour, et par voie de conséquence, sans controverse ». William I. Robinson, Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention, and Hegemony [archive], Cambridge university Press, 1996, 466 p., pp. 87-88.

[7] Le 28 avril 2009, la droite nationaliste ukrainienne a célébré l’anniversaire de la fondation, le 23 avril 1943, de la division Waffen SS «Galizien» (Halitchina, en ukrainien). La principale formation néofasciste locale, « Svoboda » (Liberté), dirigée par Oleh Tiahnibog, a fait installer à Lviv (Lwow), la capitale de la Galicie (Ukraine occidentale), avec l’autorisation de la mairie, de grands panneaux publicitaires en l’honneur de cette « division étrangère » de l’armée de la SS. Le gouvernement ukrainien d’Ioula Tymochenko pro-occidental, par la voix de son ministre de l’Intérieur, a estimé qu’il n’y avait rien d’illégal à cette initiative.

[8] Élections législatives ukrainiennes de 2012

[9] Il vient d’annoncer qu’il est candidat à la prochaine élection présidentielle.

La contribution européenne à l’effort militaire de la France au Mali et au Centrafrique

M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, participe aujourd’hui, 20 janvier, à Bruxelles au Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne. A cette occasion, les ministres feront notamment le point sur la situation et les moyens permettant aux Européens de contribuer à la stabilisation de la RCA, y compris dans le domaine militaire.

L’Europe a, en effet, décidé d’apporter une contribution qui devrait rester néanmoins peu importante si on la compare à l’effort que la France fait au Mali et en Centrafrique. Ce qu’il y a de nouveau dans cette volonté européenne c’est l’expression par l’Allemagne d’une nouvelle perception du risque pour l’Europe de laisser se développer l’instabilité en Afrique sans intervenir. Cette prise de conscience est en soi un événement politique important même si elle ne se traduit pas immédiatement par un envoi sur le terrain d’un volume de forces conséquent.

En effet, entre la perception et la mobilisation puis l’engagement d’une force européenne significative il y a un grand pas que les Européens ne semblent pas encore prêts à franchir notamment du fait du véto anglais qui refuse de cautionner tout ce qui peut ressembler à un embryon de défense européenne et qui s’en tiennent à leur doctrine de l’aide bilatérale ou de l’intervention dans le cadre de l’OTAN.

Cette contribution européenne prendra la forme d’un allégement de la charge de la France au Mali, afin de lui permettre de renforcer ses effectifs en Centrafrique.

Après la décision d’Angela Merkel de participer à cet effort européen, il est intéressant de faire le point de qui participera ou ne participera pas à cette mission EUFOR RCA Bangui et comment s’articulera cette force avec les forces françaises sur place.

Ceux qui ne participeront pas ou qui hésitent

Au premier lieu, la Grande-Bretagne qui avait essayé de remplacer l’influence française en Centrafrique via l’Afrique du Sud, en soutenant le Président Bozizé. Elle ne participera évidemment pas à cette mission et sera suivie vraisemblablement par l’Irlande et les Pays-Bas, traditionnellement alignés sur la position anglo-saxonne. La Slovénie et le Chypre non plus, du fait de leur manque de moyens.

L’Autriche, la Finlande, la Grèce, l’Italie, la Lettonie et le Luxembourg n’ont pas formellement donné leur réponse et de toutes façons, s’ils décidaient de participer, ce ne pourrait être que symboliquement.

Les pays contributeurs seront donc :

l’Allemagne : le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a, en effet, déclaré « L’Europe ne peut pas laisser la France seule ». Ce sont également des intérêts européens. « Si en Afrique noire l’instabilité, les violences et le terrorisme menacent, il y aura des conséquences en Europe ». Quatre avions pourraient être mis à disposition des Européens (comme de la Misca ou des Africains). Ces avions seront vraisemblablement mis en pool au sein de l’European Air Transport Command (EATC). La participation allemande pourrait se situer aussi au niveau du quartier général;

la Belgique : l’idée de l’engagement d’une compagnie (de parachutistes, le cas échéant) a été balayée par Pieter De Crem, le ministre de la Défense, qui assistait samedi au départ d’un C-130 Hercules pour le Gabon, afin de prêter main forte aux Français de Sangaris (une promesse faite en décembre. Un second avion part mardi). « Aucune demande de l’UE n’a formellement été adressée à la Belgique ». Effectivement, il n’y a pas eu de conférence (formelle) de génération de forces. Mais tous les États membres ont été déjà testés individuellement. La relève de la force de protection dans l’opération EUTM Mali, promise par l’Allemagne, pourrait permettre à ces pays (la Belgique et l’Espagne) d’avoir des troupes disponibles, peut-être pour une seconde rotation;

l’Espagne a déjà basé un C-130 Hercules à Libreville, avec un petit détachement Air qui va faire des navettes avec la Centrafrique. Une dizaine de rotations sont prévues ce mois. Le ministre des Affaires étrangères devrait indiquer la position du gouvernement lors de la réunion;

l’Estonie : Tallinn a officialisé rapidement sa participation : 55 hommes et femmes pour la première rotation qui représentent 10% de l’Armée estonienne;

la Pologne et la République Tchèque étudient une participation qui pourrait être commune;

la Suède réfléchit sérieusement à une contribution mais Carl Bildt, le ministre suédois des Affaires étrangères, regrette le véto anglais qui ne permet pas d’utiliser les « battlegroups », groupements tactiques de l’UE, « car si nous ne les utilisons pas maintenant, cela montre qu’ils ne sont pas utiles et ne pourront jamais être utilisés », écrit-il sur son blog.

La réunion des ministres des Affaires étrangères devrait consacrer la France comme la nation-cadre de l’opération. La France a, en effet, proposé de fournir le FHQ (quartier-général de force), voire, si nécessaire, l’OHQ (quartier général de l’opération) du Mont-Valérien, qui avait déjà servi pour l’opération EUFOR Tchad. Paris devrait aussi logiquement fournir une contribution importante en personnel et une bonne partie de l’État-major. Le principe d’une nation-cadre est de « combler » les trous qui ne sont pas assurés par les autres nations et de fournir l’ossature de l’État-major. Logiquement, la taille de la contribution française devrait donc être connue en dernier.

Le chef de la force sur le terrain (FHQ) devrait être un officier supérieur français (général ou colonel en fonction des effectifs européens déployés). En revanche, le chef des opérations devrait être d’une autre nationalité, comme c’est l’usage. C’est souvent un officier supérieur, issu d’un pays qui fournit une forte participation. Ce pourrait être un Allemand ou un Polonais, si les Polonais se décident.

Centrafrique : ce que change la démission du président Djotodia pour nos troupes

Le président centrafricain, Michel Djotodia, et son Premier ministre, Nicolas Tiangaye, ont démissionné vendredi. Deux départs essentiellement symboliques, réclamés par les autres acteurs de la région.

Atlantico : Le président centrafricain Michel Djotodia et son Premier ministre Nicolas Tiangaye ont quitté leur fonction vendredi, 10 janvier. Pourquoi ? Qu’est-ce que cela change pour l’intervention française en Centrafrique ?

Jean-Bernard Pinatel : Tous les participants à la conférence de N’Djamena réclamaient leur départ dans la mesure où ils étaient arrivés au pouvoir par la force, après avoir chassé Bozizé. Mais le problème n’est pas lié à Djotodia : il ne représentait plus rien puisqu’il était enfermé dans son camp. Son départ est surtout un signe politique donné aux différentes communautés de la Centrafrique. A partir de maintenant va peut-être s’ouvrir une nouvelle période, une période plus démocratique, une période garantie par les États de la région et la France, en vue d’élire démocratiquement quelqu’un à la présidence. Mais tout cela est un problème de long terme, dans la mesure où il n’y a pas d’État en Centrafrique, ni administration, depuis des années.

Les départs de Djotodia et Tiangaye étaient réclamés par les autres États africains. Ils vont donc avoir une influence sur l’engagement des autres pays, les inciter à prendre leur part dans le conflit en Centrafrique. L’impact sur le terrain devrait être, en revanche, relativement faible pour l’armée française. Car le problème de Centrafrique est un problème tribal, de braconniers, de « coupeurs de route ». Dans ces conditions, sans État ni institutions qui fonctionnent, on peut éviter des massacres généralisés à Bangui ou à Bouar mais le retour au calme est un travail de très long terme. C’est un problème sur 10 ans. La France n’a donc pas à s’engager plus dans le pays qu’elle ne le fait déjà. Nous n’avons pas à suivre le même chemin que les Américains en Irak. C’est aux pays africains de prendre leur responsabilité pour éviter que ne s’installe en Centrafrique une situation totalement pourrie, à terme un sanctuaire islamique, comme ça peut être le cas, par exemple, au nord du Nigéria.

Les Africains doivent s’engager plus et ne pas laisser uniquement le Tchad intervenir. Ce pays considère un peu le Centrafrique comme son arrière-cour. Il y a une certaine légitimité et une certaine influence auprès des ethnies du Nord mais pas du tout auprès des ethnies du Sud. Il faut donc une coalition africaine en Centrafrique.

Quelle est la situation actuelle ? Le chef de l’opération française Sangaris, le général Francisco Soriano, estime que la situation « s’améliore lentement » à Bangui. Partagez-vous ce point de vue ?

Elle ne peut que s’améliorer lentement car personne, aujourd’hui, n’est en mesure de prendre le relais de la France, contrairement à ce qui s’est passé au Mali. Il n’y a pas d’État, on ne peut pas remettre en place une police ou une armée… Au Mali, ces choses-là n’étaient pas fortes mais elles existaient ; en Centrafrique, elles n’existent plus. Il faut donc du temps.

Les forces françaises assurent donc une sécurité minimum dans différents endroits. Mais on ne peut pas attendre des résultats semblables à ceux obtenus au Mali. Ce n’est pas parce que des élections vont être organisées qu’il n’y aura plus de braconniers et/ou de « coupeurs de route ». On est dans une situation difficile, qui va demander du temps, même si elle n’est absolument pas risquée au niveau militaire car c’est une opposition entre communautés : la France n’a pas d’ennemis, on est dans le CRS international.

Quel est l’intérêt pour la France d’être présente en Centrafrique ?

Le fait d’être sur place nous permet d’avoir du renseignement. Cela nous permet également d’assurer la sécurité des ONG, des journalistes, des personnes qui reconstruiront le pays… Les renseignements donnent la possibilité de pouvoir peser par rapport aux différents chefs d’État africains. Mais l’armée française ne doit pas aller au-delà. Les forces africaines doivent, à présent, assurer la période de transition avec l’appui de la France.

Source : ATLANTICO

Le Soudan du Sud, plus jeune Etat au monde et déjà menacé par une guerre civile ethnique

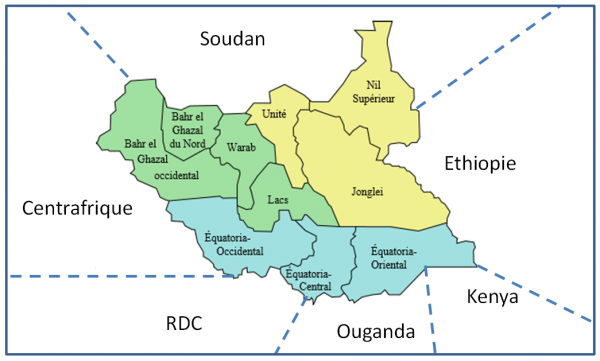

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a annoncé lundi 16 décembre avoir déjoué une tentative de coup d’État initié selon lui par son ancien vice-président Riek Machar qu’il avait limogé en juillet avec l’ensemble du gouvernement.

Après les rudes combats qui ont eu lieu à Juba, la capitale du Soudan du Sud, et qui auraient fait plusieurs centaines de morts, des rixes ont été signalées jeudi et vendredi dans plusieurs villes, notamment à Bor et Bentiu, à l’est et au nord du pays. Par ailleurs, comme on pouvait s’y attendre, James Koang Chol, un Nuer de Nasir, commandant de l’armée contrôlant l’État d’Unité, s’est rallié samedi aux rebelles de Riek Machar.

Le risque d’une guerre civile ethnique au Sud Soudan, indépendant depuis juillet 2011 et riche en pétrole, est d’autant plus crédible que ce pays n’existe en tant qu’État et nation que dans une opposition au Soudan Nord en majorité arabe et musulman.

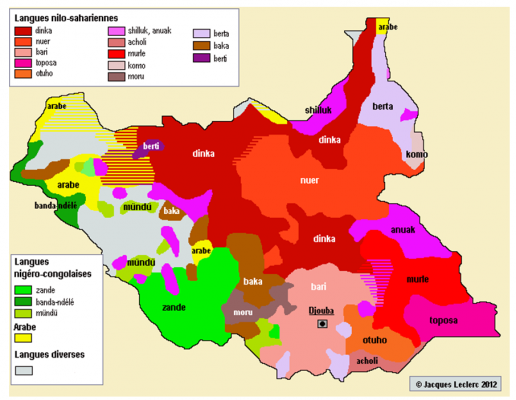

En effet, le Sud Soudan qui compte environ 8,5 millions d’habitants recense 62 groupes ethniques autochtones et est considéré comme l’un des pays les plus ethniquement diversifié dans le monde. La majorité d’entre eux font partie du groupe nilotique [1] notamment les deux principaux groupes ethniques, les Dinkas, 2,5 millions, principal groupe ethnique du pays auquel appartient Salva Kiir, qui représentent environ 25% de la population totale et les Nuers, dont sont issus Riek Machar, et James Koang Chol, environ 0,5 millions.

Toute l’histoire de ce pays peut être résumée dans l’opposition fondamentale de ces deux groupes ethniques dont la différenciation [2] a été volontairement accentuée par le colonisateur britannique. L’administration coloniale a tenté de figer les entités ethniques afin de mieux asseoir son autorité par le biais de chefs dits coutumiers. L’action des Britanniques a surtout consisté à vouloir séparer les Dinkas des Nuers. Considérés comme belliqueux et guerrier, ces derniers faisaient en effet figure de fauteurs de troubles [3]. L’administration coloniale s’efforça de les contenir dans des aires tribales, ce qui l’obligea à extraire des zones Nuer les éléments Dinka, quitte à déclarer Dinka des clans qui, jusqu’alors, s’étaient présentés comme Nuer et à nommer des chefs Nuer à la tête de communautés Dinka.

Cette opposition ethnique se retrouve dans la rivalité qui n’a cessé d’opposer les deux chefs de guerre de ces communautés à partir de 1983.

Face à la volonté du président Gaafar Nimeiry de renforcer le centralisme de l’État et l’islamisation de la société soudanaise, plusieurs chefs des ethnies du sud du pays (dont John Garang et Salva Kiir) se réunissent à Gambela en Éthiopie et fondent le 15 mai 1983 le Sudan People’s Liberation Movement et sa branche armée, la SPLA. John Garang [4], colonel déserteur de l’armée régulière et ancien combattant de la guérilla Anya Nya (le venin du scorpion), prend la tête de l’organisation. La Sudan People’s Liberation Army (SPLA) s’implante alors surtout en pays Dinka, autour du Nil [5].

Malgré le discours marxiste de ses débuts, qui lui vaut le soutien éthiopien de Mengistu et de ses alliés soviétiques, John Garang s’appuie sur la loi coutumière pour discipliner les combattants Dinkas.

La principale ligne de fracture au sein de la rébellion du Sud a concerné immédiatement les Dinka et les Nuer, principaux acteurs de la rébellion. En effet, dès 1983, les Bor de John Garang, un clan Dinka, n’ont pas hésité à massacrer des Nuer [6].

Lors du renversement de la junte de Mengistu à Addis-Abeba en 1991, la perte du soutien de l’Éthiopie a ensuite obligé la SPLA à revenir à l’intérieur du Sud Soudan et à s’y constituer une base populaire en pactisant avec I’ Église et les chefs traditionnels, s’éloignant définitivement de ses références marxistes. Cette orientation nouvelle s’est accompagnée d’une tentative menée par Ruek Machar [7] et Gordon Kong Chuol [8] de remplacer John Garang à la tête du SPLM/A, l’accusant, déjà à cette époque, de vouloir accaparer le pouvoir et de ne défendre que les intérêts de son ethnie.

Suite à cette tentative avortée, de nombreux combattants suivirent Riek Machar et formèrent un mouvement rebelle séparé, le SPLM/A-Nasir qui devint un acteur important pour le contrôle des champs pétrolifères en territoire Nuer. Les combats inter ethnique furent permanents jusqu’à la conférence de réconciliation tenue en 1999. Ces combats qui historiquement opposaient des jeunes bergers armés de lances se sont aggravés entre 1991 et 1999 et ont impliqué des combattants armés. Ces tensions ethniques de la SPLA ont été largement exploitées par Khartoum dans le passé [9].

Cet historique de l’opposition entre deux communautés et de leurs dirigeants ne laisse guère augurer d’un retour rapide au calme.

Néanmoins, la population du Sud Soudan est fatiguée de la guerre qu’elle subit depuis 30 ans et on peut penser que les chefs coutumiers et l’Église catholique useront de leur influence pour éviter que ces affrontements ne dégénèrent en une guerre civile généralisée. De même, agiront dans le sens de la modération les investisseurs étrangers, les pays dont ils sont issus (principalement Chine, Inde et Malaisie) ainsi que le président Obama qui s’était personnellement engagé pour soutenir l’accession du Sud Soudan à l’indépendance. Seul Khartoum peut espérer tirer les marrons du feu et remettre en cause une indépendance qu’il a, à contrecœur, accepté de valider.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Populations qui habitent la vallée du Nil ou en sont originaires. On s’est aperçu que les langues parlées par les Shilluk, les Dinka et les Nuer – les premiers groupes qui furent dits nilotiques parce qu’ils habitent réellement dans la vallée du Nil blanc – sont semblables aux langues parlées par certaines sociétés fort éloignées du Nil comme les Alur (en Ouganda et au Zaïre) et les Luo (au Kenya). Nilotique a pris un sens linguistique, désignant tous les groupes parlant des langues apparentées à celles des Shilluk, des Dinka et des Nuer.

[2] L’historien D. Johnson affirme que plus de la moitié des Nuer de la région auraient une origine Dinka. La moitié des mots Dinka et Nuer les plus courants présentent de fortes similarités et témoignent de ces racines communes.

[3] ibid.

[4] Mort dans un accident d’hélicoptère le 31 juillet 2005 au retour d’une visite en Ouganda. Salva Kiir fut nommé immédiatement Vice-Président du Soudan a sa place.

[5] L’avancée des rebelles a connu de sérieux revers dans I’Equatoria, où les Bari et les Zande constituent environ 25 % de la population. Si la SPLA a marqué des points en pays Bari, elle n’a pas réussi à emporter l’adhésion des Zande, plus à I’ouest. Pendant le régime parlementaire en vigueur de 1986 à 1989, les Bari et les Zande ont par ailleurs trouvé le moyen de s’opposer, chacun avec leur parti, en l’occurrence le People’s Progressive Party et la Sudan African People’s Congress Organisation. De telles divisions caractérisent ce conflit et lui donnent une dimension plus ethnique, voire tribale, que religieuse ou raciale.

[6] Les allégeances tribales ont ensuite poussé d’autres clans Dinka, comme les Malual, les Twic et les Abeyei du nord du Bahr el Ghazal, à quitter les Anya Nya II, créés par Riek Machar, à dominante Nuer, pour rejoindre les rangs de la SPLA. De leur coté les Nuer rejoignent le SPLA-Nasir commandé par Riek Machar.

[7] Riek Machar s’est présenté comme le libérateur de la nation nuer en tirant parti de la légende d’un prophète, Ngundeng, qui avait annoncé la venue d’un messie de son clan.

[8] De l’ethnie Jikany Nuer qui vivent principalement dans la partie orientale du Haut-Nil, en particulier autour de Nasir.

[9] Les Nuer de Ruek Machar ont même été accusés par John Garang d’être manipulés et armés par le Nord Soudan car aucune attaque importante par les forces de Riek Machar contre les forces du Nord Soudan n’a été observée entre 1991 et 1999.

Autres sources : ATLANTICO

Retour sur trois années d’analyses géopolitiques

Le contexte international des années 2011-2013 a été marqué par un début de désengagement américain en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique.

Profitant de ce repli, la Chine a accentué son effort de pénétration économique dans ces régions et en particulier en Asie centrale (Pakistan) et au Moyen-Orient (Iran, Irak) où elle recherche, à moyen terme, la sécurisation d’une partie de son approvisionnement énergétique par voie terrestre pour éviter les détroits d’Ormutz et de Malacca.

En Asie, la tension s’est accrue entre la Chine et ses voisins (Japon, Philippines, Vietnam), soutenus par les États-Unis à propos du partage des zones économiques maritimes et notamment de l’archipel inhabité dénommé Diaoyu par la Chine et appelé Senkaku par le Japon qui commande l’accès des SNLE [1] chinois aux eaux profondes du Pacifique.

L’incapacité des leaders européens à définir une position commune au Moyen-Orient avec la Russie concernant la Syrie, l’Iran et le conflit israélo-palestinien a contribué à aggraver la guerre civile confessionnelle en Syrie, à la diffuser en Irak et à maintenir ouverte la plaie israélo-palestinienne, source et prétexte du terrorisme contemporain.

En Afrique, la France, confrontée aux réticences d’Obama, prix Nobel de la Paix, à engager ses forces armées dans un nouveau conflit et à une diplomatie européenne lente ou rendue impuissante par l’absence de vision commune sur les menaces et les moyens d’y faire face, a été, comme dans les années 70 sous la Présidence du Président Carter , en première ligne face à la montée des périls sur ce continent, caractérisé par la déstabilisation islamique dans le Sahel et les crises politiques et ethniques en Côte-D’ivoire et en Centre-Afrique.

Malheureusement, au Moyen-Orient, par manque de culture géopolitique ou sous l’influence d’intérêts particuliers, François Hollande et Laurent Fabius ont pris des positions partisanes qui ont écarté la France d’un règlement de la crise syrienne et du dossier du nucléaire iranien. Bien plus, ils ont permis à la Russie de Poutine de prendre notre place traditionnelle de médiateur dans cette région et de nous ôter la possibilité de peser sur le règlement de ces crises par une négociation directe avec les États-Unis d’Obama.

2011

L’année 2011 est une année de transition entre la décennie 2000-2010, dominée par l’interventionnisme américain et les erreurs stratégiques qui l’ont accompagné, et la décennie 2011-2020, dont les premières années se caractérisent par un désengagement américain en Afghanistan et en Irak et un recentrage sur leurs problèmes internes économiques et sociaux.

Le contexte mondial, a été marqué par l’accroissement de l’influence chinoise en Asie centrale, la mort de Ben Laden et de Kadhafi et, en partie liés à cette modification des rapports de force, deux événements nous concernant : la promesse de vente des Rafales français en Inde ainsi que par un début de coopération stratégique de la France avec la Russie.

Libye

Le Président Nicolas Sarkozy, qui n’avait pas vu venir la révolution tunisienne, engage la France en collaboration avec la Grande-Bretagne pour soutenir les rebelles libyens. Cette action bilatérale met en relief l’absence de politique de défense européenne.

La chute de Kadhafi après six mois d’attrition du potentiel libyen par des frappes aériennes (avions et hélicoptères armés de l’Armée de Terre) quotidiennes guidées au sol par les forces spéciales, installe à Tripoli un Conseil National de Transition qui, restant sous la menace des chefs de guerre, ne parvient pas à organiser les élections de l’Assemblée constituante et à empécher la dispersion d’une grande partie de l’arsenal libyen dans le Sahel.

2012

La Chine inquiète ses voisins par sa puissance économique et les accès de fièvre nationaliste de ses dirigeants et s’oppose au Japon en mer de Chine. Ainsi, en Birmanie, les généraux de la junte au pouvoir, désireux de contrebalancer la colonisation rampante de leur territoire par la Chine, ouvrent la porte à une démocratisation de leur pays pour bénéficier de l’appui des occidentaux. La réélection de Poutine accélère le retour de la Russie sur la scène internationale.

En France, François Hollande, confronté dès son élection au piège de la défense anti balistique que les américains proposent de déployer en Europe de l’Est et à la provocation qu’elle constitue pour la Russie, en perçoit la menace pour nos intérêts grâce au rapport Védrine. Mais, mal préparé aux réalités internationales et intoxiqué par divers lobbies, il surestime, comme son prédécesseur, le risque iranien, ne perçoit pas la nature confessionnelle qui sous-tend la crise syrienne et commet une faute stratégique lors d’un discours à l’ONU sur le Mali en annonçant que la France limitera son intervention dans ce pays à un soutien logistique et de formation.

Mali

Le discours à l’ONU de François Hollande, est perçu par les islamiques d’AQMI et du MUJAO comme une garantie de la non intervention française en première ligne et constitue probablement un des éléments déclencheurs de leur offensive vers Bamako.

Heureusement, pragmatique dans l’urgence, François Hollande décide l’intervention des forces françaises au Mali qui font la démonstration renouvelée de leur réactivité et de leur exceptionnelle efficacité dans la conception et l’exécution opérationnelle de leurs actions.

2013

Le contexte international est clairement dominé par le repli des Etats-Unis hors de l’Asie centrale et du Moyen-Orient voulu par le Président Obama, réélu et soucieux de relancer l’économie américaine et de corriger un modèle social qui écrase les plus faibles.

La montée en puissance de la Chine en Asie face au Japon et en Afrique se confirme ainsi que le retour en force de la Russie de Poutine sur la scène internationale.

En France, François Hollande endosse le costume africain de ses prédécesseurs et défend l’influence de la France en Afrique, continent où le français reste une langue en expansion et dont les richesses en énergie et matières premières perspectives de développement attirent tous les acteurs internationaux.

Néanmoins toujours enfermé dans une vision idéologique et superficiellement émotive des relations internationales, François Hollande ne perçoit pas les vrais intérêts de la France au Moyen-Orient notamment en Syrie, en Irak et en Iran et se fait lâcher en rase campagne d’une part par les États-Unis qui s’entendent sur son dos directement avec les Russes en Syrie et sur le dossier nucléaire iranien et, d’autre part, par l’Europe sur le dossier centrafricain, notamment du fait du véto anglais qui voit d’un mauvais œil la France intervenir dans un pays où l’Afrique du Sud, membre du Commonwealth, essaye de nous remplacer militairement et économiquement en soutenant le Président Bozizé.

Centre-Afrique

L’intervention de la France en Centrafrique procède plus de la lutte d’influence que se livrent les grands acteurs mondiaux et régionaux dans ce continent en plein développement que d’une action pour éviter que le Centrafrique ne devienne, comme la Somalie, un repère djihadiste ou d’une intervention à but humanitaire pour éviter un affrontement de type confessionnel, même si cette dimension est nouvelle dans ce pays et doit être prise sérieusement en compte. La réussite de cette intervention dépend plus de ses volets politique, économique et humanitaire que de sa dimension militaire qui ne présente que des risques limités pour nos soldats mais des risques médiatiques pour l’image de nos forces engagées dans une mission d’interposition et de désarmement des milices.

En effet, malgré un mandat de la communauté internationale et les massacres interreligieux à Bangui, l’intervention française en Centre-Afrique commence dans un contexte international et national mitigé. L e soutien logistique et financier limité apporté par les Américains et les Européens à notre action, les déclarations contradictoires de François Hollande sur le maintien au pouvoir du Président centrafricain autoproclamé, Michel Djotodia, l’absence d’ennemi clairement identifié, les Sélékas étant un nom générique qui regroupe des formations seulement connues de quelques spécialistes, la mission même d’interposition entre des communautés qui rappelle les mauvais souvenirs du Rwanda ou du Liban, les moyens limités engagés dans un territoire plus grand que la France, la nouvelle réduction des effectifs militaires, annoncée au moment même où nous ouvrons un nouveau théâtre d’opérations, créent une toile de fond peu favorable à un soutien de l’opinion à cette intervention perçue, à tort, par les commentateurs comme un probable guêpier.

En conclusion

Ces trois années ont vu le maintien de l’influence de la France dans le Monde grâce à l’efficacité de son outil militaire démontrée en Afrique (Lybie, Mali) et cela malgré les erreurs diplomatiques des Président Sarkozy et Hollande au Moyen-Orient qui, surestimant les risques du nucléaire iranien et sous estimant la nature confessionnelle de la guerre en Syrie, n’ont pas permis à la France de conserver son positionnement traditionnel de médiateur et nous ont mis hors-jeu, ouvrant la porte à la Russie de Poutine qui a su trouver les voies pour un accord direct avec les Etats-Unis (le nucléaire Iranien et désarmement chimique de Al-Assad).

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins.

Le Centrafrique ne sera pas un guêpier militaire, à condition d’une gestion politique avisée et d’un effort économique et humanitaire important

Malgré un mandat de la communauté internationale et les massacres interreligieux à Bangui, l’intervention française en Centre-Afrique commence dans un contexte international et national mitigé.

En effet, le soutien logistique et financier limité apporté par les Américains et les Européens à notre action, les déclarations contradictoires de François Hollande sur le maintien au pouvoir du Président centrafricain autoproclamé, Michel Djotodia, l’absence d’ennemi clairement identifié, les Sélékas étant un nom générique qui regroupe des formations seulement connues de quelques spécialistes, la mission même d’interposition entre des communautés qui rappelle les mauvais souvenirs du Rwanda ou du Liban, les moyens limités engagés dans un territoire plus grand que la France, la nouvelle réduction des effectifs militaires, annoncée au moment même où nous ouvrons un nouveau théâtre d’opérations, créent une toile de fond peu favorable à un soutien de l’opinion à cette intervention perçue, à tort, par les commentateurs comme un probable guêpier.

Cette analyse a donc pour but de présenter les éléments déterminants qui fondent la décision d’intervenir en Centre-Afrique.

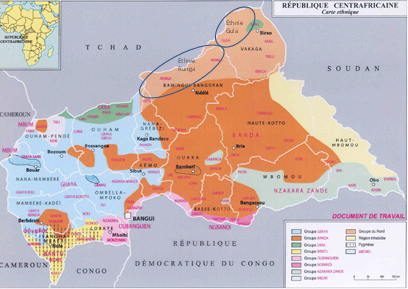

La première certitude est que c’est la France qui, en mars 2013, a décidé de laisser les Sélékas s’emparer de Bangui et de les laisser chasser le Général Président Bozizé que nous avions soutenu militairement sans relâche depuis son accession au pouvoir dix ans plutôt [1].

En effet, les rebellions dans la région des trois frontières (Tchad, RCA, Soudan) au Nord de la RCA, sont endémiques et nous sommes intervenus trois fois en dix ans dans une indifférence médiatique totale pour stopper les colonnes de rebelles fonçant vers Bangui:

le 30 octobre 2006, le mouvement rebelle UFDR (Union des forces démocratiques pour le rassemblement) déclenche une offensive vers le Sud à partir de la région de Birao et s’empare de la localité de Ouandja Djalé (150 km au sud de Birao) pour pousser ensuite vers Bria et ouvrir la route vers Bangui. À la demande des autorités centrafricaines, les militaires français appuient, à partir de fin novembre, les FACA et la FOMUC dans la ville de Birao [2]. Le 10 décembre, après plusieurs séries de combats brefs et violents, une dernière localité (Ouanda Djalle) est reprise aux combattants de l’UFDR;

- en mars 2007 - Deuxième offensive rebelle qui s’empare de l’aéroport Birao. Une nouvelle opération est alors déclenchée à partir des unités d’alerte en France et des unités pré positionnées (Tchad, Gabon, RCI), pour reprendre l’aérodrome de Birao. Ces unités françaises appuient aussi des unités FACA déployées simultanément et leur redonnent confiance. Le 13 avril 2007, alors que les rebelles de l’UFDR ont été repoussés jusqu’à leur sanctuaire de la frontière tchadienne, un accord de paix est signé entre le gouvernement de RCA et l’UFDR à Birao;

- en décembre 2012 - Troisième offensive rebelle. Certains mouvements jugeant que les accords de paix signés en 2007 n’ont pas été respectés, lancent une offensive militaire. Lors de cette troisième offensive, les rebelles qui attaquent vers le Sud sur 2 axes, prennent en un mois de nombreuses localités et ouvrent la route pour Bangui : Birao, Bria, Bambari, Ouadda, Ndélé, Kaga Bandoro, Damora à 80 km de la capitale) permettent d’étendre l’influence des rebelles sur le Nord et le Centre de la RCA. La France intervient une nouvelle fois fin décembre 2012. Trois compagnies et deux hélicoptères Puma viennent en renfort depuis le Gabon et le Tchad de la compagnie du 8ème RPIMa qui assure la sécurité de l’aéroport. Plus de 600 militaires français sont alors présents. Mi-janvier, suite à la baisse des tensions dans la capitale, deux hélicoptères Puma et une compagnie (2e REP) partent pour le Mali et participent aux opérations dans l’Adrar des Ifoghas;

- trois mois plus tard, en mars 2013, les rebelles de la Séléka passent à nouveau à l’offensive à partir du Nord et du Centre de la RCA. La reprise des combats à proximité de Bangui obligent à déployer, en plus des 250 militaires sur place, environ 300 militaires français en provenance du Gabon. La Séléka défait rapidement les FACA, soutenues par les contingents des derniers alliés de Bozizé (Afrique du Sud et Ouganda) et causent des pertes importantes aux forces africaines qui tentent de lui couper la route de Bangui. Bangui qui tombe le 24 mars. Le président Bozizé fuit et se réfugie au Cameroun.

C’est au niveau de la géopolitique qu’il faut chercher pourquoi, cette fois-ci, la France a laissé les Sélékas pénétrer dans Bangui, en mars 2013, à un moment où nous occupions l’aéroport avec des forces que l’on aurait pu rapidement renforcer ?

La France a, vraisemblablement, voulu donner un coup d’arrêt à l’offensive politique et économique chinoise et sud-africaine en Centre-Afrique, favorisée par Le Président Général Bozizé qui, à juste titre, trouvait que la France et les entreprises françaises n’investissaient pas assez massivement en Centre-Afrique, pour développer l’exploitation de ses ressources pétrolières et minières.

Par ailleurs, le Tchad venait de nous appuyer d’une façon décisive au Mali pour réduire le sanctuaire des Ifoghas et il n’est un secret pour personne que les rebelles du Nord-Est ont leur sanctuaire à cheval sur la frontière tchadienne.

L’absence à Paris au récent Sommet des états africains du Président sud-africain Jacob Zuma qui soutenait Bozizé peut s’expliquer ainsi. Les Sud-Africains, principale puissance africaine avec le Nigéria, où l’influence anglo-saxonne reste prégnante, considèrent le Sud de l’Afrique comme leur zone naturelle d’influence, Centrafrique inclus.

La dimension historique de ce conflit ne doit pas aussi nous échapper. Le Centre-Afrique marque la limite Est de l’Afrique francophone. Il possède une frontière commune avec le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Dans la mémoire des Britanniques, qui ont bloqué l’envoi d’un « Battle group européen » un moment envisagé par Bruxelles, l’affaire de Fachoda qui avait marqué la fin de l’expansion coloniale française vers la haute Égypte reste vivace.

La deuxième question à laquelle il faut répondre et que tous les observateurs se posent : la situation sur le terrain est-elle maîtrisable avec les effectifs déployés ?

La réponse, là encore, n’est pas militaire mais politique et nécessite d’analyser les forces qui composent la Séléka.

La majorité des combattants présents à Bangui font partie de l’UFDR : Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement, recrutée principalement dans l’ethnie Gula. Son dirigeant est le président autoproclamé Michel Am Nondroko Djotodia [3], rebaptisé président de transition dont François Hollande avait trop rapidement exigé le départ. Puis, devant la réalité de la situation sur le terrain (soutien du Tchad, forces combattantes les plus nombreuses), s’étant ravisé, il a décidé de le soutenir.

Si les autorités françaises trouvent avec lui et ses principaux chefs de guerre un bon accord, la situation à Bangui se rétablira rapidement. En effet, les autres formations présentes dans la Séléka sont probablement celles dont le désarmement, si elles restent à Bangui, ne doit pas poser de trop gros problèmes à l’Armée française [4].

En conclusion, l’intervention de la France en Centrafrique procède plus de la lutte d’influence que se livrent les grands acteurs mondiaux et régionaux dans ce continent [5] en plein développement que d’une action pour éviter que le Centrafrique ne devienne, comme la Somalie, un repère djihadiste ou d’une intervention à but humanitaire pour éviter un affrontement de type confessionnel même si cette dimension est nouvelle dans ce pays et doit être prise sérieusement en compte [6].

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] En mars 2003, un accord entre le président-général Bozizé, qui vient de prendre le pouvoir par un coup d’état, et le président Chirac conduit à la mise en place de l’opération Boali pour soutenir les FACA et la FOMUC (Force multinationale de la CEMAC - Communauté économique et monétaire des États d’Afrique Centrale).

[2] Ville de 18 000 habitants située à 850 km au Nord de Bangui et dotée d’une piste d’aviation, infrastructure stratégique dans la région.

[3] Le président de transition est un ancien fonctionnaire du ministère du Plan, puis des Affaires étrangères, et ex-consul à Nyala, capitale du Sud-Darfour au Soudan. Il a créé l’UFDR en septembre 2006 et opérait essentiellement, avant la dernière offensive vers Bangui, dans les préfectures arabophones de Vagata et Haute Kotto, dans le Nord-Est. On retrouve dans l’UFDR certains des hommes qui ont aidé François Bozizé à renverser Ange-Félix Patassé en 2003, mais que les promesses non tenues du pouvoir et le non-respect des accords de paix de 2007 ont mécontentés.

[4] Il s’agit de la CPJP et deux autres formations créées de fraîche date :

- la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP) qui recrute majoritairement ses combattants dans l’ethnie Runga qui est implantée dans un territoire voisin de l’ethnie Gula. Son dirigeant est le général Noureddine Adam dont le porte-parole Éric Néris-Massi est le beau-fils de Charles Massi. Ce proche de l’ancien président Ange-Félix Patassé, qui s’était rapproché ces dernières années de Bozizé, a, semble-t-il, hésité avant de rallier la Seleka;

- la Convention patriotique du salut du kodro (PSK : kodro signifiant pays, en sango) qui a été officiellement lancée lors d’une « Assemblée constituante » en juin 2012. Son fondateur, Mohamed-Moussa Dhaffane, en est devenu le président, avant d’être aussitôt proclamé, dans le communiqué final, « à titre exceptionnel et honorifique au grade hors hiérarchie de général major assimilé des Forces armées ». Dhaffane assura, dans le passé, les fonctions de président ad hoc de la Croix-Rouge centrafricaine, tout en étant membre de la CPJP, qu’il quitta pour créer son propre mouvement;

- l’A2R regroupe de vrais officiers de la FACA dans une structure clandestine dont l’adhésion à la coalition date seulement de la fin décembre 2012.

[5] Influence de « combattants » soudanais visible chez les rebelles de la Séléka et présence de forces sud-africaines aux côtés du président déchu.

[6] Jusqu’ici, les conflits en RCA étaient plutôt marqués, dans le passé, par la dimension ethnique.

Les interventions de la France en Afrique sont-elles vouées à être polluées par l’héritage de la colonisation ?

Pour faire face à l’instabilité en Centrafrique, la France va envoyer, à terme, un millier d’hommes sur place. « Nous devons être présents, à notre place », a déclaré à ce sujet François Hollande.

Atlantico : En proie à une instabilité grandissante, la Centrafrique voit le contingent militaire français basé sur son territoire porté à 1000 effectifs. D’après le ministre de la Défense français Jean-Yves Le Drian, cette intervention « n’a rien à voir avec le Mali. » Cette mission, présentée comme une opération de maintien de l’ordre, est-elle selon vous légitime ?

Ferhat Mehenni : La France est de nouveau en guerre en Afrique subsaharienne ; pour la quarante-neuvième fois depuis les supposées indépendances d’il y a cinquante ans. Point n’est besoin de s’interroger sur la légitimité de cette expédition. C’est presque une affaire de routine. Quand on veut noyer son chien, on l’accuse de rage. Au-delà des questions de forme de cette aventure, comme ses justifications en apparence « humanitaires » que les officiels français avancent en appui de leur argumentaire, son timing et son coût, il y a une question de fond qui mérite que les géostratèges français se posent : Quelles sont les raisons fondamentales de la déstabilisation de l’Afrique francophone, obligeant la France à y intervenir aussi fréquemment ?

Si, en arrondissant les chiffres, on comptabilise une intervention militaire française par an depuis les années soixante, on remarque que rien que pour les deux dernières années (2011-2013) il y en a eu quatre. La moyenne double brusquement. Et on comprend que si la France différait depuis le mois de mars sa réaction contre la prise de pouvoir par la rébellion Seleka à Bangui, c’était vraisemblablement pour des questions de logistique. Elle n’aurait plus tous les moyens de sa politique en Afrique. En effet, engluée dans le bourbier de l’Azawad et du Mali, alors que la situation tarde à être stabilisée même en Côte-d’Ivoire où elle était intervenue début 2011 pour faire tomber Laurent Gbagbo, elle n’avait pas pu éviter, le 24 mars 2013, la chute de Bozizé, l’un de ses protégés. On peut en conclure qu’elle ne pouvait pas, par prudence ou par manque de moyens, mener deux guerres à la fois, l’une contre le MNLA en ex Mali et l’autre contre la Seleka, en ce qu’il y a lieu d’appeler désormais l’ex-Centrafrique. Cette nouvelle intervention qui complique les alliances françaises avec ses dictatures africaines impliquées dans l’opération Serval – Idris Debby est parmi ceux qui soutiennent le nouveau pouvoir à Bangui – risquerait de compromettre davantage le déjà improbable retour à la stabilité en ex Mali. En quelques mots, la position française s’en trouve sérieusement fragilisée. Ses prises de risques paraissent inconsidérées et l’Afrique apparaît plus que jamais comme le casse-tête pouvant mener la France à y perdre sa sphère d’influence.

Alors, au lieu de se croire obligée de se comporter face aux Africains en éternel gendarme, qui commence à être dépassé par les événements et qui le sera totalement dans très peu d’années, car le processus de déstabilisation à l’œuvre va s’accélérer, la France ne devrait-elle pas reconsidérer sa relation à ce continent ravagé par la violence, la maladie et la misère ?

Jean-Bernard Pinatel : La légitimité d’une opération militaire en droit international peut avoir plusieurs fondements :

- le premier est la légitime défense; si votre territoire ou vos forces sont attaquées vous avez le droit de vous défendre et de demander à vos alliés de vous aider. C’est sur cette idée que l’Alliance Atlantique et son organisation militaire l’OTAN ont été créées;

- le second qui en découle est qu’il est légitime pour un État d’intervenir au profit d’un autre État agressé si le pouvoir de cet État est légitime et qu’il lui en fait explicitement la demande;

- le troisième, et on est dans ce cas en Centre-Afrique, lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU le décide devant une situation inacceptable pour la communauté internationale.

En Centre-Afrique, le problème est que la légitimité du pouvoir en place n’existe pas. C’est pourquoi la France, malgré les demandes pressantes de certains pays africains, a attendu d’avoir le feu vert du Conseil de sécurité pour s’engager.

Décidée jeudi par l’ONU, l’intervention de la France est désormais placée sous le chapitre VII de Charte des Nations Unies autorisant le recours à la force face à une menace avérée contre la paix et la sécurité internationale. La résolution officialise le déploiement des troupes panafricaines de la Mission internationale de soutien en Centrafrique (Misca), déjà sur place avec 2500 hommes, ainsi que celui d’une force française d’appoint, pour rétablir l’ordre, sécuriser les axes routiers, permettre un accès humanitaire et le retour des populations civiles dans leurs villages abandonnés.

Cette attente d’un brevet de légitimité n’est pas sans risque d’image pour la France. Nos soldats qui sécurisent l’aéroport de Bangui et l’ambassade de France sont restés l’arme au pied et ne sont pas intervenus pour faire cesser les massacres dans Bangui en l’absence d’un vote du conseil de sécurité qui a été long à obtenir du fait notamment des réticences américaines.

Cela signifie-t-il que la France ne doit pas venir « faire le gendarme » en Centrafrique, et plus largement dans les autres pays africains ? Doit-elle se désinvestir de ses anciennes colonies, et ce dans tous les domaines ?

Ferhat Mehenni : En voulant et en croyant apporter à l’Afrique la stabilité dont elle aurait besoin, la France ne devrait-elle pas se poser la question si, elle-même ne ferait-elle pas partie du problème, ou ne serait-elle pas carrément « Le » problème de la guerre qui y sévit ? Pour y voir plus clair, reprenons les éléments du puzzle africain.

Au commencement, il y avait la colonisation.

Le capitalisme ne se conçoit pas sans mondialisation et celle-ci ne peut se réaliser sans la colonisation qui en est la pierre angulaire. Les nations européennes, dont la France, mues par l’appât du gain, ont été les agents ayant engagé les processus au service de ces deux impérieuses nécessités capitalistes. L’Afrique francophone en est le produit historique. Mais devant des colonies qui s’étaient avérées d’abord beaucoup moins rentables qu’on l’escomptait au début, puis carrément déficitaires, les pays colonisateurs, après les avoir dotées chacune de son État, les ont confiées aux autochtones par le biais du mouvement de décolonisation auquel l’ONU a servi de terrain d’atterrissage. Le processus qui devait en améliorer la configuration fut entravé par la Guerre Froide et n’a dû reprendre qu’à la chute du Mur de Berlin. En effet, ce n’est qu’en 1993 qu’un nouvel État africain, l’Erythrée, est né.

Le problème fondamental de la géopolitique issue de la colonisation est qu’elle a été conçue, à l’époque, en fonction des intérêts des métropoles et non de ceux des peuples indigènes. Ceux-ci, ignorés, piétinés, se sont vus chacun spolié de son territoire et de son identité. En les tronçonnant et en les divisant arbitrairement, puis en affectant chacun de leurs démembrements à un nouveau pays créé ex nihilo et conçu comme un camp de concentration des peuples, la colonisation, en général et française en particulier, en a logiquement fait les agents actifs de la transformation en cours de la géopolitique. Ces peuples et leurs actions en faveur du recouvrement de leur souveraineté sont aujourd’hui en phase avec les besoins de la mondialisation qui consacre la liberté sur la dictature, le droit sur l’arbitraire. Ce n’est pas par hasard qu’une Organisation des États émergents d’Afrique a vu le jour depuis deux ans.

Les interventions militaires françaises vont donc à contre-courant de la marche de l’Histoire. La stabilité et la paix que la France aurait intérêt à défendre en Afrique devrait être celle des peuples et non celle des dictatures et des États artificiels. Prendre la défense de ceux-ci contre la marche des peuples vers leur liberté, c’est se comporter en Don Quichotte et en agresseur. En revanche, elle gagnerait en prestige et en solide amitié chez tous les peuples qu’elle aiderait à accéder à son État. La francophonie et la sphère d’influence de la France en Afrique ne se prêteraient plus aux coups de boutoirs des nouveaux prétendants qui, chez ces dictatures soi-disant acquises à Paris, lui taillent des croupières depuis des décennies. Alors, l’Azawad, le Sud de la Côte d’Ivoire, la Kabylie, le Sud-Ouest de la Centrafrique et de tant de peuples et de territoires de l’Afrique francophone seront de nouveaux pays et de nouveaux partenaires de choix pour l’avenir de la France.

Jean-Bernard Pinatel : L’histoire est parfois cruelle. François Hollande et les socialistes, quand ils étaient dans l’opposition et durant la campagne présidentielle, soutenaient ce point de vue et n’ont cessé de dénoncer l’interventionnisme français en Afrique sans tenir compte du nouveau contexte géopolitique.

En effet, les États-Unis d’Obama, prix Nobel de la Paix, ne veulent plus être les gendarmes du Monde car cela leur coute très cher et la priorité pour le peuple américain est de rétablir leur économie.

On l’a observé dans les affaires syriennes et libyennes.

En Centre-Afrique, les États-Unis, par la voix de leur secrétaire d’État, John Kerry, accordaient leur préférence à une mission 100% africaine, Washington dénonçant la « gabegie onusienne ». L’Amérique contribuera seulement pour 40 millions de dollars (en lieu et place des 22% de sa quote-part réglementaire) à l’action de la Misca qui va dépendre de contributions volontaires, et non obligatoires, des États membres via un fonds fiduciaire ouvert à ces fins. Autant dire que la pérennité de la Misca n’est pas assurée.

Pourquoi intervient-on alors et ne laisse-t-on pas les africains régler seuls leurs problèmes ? Parce que certains États amis nous le demandent même si d’autres sont plus réservés. Et surtout parce que la France a peur que le Centre-Afrique, qui est livré aujourd’hui à des bandes de pillards du Nord, ne devienne, si on laisse pourrir encore plus la situation, un repaire pour les terroristes islamiques du Sahel car il n’y a plus depuis longtemps d’État digne de ce nom à Bangui.

Ce n’est donc pas tant la présence française qui est remise en cause, mais qui elle choisit de soutenir ? Tous les gouvernements sont-ils à mettre dans le même sac « dictatorial » ?

Ferhat Mehenni : Que l’on ose dans l’Hexagone se poser juste cette question : au nom de quel bon sens peut-on opposer la stabilité dictatoriale au droit des peuples à leur autodétermination ? Au nom de quel droit peut-on opprimer un peuple et l’empêcher d’avoir son État au même titre que tous les peuples accomplis du monde ? Ne commet-on pas un crime contre l’humanité à chacune des interventions militaires en Afrique ? N’est-il pas temps de remiser les visions géostratégiques nées du temps de la colonisation et s’en donner d’autres à la lumière des nouvelles lectures de l’Histoire et des nécessités de la mondialisation ? N’est-il pas préférable de mettre un terme à ces aberrants États actuels où, comme au Cameroun, un ministre pour enterrer un parent, doit se rendre soit en Centrafrique soit au Nigéria où sa famille vit depuis la nuit des temps ?

Par ailleurs, on le voit à travers l’actualité africaine, les interventions militaires ne règlent pas les problèmes politiques qui les justifient. En Côte-d’Ivoire, dont il faut désormais parler au passé, comme au Mali et demain en Centrafrique, les peuples qui ne veulent plus vivre ensemble vont se séparer. Autant les aider à le faire sans violence. Ce serait là la meilleure mission de la France qui, enfin, va être en harmonie avec ses valeurs et ses idéaux des Lumières.

Jean-Bernard Pinatel : Non car la France a depuis longtemps évité de prêter le flanc à une accusation de néo-colonialisme et ne s’engage militairement que lorsque son action est légitimée par la communauté internationale.

En Centre-Afrique, il n’y a plus d’État mais une population livrée à des bandes de pillards comme c’est encore le cas en Somalie même si la situation s’y améliore dans ce pays grâce à l’action internationale.

En Côte d’Ivoire la France est intervenue pour faire respecter le résultat d’élections démocratiques et chasser Laurent Gbagbo qui, battu, refusait de quitter le pouvoir.

La démocratie est un Graal qui demande de parcourir un long chemin plein d’embuches. La plupart des États africains se sont engagés dans cette voie. Il faut les aider à progresser plutôt que de dénoncer en permanence leurs manquements démocratiques.

Autres sources : ATLANTICO

L’inflexion de la politique étrangère de la France

François Hollande se rend en Israël du dimanche 17 novembre au mardi 19 novembre, afin d’améliorer les relations politiques entre les deux pays. Depuis les négociations de Genève, les deux pays semblent se retrouver sur une même ligne politique, une attitude assez étonnante compte tenu de la ligne politique française plutôt alignée sur les pays arabes depuis 1960. Une nouvelle tendance est-elle en train d’émerger ?

Analyser l’évolution de la diplomatie française au regard de l’actualité revient à évaluer s’il existe une adéquation entre les objectifs permanents de la politique étrangère et sa mise en œuvre par François Hollande et Laurent Fabius.

La politique étrangère d’un pays peut se définir par trois impératifs ainsi hiérarchisés :

- contribuer à la sécurité de la France et des Français

- participer à son développement économique

- favoriser son rayonnement dans le Monde.

Ces trois objectifs n’ont pas la même importance. La sécurité est, de loin, l’objectif qui de tout temps s’est imposé comme le fondement de la politique étrangère, les alliances en étant le mode d’action privilégié.

C’est donc à partir du contexte géopolitique et des menaces potentielles que l’on doit définir une politique étrangère et la faire évoluer.

Le Général de Gaulle, alors que la menace principale était constituée par les forces du Pacte de Varsovie, avait conçu une politique étrangère et de défense conforme aux intérêts français que l’on pouvait définir ainsi : indépendance nationale concrétisée par la force de dissuasion nucléaire, l’alliance atlantique mais la non intégration dans l’organisation militaire, le maintien de relations privilégiées avec la Russie éternelle qu’il distinguait de son régime politique totalitaire actuel [1], l’intégration européenne avec, pour moteur, le tandem franco-allemand. Ses successeurs Georges Pompidou, Valérie Giscard d’Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac ont globalement endossé cette stratégie extérieure. Cette politique d’indépendance nationale avait permis à la France de se positionner en médiateur dans les conflits du Moyen-Orient, ne prenant pas partie pour l’un ou l’autre camp dans le conflit israélo-palestinien [2], de rester une puissance capable d’intervenir en Afrique dans le cadre d’accords de Défense avec nos anciennes colonies à partir de bases permanentes.

Le contexte géopolitique a profondément changé depuis 20 ans : la Russie n’est plus une menace, le terrorisme islamique devient la menace principale pour nos intérêts en Afrique, au Moyen-Orient et au sein même du territoire européen. Nos dirigeants politiques sous-estiment le fait que la Russie et l’Europe sont confrontées à ce même risque stratégique, ce qui devrait nous amener à nous allier pour le circonvenir.

Car cet Islam radical prend sa source contemporaine dans le conflit israélo-palestinien. Les États-Unis, qui sont séparés de ce théâtre par l’Océan Atlantique et qui sont devenus moins dépendants énergétiques grâce au pétrole et au gaz de schiste, n’ont pas intérêt à le voir résolu. En effet, leur complexe militaro-industriel, dénoncé en son temps par le Général Eisenhower à la fin de ses deux mandats présidentiels, y trouve son intérêt en empochant la majorité des contrats d’armements liés à cet état de guerre.

La Fédération de Russie, comme l’Europe, ont sur leur territoire environ 25 millions de musulmans, autochtones pour les premiers, et immigrés à 50% pour les seconds. Les uns comme les autres nous avons connus, et nous connaîtrons encore demain, des attentats terroristes de grande ampleur. La seule parade, c’est de nous allier pour étouffer dans l’œuf la guerre civile confessionnelle entre sunnites et chiites, qui se développe en Syrie et déborde aujourd’hui en Irak, et mettre toute notre influence en commun pour établir une paix durable au Moyen-Orient. En ce sens le chacun pour soi est criminel, et nous prépare des lendemains qui déchantent.

Alors que l’intérêt à long terme de la France est de s’attacher à construire une politique européenne commune face à cette menace et à bâtir une alliance stratégique avec la Russie, la France tend aujourd’hui à s’aligner sur les positions américaines, voire « être plus royaliste que le Roi » pour masquer cet alignement. Autant nous partageons les mêmes intérêts vitaux avec les Américains, autant nous n’avons aucun intérêt à nous aligner sur les positions américaines dans les portes orientales de l’Europe : Russie, Turquie, Moyen-Orient, Asie centrale où se développe des conflits et des crises qui menacent directement notre sécurité et pénalisent notre développement.

Or, François Hollande et Laurent Fabius, ont infléchi nettement cette politique traditionnelle d’équilibre dans cette région du Monde. Dans le conflit israélo-palestinien nous nous alignons sur la politique américaine pour des raisons politiques, importance du lobby pro-israélien en France, et économiques de court terme, la perspective de contrats pour nos grandes entreprises stratégiques et d’investissements de pétrodollars en France. Cela se matérialise aussi par des positions intransigeantes de la France dans le dossier syrien et dans celui du nucléaire iranien, par le soutien aux rebelles syriens, par des liens renforcés avec le Qatar et avec les monarchies moyenâgeuses du Golfe qui soutiennent les expressions les plus radicales de l’Islam : le wahhabisme, le salafisme et les frères musulmans.

Cette inflexion de la politique étrangère de la France est néfaste pour notre sécurité, nos intérêts économiques à long terme et notre influence dans le Monde.