Entretien : Pour sortir du brasier

PROCHE-ORIENT : Après la Syrie et l’Irak, la guerre confessionnelle enflamme le Yémen. Le général Pinatel décrypte les issues possibles.

« Sud Ouest » : Pourquoi le Yémen a-t-il basculé à son tour dans la guerre confessionnelle ?

Général Jean-Bernard Pinatel

© photo DR

Jean-Bernard Pinatel [1]. Parce que depuis la réunification du pays, en 1990, la minorité chiite zaïdite, qui représente 45% de la population, a été marginalisée puis réprimée après la rébellion conduite en 2004 par Hussein al-Houthi visant à obtenir une plus grande autonomie pour les chiites dans la province nord de Saada. C’est de ce leader, tué par l’armée yéménite, que les rebelles tirent leur nom. Soutenus par le Hezbollah et l’Iran, ils ne veulent pas du projet fédéral du président de transition, Abd Rabo Mansour Hadi.

Comment interprétez-vous l’intervention militaire de Ryad ?

L’Arabie saoudite est convaincue que sa propre minorité chiite – officiellement 10% des habitants, mais sans doute près de 20% – menace la stabilité du royaume. La situation au Yémen, à son flanc sud, l’inquiète d’autant plus qu’au nord elle est sous pression de Daesh, qui a enrôlé plusieurs milliers de Saoudiens et ne cache pas sa volonté de libérer les lieux saints de l’islam. L’armée saoudienne est suréquipée et entraînée par les États-Unis. Pourtant, les dirigeants n’ont en elle qu’une confiance limitée, au point de demander au Pakistan et à l’Égypte de déployer 30 000 soldats à la frontière nord.

L’Arabie peut-elle espérer que la reconquête de l’Irak sur l’État islamique allégera la menace ?

À court terme, non. Car il faudra sans doute plusieurs années aux Irakiens pour chasser Daesh de leur sol, et ce malgré le soutien de l’Iran et les frappes aériennes conduites par les États-Unis. En Irak, le problème est militaire, puisque l’armée n’est pas encore opérationnelle. Mais il est surtout politique, car l’unité irakienne est rompue. Malgré les assurances données aux sunnites par le nouveau Premier ministre irakien, son prédécesseur Maliki continue à tirer les ficelles : c’est lui qui a créé les milices chiites qui sont allées participer à la reprise de Tikrit. Et il est sans doute derrière les attentats antisunnites qui ont lieu à Bagdad.

La reprise de Mossoul, la deuxième métropole d’Irak, n’est donc pas pour demain ?

En effet. Car, même si Mossoul est déjà en partie encerclée à l’est et au nord, la coalition va hésiter à s’y attaquer par des frappes aériennes en raison de l’imbrication de Daesh dans

la population et de la dispersion des arsenaux. La ville est ravitaillée : des avions se posent à l’aéroport, et la grande porosité de la frontière turque permet à Daesh de vendre des cargaisons de pétrole à prix cassés sur le marché turc. En l’absence d’un réel engagement de la Turquie aux côtés de la coalition, chasser l’État islamique d’Irak reste illusoire.

Cela ne dépend-il pas aussi de l’évolution en Iran, en Syrie, voire en Ukraine ?

Bien sûr. Guerres confessionnelles et enjeux géopolitiques sont si liés qu’on ne s’en sortira pas sans associer toutes les parties. En Syrie, cela signifie inviter Téhéran et Moscou autour de la table. Et les Européens doivent être à l’initiative, car Obama, qui ne peut pas être leader à cause de la fin prochaine de son mandat, voudrait qu’on garde de lui l’image d’un président qui a laissé une situation plus apaisée. Cela suppose, côté français, de corriger la politique étrangère « émotionnelle » qui a fait perdre au pays les cartes qu’il détenait dans la région.

Recueilli par Christophe Lucet

Source : Sud-Ouest

[1] Général deux étoiles, Jean-Bernard Pinatel, consultant international en intelligence économique.

Analyse de la situation géopolitique, politique et militaire en Irak – 10 avril 2015

Le contexte géopolitique

Evaluer la situation politique et militaire de l’Irak et le déroulement des opérations suppose une compréhension du rôle des acteurs régionaux et des puissances mondiales et nécessite de prendre en compte quelques faits et des retours d’expérience incontestables.

Evaluation de situation

Le contexte géopolitique régional ne permet pas d’envisager une victoire rapide des forces irakiennes soutenues par les frappes aériennes des États-Unis contre Daech.

Les États-Unis, naviguent au plus près sans ligne stratégique clairement identifiable car ils essayent de ménager les chèvres sunnites (La Turquie, qui aide en sous-main Daech, et l’Arabie Saoudite) et le choux shiite (l’Iran qui fut leur allié privilégié jusqu’à la chute du Shah dont ils convoitent le marché cf. l’accord préliminaire sur le nucléaire et qu’ils espèrent éloigner ainsi de la Russie et de la Chine). Leurs frappes aériennes ne peuvent qu’affaiblir ponctuellement Daech car Obama se refuse à engager des troupes au sol.

L’Arabie Saoudite est inquiète et menacée à sa frontière Nord par ceux-là même qu’elle a contribué à renforcer alors qu’elle doit faire face au Sud aux rebelles Huttis.

Le gouvernement irakien divisé et incapable de mettre en œuvre un programme de réconciliation nationale. Son armée n’est pas en état de combattre. Ce sont les milices shiites encadrées par l’Iran qui se battent mais aussi commettent des exactions contre les civils sunnites creusant le fossé avec la communauté sunnite. Les Kurdes ne s’engagent que dans les zones où ils sont majoritaires.

Ainsi, l’Iran apparaît aujourd’hui comme l’acteur majeur et incontournable au Moyen-Orient et son jeu reste ouvert. Seul acteur engagé au sol en Irak et en Syrie (avec le Hezbollah) contre Daech, il est probable que si un accord définitif sur le nucléaire est signé et si les sanctions économiques qui le frappent sont levées, Téhéran devra s’engager à mettre en veilleuse son soutien actuel au Hezbollah et aux Huttis du Yémen.

Les constats et faits à prendre en compte

L’armée irakienne est incapable de libérer seule les zones conquises par l’Etat Islamique. Depuis sa reformation par les Américains, la nouvelle armée irakienne, dont Al Maliki se méfiait, est gangrenée par la corruption, le népotisme, la formation insuffisante et l’absence de moral et de volonté de se battre. Ces sont les milices shiites, (dirigées, encadrées, formées et équipées par l’Iran et appuyées par des Iraniens et des libanais du Hezbollah avec le général Qasem Soleimani [1] à leurs têtes) qui ont sauvé Bagdad, repoussé Daech à l’Ouest du Tigre et qui représentent plus des 2/3 des forces engagées dans la reconquête de Tikrit. Enfin, ce sont les combats au sol qui sont décisifs. Les frappes de la coalition ont un effet d’attrition des forces de Daech et d’appui des troupes au sol mais cela se réalise au prix de dégâts collatéraux importants sur civils, les habitations et les infrastructures, engendrant la colère des populations sunnites locales.

La Turquie d’Erdogan, membre de l’OTAN, joue, pour le moins, un rôle ambigu dans ce conflit irako-syrien car elle laisse sa frontière ouverte et permet à Daech d’écouler son pétrole (1 à 2 millions de barils par jour sur son sol au marché noir) et de se réapprovisionner y compris en armes et munitions auprès d’une multitude de trafiquants qui ont corrompu tous les responsables locaux.

Le pouvoir gériatrique et monarchique saoudien [2] est inquiet et menacé. Il craint un renversement possible d’alliance américain qui semble se dessiner avec l’accord préliminaire de Genève sur le programme nucléaire iranien. Bien plus, le pouvoir n’a ni confiance dans son armée ni dans une partie de sa population (10% de shiites et 30% de travailleurs émigrés). La guerre civile syrienne que Ryad a contribué à développer par le soutien financier apporté aux révolutionnaires n’a pas abouti à la chute d’Assad mais a favorisé l’éclosion de Daech qui contrôle aujourd’hui la majoritées villes et les routes du gouvernorat d’Al Anbar, avec ces 420 km de frontière commune. A coup de pétrodollars, Ryad s’achète des alliés: l’Egypte et le Pakistan qui ont déjà déployés plus de 30 000 soldats à sa frontière Nord et cherche à les inciter à s’engager au sol contre les Huttis au Yemen [3].

Les États-Unis sont écartelés entre la volonté de briser Daech et leur désir de ne pas couper les ponts avec leur allié Turc qui aide en sous-main leur ennemi désigné. Le désir d’Obama de se rapprocher de l’Iran shiite (accord préliminaire sur le nucléaire), le principe de réalité qui leur commande d’accepter le soutien au sol des combattants iraniens en Irak tout en gérant le risque de ne pas aller jusqu’à la rupture avec leur allié sunnite saoudien déstabilisé à ses frontières et à l’intérieur (Daech au Nord, une minorité shiite remuante à l’intérieur située dans la région le plus riche en pétrole (région de Bahrein) et les rebelles shiites Huttis à leur frontière Sud).

La France veut combattre Daech tout persévérant dans son erreur stratégique de vouloir aussi combattre le régime d’Assad [4] sans tenir compte de la capacité de résistance du régime d’Assad, soutenu aujourd’hui par plus de 50% de la population syrienne.

Situation politique en Irak

En mars, C’est l’implication de l’Iran dans les opérations militaires contre Daech et le rôle joué par les milices chiites dans la conduite de ces opérations qui a été au centre de la vie politique en Irak.

Plusieurs déclarations mettent en cause le rôle des milices shiites dans la guerre contre Daech.

Sur un plan extérieur

Le 5 mars, dans une conférence de presse tenue conjointement avec le secrétaire d’Etat américain John Kerry, le ministre saoudien des affaires étrangères a estimé que l’Iran s’était emparé du contrôle de l’Irak et exprimé l’inquiétude de l’Arabie Saoudite concernant les interventions iraniennes au Yémen, en Syrie et en Irak. Pour les saoudiens, l’Iran cherche à renforcer ses positions dans toute la région, en Irak mais aussi en Syrie et au Yémen, pour disposer de cartes dans le cas où les négociations sur son dossier nucléaire échouent. Les pays du golfe craignent qu’un accord conclu sur le nucléaire iranien soit agrémenté d’ententes politiques entre les deux parties en leur défaveur, De son côté, le chef d’état-major des armées américaines, le général Martin Dempsey, a averti de la dislocation de la coalition internationale contre Daech si le gouvernement irakien ne règle pas la question communautariste dans le pays et ne mets pas un terme à l’influence iranienne en Irak.

Sur un plan intérieur

Cette déclaration a coïncidé avec un avertissement lancé par l’ancien premier ministre irakien Ayad Alaoui concernant l’accroissement de l’influence iranienne en Irak. Selon lui, c’est l’Iran qui conduit, à distance ou de près par milices chiites interposées comme Bader ou Assab Ahl Alhak, les opérations militaires contre Daech. De même, le chef du service de renseignement du Kurdistan, Masrour Barzani, a exprimé des réserves sur rôle joué par les milices chiites du Rassemblement Populaire dans les combats contre Daech. Il s’est inquiété de leur futur rôle, après la défaite de Daech et la fin des opérations militaires, et du fait que les succès remportés par ces milices n’ont pu avoir lieu sans le soutien financier, militaire et logistique de l’Iran.

De son côté, Human Rigths Watch a publié plusieurs témoignages de rescapés sunnites, évoquant les exactions et les actes de violence et de vengeance commis par les miliciens chiites. A la suite de la publication de ces rapports, Ali Sistani, grand chef religieux chiite, a publié une lettre dans laquelle il a dénoncé ces crimes des milices du Rassemblement Populaire.

Situation militaire et sécuritaire

Situation militaire

L’offensive sur Tikrit a clairement démontrée l’incapacité de l’Irak et de la coalition de porter dans un avenir proche un coup décisif à Daech et notamment de le chasser de Mossul, ville s’étendant sur 400 km2. En effet, un mois après le début de l’offensive, Tikrit ville de 20 km2 et faiblement défendue n’est toujours pas entièrement contrôlée.

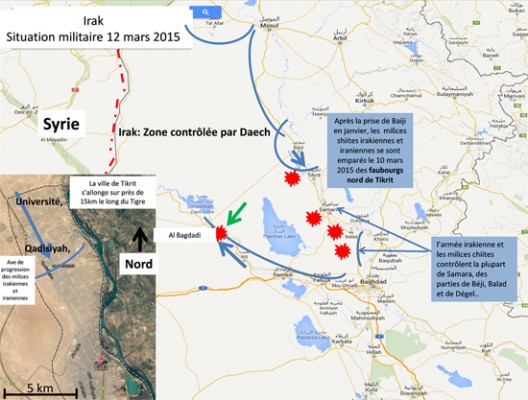

Le 1er mars, environ 27 000 combattants progouvernementaux irakiens dont 18 000 miliciens chiites ont déclenché leur grande offensive sur Tikrīt, sans l’appui des frappes aériennes américaines. L’offensive a été qualifiée par les autorités irakiennes de conjointe parce que ses effectifs comprenaient outre l’armée irakienne, la police fédérale, les forces spéciales d’intervention rapide et toutes les milices chiites conduites par Abou Mahdi Almuhindis, considéré par les Etats-Unis en 2009 comme un terroriste international. Ces milices étaient encadrées par des Iraniens et des Libanais du Hezbollah avec le général Qasem Soleimani à leur tête. Face à eux ne se trouvaient qu’une poignée de combattants retranchés et protégés par des milliers de mines et de pièges sur les axes et dans les bâtiments. Suite aux allégations sur les exactions des milices shiites et sous la pression des Etats-Unis, les milices shiites se sont désengagées des combats qui ont été pris en compte par l’armée irakienne appuyée par les frappes de la coalition.

Ailleurs, dans les régions contrôlées par Daech, les actions militaires entreprises tiennent plus à des actions de guérilla qu’à des offensives classiques. Dans les régions de Bagdadi et de la ville de Ramadi, les forces progouvernementales qui ont réalisé quelques gains de terrain mais font l’objet de contre-attaques quasi quotidiennes de la part de Daech. Elles ont néanmoins libéré le district de Karma, à 50 km à l’ouest de Bagdad, tuant plusieurs chefs militaires de Daech.

A Bagdad, la situation sécuritaire s’est améliorée. 400 points de contrôle seront supprimés, selon le vice-président de la commission de sécurité de la municipalité de Bagdad. Il y a eu en mars beaucoup moins de morts par attentats que dans les mois précédents. Mais les assassinats et les enlèvements quotidiens se sont poursuivis.

Au sud du pays, le calme continue de régnier dans les 12 autres gouvernorats. A noter seulement, un attentat à Bassora à la voiture piégée qui a fait 3 morts et 5 blessés, un autre à Myssan où des hommes armés ont assassiné un civil chez lui et un troisième à Babel dans lequel une patrouille de miliciens a été attaquée par des inconnus qui ont pris la fuite après l’attaque, blessant deux miliciens.

Situation sécuritaire

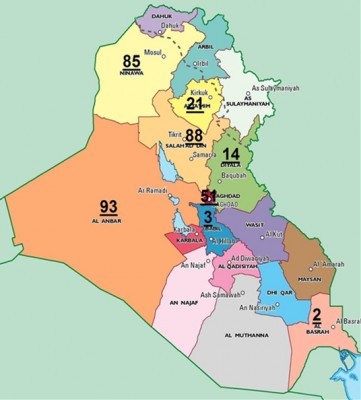

Les attentats ont causé 383 morts en mars 2015 contre 709 en février dans les régions dans lesquelles Daech est présent. Le nombre des attentats est resté aussi élevé mais ont été plus ciblés et moins meurtriers : Al Anbar 78 (93) ; Salahuldein : 90 (88) ; Niveneh : 83 (85) ; Kirkuk : 54 (21) ; Dyala : 13 (19) et Bagdad : 56 (51).

Dans les 12 autres gouvernorats du Nord et du Sud la situation sécuritaire continue à être sous contrôle.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL, auteur de « Carnet de guerres et de crises 2011-2013 », Lavauzelle, Mai 2014 et de « Russie, alliance vitale », Choiseul, 2011.

[1] Le major général Soleimani, 58 ans dirige depuis 1998 Al-Qods, force d’intervention extérieure (à l’image de nos forces spéciales) de l’Iran. Chef brillant tacticien et charismatique, sa force est destinée à soutenir les chiites au Moyen-Orient. C’est lui qui contribue à bâtir la branche armée du Hezbollah libanais. En 2012, il engage les forces armées d’Al-Qods dans le conflit syrien et en 2015 au Yémen.

[2] Le “royaume gériatrique”, car les 34 princes qui composent le conseil familial sont essentiellement des vieillards, dont certains sont malades. L’ancien prince héritier Abdul Aziz, qui a été ministre de la Défense pendant 25 années, est mort d’un cancer il y a quatre ans, alors qu’il n’était plus très jeune, et son successeur, le prince héritier Nayef, est mort il y a deux ans., Salmane Abdul Aziz Al Saud, un autre de leurs frères, qui vient de monter sur le trône, aura bientôt 80 ans est en mauvaise santé.

[3] Source Intelligence on line. Arrivé en urgence à Riyad le 3 avril, le chef d’état-major jordanien, le général Mashal Mohammad al-Zaben, a d’ores et déjà donné son accord à un déploiement de troupes au sol. L’armée égyptienne, rodée au terrain yéménite depuis son engagement dans la guérilla dans les années 60 – et qui est sous perfusion financière saoudienne depuis 2013 -, se tient aussi prête. Islamabad, de son côté, a accepté d’intervenir le 2 avril, et ce, quelques jours après une visite à Riyad du ministre pakistanais de la défense, Khawaja Mohammad Asif, et de la plupart des membres de l’état-major. Selon nos informations, les premières troupes pakistanaises déployées seront des forces spéciales, dont certaines se trouvent dans le pays depuis l’été dernier. Ce contingent pourrait rapidement s’élargir aux troupes régulières et atteindre in fine plusieurs milliers d’hommes.

[4] L’argument moral avancé pour expliquer cette position est d’autant moins recevable qu’il semble relever de critères émotionnels et de politique intérieure plus qu’objectifs et qu’elle est à géométrie variable.

Offensive armée sur le Yémen : l’Arabie saoudite enclenche un engrenage à haut-risque

La capitale du Yémen et ses alentours ont connu des bombardements intensifs dans la nuit de vendredi à samedi, troisième nuit consécutive de l’opération saoudienne « Tempête décisive ». Les clefs pour comprendre les évènements qui secouent ce pays de la péninsule arabique.

Le Moyen-Orient est aujourd’hui en plein chaos. Voici qu’à la guerre contre Daesh avec l’intervention terrestre de l’Iran en Irak et l’appui aérien d’une coalition internationale, s’ajoute au Yémen, les mêmes causes produisant les mêmes effets, une nouvelle guerre civile confessionnelle, entrainant une intervention extérieure dirigée par l’Arabie Saoudite et soutenue par les Etats-Unis.

Le contexte

Au conflit israélo-palestinien et aux affrontements géopolitiques régionaux pour la suprématie dans le Golfe Persique – qui opposent depuis longtemps l’Iran et l’Arabie Saoudite, soutenus réciproquement par la Russie et les Etats-Unis – se superposent aujourd’hui des guerres civiles confessionnelles Sunnites contre Shiites et, depuis juin 2014, la guerre des salafistes radicaux de Daesh contre toutes les autres religions et l’Occident.

En effet, une guerre civile confessionnelle déchire la Syrie depuis quatre ans avec l’appui ou la complicité de l’Arabie Saoudite, du Qatar, de la Turquie et aussi des occidentaux dont les dirigeants ont cru naïvement qu’ils assistaient à un printemps arabe. Par ailleurs, en Irak, la rébellion latente des tribus sunnites contre le pouvoir sectaire du shiite Al Maliki (L’origine de ce chaos remonte à la guerre d’Irak et à l’occupation américaine qui a cru pouvoir remplacer le pouvoir dictatorial du leader bassiste Saddam Hussein par une démocratie parlementaire. Mais le Premier Ministre Shiite Al Maliki n’a pas voulu partager le pouvoir avec les minorités Chiites et Kurdes qui représentent chacune environ 20% des habitants . Se comportant de manière sectaire, il a suscité une rébellion latente des sunnites dans les cinq gouvernorats où ils sont majoritaires) a permis en juin 2014 aux terroristes salafistes dirigés par Abou Bakr Al Baghdadi (autoproclamé calife et imam des Musulmans du monde entier) – qui avait unifié ou éliminé tous les groupes rebelles syriens – d’occuper sans réelle opposition les cinq gouvernorats sunnites d’Irak et de créer ainsi le premier Etat terroriste dans un territoire grand comme la moitié de la France. Le double jeu de la Turquie d’Erdogan, qui maintient sa frontière ouverte avec l’Etat Islamique, permet à Daesh de recevoir des renforts humains et de se ravitailler en échangeant le pétrole brut issu des territoires occupés contre des armes et des munitions.

Le contexte politique et militaire qui prévaut en Irak fait penser qu’en l’absence d’un réel engagement de la Turquie aux cotés de la coalition, il faudra à Bagdad plusieurs années pour chasser définitivement Daesh de son sol malgré le soutien terrestre de l’Iran et les frappes aériennes conduites par les Etats-Unis.

Cette révolution syrienne, que l’Arabie Saoudite a initiée et soutenue, tend à se retourner contre elle. Daesh, qui contrôle le gouvernorat d’Al Anbar en Irak, dispose aujourd’hui d’une frontière commune de 400 km commune avec l’Arabie Saoudite et a fait part de sa volonté de libérer les lieux saints de l’Islam. Ryad perçoit désormais l’Etat islamique comme une menace, à tel point qu’elle a demandé au Pakistan et à l’Egypte de déployer au moins 30 000 hommes le long de cette frontière. Mais aujourd’hui, avec la guerre au Yémen, cet effet boomerang ne se limite pas à sa frontière Nord (Israël, de son coté, espère tirer les marrons du feu : le Hezbollah engagé en Syrie et au Yémen s’affaiblit, la communauté internationale les yeux rivés sur Daesh lui laisse les mains libres pour poursuivre sa colonisation rampante de la Palestine).

Les derniers développements militaires

Au Yémen, une rébellion d’obédience shiite dont le foyer est situé de part et d’autre de la frontière Sud de l’Arabie Saoudite a pris le contrôle de l’Ouest et du Sud du pays. En effet, le 25 mars 2015, les rebelles chiites étaient arrivés à 30 km d’Aden, entrainant le départ du président Hadi vers l’Egypte et l’évacuation de tous les étrangers, dont la très nombreuse communauté saoudienne. Les Houthis se sont aussi emparés de la base aérienne d’Al-Anad, la plus importante du pays, évacuée la semaine précédente par des militaires américains.

Parallèlement ils menacent le port de Mocha sur la mer Rouge, qui ouvre la voie au détroit stratégique de Bab al-Mandeb.

Les origines de la crise

Ce pays de 25 millions d’habitants est un État islamique régi par la Sharia. L’islam yéménite est composé de deux courants religieux principaux qui rassemblent 98% de la population : le zaydisme, issu du chiisme, très implanté dans le nord du pays (env. 45 % de la population) et le chaféisme, issu du sunnisme et davantage implanté dans le Sud et l’Est (environ 55 % de la population). Depuis sa réunification en 1990, les shiites ont été marginalisés puis réprimés après la rébellion de 2004 conduite Hussein Badreddin al-Houthi qui visait à obtenir une plus grande autonomie pour les shiites au sein de la province de Saada. C’est de ce leader, tué par l’armée yéménite, que la rébellion Houthi a tiré son nom.

Soutenus par l’Iran, mais également par le Hezbollah (l’organisation chiite du Liban), les Houthis se sont ralliés en 2011 à la vague de protestation contre le président Ali Abdallah Saleh, née dans le sillage du « Printemps arabe » et en ont tiré profit pour renforcer leur contrôle territorial. En février 2004, ils s’opposent au plan du président de transition Abd Rabo Mansour Hadi, qui prévoyait de faire du Yémen une fédération de 6 régions et s’engagent dans une rébellion armée.

Face à cette offensive [1], une coalition [2] des Etats sunnites dirigée par l’Arabie Saoudite et soutenue par les Etats-Unis s’est formée et va intervenir au Yémen par des actions aériennes et peut-être par des actions terrestres.

L’Arabie Saoudite craint en effet pour sa propre stabilité car ses dirigeants n’ont qu’une confiance limitée dans leur propre armée suréquipée et entrainée par les Etats-Unis.

En effet, une menace intérieure au Royaume peut venir de la communauté shiite. Bien qu’il n’existe aucune donnée statistique sur le nombre de shiites saoudiens, on peut les estimer entre 15 et 20 % de la population d’Arabie. Les sources officielles les minimisent probablement en évaluant cette communauté à 10 %, soit 2 millions de personnes. Les deux tiers de ces ressortissants saoudiens, qui sont les plus défavorisés des populations autochtones, vivent dans la région orientale (Ach-Charqiya) à proximité de Bahreim où les chiites sont majoritaires, dans la province d’Al-Ahsa et les villes de Qatif, Dammam et Khobar.

Depuis le début du XXIème siècle, les Etats-Unis ont joué au pyromane au Moyen-Orient avec leur intervention militaire contre Saddam Hussein et leur soutien aux visées saoudiennes qui, sous couvert de printemps arabe, espéraient liquider le pouvoir alaouite en Syrie.

Pour essayer d’éteindre ces incendies, ils sont aujourd’hui condamnés : 1) soit à intervenir avec des troupes au sol, ce qu’Obama se refuse de faire ; 2) soit à obtenir au minimum de la Turquie qu’elle ferme sa frontière pour asphyxier progressivement Daesh ; 3) et/ou à décider d’un renversement d’alliances ou à négocier directement avec l’Iran et la Russie car il est évident que ce sont ces deux pays qui détiennent aujourd’hui les meilleures clés pour maîtriser ces conflits.

Quant à la France, la politique étrangère « émotionnelle » de François Hollande lui a fait perdre toutes les cartes qu’elle détenait dans cette région.

Avant-dernière étape passée avec succès pour Total au Yémen. Le contrat précisant les dispositions de la coopération entre Total et les autorités yéménites pour l’exploitation des champs gaziers de Maareb et Jawf (450milliards de mètres cubes de réserves) a été signé le 24mai. Le contrat définitif, qui portera sur vingt-cinq ans et qui représentera un investissement de 6milliards de dollars, sera signé à l’automne. Total doit encore trouver des partenaires financiers pour constituer le consortium qui construira le réseau de gazoducs, les deux trains de liquéfaction et le terminal de Ras Omran.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL, auteur de « Carnet de guerres et de crises 2011-2013 », Lavauzelle, Mai 2014 et de « Russie, alliance vitale », Choiseul, 2011.

Autres sources : ATLANTICO

[1] – 14 octobre 2014 : Les Houthis prennent facilement le port d’Hodeida sur la mer Rouge, puis progressent vers le centre du pays. Ils ne rencontrent aucune résistance des forces gouvernementales, mais doivent combattre Al-Qaïda.

- 20 janvier 2015 : Les Houthis s’emparent du palais présidentiel à Sanaa. Le président Hadi et son gouvernement démissionnent.

- 6 février 2015 : Coup de force institutionnel des Houthis, qui annoncent la dissolution du Parlement et installent un Conseil présidentiel, mesures condamnées par les Etats-Unis et les monarchies du Golfe, qui accusent l’Iran de soutenir la rébellion chiite. A Sanaa, les ambassades ferment.

- 21 février 2005 : Le président Hadi fuit Sanaa pour Aden, ex-capitale du Yémen du sud, revient sur sa démission, et proclame Aden capitale du pays.

- 13 mars 2005 : Pour parer « à toute éventualité », les Houthis annonce l’organisation de manoeuvres militaires près de la frontière avec l’Arabie Saoudite.

- 20 mars 2005 : Le groupe Etat islamique (EI) revendique ses premiers attentats au Yémen, avec l’attaque de mosquées chiites à Sanaa, qui fait 142 morts.

- 22 mars 2005 : Les Houthis avancent vers le sud, et Taëz, la troisième ville du pays. Le chef des Houthis Abdel Malek al-Houthi justifie cette offensive par la lutte contre les extrémistes sunnites d’Al-Qaïda et du groupe Etat islamique (EI), qui a revendiqué ses premiers attentats au Yémen avec l’attaque de mosquées chiites à Sanaa.

- 25 mars 2015 : La rébellion chiite est à 30 km d’Aden, dont le président Hadi est exfiltré vers l’Egypte, et prend la base aérienne d’Al-Anad, la plus importante du pays, évacuée la semaine précédente par des militaires américains. Elle se rapproche parallèlement du port de Mocha sur la mer Rouge, qui ouvre la voie au détroit stratégique de Bab al-Mandeb.

[2] Arabie Saoudite : 100 avions de combat – Emirats arabes unis : 30 avions de combat – Bahrein : 15 – Koweit : 15 avions – Quatar : 10 avions – Maroc : 6 avions – Jordanie : 6 avions, et prête à une intervention au sol – Soudan : 3 avions, et prêt à une intervention au sol – Egypte : 4 navires de guerre pour sécuriser Aden et l’entrée de la mer Rouge, et participation aux bombardements aériens. Le Caire est prêt à une intervention au sol- Pakistan : réfléchit à l’envoi de troupes au sol – États-Unis : soutien logistique et de renseignement.

Mars 2015 : La situation politique et militaire en Irak

Situation politique

La chute des cours du pétrole et la guerre contre Daech assèche les caisses de l’Etat irakien et est à l’origine des tensions avec Erbil laissant à penser que l’Irak retombe dans les divisions de l’ère Maliki.

Renouveau de la tension avec les Kurdes

Le 2 décembre 2014, un accord de principe entre les parties Kurde et irakienne prévoyait de résoudre tous les différends concernant notamment les salaires des fonctionnaires dont ceux des Peshmergas et les exportations pétrolières. En respect de cet accord, le gouvernement de Bagdad avait transféré 500 millions de dollars à Erbil qui devait, en contrepartie, mettre à la disposition de Bagdad 150 000 b/j de pétrole. Quelques temps après, le chef du gouvernement du Kurdistan Nejervan Barazani déclarait, dans une conférence de presse, qu’Erbil avait conclu un accord avec Bagdad stipulant que le Kurdistan pourrait exporter 250 000 b/j et transférer 300 000 b/j supplémentaires au gouvernement de Bagdad par le biais de l’oléoduc turc de Jehan. En échange, le gouvernement de Bagdad devait verser à Erbil 1.2 trillions DI par mois (1 USD=1 188 DI). C’est cette somme que Bagdad ne semble pas pouvoir ou vouloir honorer et qui est à l’origine de la tension actuelle. En effet, le 16 février, le chef du gouvernement du Kurdistan, Nejervan Barazani, a déclaré que le gouvernement irakien était en faillite et n’envisageait plus de payer les salaires de ses fonctionnaires que tous les 40 jours au lieu de tous les 30. Il a aussi souligné qu’il était en droit d’arrêter les exportations pétrolières s’il ne recevait pas de Bagdad les paiements convenus. Cette déclaration a été soutenue au parlement par l’Alliance du Kurdistan qui a accusé le gouvernement irakien de ne pas respecter ses engagements relatifs au paiement des droits financiers du Kurdistan, affirmant que l’option de quitter le gouvernement irakien était sur la table si le gouvernement irakien persistait dans cette voie.

Le ton monte avec les sunnites

De même, avec les sunnites un regain de tension est observé et porte essentiellement sur la loi concernant la garde nationale, la débaassification ainsi que le contrôle des milices shiites. En effet, le 14 février, les groupes parlementaires sunnites ont suspendu leur participation aux travaux du parlement irakien à la suite d’une attaque lancée à Bagdad par un groupe de miliciens shiites contre un convoi officiel d’un député sunnite. Au cours de cette attaque, l’oncle et le cousin du député qui étaient en sa compagnie dans la voiture et tous ses gardes du corps ont été enlevés puis massacrés, après avoir été atrocement torturés. Les deux vice-premiers ministres et tous les ministres sunnites ont suspendu alors leur participation aux travaux du gouvernement irakien. Ils ont rendu le premier ministre ainsi que les deux ministres de la défense et de l’intérieur responsables de la détérioration de la situation sécuritaire et de l’absence de poursuite de leurs assassins. Certains analystes irakiens désignent comme responsable de cette attaque des forces [1] appartenant à l’ancien premier ministre Nouri Al Maliki qui essaie, sans cesse, de gêner l’action du gouvernement d’Al Abadi. De plus, ils analysent cet octroi de 60 millions comme une action d’Al Abadi pour essayer de gagner la faveur et le soutien des milices shiites et de les éloigner de l’influence de son rival, Al Maliki, qui était à l’origine de la création du Rassemblement Populaire quelques mois avant son départ du gouvernement.

A la fin de février, les députés sunnites ont conditionné la reprise de leur participation aux travaux du parlement et du gouvernement à la satisfaction de leurs revendications [2] ainsi qu’à une loi criminalisant toutes les milices.

Situation militaire et sécuritaire [3]

Les frappes de la coalition menée par les Etats-Unis causent des pertes humaines et matérielles à Daech. Mais les pertes en hommes sont largement compensées par l’afflux de volontaires qui semble avoir été dopé par les images des frappes aériennes américaines. Les pertes matérielles qu’il subit sont compensées grâce à un tout un trafic au travers de la frontière turque réalisé avec la complicité de la population et la corruption bienveillante des autorités locales et nationales. Paradoxalement les Etats-Unis, directement ou indirectement par l’OTAN, dont la Turquie est membre, s’abstiennent de faire ouvertement pression sur Erdogan pour mettre fin à la noria de camions citernes (200 à 400 par 24h) qui achemine en Turquie de 100 à 200 000 b/j à partir des sites syriens et irakiens et dont la vente constitue la principale source de financement pour Daech. Les acheteurs de ce pétrole terroriste se trouvent au sein même de la population turque qui, confrontée à un prix de l’essence relativement élevé (1,6 $/litre), n’hésite pas à s’approvisionner au marché noir où le litre d’essence est à moitié prix. Les ventes de pétrole Syrien et irakien permettent à Daech de disposer des ressources suffisantes pour renouveler le matériel détruit et acheter les munitions et pièces de rechange nécessaires par l’intermédiaire de trafiquants d’armes qui opèrent en toute impunité à la frontière turque.

Le fait saillant de ce début du mois de mars est la bataille de Tikrit

Les milices irakiennes et iraniennes dirigées par Jamal Mohammed Jafaar et le général iranien Qassem Soleimani, commandant en chef des Forces d’Al-Quds progressant sur un Axe Nord Sud à partir de la ville de Baiji sont entrées dans les faubourgs Nord de Tikrit et contrôlent désormais le quartier Qadisiyah soit environ un quart de la cité qui s’étend le long du Tigre sur plus de 15 km. Cependant la libération de Tikrit, ville d’environ 140 000 habitants. Mais cette victoire est symbolique pour les Irakiens car c’est la ville où est né le Sultan Saladin qui a régné au XIIème siècle sur tout le Moyen-Orient et l’Egypte. C’est aussi la capitale de la région sunnite, d’où était originaire Saddam Hussein qui y avait fait construire un palais présidentiel.

Daech ne progresse plus

Une vaste offensive a été lancée les 11 et 12 février par Daesh sur la localité d’Al Bagdadi et sur la base aérienne d’Ain Al Assad qui se trouve à proximité. Plusieurs groupes des combattants de Daesh ont pénétré à l’intérieur d’Al Bagdadi, capturant 400 familles. Mais l’offensive a été repoussée par les forces de l’ordre de la localité et les familles ont été libérées. Tous les assaillants de Daesh ont été tués. Pour sa part, le département américain à la défense a affirmé que 25 combattants kamikazes de Daesh portant des uniformes de l’armée irakienne ont attaqué, le 13 février, la base d’Ain Al Assad. Selon le porte-parole du Pentagone, tous les assaillants ont été tués par les forces armées irakiennes.

Daesh a accentué sa politique de terreur vis-à-vis des populations sunnites des zones qu’il contrôle. Il a fait bruler publiquement des dizaines de civils sunnites dans la ville de Bagdadi, du gouvernorat d’Al Anbar. Daesh a aussi enlevé et massacré plusieurs hommes des tribus près de Tikrit. Ces atrocités révoltent nombre de sunnites. Il semble que Daesh est en train de perdre le terreau de sympathie qu’il possédait au sein des populations sunnites, grâce auquel il a pu conquérir en quelques jours de vastes territoires en Irak et s’engage dans une spirale de terreur pour essayer de maintenir son contrôle sur ces populations.

L’Iran en voie de supplanter l’influence militaire américaine en Irak

En effet, dans les combats au sol, le rôle des milices irakiennes et iraniennes a été décisif comme à Tikrit. Jamal Mohammed Jafaar qui dirige l’organisation du Rassemblement populaire [4] regroupant toutes les milices shiites connait depuis 20 ans le général iranien Qassem Soleimani, commandant en chef des Forces d’Al-Quds et se comporte comme son bras droit. Plusieurs centaines de conseillers militaires iraniens [5] encadrent les milices shiites irakiennes. Les Iraniens présents en Irak ont fourni aux milices et à l’armée irakienne des moyens de communications, des armes, des munitions, et même des drones. Les irakiens critiquent les Etats-Unis qui ont occupé de longues années l’Irak après avoir dissous l’armée de Saddam et, ne voulant pas s’opposer à Maliki qui se méfiait de l’Armée, n’ont rien fait pour la remettre sur pied. La milice des Bataillons de Kharassan est l’exemple même de l’importance de l’influence iranienne en Irak. Cette milice a été fondée en 2013 à l’appel du guide suprême iranien Ali Khamenei pour combattre Daesh, d’abord en Syrie puis en Irak. Le portrait de son commandant, le général iranien Hamid Takawi, tué à Samara, en Irak, en décembre 2014, est affiché solennellement à Bagdad. Il est considéré comme un grand héros shiite par les miliciens irakiens.

La situation sécuritaire dans le pays

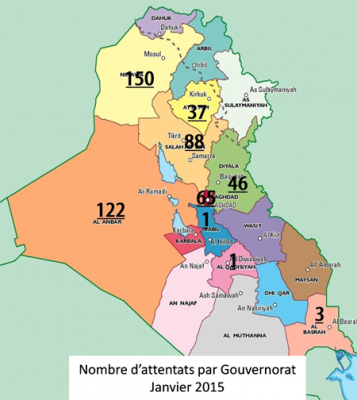

Cette carte montre clairement que la situation sécuritaire n’a pas vraiment évoluée en février en Irak. Dans 12 gouvernorats sur 18, la sécurité est assurée. Les 6 autres connaissent du fait des attentats une situation sécuritaire dégradée. Néanmoins, dans 2 gouvernorats Kirkuk (32 tués) et Diyala (27 tués) on note une nette amélioration. La situation sécuritaire reste en revanche mauvaise dans les 4 derniers gouvernorats : Al Anbar (243 tués) ; Niveneh (143) ; Salahuldein (135) et Bagdad (127).

A Bagdad, le couvre-feu nocturne imposé depuis une dizaine d’années a été enfin levé. Toutefois, les habitants de Bagdad n’osent pas encore se promener la nuit dans Bagdad. Confrontés à de violents et très meurtriers attentats, les irakiens se posent des questions sur la capacité des forces de l’ordre à maitriser le terrorisme et sur l’implication de certains partis politiques dans ces actes.

Ainsi, le 7 février, la capitale irakienne a été secoué par de violentes explosions dans trois de ses quartiers résidentiels. Ces attentats coordonnés, qui ont fait 36 morts et plus de 90 blessés, ont visé des restaurants populaires et un marché principal de vêtements de Bagdad, le marché d’Al Arabi, qui se trouve au centre de Bagdad.

Le 9 février, une nouvelle série de trois attentats coordonnés ont, cette fois, fait 20 morts et 46 blessés.

Le 14, une autre série de cinq attentats coordonnés ont fait 16 morts et une trentaine de blessés.

Enfin, les 24 et 25 février, une nouvelle vague d’attentats coordonnés ont tué 25 personnes et blessé plus de 50 autres.

Outre les attentats à l’explosif, Bagdad a connu en février beaucoup d’enlèvements et de tirs d’obus de mortier ou de roquettes sur des quartiers résidentiels, à majorité shiite ou sunnite faisant beaucoup de victimes. Selon des rapports des services concernés, environ 250 obus de mortier et roquettes ont été tirés jusqu’ici sur Bagdad dont 145 sur le quartier de Chola, au nord-ouest de Bagdad.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL, auteur de « Carnet de guerres et de crises 2011-2013 », Lavauzelle, Mai 2014 et de « Russie, alliance vitale », Choiseul, 2011.

[1] Le 25 février, le gouvernement irakien a décidé, d’octroyer 60 millions de dollars aux volontaires du Rassemblement Populaire des milices shiites. Les groupes parlementaires des partis sunnites ont considéré, dans un communiqué de presse, que l’octroi de ces 60 millions de dollars aux milices shiites comme une violation de l’accord politique conclu entre les différentes parties politiques participant au gouvernement et des engagements pris par Al Abadi avant de former son gouvernement, prévoyant d’en finir avec toutes les milices armées.

[2] Approbation des décisions au parlement et au gouvernement par consensus et non pas selon le principe de majorité, désarmement des milices, abolition des lois de débaasification, création d’une garde nationale et amnistie générale.

[3] Sans aucun doute, la guerre contre Daesh est devenue très compliquée et délicate à cause du rôle joué par ce Rassemblement Populaire. Le premier ministre ne peut pas neutraliser les milices shiites parce qu’il en a besoin dans sa guerre contre Daesh et les hommes politiques sunnites ne peuvent pas passer sous silence les exactions commises contre les populations sunnites dans les zones libérées de Daesh.

[4] L’organisation du Rassemblement Populaire a vu le jour le 13 juin 2014 à l’appel de l’ayatollah Ali Sistani.

[5] Grâce à une Fatwa du grand Ayatollah Ali Sistani contre Daesh après la prise de Mossoul en juin 2014.

Poutine et la tentation de Marioupol

Les fusils se sont progressivement tus à la suite de la signature de l’accord Minsk 2, cependant la ville de Marioupol, à 25 kilomètres de la frontière russe, continue d’inquiéter. Selon certaines sources, une partie des proches de Poutine chercheraient à faire tomber ce port dans l’escarcelle russe, et forcer les occidentaux à un « Minsk 3 ».

Des informations venant de Moscou ont attiré mon attention sur le fait qu’il existe à Moscou, comme à Kiev, au sein des premiers cercles du pouvoir, un parti de la guerre très actif. A Moscou, ce parti estime qu’il ne faut pas respecter Minsk2 et s’emparer de Marioupol. Ces fauteurs de guerre font le calcul que les européens n’auront pas d’autre solution que de retourner à la table de négociation et de signer un Minsk3. Par ailleurs, plusieurs informations non vérifiées font état de mouvements de troupes dans la région de Marioupol.

Cette analyse va s’efforcer de montrer qu’en stratégie il faut toujours raison garder.

Et comme le maréchal britannique Montgomery, lors de la Seconde Guerre mondiale, ne pas avoir la tentation d’aller « un pont trop loin, celui d’Arnhem ». Ce plan, que des chefs audacieux comme Patton estimaient trop risqué, échoua tragiquement causant la perte de 12 000 parachutistes car Montgomery avait sous-estimé la capacité de réaction de l’adversaire.

Pourquoi la tentation de Marioupol ?

Marioupol est située à 25 km de la frontière Russe et constitue le dernier vrai obstacle à une liaison terrestre entre la Russie et la Crimée. C’est de plus le quatrième port d’Ukraine, avec un trafic d’environ 15 millions de tonnes. Cette ville portuaire est aussi une ville dédiée à l’industrie lourde où existent deux grandes usines sidérurgiques, Azovstal et Ilyich Steel & Iron Works et une grande usine de constructions mécaniques, Azovmach.

Pourquoi une tentative de prise de Marioupol risque d’être une défaite stratégique pour la Russie ?

Le risque d’échec tactique

A la différence de la zone actuellement aux mains des séparatistes pro-Russes, les russophones sont très minoritaires (<20%) à Marioupol. L’armée ukrainienne qui tient Marioupol bénéficie du soutien de la population. De plus, c’est une ville de 450 000 habitants qui s’étend sur environ 300 km2. La prise d’une telle agglomération ne pourrait pas être réalisée en quelques jours, pour peu que les défenseurs disposent d’armes antichars performantes et qu’ils aient envie de se battre. Il est donc très probable qu’une telle tentative conduirait à une bataille meurtrière de part et d’autre avec des pertes civiles très importantes qui ne manqueront pas de mobiliser l’opinion internationale.

Le risque stratégique

Les accords de Minsk2, et cela n’a pas été assez souligné, ont été signés sans l’implication des États-Unis et ont donné provisoirement tort à ceux qui pensent, comme le diffuse la propagande américaine, que Poutine, nouveau Tsar veut rétablir l’empire Russe et annexer l’Ukraine.

Cette thèse, d’origine américaine, était jusqu’ici contrebalancée par tous ceux, qui, comme moi, estiment que l’Occident est à l’origine de la crise actuelle [1]. Car l’Europe, et c’est peu dire, a fermé les yeux devant le coup d’État de la place de Maïdan, encouragé par les États-Unis. En février 2014, après un massacre, attribué sans preuve aux forces de l’ordre, Viktor Ianoukovytch, dirigeant du parti des régions, pourtant élu en 2010 par une majorité d’Ukrainiens [2] a été contraint d’abandonner le pouvoir. Cette thèse considère que c’est ce coup d’État qui est à l’origine et responsable de la réaction russe et de la crise actuelle. Hollande et Merkel, en prenant le risque de signer les accords de Minsk2, se sont éloignés de la thèse américaine et ont adopté, de fait, celle qui défend que les seuls objectifs de Poutine sont d’éviter que l’OTAN s’installe à Kiev et que la minorité Russophone dispose d’une certaine autonomie dans le cadre de l’État ukrainien.

A contrario, si Poutine laisse faire ou encourage la prise de Marioupol où les russophones sont minoritaires, il entre dans une logique de reconstitution de l’empire soviétique.

Dans cette hypothèse, personne ne pourra plus s’opposer en Europe à ce que Kiev adhère à l’OTAN, que des sanctions nouvelles soient prises contre la Russie où déjà la situation économique est très mauvaise [3]. Une logique de guerre froide se réinstallerait entre l’Europe et la Russie, ce qui serait conforme aux intérêts stratégiques américains.

Cette hypothèse est, à mes yeux, peu probable, malgré les pressions du parti pro-guerre auxquelles est soumis actuellement le maître du Kremlin.

Néanmoins, le rôle du stratège est de se couvrir face à l’hypothèse la plus défavorable. Il est donc essentiel qu’Angela Merkel et François Hollande signifient d’une façon claire et forte à Vladimir Poutine, à l’opinion russe et au parti de la guerre en Russie, que toute tentative de prise de Marioupol ne serait pas tolérée par l’Europe et que, désormais, plus rien ne s’opposerait à ce que l’Ukraine soit intégrée dans l’OTAN si son gouvernement en faisait la demande.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL, auteur de « Carnet de guerres et de crises 2011-2013 », Lavauzelle, Mai 2014 et de « Russie, alliance vitale », Choiseul, 2011.

[1] Lire sur mon blog www.geopolitique-geostrategie.fr « Ukraine : la faute ! », texte de Monsieur Francis Vallat, armateur, membre de l’académie de marine, Président d’honneur de l’institut de la mer, ancien Président de l’agence européenne de sécurité maritime.

[2] Les Ukrainiens avaient rejeté alors Ioulia Tymochenko et des espoirs perdus de la Révolution orange de 2004. En 2012 de nouvelles élections législatives donnent un avantage très clair au « parti des régions ». L’union pan-ukrainienne héritier du bloc Ioulia Tymochenko est le grand perdant et perd 44 députés par rapport à 2007. Selon l’OSCE, le vote s’est déroulé normalement dans 96 % des bureaux de vote.

[3] Ainsi les recettes de publicité des chaines TV russes ont diminué de plus de moitié entre 2014 et 2015.

Autres sources : ATLANTICO

France-Ukraine : la faute !

Francis Vallat : membre de l’Académie de Marine. Armateur pétrolier réputé, président d’honneur de l’Institut français de la Mer, président d’honneur et fondateur du « Cluster maritime français », président et co-fondateur de l’« European Network of Maritime Clusters ». Ancien représentant de la France au Conseil de l’Agence européenne de sécurité maritime (pendant 10 ans), dont il fut en 2005 Président en exercice et dont il a été 6 ans vice-Président.

Le général de Gaulle ne parlait jamais de l’URSS mais de la Russie. Homme de vision avant tout, il n’ignorait pas le poids incontournable de l’histoire. Et plus particulièrement celle des Nations, surtout lorsque celles-ci se sont forgées en plus de mille ans.

Or, que nous dit l’histoire s’agissant de la « crise ukrainienne » ?

- Au premier millénaire, le premier peuple slave est le peuple « Rous » de Kiev, ville qui devient le berceau de l’identité russe et la « mère de toutes les villes de Russie ».

- En 1654, le titre officiel des tsars est « Tsar de toutes les Russies », dont la « Petite Russie ». Et cette petite Russie deviendra l’Ukraine seulement quand apparaîtra le terme de Malorossiskaïa Oukraïna ou « Marche Petite russienne » (autrement dit « Marche de l’Empire », Ukraine venant du mot « kraïna », qui signifie «marche, limite»).

- L’Ukraine a toujours été le lien entre la Russie et l’Europe, et la Russie a toujours défendu l’Ukraine contre des invasions extérieures (Pologne, Autriche, Allemagne, France, Angleterre), cette défense étant elle-même constitutive de l’identité russe.

- La Crimée, elle, représente l’ouverture sur les mers chaudes toujours chèrement voulue par la Russie, nation sans accès aux mers libres de glaces, et fermée à l’Asie par l’immensité des steppes sibériennes. D’où les multiples conflits ou tensions (avant même la mise en œuvre occidentale de la stratégie d’endiguement) à l’ouest avec la Suède, la Pologne, l’Autriche, la Prusse ; au sud avec l’Empire ottoman et les peuples du Caucase ; sans parler – vers l’océan Indien – des crises avec l’Iran et l’Empire des Indes britanniques.

On ne peut donc faire semblant d’ignorer que pour les Russes, l’Ukraine a « toujours », mentalement au moins, fait partie de la Mère patrie. Essayer de modifier l’ordre millénaire des choses en se saisissant de l’opportunité offerte par la décomposition de l’État soviétique, était compréhensible ou contestable, c’est selon, mais ne pouvait vraiment réussir sur la durée qu’en évitant toute provocation ou « insulte à l’histoire » de la part des nations occidentales et des alliés « de l’Atlantique Nord ».

D’autres enseignements de même nature, et tout aussi incontestables, résultent de l’histoire plus contemporaine :

- Quand Nikita Krouchtchev (ukrainien dont il ne serait venu à l’idée de personne de dire qu’il n’était pas russe !) a offert la Crimée à l’Ukraine en 1954, il l’a offerte à une République soviétique sans pouvoir et sans autonomie, une « province » en fait, signant une décision qui était au plus « administrative » et sans conséquence politique. En fait, ça ne changeait rien au rattachement à la Russie * !

Il faut noter qu’en 1991, quand l’Ukraine a organisé un référendum sur son indépendance à l’égard de Moscou, la Crimée a voté à 54 % pour. Voir notamment à ce sujet l’article de Mathilde Gérard : « D’un simple décret, Khrouchtchev fit don de la Crimée à l’Ukraine en 1954 » in Le Monde.fr, 15 mars 2014.

- La guerre froide a renforcé et a rendu irréversible et stratégique la préoccupation réciproque, ancienne et permanente des « deux grands » de s’entourer de pays « amis » ou en tout cas fiables. Glacis soviétique d’un côté, tissu d’États américains plus ou moins « contrôlés » autour et par les États-Unis, émergence des doctrines dites de « containment ». Cette préoccupation – pas moins légitime, et pas plus paranoïaque, d’un côté que de l’autre – est même devenue un élément objectivement incontournable de la géopolitique contemporaine.

- Dans ce contexte la destruction du glacis protecteur de la Russie suivant l’implosion de l’URSS, mise à profit par les États-Unis (élargissement de l’Europe à l’Est, ouverture de l’Otan aux anciens pays du Pacte de Varsovie, accords militaires en Asie centrale) est loin d’être neutre. D’autant que simultanément les révolutions en Ukraine, en Géorgie et au Kirghizstan ont souvent été financées par les Américains, qui ont ainsi soutenu des opposants aux régimes proches de Moscou.

- De même en est-il pour le programme Anti-missiles balistiques (ABM), aux frontières de la Russie, visant la Corée du Nord et l’Iran, et plaçant « incidemment » la dite Russie en situation de déséquilibre important face à la capacité de frappe nucléaire américaine.

On voit donc dès lors mal comment la Russie, humiliée par la disparition de son Empire et nostalgique de son glorieux passé, pourrait ne pas avoir l’impression insupportable de subir une politique d’encerclement par les États-Unis et ses alliés. Et on comprend pourquoi, aux yeux des Russes, évoquer simplement l’idée d’envoyer des bâtiments de guerre de l’Otan à Sébastopol ne pourrait que constituer une provocation intolérable (d’autant que cela supposerait l’assentiment actif d’un gouvernement « du glacis » auquel l’Europe occidentale et les États-Unis font avec insistance les yeux doux). Sans comparer avec l’Affaire de Cuba pour les Américains (contexte quand même différent), l’hyper « sensibilité » des Russes en général (gouvernants mais aussi citoyens) ne pouvait être une surprise… On a donc pris le risque de chatouiller l’Ours, en sachant fort bien qu’il allait/devait réagir… exactement comme l’auraient fait les Américains dans leur propre pré-carré !

D’autres aspects « internes » à l’Ukraine interpellent dans le même sens :

- En Ukraine, le parti Svoboda est important et détient trois ministères au sein du gouvernement. Son principal objectif est une réduction voire une suppression de l’identité russe présente en Ukraine. Rien à dire jusque-là même si l’on peut s’interroger sur les processus de cette nature, car c’est malgré tout la démocratie. Mais il se trouve que ce parti est composé en grande partie de militants néonazis et dispose de ses propres milices armées (présentes à Maïdan), tandis que le symbole de certains services du parti était un signe nazi jusqu’à il y a quelques mois (le logo du parti lui-même était un symbole nazi jusqu’en 2004).

- Sachant que les populations de l’Ouest de l’Ukraine ont soutenu le IIIe Reich pendant l’occupation allemande, jusqu’à se battre contre la Russie (comme par exemple la Division SS Galicie ou la collaboration au début de la guerre de l’Organisation des nationalistes ukrainiens avec l’Allemagne nazie), on peut comprendre que cette dernière doute des nobles raisons de principe données par nos États occidentaux – par ailleurs légitimement intransigeants chez eux sur le sujet – pour justifier leurs actions.

Dès lors la question essentielle est simple.

Nos médias, dans leur ensemble, pourraient avoir l’excuse de faire vertu d’une inculture historique. Attirés par la flamme de l’actualité à laquelle ils se brûlent, ils cachent la lumière qui pourrait les guider et nous éclairer. À l’exception d’une chaîne de télévision (Arte) qui diffuse une émission de décryptage des enjeux (« Le dessous des cartes »), ils vendent un produit industriel à péremption rapide. Et naturellement pour être plus rapides encore dans ce fast-food intellectuel, définissent a priori où sont les « bons » (nous) et où sont les « méchants » (Poutine en l’occurrence).

On doit en parallèle s’interroger sur la capacité des dirigeants européens, certes soumis à de multiples autres contraintes, à sembler négliger les leçons de l’Histoire, à en ignorer les réalités économiques et humaines. C’est la marche de plus en plus incontrôlable vers une escalade dangereuse tant sur le fond que sur la forme et on ne peut imaginer que d’autres préoccupations de court terme les animent.

De fait, nos gouvernants ne pouvaient pas ne pas savoir, et pourtant ils font sonner avec un bel ensemble les trompettes américaines, mettant en danger pour des décennies nos rapports avec un grand pays qui fait partie de l’Europe « de l’Atlantique à l’Oural ». Et ce, jusqu’à affaiblir son économie et les nôtres (via les sanctions), jusqu’à créer des situations conflictuelles dont nous n’avons pas fini de payer les conséquences collatérales à tous égards et tous azimuts (les navires Mistral étant, au mieux, un épiphénomène), jusqu’à faire en permanence ce qu’il faut à

tout prix éviter dans les relations entre États : donner avec arrogance des leçons tous azimuts, blesser, humilier, refuser un vrai dialogue musclé mais honnête (qui supposerait plus d’objectivité, y compris vis-à-vis de l’allié ukrainien lui-même). Le problème étant d’ailleurs beaucoup moins le fait d’avoir une attitude très ferme lorsque c’est approprié, que de l’éviter à tout prix lorsque ça ne l’est pas.

Je suis Français, je suis Européen, travaillant d’abord pour la France et pour l’Europe. Je suis démocrate. Je suis avant tout solidaire de mon pays quoi qu’il arrive, mais je suis à la fois furieux et triste que nos gouvernants parlent en chœur la langue de bois de la pensée unique, en n’évoquant jamais ce qui fait que le dossier « Ukraine-Crimée » est moins manichéen qu’ils le laissent croire.

Aujourd’hui Poutine, qui était contesté sur bien des fronts internes (environ dix milles personnes ont manifesté le 6 mai 2013), a tout le peuple russe derrière lui et ne cèdera jamais sur le fond. Je ne pense pas que c’était le but des démocraties ! Et en plus, elles ont pris le risque de lancer des oukases pouvant faire payer à tous (Ukraine, Russie, nos démocraties elles-mêmes) le prix de ce que l’on peut probablement appeler une sorte de mensonge, en tout cas par omission. Quel gâchis, et quelque part quelle honte, même si elle paraît justifiée par les sourires discrets de nos amis anglais et américains face à nos atermoiements !

Source : Revue Défense Nationale (T 605)

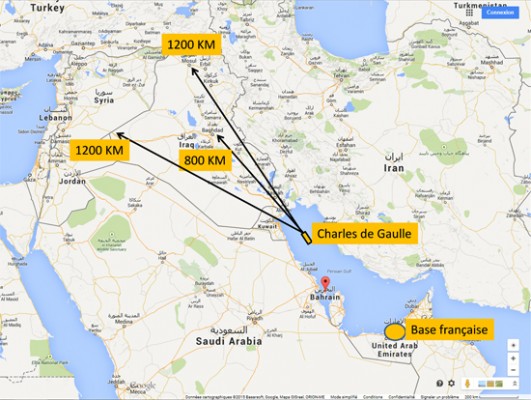

La seconde mission cachée du Charles de Gaulle

Le Ministère de la Défense a indiqué ce lundi que : « Le Charles de Gaulle, parti le 13 janvier 2015 de Toulon « pour une mission d’environ cinq mois, sera engagé pendant plusieurs semaines dans le Golfe, au côté du porte-avions USS Carl Vinson, dans le cadre de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, a-t-on indiqué de source militaire française. Le porte-avion poursuivra ensuite sa route vers l’Inde. »

Cette mission doit être analysée plus d’un point de vue géopolitique que militaire. En effet, la phrase retient notre attention est « après plusieurs semaines dans le Golfe, le Charles de Gaulle poursuivra sa route vers l’Inde ». Le but de cette analyse est de répondre à la question : pourquoi, après le golfe, le Charles de Gaulle va-t-il en Inde ?

L’apport du Charles de Gaulle à la lutte contre Daech et pour nos positions économiques en iRAK

Le dispositif français dans le golfe comprenait, avant l’arrivée du porte-avion, neuf Rafales, six Mirage, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 et un appareil ravitailleur C-135 basés à Al-Dhafra (Émirats arabes unis) et en Jordanie, auxquels s’ajoute la quarantaine d’officiers français apportant de l’aide tactique l’armée irakienne et à sa formation.

L’intégration du Charles de Gaulle dans l’opération française Chammal en Irak va doubler sa capacité opérationnelle en ajoutant douze Rafale qui vont bénéficier par rapport aux appareils de l’armée de l’air d’une diminution de 1200 km de la distance aller et retour à parcourir pour frapper Daech. Elle sera pour les rafales de la Marine de l’ordre de 2000 km pour la région de Bagdad et de 3000 km pour la région de Mossul ou la frontière syrienne.

La France qui, compte tenu de nos règles d’engagement plus strictes que celles des américains, n’avait jusqu’ici participé que marginalement aux frappes contre Daech, va donc voir doubler ses capacités opérationnelles.

Elle peut envisager en tirer des bénéfices économiques. En effet, l’Irak avait été dans les années 70 le premier client de la France pour ses exportations d’armement. La durée prévisible du conflit contre Daech peut faire espérer à la France de juteux contrats en échange de son effort militaire, contrats qui étaient du temps d’Al-Maliki presque entièrement réservés aux Etats-Unis.

Enfin, une armée qui ne se bat pas perd sa valeur militaire et depuis 2011 l’aéronavale n’avait pas été engagée en opérations et la guerre des boutons traditionnelle entre marins et aviateurs devait faire vivre durement à la marine cette situation de déséquilibre.

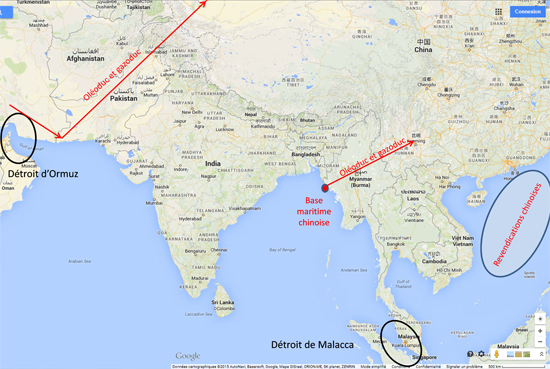

Pourquoi l’Inde après le Golfe ?

L’Inde, même si elle a établi des relations diplomatiques normales avec la Chine, s’inquiète de sa politique extérieure et militaire.

Le premier motif d’inquiétude est d’ordre politique. Depuis le milieu des années 2000, la Chine conduit un rapprochement pas à pas avec le Pakistan, ennemi héréditaire de l’Inde. En faisant ce choix, la Chine a modifié sa ligne diplomatique traditionnelle de neutralité dans le conflit indo-pakistanais, poussée par un double impératif stratégique. La Chine a l’obsession de la sécurisation de ses voies d’approvisionnement en pétrole et en gaz. Pour ce faire, elle veut bâtir une voie terrestre d’acheminement via les ports pakistanais de la Mer d’Oman [1] et aussi à moyen terme à partir de l’Iran [2]. Elle a aussi besoin de la coopération du Pakistan dans sa lutte « contre les trois » fléaux [3] qui menacent le Xinjiang chinois. Ce partenariat stratégique s’est rapidement concrétisé par l’achat de 36 chasseurs polyvalents J-10 chinois par le Pakistan, la vente de deux centrales nucléaires. Ce changement s’est traduit par plusieurs actes politiques, souvent passés inaperçus en occident, mais qui sont extrêmement significatifs pour les deux parties [4].

Le second motif est d’ordre militaire et maritime. L’Inde considère que le Golfe du Bengale et la mer d’Arabie sont des espaces maritimes sur lesquels elle doit exercer un contrôle. Or déjà la Chine a implanté une base en Birmanie sur la façade Est du Golfe du Bengale [5] et elle construit deux porte-avions qui lui apporteront dans quelques années une capacité d’intervention dans l’Océan Indien.

Face à cette double menace et aux relations ambiguës que les États-Unis développent avec la Chine, les Indiens se sont tournés vers la France pour équiper son armée de l’air d’avions Rafale.

La longueur des négociations est essentiellement liée aux transferts de technologies que l’Inde exige pour finaliser le contrat et qui font l’objet de négociations pied à pied.

L’envoi du Charles de Gaulle en Inde, après avoir démontré la capacité opérationnelle des Rafales M (version marine) dans le Golfe, peut faire penser que la France souhaite proposer à l’Inde son aide à s’équiper d’un porte-avion et, faisant ainsi d’une pierre deux coups, débloquer la vente des Rafales en répondant à un souci stratégique indien de tout premier plan.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL, auteur de « Carnet de guerres et de crises 2011-2013 », Lavauzelle, Mai 2014 et de « Russie, alliance vitale », Choiseul, 2011.

[1] Ce qui lui permet d’éviter le détroit d’Ormuz.

[2] Ce qui lui permet d’éviter le détroit de Malacca.

[3] Terrorisme, extrémisme, séparatisme.

[4] Refus de Pékin de souligner la responsabilité du Pakistan dans le déclenchement du conflit du Kargil en 1999 ; visas accordés aux résidents du Jammu et du Cachemire sur des feuilles volantes et non pas sur leur passeport indien, refus d’un visa au Général Jaswal, commandant en chef des forces indiennes, etc.

[5] Les militaires chinois ont installé une station d’écoute sur les Coco Islands, îlots birmans de l’Océan Indien. La Chine participe, en outre, à la construction de ports en eau profonde sur l’Océan Indien, préparant un débouché chinois sur cette façade. Un pipeline et un gazoduc vont respectivement relier Kunming, capitale du Yunnan, au port birman de Sittwe et à Kyaukpyu, sur l’île de Ramree [1]. Le pipeline doit transporter 400 000 barils/jour en provenance du Moyen-Orient.

Parallèlement, le gazoduc pour lequel la CNPC va investir un peu plus d’un milliard de dollars est destiné à transporter 25 milliards de m³ de gaz sur 30 ans provenant du gisement offshore birman, appelé Shwe (« or », en birman), à une trentaine de kilomètres de Sittwe, la capitale de l’état arakanais [2]. Le « Memorandum of Understanding (MOU) », signé avec PetroChina au printemps 2005, a été complété en 2008 par un MOU entre les sociétés d’exploitation et la CNPC, portant sur l’achat et le transport de gaz naturel à partir des champs A-1 et A-3 en direction de la Chine [3].

Comment sortir de la crise sociale, économique et géopolitique qui risque de conduire l’Europe à subir une guerre qu’elle n’a pas voulue ?

Les décideurs sont aujourd’hui dans la situation terrifiante d’un automobiliste dont l’accélérateur serait bloqué et qui devrait continuer à piloter sa voiture à toute allure, de nuit, dans un brouillard intense. Tout, en effet, s’accélère sous l’effet de la mondialisation et de l’explosion du progrès technologique. L’information disponible suit la même courbe exponentielle. Les mots employés sont tout aussi révélateurs : l’expression « donner des coups de projecteurs » a remplacé dans notre vocabulaire le concept «d’éclairer l’avenir».

Seule une approche systémique peut permettre de comprendre la crise politique, économique et sociale actuelle et qui va encore s’aggraver. En effet, la dérive vers un chaos, que l’on pressent proche, est le résultat de plusieurs dynamiques qui entrent en conflit car elles se développent à des vitesses très différentes.

La première de ces dynamiques est l’explosion scientifique et technologique multisectorielle extraordinaire qui ouvre à l’humanité des perspectives positives ou néfastes en fonction de ce que nous en feront. En faire la liste exhaustive est pratiquement impossible. Un seul exemple est la perspective de pouvoir allonger à court terme (15 ans) la durée de la vie de l’homme de plusieurs décennies.

Cette révolution heurte de plein fouet un système économique dont tous les acteurs n’évoluent pas à la même vitesse et dont une grande partie n’arrive pas à intégrer les bénéfices qu’elle apporte, notamment du fait des contraintes législatives et culturelles qui pèsent sur eux. Il en résulte des conséquences sociales considérables comme le chômage de masse et l’accroissement des inégalités de richesse entre ceux qui savent tirer parti de cette révolution et ceux qui la subissent. Dans « Le Monde », en septembre 2014, un professeur de médecine posait la question suivante : « Google va-t-il tuer l’Oréal » ?

Bien plus, ces technologies, notamment celles qui permettent de s’informer et de communiquer, mises à la disposition de citoyens, formés à l’esprit critique, multiplient leurs capacités de développement personnel et de création. Mais en même temps elles fournissent aux faux prophètes, qui rejettent un progrès, bouleversant leurs croyances et leur mode de vie, un moyen inespéré. Internet leur permet de désinformer et d’enfermer ceux qui les suivent dans un univers virtuel qui brise leurs liens sociaux traditionnels. Il en résulte un choc de dynamiques individuelles et collectives qui accentue cette crise [1]. Le terrorisme qui s’étend dans le monde en est en partie une conséquence.

Face à ces trois dynamiques technologiques, économiques et sociologiques, les acteurs étatiques et les hommes politiques qui sont censés les diriger sont perdus. Au lieu d’inventer une nouvelle gouvernance du monde qui est en train d’éclore, ils se replient vers des modes de pensée du passé. C’est tragiquement le cas des États-Unis où la classe politique compte très peu d’hommes cultivés, capables de comprendre et de maîtriser les bouleversements qui s’annoncent. Bien plus la démocratie américaine qui devrait être un phare pour ce monde sans boussole est sous l’influence du lobby militaro-industriel [2] que le général Eisenhower avait déjà dénoncé en 1953 au moment où il quittait la Présidence des États-Unis et qui s’est depuis renforcé au point de dominer complétement le système politique américain.

George Bush, sous influence de ce lobby ultra-conservateur, n’a trouvé d’autre réponse au terrorisme que la guerre. Il a notamment totalement déstabilisé l’Irak qui était certes dirigé par un régime autocratique mais qui était laïque et respectueux de toutes les croyances. Il a ouvert la porte au chaos que l’on connaît aujourd’hui en croyant qu’il pourrait installer, par la force des armes, des institutions démocratiques, que l’état culturel et social du pays était incapable d’accepter. Les dirigeants français et européens, oubliant que les intérêts de leurs pays peuvent se différencier de ceux des États-Unis, leur ont emboité le pas et ont rajouté la guerre à la guerre en croyant naïvement déceler en Libye et au Moyen-Orient un printemps arabe [3], là où ne s’exprimait majoritairement que des enjeux tribaux, confessionnels ou géopolitique.

Comment sortir de cette crise

Nous sommes face à une crise systémique. Une sortie de crise ne peut être réalisée qu’en engageant simultanément de multiples actions parallèles dont les effets doivent se conjuguer. En conséquence, si nous voulons contribuer à résoudre les crises qui pénalisent notre sécurité et notre développement économique, voici quelques pistes qu’il est nécessaire de suivre, en étant guidés par plusieurs convictions :

- la guerre n’est pas une solution à la crise multidimensionnelle que nous vivons;

- il n’y a pas d’expédients de court terme pour revenir à un état du monde stable et ouvrant la voie à une croissance harmonieuse;

- les actions à entreprendre doivent être passés au tamis des valeurs qui sont le fondement de la civilisation européenne et, en premier, les droits de l’homme et la liberté d’expression.

Sur un plan géopolitique

Il est temps d’admettre plusieurs réalités géopolitiques désagréables que les tenants de la pensée unique refusent d’écouter :

- le système politico-militaire américain a besoin de maintenir un état de tension dans le monde pour obtenir des citoyens américains qu’ils acceptent chaque année de financer un budget militaire de 640 milliards de $ [4], clé de leur suprématie stratégique mondiale;

- éviter un rapprochement entre la Russie et l’Europe est l’objectif numéro un des stratèges et de l’administration des États-Unis;

- les dirigeants politiques européens et nombre de nos leaders d’opinion, défenseurs véhéments à longueur d’antenne des droits de l’homme, pratiquent hypocritement en permanence le deux poids deux mesures quand ils s’acharnent à nous présenter la Russie comme un régime militariste et policier alors que qu’ils restent silencieux vis-à-vis de l’Arabie Saoudite, monarchie moyenâgeuse, avec laquelle nous maintenons des relations étroites pour des raisons mercantiles.

- En Ukraine :

reprendre le dialogue avec la Russie en supprimant les sanctions prises sous dictat américain contre un arrêt de l’aide aux séparatistes et un appui pour les obliger à revenir à la table de négociation;

faire comprendre aux dirigeants ukrainiens que nous les aiderons sur le plan économique que s’ils arrêtent la surenchère guerrière qu’ils sont incapables d’assumer, qu’ils renvoient aux États-Unis les mercenaires de Blackwater (Academi) et qu’ils négocient une autonomie de type Pays Basque ou Catalogne avec les séparatistes pro-Russes.

- Au Moyen-Orient et sur le pourtour méditerranéen :

Syrie : arrêter la guerre civile confessionnelle n’est possible que si nous nous entendons avec la Russie pour qu’elle stoppe son aide militaire à Assad. Et que, de notre côté, nous exigions de la Turquie, de l’Arabie Saoudite, du Qatar, et d’Israël qu’ils arrêtent de soutenir les djihadistes de toutes obédiences. Bien plus, que nous-même, cessions de soutenir l’ASL qui n’existe encore que parce qu’elle permet à Daech de s’emparer à faible prix de l’aide que nous lui fournissons. Vouloir exiger le départ d’Assad comme préalable à tout règlement est un prétexte pour maintenir ouvert ce foyer de guerre. En revanche, négocier son retrait à l’occasion d’une élection présidentielle est une piste à creuser;

Irak : il faut faire pression sur le gouvernement Irakien et sur l’Iran, via la Russie, pour intégrer dans le jeu politique les sunnites et pour mettre sur pied une armée nationale. Cela passe par la réintégration les officiers sunnites de l’armée de Saddam, non atteints par la limite d’âge, et l’incorporation dans l’armée nationale ou le désarmement des différentes milices chiites mises sur pied par Al-Maliki et qui sont aujourd’hui responsables d’une partie des attentats commis à Bagdad;

Libye : la stabilisation de ce pays passe par une action diplomatique et militaire. L’Égypte est un pays dont l’intérêt stratégique et les moyens en font un acteur important d’un éventuel règlement. Il faut parallèlement aider la Tunisie à étanchéifier sa frontière. Dans le Sud Libyen, en collaboration avec les pays du Sahel et, en particulier avec le Tchad, il est essentiel de stopper l’antagonisme Toubou-Touareg et de les retourner contre AQMI afin d’interdire à cette organisation d’y trouver une zone refuge et de réapprovisionnement en armes et munitions. Faire pression sur les djihadistes qui se sont emparés de Tripoli demandera du temps mais l’Europe dispose de plusieurs cartes comme leur bloquer toutes les voies d’exportation du pétrole et du gaz qu’ils contrôlent par un blocus maritime des côtes libyennes;

conflit israelo-palestinien : c’est la source historique du terrorisme moyen-oriental. Il faut, pour la France, revenir à une la politique gaullienne de stricte neutralité active qui seule permettra d’être écouté par les deux parties.

Sur le plan de la sécurité face au terrorisme

Des citoyens innocents vont continuer à payer pendant de longues années le prix du sang pour la courte vue des dirigeants qu’ils ont élus et cela malgré le travail et le dévouement exceptionnels de nos services de renseignement à qui le gouvernement ne donne qu’au compte-goutte les moyens techniques et humains qu’ils réclament.

Si nous devons faire face à des actions terroristes simultanées et répétées, les effectifs actuels de la police, de la gendarmerie et de l’armée ne sont pas suffisants pour mener, dans le même temps, d’une part, la protection des points sensibles et des personnalités menacées et, d’autre part, mener des actions de contre-terrorisme efficaces. Du temps de la guerre froide, la DOT permettait de mobiliser 500 000 hommes. Dans une analyse [5] publiée par le Monde en 1996, intitulée, « Service national, une obligation nécessaire », j’écrivais : « Sur un plan stratégique, n’oublions pas que nous pouvons avoir à gérer deux crises simultanément : une à l’extérieur de nos frontières, où seront engagées nos forces professionnalisées de projection ; une autre mettant en cause notre sécurité interne par une vague d’attentats. Faire face à cette menace interne demandera l’immobilisation de forces très nombreuses pour assurer des gardes statiques ou pour épauler les forces de sécurité dans leurs missions de patrouille et d’intervention. Seul le service militaire obligatoire et ses réservistes nous fourniront les effectifs en quantité nécessaire ».

Comme, il est très difficile pour diverses raisons de revenir en arrière et que le besoin demeure, je propose de créer une garde nationale, mise sur pied localement et organisée et par département. Comment ? En équipant les anciens militaires volontaires de 25 à 65 ans d’un fusil d’assaut et d’un gilet pare-balle qu’ils pourront conserver chez eux. Le coût d’équipement d’une telle force serait de l’ordre de 500 millions d’euros à condition que l’on accepte qu’ils utilisent leur mobile pour communiquer et leur voiture en co-voiturage pour se déplacer. Les entreprises de plus de 50 employés ou administrations dont ils dépendent devraient continuer à verser leur salaire lorsqu’ils seraient mobilisés. Pour les PME et artisans, une indemnité journalière de l’ordre du SMIC + leur serait attribuée par les préfectures.Mais à long terme les solutions sont d’abord politiques. Elles ont de deux ordres. La République voire la démocratie est incompatible avec le communautarisme. La liberté d’expression est un pilier fondamental de nos régimes politiques et l’État ne doit pas essayer de la limiter au non de quelque faux impératif de sécurité. Mais réciproquement tout citoyen et tout leader d’opinion doit respecter les croyances des autres à partir du moment où ces croyances ne quittent pas la sphère personnelle et que les croyants ne cherchent pas à en faire le prosélytisme dans l’espace public.

Sur le plan économique

Pour initier un cercle vertueux, il faut arrêter de créer des emplois fictifs subventionnés par l’argent public et donner en urgence de la flexibilité aux entreprises, pour s’adapter aux révolutions technologiques qui les frappent de plein fouet, en se focalisant sur les PME. En effet, ce sont les entreprises de 50 salariés [6] et moins, représentant 9 millions d’emplois, dans lesquelles le chef d’entreprise ne dispose pas d’un DRH susceptible de gérer un licenciement, qui sont les plus pénalisées dans leur développement par la complexité du code du travail. Tout le monde s’accorde pour dire que ce sont elles qui pourraient créer rapidement le plus d’emplois de salariés et d’apprentis. Il suffirait de leur permettre de licencier selon une procédure simplifiée 20% de leur effectif disposant d’un contrat à durée indéterminée, pour engendrer au moins 10% d’embauches supplémentaires qui représenteraient 900 000 nouveaux emplois.

Sur le plan de l’éducation nationale

L’école de la République ne se consacre qu’à transmettre le savoir. Elle a oublié en chemin qu’elle devait aussi apprendre aux jeunes français le savoir être républicain et les savoirs faire qui permettent de s’intégrer rapidement dans le monde du travail. C’est toute la culture soixante-huitarde qu’il faut expurger de l’éducation nationale et profondément réformer ses structures trop lourdes qui mobilisent une part trop importante de ses effectifs à d’autres taches que celle de l’encadrement des élèves.

Il n’y ni de solution miracle ni d’échappatoire à la situation que nous avons laissé se créer par manque de lucidité et de courage. Ce dont il faut être conscient c’est que cette situation, qui nous inquiète, conduit tout droit l’Europe à un état de guerre multiforme que je nomme « la guerre civile mondiale [7] ». Elle ne pourra être redressée que par la prise de conscience par nos dirigeants et par les citoyens que seule une réponse prenant en compte toutes les pistes citées, et probablement d’autres encore, sera efficace.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL, auteur de « Carnet de guerres et de crises 2011-2013 », Lavauzelle, Mai 2014 et de « Russie, alliance vitale », Choiseul, 2011.

[1] L’information et la désinformation sont plus que jamais liées avec l’apparition du numérique et la généralisation d’Internet. A l’ère Internet dans laquelle nous entrons, la désinformation est un des « invités inattendus » du formidable progrès sociétal que constitue « la toile ». C’est ce qui a conduit vraisemblablement Jacques Séguela, invité sur le plateau de France 2 avec Julien Dray le 17 octobre 2009 à traiter Internet « de la plus grande saloperie qu’aient jamais inventé les hommes » La démocratisation de la toile offre, en effet, aux manipulateurs un champ presque sans limite de moyens de désinformation.