Évaluation de la situation politique et sécuritaire de l’Irak

05 janvier 2015

L’Irak n’arrive pas à mobiliser toutes ses forces pour combattre Daech. Le nouveau premier Ministre Irakien Hayder Al Abadi, sapé dans son action par les actions souterraines d’Al Maliki, s’avère incapable de définir et de mettre en œuvre une politique d’unité nationale, en particulier vis-à-vis des tribus sunnites. Il est ainsi confronté à la volonté de Washington d’intensifier la guerre contre Daech en créant une armée sunnite et à la résurgence d’un désir d’autonomie des provinces du Sud où se trouvent 80% des ressources pétrolières du Pays. Il est peu probable qu’un état irakien centralisé survivra à cette guerre contre Daech.

Situation politique

En décembre, le premier ministre irakien Hayder Al Abadi a poursuivi ses tentatives pour faire sortir le pays de la situation de guerre civile dans laquelle Al Maliki l’a enfoncée par sa politique sectaire. Mais la plupart de ses actions ont été entravées par les fidèles de l’ancien gouvernement d’Al Maliki qui sont encore aux commandes. C’est le cas notamment de sa tentative de former une Garde Républicaine, exigée par les Américains. Lors de sa visite à Bagdad en décembre, le secrétaire d’Etat américain à la défense, Chuck Hagel, a insisté fortement sur la nécessité d’une réconciliation nationale avec la communauté sunnite. A son retour aux Etats-Unis, des membres de la délégation ont estimé que le premier ministre irakien Al Abadi ne faisait pas tous les efforts nécessaires pour regagner la confiance des tribus sunnites et mettre sur pied une nouvelle force sunnite de Sahwa. Les mêmes sources ont révélé que la Maison Blanche était aussi mécontente de l’obstination d’Al Abadi à ne pas accepter l’envoi en Irak de nouveaux soldats américains ce qui éloigne l’issue des combats contre Daech.

Face aux pressions américaines, le gouvernement irakien n’a donné qu’un accord verbal à cette initiative mais rien de concret n’a été mis en œuvre car de nombreux responsables politiques et militaires sont opposés à cette création. Ils pensent que les forces de sécurité irakiennes et milices chiites sont capables seules de reconquérir le terrain perdu et qu’une garde nationale intégrant les sunnites créerait une nouvelle force « Peshmergas » mettant en cause l’unité du pays. Les américains, au contraire, estiment que sans l’aide des tribus sunnites la guerre contre Daech sera longue et difficile.

Face aux atermoiements de Bagdad, comme avant 2011 lorsqu’ils contrôlaient le pays, les américains ont décidé d’agir unilatéralement. A cet effet, une réunion a été tenue entre une délégation militaire américaine et des chefs tribaux et politiques sunnites dans une base militaire située dans les alentours de Mossoul. Les deux parties ont étudié les modalités de l’aide américaine aux tribus arabes sunnites dans leur lutte contre Daech et dans la formation de leur propre armée. Les américains ont choisi le général à la retraite de l’ancienne armée irakienne, Khalid Al Hamdani comme chef de cette armée. Selon eux, il jouierait d’un certain charisme auprès des populations de Mossoul. Confirmant ce choix, Khalid Al Hamdani a qualifié la réunion de Mossoul, où il était présent, de très positive et a confirmé qu’il avait donné son accord pour diriger une armée sunnite. Les participants américains ont affirmé qu’ils enverraient bientôt des armes et des équipements militaires au général Al Hamdani. Selon nos informations, Al Hamdani disposerait dans un camp proche de Mossoul de 6000 volontaires et 250 membres de la force d’intervention rapide de la police fédérale irakienne, SWAT. Les conseillers américains [1] s’y trouveraient déjà en force et entraineraient les hommes d’Al Hamdani aux combats de rue. Des premières livraisons d’armes américaines [2] auraient été acheminées dans cette base à partir de l’aéroport d’Erbil.

Au Sud, Al Abadi est confronté à la volonté de plusieurs responsables du gouvernement de Bassora à ériger leur gouvernorat en province autonome à l’image du Kurdistan. A cet effet, le 4 décembre, l’ancien député Wail Abdul Latif a lancé une campagne de collecte de signatures pour atteindre les 2% du corps électoral de Bassora qui permettrait d’adresser une demande à la Haute Commission Electorale Indépendante pour organiser un référendum dans un délai d’un mois, selon la loi n° 13 de 2008. Le président du conseil municipal de Bassora, Sabah Hassan Al Bazouni, a indiqué que la décision de création de la province autonome de Bassora revient aux habitants de Bassora, et permettra à Bassora de s’opposer à « l’insupportable politique de marginalisation et d’exclusion, suivie par le gouvernement de Bagdad ».

La guerre contre Daech

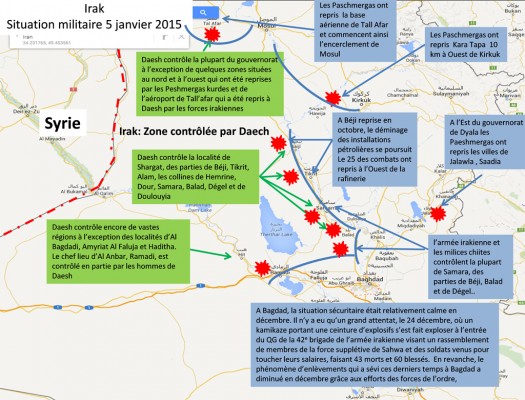

Avec l’appui des frappes aériennes de la coalition, les forces de sécurité et les milices irakiennes ainsi que les Peshmergas ont consolidé leurs positions et ont mené des offensives limitées mais réussies. Daech a subi des revers et des pertes importantes sur les limites Nord, Est et Sud de son avancée en territoire Irakien comme le montre le croquis ci-dessous.

Le mois de décembre a vu une diminution importante du nombre de morts par attentat. Ceux-ci se concentrent dans les 5 gouvernorats occupés en tout ou partie par Daech et à Bagdad.

Ainsi à Al Anbar on dénombre 143 morts contre 190 en novembre; à Salah Ad Dein, 94 morts contre 115 ; à Diyala, 51 morts contre 90 ; à Kirkuk 50 morts comme en Novembre. Bagdad a connu de son côté une trentaine d’attentats au lieu de 40 qui ont fait 99 morts (dont celui du Kamikaze devant une caserne qui a causé 51 morts) contre 130 morts en novembre. Gouvernorat de Niveneh (chiffres non parvenus).

Dans les douze autres gouvernorats du Nord et du Sud, la situation est calme et la sécurité est assurée.

[1] Les responsables officiels américains nient cette présence de leurs conseillers militaires dans le camp.

[2] Les sources sunnites parlent de de 30 mitrailleuses lourdes et 2000 Kalachnikov et en attendent d’autres avant le lancement de l’offensive sur Mossoul.

Evaluation de la situation politique et sécuritaire de l’Irak

Al Maliki n’a pas renoncé au pouvoir et fait tout pour entraver la réussite de son successeur. La partie qui se joue entre l’ancien et le nouveau premier ministre sera décisive pour l’avenir du pays.

Dès la formation du nouveau gouvernement par Al Ebadi, Al Maliki a multiplié ses visites aux gouvernorats chiites du sud, faisant des déclarations politiques violentes et embarrassantes pour Al Ebadi concernant le budget national, les dépenses faites pour les volontaires des force paramilitaires du Regroupement Populaire et les accords pétroliers entre Bagdad et Erbil selon lesquels un demi-milliard de dollars ont été déboursés par Bagdad pour payer les salaires des fonctionnaires dans la province du Kurdistan.

De même, Al Maliki se serait servi de son influence sur l’appareil judiciaire irakien et notamment sur son président Madhat Al Mahmoud pour faire prononcer une peine de mort contre l’ancien député d’Al Anbar alors même qu’Al Ebadi avait contacté le pouvoir judiciaire, lui demandant d’ajourner la sentence parce qu’elle nuirait à ses efforts pour combattre Daesh, étant donné que les membres de la tribu du député Ahmed Al Alwani combattent à Al Anbar aux côtés de l’armée irakienne contre Daesh. Mais en vain, la peine de mort a été prononcée et a compliqué la situation au gouvernorat d’Al Anbar, notamment à Ramadi où des combats féroces se déroulent actuellement entre les membres de la tribu du député condamné à mort et Daesh. Suite à cette dernière action d’Al Maliki qui s’apparente à un crime de haute trahison dans un pays en guerre, Al Ebadi demandé à l’ambassadeur américain l’aide des Etats-Unis pour ouvrir et activer des dossiers inculpant Al Maliki de corruption et de malversation afin de pouvoir le poursuivre et l’emprisonner.

Cette guérilla contre le gouvernement d’Al Abadi ne l’a pas empêché de déployer une activité intérieure et internationale importante.

Al Abadi a lancé, le 12 novembre, une action visant à remplacer plusieurs dizaines de hauts gradés et de commandants des deux ministères de la défense et de l’intérieur. Ainsi, le vice-ministre Adnan Al Assadi qui était l’homme fort du Ministère de l’intérieur a été démis de ses fonctions, le 24 novembre.

Le gouvernement de Bagdad s’est mis d’accord avec celui d’Erbil pour régler toutes les questions en suspens entre les deux parties, notamment en ce qui concerne le pétrole. A cet égard, le ministre du pétrole irakien, Adil Abdul Mahdi, et le premier ministre du gouvernement local du Kurdistan, Nejervan Barazani se sont rencontrés pour trouver des solutions globales à toutes les questions en suspens. Dans un communiqué, les deux parties conviennent que le gouvernement de Bagdad vire 500 millions de dollars au gouvernement du Kurdistan et que le gouvernement du Kurdistan mette 150 000 b/j à la disposition du gouvernement de Bagdad. Il a aussi été indiqué qu’une délégation kurde sous la présidence du premier ministre du Kurdistan viendrait prochainement à Bagdad pour ratifier cet accord et trouver des solutions à long terme et en accord avec la constitution irakienne pour améliorer la gestion des richesses naturelles du pays.

Parallèlement El Abadi a entrepris une action diplomatique vis-à-vis des pays voisins. Le président de la république Fouad Massoum a visité, avec une délégation irakienne importante, l’Arabie Saoudite tandis qu’il se rendait lui-même à Téhéran et que le président du parlement irakien Salim Al Joubouri allait à Amman, en Jordanie. Par ailleurs, le premier ministre turc Ahmed Dawood Oglo est venu à Bagdad dans le cadre d’une visite officielle.

Enfin, le 25 novembre, le président de la république Fouad Massoum a rencontré, à Bagdad, le premier ministre Al Ebadi et le président du parlement irakien Salim Al Joubouri pour discuter des évolutions politiques et sécuritaires dans le pays ainsi que les mesures prises pour appliquer le programme gouvernemental et soumettre le budget national au vote du parlement irakien.

Situation sécuritaire

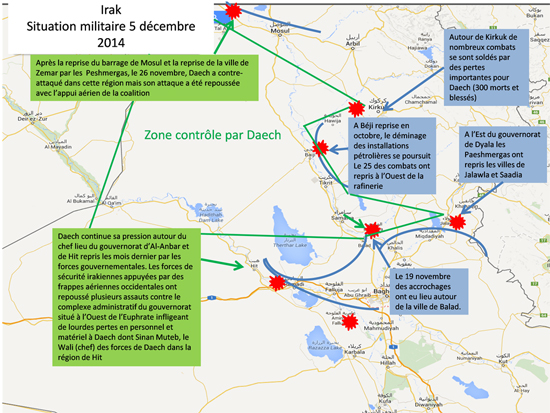

Avec l’appui des frappes aériennes de la coalition, la situation s’est consolidée et Daech a subi des revers et des pertes importantes sur les limites Est et Sud de son avancée en territoire Irakien comme le montre le croquis ci-dessous.

La menace aérienne a contraint Daech à modifier ses modes d’action. On assiste ainsi à un retour à des tactiques de guérilla sur le pourtour de la zone qu’il occupe et à des actions terroristes dans les territoires limitrophes. Ainsi les 3 gouvernorats occupés en tout ou partie par Daech ont subi chacun une cinquantaine d’attaques terroristes qui ont causé de nombreux morts et blessés à Al Anbar (190 morts) , à Nineveh (180), Salah Ad Dein (115). Bagdad a connu de son côté une quarantaine d’attentats qui ont fait 130 morts. Deux autres gouvernorats où se déroulent des combats ont connu des attentats Dyala 36 (90 morts) et Kirkuk 36 (50 morts). Les douze autres gouvernorats du Nord et du Sud, la situation est calme et la sécurité est assurée.

Voici la Défense que nous prépare François Hollande

Pour atteindre la suppression de 7500 postes en 2015 on diminue l’encadrement de nos armées de 3600 officiers et sous-officiers alors que la guerre asymétrique que nous devons mener face au terrorisme islamique impose une décentralisation des actions et donc un sur encadrement de nos forces armées.

Dans le même temps, on augmente les postes de personnel civil de catégorie A de 148, les mieux rémunérés.

Cela va sûrement augmenter la capacité de nos forces sur le terrain !

Réponse du Ministère de la Défense publiée dans le JO Sénat du 27/11/2014 – page 2642 :

« Afin de parvenir, à l’horizon 2019, au nouveau modèle d’armée, adapté aux ambitions, au contexte stratégique et à la situation des finances publiques, défini par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publié en 2013, le ministère de la défense devra réduire ses effectifs d’environ 34 000 postes (10 175 au titre de la loi de programmation militaire 2009-2014 et 23 500 au titre de la loi de programmation militaire 2014-2019). Dans ce contexte, la déflation nette des effectifs du ministère s’élèvera en 2015 à 7 500 équivalents temps plein et sera mise en œuvre selon les modalités détaillées dans le tableau suivant :

| CATÉGORIES DE PERSONNELS | ÉVOLUTION DES EFFECTIFS | |

| MILITAIRES | Officiers | -1 000 |

| Sous-officiers | -2 597 | |

| Militaires du rang | -2 750 | |

| Volontaires | -36 | |

| Total militaires | -6 383 | |

| CIVILS | Agents de catégorie A | +148 |

| Agents de catégorie B | -14 | |

| Agents de catégorie C | -234 | |

| Ouvriers de l’État | -1 017 | |

| Total civils | -1 117 | |

| TOTAL GÉNÉRAL | -7 500 |

Comme le prescrit la loi de programmation militaire, le ministère conduira cette politique de diminution de ses effectifs en s’attachant prioritairement à préserver les capacités opérationnelles des forces armées. En conséquence, pour la réalisation de l’objectif de déflation, une contribution plus importante sera demandée aux organismes de soutien, ainsi qu’aux structures organiques du ministère, notamment dans le cadre du regroupement sur le site de Balard de l’administration centrale, des états-majors, et des directions et services.

aujourd’hui ».

La guerre contre l’Etat islamique se gagnera-t-elle comme la guerre froide ou comme la seconde Guerre mondiale ?

Un rapport du Conseil de Sécurité de l’ONU publié au courant du mois de novembre estimait que l’Etat islamique possédait suffisamment d’argent et d’armes pour se battre pendant deux ans. S’il est politiquement possible de dessiner des parallèles avec la Guerre froide, militairement, il n’en est rien.

Atlantico : Un rapport du Conseil de Sécurité de l’ONU publié au courant du mois de novembre estimait que l’Etat islamique posséderait suffisamment d’argent et suffisamment d’armes pour se battre pendant deux ans. Au regard des forces en présence vers quels types de scénarios militaires se dirige-t-on ?

Alain Rodier : Daesh a eu des rentrées d’argent très importantes : rançons, vols dans les banques des villes conquises, racket des populations et des trafics, confiscations de biens (chrétiens, yazidis et autres). Il a désormais de grosses dépenses car faire vivre un « Etat » de presque dix millions de personnes coûte cher. Il lui faut payer les « fonctionnaires » placés sous l’autorité des « gouverneurs » qui ont été désignés, approvisionner les marchés, assurer un soutien médical et éducatif (ce dernier étant très religieux) et assurer la solde des personnels combattants.

Si le racket sur les populations poursuit, les revenus des matières premières a tendance à diminuer du fait de la destruction des infrastructures par les bombardements.

Au niveau territorial, Daesh est maintenant bloqué en Irak ne pouvant plus progresser en zones kurde et chiite et il ne semble plus progresser en Syrie. La bataille de Kobané a été son premier échec marquant, au moins sur le plan psychologique. Nous assistons maintenant à une guerre de positions avec des offensives locales qui resteront limitées dans l’espace.

La situation devrait donc pourrir peu à peu. Daesh en tire les conséquences :

– il va intensifier les attentats terroristes dans les zones qu’il ne contrôle pas en Syrie et en Irak;

– il se livre à une intense campagne médiatique via le net pour continuer à attirer des combattants étrangers (il a besoin de personnels et c’est dans ce cadre qu’il forme également des enfants-soldats);

– il appelle tous les mouvements insurrectionnels islamistes radicaux étrangers à lui faire allégeance et à passer à l’action. En sus, il demande à tous les apprentis djihadistes à se livrer à des actions terroristes là où ils le peuvent avec les moyens dont ils disposent (couteaux, pierres, explosifs de fortune, etc.). Il espère ainsi desserrer l’étreinte qui pèse sur ses troupes sur le front syro-rakien.

En résumé : une guerre de positions en Syrie et en Irak et une extension des opérations de type terroriste à l’étranger.

Jean-Bernard Pinatel : Ce type d’évaluation ne vaut pas grand chose. Car dans une confrontation militaire, l’argent est important mais ce qui compte au final c’est le rapport des forces en présence. Adam Smith en 1776 écrivait des mots qui sont toujours valables aujourd’hui : « Dans la guerre moderne, le prix élevé des armes à feu donne un avantage évident à la nation qui peut le mieux supporter cette dépense ; et par la suite à une nation opulente et civilisée sur une nation pauvre et barbare ».

En Irak, la durée du conflit sous la forme classique qu’il a actuellement (Daech dispose de chars et d’artillerie) dépend uniquement des moyens que la coalition mettra en face pour en réaliser l’attrition. L’engagement prochain d’hélicoptères Apache en Irak et la présence auprès des forces irakiennes de contrôleurs aériens va accroître l’efficacité des frappes. Il a fallu 6 mois à l’aviation français et britannique pour réduire le potentiel libyen suffisamment et permettre le renversement du régime Kadhafi par les révolutionnaires. Combien de temps faudra-t-il pour rééquiper et former l’armée irakienne pour qu’elle soit en mesure de refouler Daech sous sa forme actuelle hors d’Irak. A mon avis un an au maximum sous deux conditions : 1) que les négociations entreprises par le Premier ministre irakien Hayder Al Ebadi avec les chefs de tribus sunnites aboutissent à en rallier une majorité car Daech n’a pu entrer en Irak que parce que les 3 gouvernorats sunnites étaient déjà en rébellion depuis plus d’un an contre le pouvoir sectaire de Maliki. 2) Que les milices chiites qui ont contribué à stopper l’avancée de Daech, levées et payées par Maliki et qui aujourd’hui ne sont plus rémunérées par le nouveau gouvernement, ne créent pas une telle insécurité à Bagdad et dans le reste du pays que l’effort de guerre contre Daech s’en trouve paralysé.

Si ces conditions sont réunies, les forces mobilisées par la coalition seront suffisantes pour créer les conditions dans quelques mois d’une offensive des brigades irakiennes en cours de reconstitution, d’équipement et d’entrainement.

En Syrie, le problème est différent car le contexte politique et stratégique est plus compliqué. Les occidentaux et, en particulier François Hollande, ont déclaré la guerre au régime d’Assad sans comprendre qu’il ne s’écroulerait pas pour des raisons intérieures et extérieures.

Ils n’ont pas compris aussi que les révolutionnaires qui voulaient instaurer une démocratie seraient vite dépassés par des forces plus extrémistes. Encore récemment, entêté dans son erreur, le Président français veut faire la guerre sur deux fronts. Or dans une situation de conflit, entre deux maux il faut choisir le moindre. Les forces armées syriennes sont aujourd’hui nos alliés objectifs car ce qui se passe en Syrie n’est pas une révolution contre un dictateur mais un guerre civile confessionnelle contre un Etat qui a toujours permis aux minorités religieuses d’exercer leur religion, menée par des barbares prêts à les exterminer au nom d’un Islam dévoyé. Même l’Arabie Saoudite qui a financé largement la rébellion sunnite en Irak à ses débuts craint un retour de bâton car 5000 saoudiens combattent dans les rangs de Daech (1). La Turquie d’Erdogan a également montré qu’elle préférait laisser mourir les Kurdes à Kobané plutôt que les aider à combattre Daech. Nous-mêmes qui n’avons rien fait avant cette année pour empêcher nos ressortissants de partir se battre en Syrie, nous craignons des attentats sur notre sol alors que depuis 2 ans je n’ai cessé de mettre en garde nos concitoyens dans mes écrits contre cette perspective angoissante (2)

(1) N’étant pas sûr de son armée, elle a fait appel au Pakistan et à l’Egypte pour qu’ils déploient le long de ses 800 km de frontières avec l’IRAK au moins 30 000 hommes

(2) Carnets de Guerre de crises 2011-2013, Editions Choiseul, Mai 2014

Militairement, quels parallèles et quelles différences se dessinent relativement à des conflits historiques comme la Guerre Froide par exemple ?

Alain Rodier : Cela n’a rien à voir. Le Seconde Guerre mondiale a été à l’origine de plus de 280 millions de morts en six ans. La Guerre froide a duré de 1946 à 1989 et a également provoqué des millions de victimes (Indochine, Vietnam, Cambodge, Angola, Cuba, etc.). L’échelle n’est pas la même. Cela ne veut pas dire que cette nouvelle guerre est moins horrible. Mais surtout, elle est médiatisée grâce aux nouveaux moyens technologiques de communications. Le citoyen occidental peut frissonner bien au chaud derrière sa télévision ou son ordinateur. Il a moyennement peur d’un attentat sachant qu’il prend beaucoup plus de risques de trépasser en se mettant au volant de sa voiture pour partir en week-end qu’en raison d’une bombe placée sur son trajet. Cela dit, l’inquiétude est tout de même présente alimentée par les politiques qui instrumentalisent la menace à des fins diverses et parfois opposées. Les médias se font un devoir de rapporter, d’amplifier et de déformer, histoire de vendre de l’audience…

Jean-Bernard Pinatel : Militairement, aucun parallèle. Politiquement, on peut voir un affrontement Russie – États-Unis par Iran et Arabie Saoudite interposés. La Russie soutient l’Iran à majorité Chiite et les Etats-Unis soutiennent les Saoudiens qui représentent la forme la plus archaïque de l’Islam, le hanbalisme, dont une manifestation récente est le wahabisme et le salafisme qui inspire les djihadistes.

Pour nous Européens, nous avons tout à perdre en nous rangeant dans le camp américain. Pourquoi ? Parce que comme la Russie nous avons sur notre sol 30 millions de musulmans et que tout ce qui favorise un affrontement confessionnel aura de terribles répercussions chez nous. Alors que les États-Unis sont relativement plus protégés, la communauté musulmane y est 10 fois moins nombreuse

Qu’en est-il d’un point de vue idéologique ?

Alain Rodier : Daesh est composé de salafistes djihadistes (retour à l’islam des origines en insistant sur le Djihad guerrier). Ses ennemis sont -dans le désordre- les chiites (les « apostats », c’est-à-dire les traitres à l’islam), les sunnites salafistes « tout court » jugés comme trop timorés ou même comme des « vendus », les wahhabites saoudiens, les Frères Musulmans qui ont « accepté » de participer à la vie politique, les sionistes (donc les juifs dans leur ensemble), les chrétiens, les yazidis, les régimes politiques laïques (présidentiels, parlementaires, socialistes, communistes, etc.). En fin de compte, le monde entier est leur ennemi car l’objectif final est sa conquête pour établir un califat qui obéisse à leur vision dévoyée de l’islam qu’il sont en train de réinterpréter à leur mesure.

Alors que l’armement n’est qu’un aspect de la menace représentée par l’État islamique, comment lutter contre la propagation de son idéologie ?

Alain Rodier : C’est extrêmement difficile car les activistes de Daesh pensent détenir la « vérité ». Ce sont les « Gott mit uns » (Dieu est avec nous », devise des nazis) modernes. Il faut tout tenter, mais en tant qu’ancien ayant connu la Guerre Froide, je ne crois pas trop dans les camps de rééducation.

Jean-Bernard Pinatel : Une idéologie est un système d’idées générales constituant un corps de doctrine philosophique et politique à la base d’un comportement individuel ou collectif. L’idéologie caractérise un régime ou une civilisation. La barbarie n’est rien de tout cela. Et je vous rappelle que ce sont les musulmans qui en subissent aujourd’hui presque exclusivement le prix du sang. La barbarie peut exercer une fascination.

Quels sont les dégâts collatéraux que pourraient causer les alliances de circonstances nécessaires à la lutte contre l’Etat islamique ?

Alain Rodier : Plutôt de de voir les dégâts collatéraux dont vous parlez, je distingue une opportunité de lancer le dialogue face à un péril commun. L’Iran est le bon exemple. Ce sont les Iraniens qui ont empêché la conquête de Bagdad et de Kirkouk par Daesh. Il est temps de parler (ce qui ne veut pas dire s’aplatir), même avec le régime syrien. En effet, ce dernier « tient » et il va bien falloir passer par lui, qu’on le veuille ou non, à un moment ou à un autre. Il faut aussi parler avec les Russes. Et surtout, il faut que l’Occident perde son attitude de perpétuel donneur de leçons. Cette attitude est totalement contre-productive.

De plus, ne jamais oublier que « la guerre n’est que le prolongement de la politique ». Encore faut-il en avoir une qui soit lisible…

Jean-Bernard Pinatel : Malheureusement, ce sont les populations civiles et les enfants qui subissent les dégâts collatéraux de toutes les guerres. C’est pour cela que je trouve insupportable l’attitude des États-Unis qui pour satisfaire leurs intérêts stratégiques légitimes et pour protéger la vie de leurs soldats, ne se préoccupent jamais des dégâts collatéraux que leur façon de faire la guerre occasionne sur les populations civiles. Heureusement, les règles d’engagement de nos forces armées sont beaucoup plus strictes.

Source : ATLANTICO

Arabie saoudite et la baisse du baril de brut

Article cité en référence sur : Challenges

Le prix du baril de brut a atteint, le 17 novembre, son plus bas niveau en quatre ans. Pourquoi l’Arabie saoudite ne fait-elle rien pour enrayer cette tendance à la baisse ?

Pour la première fois en quatre ans, lundi 17 novembre 2014, le baril de brut est descendu jusqu’à 75 dollars. Le prix du pétrole chute et l’Arabie saoudite qui, depuis de longues années, a ajusté sa production pour éviter l’effondrement des cours du brut ne bouge pas et maintien le niveau de sa production. Pourquoi ? L’absence d’intervention du Royaume, considéré comme le gendarme du prix du pétrole au sein de l’Opep, étonne : « Surtout que tout le monde s’accorde à dire que le prix d’équilibre est aux alentours de 100 dollars », constate Céline Antonin, spécialiste des questions d’énergie à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

La réponse à cette question est à chercher dans le domaine géopolitique et géostratégique.

Les décisions géostratégiques de l’Arabie saoudite sont en effet déterminées par plusieurs facteurs :

Un facteur religieux : gardien des lieux saints du sunnisme et de l’interprétation la plus traditionnaliste de l’islam [1] : le hanbalisme [2]. L’Arabie Saoudite a toujours pris la tête du combat contre le mal absolu : la religion chiite. La scission entre les deux principales branches de l’islam a commencé après la mort du prophète Mahomet en 632 par une dispute sur le choix de celui qui devait prendre la tête des croyants. Les partisans d’Ali, cousin et beau-frère du prophète pensaient que seuls les descendants directs du prophète devaient revêtir l’habit de calife – le commandeur des croyants à travers le monde. Ils étaient connus sous le nom de Chi’at-Ali. Avec le temps ils devinrent simplement connus sous le nom de Chiites qui sont majoritaires en Irak (60%) et en Iran (90%) mais minoritaires dans le monde musulman (15-20%).

Un facteur géopolitique : l’Iran et l’Arabie Saoudite se font face sur les deux bords du Golfe Persique et sur les deux rives du détroit d’Ormuz. L’Iran a fortifié trois îles au milieu du détroit ce qui lui donne un avantage stratégique sur le Royaume [3] pour son contrôle. Par ailleurs, la population iranienne est proche de 80 millions d’habitants alors que celle de l’Arabie Saoudite est de 29 millions de personnes dont 11, 3 millions d’actifs (9,6 M d’hommes et 1,7 M de femmes) dont 8 millions de travailleurs étrangers. Ces chiffres établis par les autorités saoudiennes sont sujet à caution. Certaines sources indiquent que les travailleurs étrangers constitueraient 40% de la population soit 11,6 millions (avec les clandestins). Cette population de travailleurs étrangers créée une vulnérabilité qui peut être exploitée.

Un facteur politico-militaire : le royaume a soutenu et financé largement les révolutionnaires sunnites en Syrie depuis 2011. Mais en 2014 ceux –ci se sont libérés de la tutelle de leur sponsor en générant eux-mêmes leurs ressources financières à partir des gisements pétroliers qu’ils ont conquis. Daech a envahi les gouvernorats sunnites d’Irak et contrôle notamment celui d’Al Anbar qui possède 400 km de frontière avec l’Arabie Saoudite. Les autorités saoudiennes craignent un effet boomerang car Daech compterait dans ses rangs, selon certaines sources, plus de 5000 combattants originaires des pays du Golfe, dont quelque 4000 Saoudiens.

Cette menace est d’autant plus réelle car Daech compte de nombreux partisans dans le Royaume. Ainsi, les autorités religieuses saoudiennes ont beaucoup tardé à prendre position face aux djihadistes qui combattent les pouvoirs schismatiques alaouite en Syrie et chiite en Irak. Le grand mufti cheikh Abdel Aziz Al-Cheikh, a attendu le jour de l’annonce de la décapitation de l’Américain James Foley en aout dernier, pour qualifier Al-Qaïda et l’EI « d’ennemis numéro un de l’islam ». Et le Conseil des oulémas, la plus haute autorité religieuse dans le pays, n’a interdit au nom de l’Islam qu’à mi-septembre aux Saoudiens de se rallier à des groupes djihadistes.

Pour faire face à cette menace, les saoudiens, qui ne sont pas sûrs de leur armée, ont demandé de l’aide à l’Égypte et au Pakistan qui ont déployé en octobre plus de 30 000 hommes le long des 814 km de frontières saoudiennes avec l’Irak.

Par ailleurs, la suffisance énergétique des États-Unis annoncée pour 2018-2020 avec un prix du baril à 100$, risque d’accélérer le basculement de leurs intérêts majeurs vers le Pacifique et fait craindre aux autorités Saoudiennes un fléchissement de la détermination américaine à les protéger.

En effet, l’autosuffisance des États-Unis, deuxième consommateur mondial d’énergie derrière la Chine, atteint déjà 85-90% et a connu une croissance rapide ces dernières années grâce à un baril du pétrole à 100€ malgré un coût marginal de production du pétrole de schiste en hausse rapide [4]. Sur ces bases entre 2017 et 2020, les États-Unis deviendraient le premier producteur de pétrole du monde, dépassant l’Arabie Saoudite. Dès 2015, ils produiront davantage de gaz que la Russie, selon l’Agence internationale de l’énergie. Les rapports de force inhérents à la carte de l’énergie vont se trouver automatiquement bouleversés. Cette indépendance nouvelle à l’égard du Moyen-Orient qu’ils ont contribué à transformer en zone de guerre par leur politique à courte vue, pourrait avoir d’importantes conséquences géopolitiques pour l’Arabie Saoudite.

Ainsi, en laissant filer le prix du baril les Saoudiens font coup double.

Ils récupèrent un moyen de pression sur les États-Unis, garant de leur sécurité. Sans baisse de la production saoudienne le cours du brut ne remontera pas et obligera les Etats-Unis à renoncer à leurs efforts d’indépendance énergétique ou à les poursuivre à perte. De même, en laissant chuter le prix du baril, l’Arabie Saoudite affaiblit ses deux principaux ennemis : Daech et l’Iran en les frappant au porte-monnaie.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

Prix du baril de pétrole 17 novembre 2014

[1] Le sunnisme se subdivise ensuite en écoles de droit ou madhhab, ayant toutes les mêmes croyances de base et se distinguant sur les pratiques de la foi.

Les quatre principales écoles se répartissent géographiquement et sont :

- le malékisme : continent africain.

- le hanafisme : Turquie, Pakistan, Inde, Bengladesh.

- le chaféisme : Égypte, Yémen, Koweït, Indonésie, Malaisie, Viêt Nam, Philippines et Thaïlande.

- le hanbalisme, dont une manifestation récente est le wahabisme et le salafisme: Péninsule arabique.

[2] C’est l’école inspirée par l’imam Ahmed Ibn Hanbal (mort en 855). Elle est considérée comme l’école traditionnaliste par excellence. Majoritaire dans la péninsule arabique, notamment en Arabie saoudite, l’école hanbalite a exercé et continue d’exercer une influence intellectuelle importante, en particulier sur les courants de pensée wahabites et salafistes.

[3] Abou Moussa (revendiquée par les Emirats Unis), la Grande Tomb et la Petite Tomb (voir croquis à la fin de l’article).

[4] Sanford C. Bernstein du Wall Street research company dans une récente analyse, estime que le coût marginal de production d’un baril de pétrole de schiste est de 1040,5 $.Il souligne ainsi “the dark side of the golden age of shale”.

Situation politique et sécuritaire en Irak : Octobre 2014

Après la nomination du nouveau premier ministre Hayder Al Ebadi le 11 aout, la stabilisation de la situation militaire survenue au mois de septembre notamment grâce aux bombardements américains et à la mobilisation des milices chiites, la situation politique et sécuritaire de l’Irak connaît une inflexion positive même si elle reste limitée et si un long chemin reste à faire pour chasser Daech d’Irak. En effet, cette issue favorable dépend essentiellement des négociations en cours avec les sunnites qui ne font que commencer et dont les exigences légitimes pourront être difficilement acceptées par tous les partis chiites.

Situation politique

Conscient que la victoire dans la guerre contre Daech ne sera pas possible sans une union nationale et est donc de nature politique tout autant que militaire, le premier ministre irakien Hayder Al Ebadi s’est engagé dans une grande négociation avec les sunnites tant à Bagdad qu’avec ceux qui sont réfugiés en Jordanie qu’il est allé rencontrer en octobre à Aman. Il a, par ailleurs, nommé les Ministres de la Défense et de l’Intérieur, fonctions qu’Al Maliki n’avait jamais voulu pourvoir. Ces nominations démontrent sa volonté d’Union Nationale en nommant aux postes clés de Ministre de la Défense un responsable sunnite et aux finances un responsable Kurde [1].

Les nominations politiques

L’événement le plus important d’octobre est, sans aucun doute, la désignation, le 18 octobre, par le premier ministre des deux ministres de l’intérieur et de la défense, respectivement, Mohammed Al Ghadban, du bloc chiite Badr [2], et Khalid Al Oubedi [3], de la coalition sunnite Mitahidoune. Lors de la même séance parlementaire qui a officialisé cette désignation, le parlement irakien a aussi voté la désignation du vice premier ministre irakien Roz Nouri Shawis et du ministre des finances Hoshiar Zibari, tous deux de l’Alliance du Kurdistan.

Les négociations avec les Sunnites

Le premier ministre irakien Hayder Al Ebadi s’est rendu en Octobre à Aman où il a rencontré six grands chefs tribaux du gouvernorat d’Al Anbar. M. Al Ebadi a voulu ainsi élargir les négociations qu’il mène avec les chefs tribaux sunnites présents à Bagdad avec ceux exilés en Jordanie. Il cherche à faire participer les deux groupes au combat contre Daech. Tandis que le groupe de Bagdad affirme qu’il recevrait dans les prochains jours des armes d’une quantité illimitée du gouvernement irakien pour les distribuer à ses volontaires, des proches du groupe d’Amman indiquent, pour leur part, que ce groupe est sur le point de passer un accord avec le gouvernement irakien pour que ses 30 000 combattants sunnites soient mobilisés dans le combat contre Daech.

Par ailleurs, face aux menaces auxquelles les communautés sunnites d’Irak font face à la fois de la part de Daech mais aussi des milices chiites [4], plusieurs chefs religieux et tribaux sunnites et en particulier le grand chef religieux sunnite, Abdul Malik Al Saadi, résidant en Jordanie ont élaboré une initiative et l’ont remise au premier ministre irakien Hayder Al Ebadi lors de sa visite à Amman. Ces chefs religieux et tribaux ont souligné dans cette initiative, leurs doutes sur l’efficacité des frappes aériennes occidentales pour éradiquer Daech, précisant que si ces frappes ne sont pas accompagnées des solutions politiques qu’ils préconisent, elles ne permettraient pas de vaincre Daech et accentueraient encore davantage les violences communautaires en Irak. Ces revendications sont classées en 14 points et comportent notamment l’arrêt des bombardements et des pilonnages aveugles des villes sunnites, le retrait de l’armée irakiennes des régions sunnites, l’amnistie générale, l’abrogation de la loi de « débassification », la réintégration des officiers de l’ancienne armée irakienne et la dissolution des milices chiites comme sunnites.

Situation sécuritaire

La situation sécuritaire en Irak est très différente suivant les gouvernorats.

On ne signale aucun incident sécuritaire important dans 10 gouvernorats sur 18. Au Nord dans les trois gouvernorats kurdes et au Sud du Pays dans les 7 gouvernorats chiites (An Najaf, Al Diwaniyah, Wasit, Maysan, Dhi Qar, al Muthanna et Al Basrah.

Les 8 autres gouvernorats sont dans une situation sécuritaire plus ou moins grave suivant la présence et l’influence de Daech et les affrontements interconfessionnels :

- Bagdad et les trois gouvernorats contrôlés par Daech ont connu de nombreux attentats : 50 à Bagdad (200 morts environ), 79 à Al Anbar (200 morts environ), 61 à Salahadine (120 morts environ), 51 à Nineveh (90 morts);

- dans les 3 autres, la situation est moins critique : 36 attentats à Diyala (40 morts), 19 à Babel (70 morts), 5 à Karbala (18 morts).

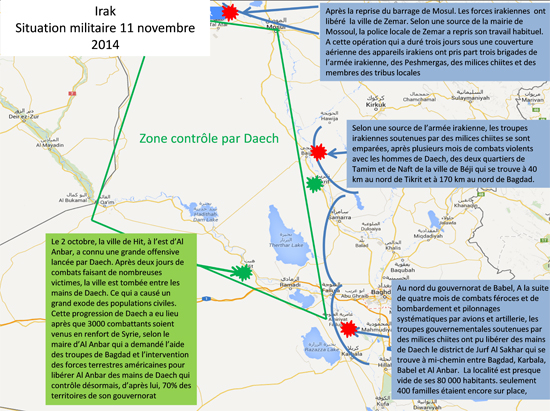

Les principales opérations militaires d’octobre 2014

Les forces de sécurité irakiennes aidées par les Pechmergas et l’appui aérien de la coalition visent dans un premier temps à repousser et contenir Daech à l’Ouest du Tigre. A cet effet, elles ont mené plusieurs opérations visant à reprendre le contrôle des ponts au Nord de Bagdad et au Nord-ouest de Mosul.

Afin de parfaire ce contrôle, Tikrit devrait être leur prochain objectif. De son côté Daech, en s’emparant de la ville de Hit, s’assure le contrôle l’axe Al Qa’im (ville frontière avec la Syrie), Falluja qui borde le Sud de la zone qu’il occupe.

Les forces de Daech ont pu s’emparer de plusieurs zones et localités à la suite du retrait des troupes gouvernementales. Le 2 octobre, après deux jours de combats faisant de nombreuses victimes, la ville de Hit est tombée entre les mains de Daech. Ce qui a causé un exode des populations civiles. Cette progression de Daech a été rendu possible grâce à l’aide de 3000 combattants venus en renfort de Syrie. Selon l’un des chefs de la tribu d’Albu Nimer, Daech a exécuté 50 membres de cette tribu et assiège actuellement, au nord de Ramadi, 200 autres dont des femmes et des enfants.

Les forces irakiennes ont mené trois opérations majeures.

Au nord du gouvernorat de Babel, soutenues par des milices chiites ont pu libérer le district stratégique de Jurf Al Sakhar qui se trouve à mi-chemin entre Bagdad, Karbala, Babel et Al Anbar. Mais cette victoire a été très coûteuse en vies humaines. La localité est presque vidée de ses 80 000 habitants. A la suite de quatre mois de combats et de pilonnages systématiques de l’aviation et de l’artillerie, environ 10 000 miliciens chiites pro-gouvernementaux sont entrés dans la ville où ne résidaient plus qu’environ 400 familles en majorité sunnite. On a rapporté que des actes de vengeance ont été perpétrés contre les membres de ces familles par les miliciens chiites.

Au gouvernorat de Salah Dine, selon une source de l’armée irakienne, les troupes irakiennes soutenues par des milices chiites se sont emparées, après plusieurs mois de combats violents avec les hommes de Daech, des deux quartiers de Tamim et de Naft de la ville de Béji qui se trouve à 40 km au nord de Tikrit et à 170 km au nord de Bagdad.

Pour sa part, le président Fouad Massoum a déclaré lors d’une réunion tenue avec une délégation de la mairie de Mossoul que les préparatifs de la libération de Mossoul étaient en cours.

Au nord du pays, les forces irakiennes ont progressé à l’intérieur de la localité de Zemar. Selon une source, la police locale de Zemar a repris son travail habituel. A cette opération qui a duré trois jours sous une couverture aérienne des appareils irakiens ont pris part des Pechmergas, des milices chiites et des membres des tribus locales.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL

[1] Avec les Kurdes les différends portent surtout sur des questions économiques (budget, pétrole).

[2] Pro iranien.

[3] Originaire de Mosul et en charge de cette base aérienne où étaient stationnés les Mirages achetés à la France par Saddam Hussein.

[4] Utiles pour la lutte contre Daech, les milices chiites se livrent à des exactions contre les populations sunnites qu’ils sont sensés libérés. Leur contrôle par le pouvoir et ultérieurement leur désarmement une fois Daech refoulé hors d’Irak constitueront le facteur essentiel de la normalisation de la situation politique en Irak.

Pourquoi les bombardements américains contre l’Etat islamique n’ont pas pu l’empêcher d’infiltrer Kobané

Les forces kurdes qui défendent la ville-frontière de Kobané sont acculées face aux islamistes, et ce malgré les attaques aériennes à répétition menées par la coalition. Sans renseignement au sol, ces dernières n’auront pas l’efficacité escomptée.

Atlantico : Les frappes aériennes de la coalition autour de de Kobané ont beau s’intensifier, elles n’empêchent pas les islamistes de pénétrer toujours plus loin dans la ville kurde située non loin de la frontière avec la Turquie. Comment expliquer l’inefficacité de l’aviation occidentale sur ce théâtre de guerre ?

Jean-Bernard Pinatel : Les djihadistes sont constitués en petites unités mobiles utilisant des véhicules tout-terrain, ce qui leur permet de se camoufler sans difficulté, notamment dans les zones urbaines ou semi-urbaines.

Rappelez-vous, quand il a fallu aider les révolutionnaires libyens pour en finir avec l’armée de Kadhafi, qui avait également réfugié ses troupes dans les villes pour échapper aux frappes, on a du faire intervenir de nuit des hélicoptères, guidés par les forces spéciales qui évoluaient au sol. En effet les avions, avec leurs moyens de détection, ne peuvent pas identifier des combattants lorsque ceux-ci se camouflent à l’intérieur d’une zone urbaine. Autrement, les risques de toucher des civils sont bien trop élevés, on l’a vu à plusieurs reprises à Gaza.

Cela remet-il en cause l’utilité de l’aviation dans un cadre comme celui de la Syrie ?

Avec l’aviation, on peut traiter des concentrations de troupes et des dépôts logistiques visibles. Jusqu’ici, la coalition a pris pour cible essentiellement des raffineries pétrolières et des puits de pétrole ; le reste est beaucoup plus difficile à atteindre. Les djihadistes se sont préparés, ils ont enterré leurs dépôts logistiques, et se déplacent par petites unités à toute vitesse. Il faudrait avoir des avions en permanence sur zone pour pouvoir se permettre d’avoir des objectifs mobiles. Sans avoir de troupes au sol pouvant guider les frappes avec un temps de réaction qui soit de l’ordre de la minute, on ne peut pas causer de dommages importants à leurs troupes. Une solution serait de maintenir des avions en vol en permanence, ce qui coûterait bien trop cher.

>>Lire également en deuxième partie d’article : Le drame de Kobané, révélateur parfait de tous les non-dits et mensonges proférés sur l’EI (et sur nos « alliés »)

Les membres de la coalition ont-ils pêché par naïveté en estimant pouvoir se limiter à l’emploi de la force aérienne ?

Non, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une stratégie de destruction, mais d’attrition. En Lybie, au bout de trois semaines, les médias avertissaient déjà que les opérations menées ne portaient pas leurs fruits. Il a fallu cinq mois. On ne peut pas bloquer en l’espace de deux mois l’EI, qui s’est beaucoup mieux préparé que l’armée de Kadhafi. Des pertes sont causées, certes, mais on ne peut pas pour autant bloquer certaines offensives, dont celle de Kobani est un parfait exemple.

Ceux qui sont les plus susceptibles d’intervenir dans cette ville-frontière, mais qui sont en même temps les alliés officieux des djihadistes, ce sont les Turcs. Erdogan, depuis le début, a aidé les « révolutionnaires » syriens. Il ne faut pas oublier que la Turquie vit dans la nostalgie de l’Empire Ottoman, époque à laquelle la Syrie lui appartenait.

La coalition manque-t-elle de renseignement au sol ? Un tel argument pourrait-il aller dans le sens des services français, qui poussent, contre l’avis du Quai d’Orsay, pour une reprise du dialogue avec Damas ?

Pour que la coalition bénéficie de renseignement au sol, il faudrait avoir pu former et équiper les combattants kurdes en outils de guidage de frappes aériennes : lasers, postes de radio, etc. Tout cela exige une formation que les Occidentaux n’ont pas eu le temps de délivrer.

Petit-à-petit, on obtiendra davantage de renseignement, les Peshmergas et les Irakiens seront mieux formés et équipés, mais cela prendra du temps.

Un autre handicap qui concerne le risque djihadiste en France : la France est le seul pays avec les Etats-Unis à avoir supprimé son ambassade à Damas. Les Allemands l’ayant conservée, leurs services fonctionnent avec ceux des syriens, ce qui leur permet d’obtenir du renseignement sur les apprentis djihadistes partis se battre là-bas. La France, elle, alors qu’elle compte le plus fort contingent de jeunes djihadistes, n’est pas informée comme il le faudrait. François Hollande n’a pas su comprendre l’affaire syrienne : pour lui ce sont des révolutionnaires, alors qu’il s’agit essentiellement d’une guerre civile confessionnelle.

L’Arabie saoudite et le Qatar ont pensé pouvoir déstabiliser le régime minoritaire de Bachar el-Assad, oubliant que l’ensemble des minorités syriennes, soit 35% de la population, le soutient. On me dira que la Russie et l’Iran fournissent un soutien non négligeable, mais si Assad tient, c’est surtout parce qu’il bénéficie du l’approbation d’une grande partie la population dont une partie des sunnites, qui savent bien que si le président tombe, ce n’est pas un gouvernement de révolutionnaires laïques qui prendra le pouvoir. En réalité ce sont toujours les islamistes qui l’emportent sur les modérés et les démocrates.

Propos recueillis par Gilles Boutin

Source : ATLANTICO

Le grand écart stratégique d’Obama au Moyen Orient

Les contradictions dans lesquelles se sont enfermés Obama et Hollande, en panne de vision stratégique au Moyen-Orient et confrontés à des lobbies aux intérêts inconciliables, augurent mal du succès de leur objectif commun : détruire l’Etat islamique (Daech).

Les contradictions de la politique américaine au Moyen-Orient peuvent se décrire ainsi :

Obama se fixe comme objectif de détruire Daech alors même qu’il a contribué à le créer en soutenant la déstabilisation du régime d’Assad par l’Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie (membre de l’OTAN), alliés et clients historique des États-Unis et de leur industrie d’armement.

Obama envisage de frapper les djihadistes en Syrie, ce qui aidera, de fait, le régime d’Assad mais il annonce aussi qu’il va livrer des armes aux rebelles syriens modérés alors que l’on sait que, tôt ou tard, ces armes, en tout ou partie, arriverons dans les mains des djihadistes soit parce qu’ils les prendront lors de combats soit parce qu’elles leur seront en tout ou partie vendues par des intermédiaires que l’on ne contrôle pas.

Il va aider le nouveau premier Ministre chiite irakien à combattre Daech mais uniquement par des frappes aériennes, ce qui aboutira aussi à frapper les membres des tributs sunnites qu’il s’est fixé comme objectif de rallier. On a, en effet, en mémoire les dommages collatéraux causés à la population en Afghanistan par les frappes aériennes dites ciblées et le rejet américain qu’elles ont générées.

Obama exclut de la coalition l’Iran, qu’il continue de mettre au ban des nations alors qu’en fait, Téhéran est un des principaux soutiens de l’Irak sur les plans politique et militaire avec notamment l’envoi de gardiens de la révolution pour combattre aux côtés des milices chiites irakiennes.

Il continue de désigner la Russie comme un ennemi alors qu’elle fait face à la même menace islamique sur son sol et que ce pays, conscient du risque, est de facto dans notre camp puisque, à la demande du gouvernement irakien, il leur livre des avions, des hélicoptères et des armes.

Obama continue à considérer l’Arabie Saoudite comme un allié privilégié alors qu’elle a été la première à financer les djihadistes en voulant déstabiliser le régime alaouite de Damas à l’occasion du soi-disant « printemps arabe ». Ses dirigeants sont aujourd’hui paniqués parce que Daech, qu’ils croyaient pouvoir manipuler, leur échappe et menace de porter la guerre sainte leur son sol. N’ayant qu’une confiance relative en ses forces armées, pourtant suréquipées par les américains, l’Arabie Saoudite a sollicité l’aide du Pakistan et de l’Egypte qui ont dépêché chacun 15 000 soldats pour sécuriser sa frontière avec la Syrie.

Toutes ces incohérences laissent mal augurer de l’efficacité de l’action américaine, en particulier en Syrie.

En Irak cet appui ne peut être décisif que sous plusieurs conditions :

– que le nouveau premier ministre irakien Hayder Al Ebadi [1], désigné le 9 aout par le président de la république Fouad Massoum pour former le gouvernement irakien, compose un gouvernement représentatif de toutes les sensibilités politiques et religieuses en réintégrant notamment les sunnites aux postes prévus par la Constitution et en supprimant les interdits qui frappent les anciens baassistes;

– qu’il arrive à faire taire les divisions dans le camp shiite et notamment les préventions du parti de Mokhtar al Sahr qui s’oppose à la réintégration dans l’armée des anciens officiers bassistes et qu’il s’engage fermement dans l’intégration progressive des milices shiites dans l’Armée et/ou obtienne en tout ou partie leur désarmement ;

– qu’il négocie sérieusement avec les représentants et les chefs des tribus sunnites et leur donne les assurances qu’ils demandent dans le programme de 17 points qu’ils ont publié [2]. En effet, les sunnites et les tributs sunnites sont échaudés par le non- respect des accords signés avec Al Maliki et les américains qui avaient permis le « Surge » (sursaut) de 2007

De son côté, la France devrait comprendre qu’elle n’a aucun intérêt à intervenir en Irak dans le cadre de l’action américaine mais au contraire qu’elle devrait être le promoteur d’une politique étrangère européenne alternative, conforme à nos intérêts stratégiques.

Les grandes lignes de cette politique nouvelle sont les suivantes :

– réintégrer pleinement dans le jeu diplomatique la Russie et l’Iran qui sont deux acteurs majeurs au Moyen-Orient et avec lesquels nous possédons des intérêts communs. En effet, nous sommes dépendants d’eux pour notre approvisionnement en gaz (ils possèdent sur leur sol 40% des réserves mondiales prouvées). Or le gaz est la source d’énergie dont les réserves prouvées sont les plus importantes et représentent environ un siècle de consommation. Notre dépendance envers cette source d’énergie va inéluctablement augmenter durant le XXIème siècle d’autant plus qu’elle est moins polluante que le charbon ou le pétrole. Or, ces pays sont menacés directement par les djihadistes. C’est relativement connu pour la Russie qui possède 30 millions de musulmans dans ses frontières autant que l’Europe et qui a connu des attentats majeurs y compris à Moscou. Cela l’est moins pour l’Iran qui abrite sur son sol 7 à 10 millions de musulmans sunnites qui sont majoritairement implantés dans les régions contigües de la frontière irakienne.

– exiger l’européanisation totale de l’OTAN ou sa dissolution. Une première étape serait d’en exclure la Turquie, dont le Président Erdogan rêve de restaurer l’empire Ottoman qui s’est toujours opposé à l’Europe chrétienne. Sa position vis-à-vis des djihadistes est pour le moins ambiguë comme le prouve la libération des 46 otages turcs qui a été négociée contre la libération de 180 djihadistes d’Al Qaida. J’ai pu penser, comme le Président Sarkozy, qu’en réintégrant l’OTAN nous pourrions l’éuropéaniser. Cinq ans plus tard, il faut constater que nous nous sommes trompés. En effet, les Etats-Unis et les anglo-saxons, qui en sont les plus importants financiers (40%), se servent de cette organisation pour réactiver la guerre froide avec la Russie [3]. Les officiers et civils européens de l’Est, qui y servent, sont des collaborateurs de fait des intérêts américains car les salaires qu’ils perçoivent sont largement supérieurs à ceux qu’ils recevraient dans leur pays et ils s’alignent sur tout ce que veulent les anglo-saxons car cela sert directement leurs intérêts personnels.

Sans tomber dans les excès que propose Marine Le Pen et qui recueille de plus en plus de soutien chez nos compatriotes, il est temps que les autres leaders politiques comprennent que l’alignement sur les positions américaines dessert fondamentalement nos intérêts et contribue au marasme économique dans lequel notre pays s’enfonce chaque jour un peu plus.

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL, auteur de « Carnet de guerres et de crises 2011-2013 », Lavauzelle, Mai 2014 et de « Russie, alliance vitale », Choiseul, 2011.

[1] Ingénieur électricien de formation, il a vécu une vingtaine d’années en exil, en Grande-Bretagne. II occupait la fonction de vice-président du parlement irakien, et était considéré comme modéré et homme qui recherche des solutions consensuelles bien qu’il appartienne au même parti chiite Dawa de Nouri Al Maliki.

[2] « Réaliser un équilibre communautaire dans toutes les institutions de l’Etat. Assurer l’indépendance de la justice et l’épargner de toute influence politique. Faire preuve d’une bonne volonté en libérant les prisonniers et en décrétant le plus rapidement possible la loi d’amnistie générale. Restituer les avoirs et les biens fonciers confisqués illégalement à l’Organisme de Mainmorte sunnite et à certains citoyens. Appliquer le deuxième amendement de la loi 21, relatif à l’élargissement des pouvoirs et compétences des maires et des conseils municipaux. Lancer des projets stratégiques de transport aux gouvernorats d’Al Anbar, Mossoul, Salah Dine et Diyala, surtout les projets de chemins de fer et d’aéroports. Dissoudre les commandements des opérations des gouvernorats et charger la police locale et les gardes-frontière de la mission de gestion du dossier sécuritaire. Légiférer la loi de service militaire obligatoire. Prendre part à la prise de décision sécuritaire et militaire de manière à exprimer la diversité de la société irakienne. Poursuivre toutes les forces de terrorisme et les milices, quel que soient leurs origines ou dénominations. Interdire l’utilisation des mots et des surnoms à connotation sectaire ou ethnique dans toutes les institutions de l’État, notamment dans les écoles et les universités. Elaborer un plan de reconstruction pour les gouvernorats délaissés et touchés par les opérations militaires. Arrêter les opérations militaires et le bombardement par avion des gouvernorats de Ninive, Al Anbar, Salah Dine, Diyala, Kirkuk et les environs de Bagdad. Rapatrier les déplacés chez eux. Garantir la liberté d’expression comme c’est stipulé dans la constitution. Abroger la loi d’Inquisition et Justice parce qu’elle n’est plus nécessaire et accorder le poste de vice-président de la république aux Forces Nationales. Faire preuve de bonne volonté en libérant les dirigeants de l’ancienne armée irakienne.

[3] Voir pourquoi les Etats-Unis se préoccupent tant de l’Ukraine.

Demain, l’Irak libéré de l’EI ?

Contrairement à ce que pensent tous les observateurs, le destin de l’Irak ne dépend pas de la coalition internationale initiée par Obama qui ne fera qu’appuyer un sursaut intérieur que l’Etat islamique (IE) a provoqué en Irak et au Moyen-Orient.

En effet, les succès spectaculaires des djihadistes n’ont été possibles que parce que trois gouvernorats à dominante sunnite [1] étaient déjà depuis plus d’un an en rébellion ouverte contre le pouvoir shiite sectaire d’Al Maliki. Peu d’observateurs ou d’« experts » ont pris en compte ce que j’écrivais dès juin 2013 [2] et qui explique le succès éclair de l’EI: « Après plusieurs mois de manifestations et de désobéissance civile des minorités sunnites dans les gouvernorats de l’Est et du Nord de l’Irak contre la politique du gouvernement Maliki, la répression sanglante par les forces de l’ordre, le 23 avril dernier, des manifestations de la place de Hawija a constitué le facteur générateur de crise qui a fait basculer les régions sunnites d’un état de protestation à celui de révolte armée. Début mai, de petites révoltes menées par des tribus sunnites ont éclaté un peu partout dans les zones sunnites irakiennes. Des localités situées dans les gouvernorats de Salah Dine, Diyala et Mossoul ont été attaquées et sont tombées seulement en quelques heures entre leurs mains. Les tribus d’Al Anbar ont annoncé la formation d’une armée tribale pour défendre le gouvernorat à la fois contre des groupes armés et l’armée irakienne. Les événements de Hawija ont mis en lumière plusieurs facteurs qui sous-tendent la situation sécuritaire actuelle en Irak : la fragilité des forces de l’ordre locales dans les zones de combats (elles n’ont résisté que quelques heures dans certaines localités); l’émergence au grand jour de l’Organisation des Hommes de Nakshbandyia qui est une émanation armée du parti Baas interdit. Elle s’est opposée aux forces de l’ordre dans les zones de Slimane Baig, Kara Taba et Mossoul; beaucoup des villes qui sont tombées entre les mains des membres des tribus sunnites se trouvent sur la bande frontalière avec le Kurdistan. Ce qui peut faire penser que les Kurdes jouent un certain rôle dans l’instabilité de ces zones ou bien ne sont pas mécontents de montrer à Maliki que sans leur aide il sera incapable de maintenir l’ordre dans le Nord ».

Le sursaut irakien

La situation politique

Son parti étant arrivé en tête aux élections législatives d’Avril 2014, le premier Ministre Al Maliki souhaitait briguer un 3ème mandat. Mais les deux autres formations shiites dont il avait besoin pour avoir la majorité à l’Assemblée voulaient bien former une coalition avec son parti à condition qu’il n’en prenne pas la tête, refusant de cautionner plus longtemps sa politique sectaire. La situation était ainsi bloquée et plongeait davantage l’Irak dans une crise de régime. Et c’est paradoxalement l’offensive de l’Etat islamique qui a permis le sursaut irakien. Il a été d’abord était rendu possible par le refus du chef spirituel shiite, l’ayatollah chiite Ali Sistani, d’approuver ce troisième mandat. Al Maliki a tout essayé pour le convaincre mais en vain. L’Ayatollah Sistani a refusé de rencontrer une délégation qu’il avait envoyée pour obtenir sa bénédiction pour le troisième mandat. Ses milices l’ont ensuite abandonné en se servant du prétexte qu’elles ne voulaient pas désobéir au grand chef religieux de Najaf.

Lâché aussi par Obama qui a bien compris que sans son départ et la création d’un gouvernement d’union nationale, il n’y aurait pas de victoire possible contre l’EI. Nouri Al Maliki, a finalement renoncé au pouvoir le 14 aout, après avoir essayé de s’y accrocher pendant 5 jours. En effet, le nouveau président de la république, Fouad Massoum, avait désigné dès le 9 aout, Hayder Al Ebadi [3] pour former le nouveau gouvernement irakien.

Dès sa nomination comme premier ministre, Al Ebadi a fait savoir qu’il élaborerait un programme gouvernemental prenant en compte toutes les propositions faites par les autres formations politiques, susceptibles d’aider à résoudre les crises politique, sécuritaire et économique du pays. Il a aussi indiqué qu’il choisirait des ministres compétents et technocrates.

En réponse à ces intentions, les principaux blocs politiques Sunnites et Kurdes, qui étaient exclus jusqu’à présent du pouvoir, ont publié chacun un programme de respectivement 17 [4] et 19 points. Les décisions, que le nouveau gouvernement irakien prendra par rapport à ces revendications, conditionneront le ralliement des tribus sunnites dont la rébellion a été en partie financée par le Qatar et l’Arabie Saoudite. Parallèlement, craignant pour leur propre sécurité depuis que leurs anciens affidés djihadistes se sont affranchis de leur tutelle, ces monarchies du golfe se sont engagés désormais à faire pression pour amener les tributs sunnites à se rallier au nouveau gouvernement irakien. Or, sans leur soutien les djihadistes ne pourront se maintenir que marginalement en Irak.

L’évolution de la situation sécuritaire

Dès la désignation de Hayder Al Ebadi pour former le nouveau gouvernement irakien, la situation sécuritaire s’est sensiblement améliorée, notamment à Bagdad et dans les gouvernorats rebelles sunnites comme le montre l’évolution du nombre d’attentats au cours du mois d’aout.

| Armes à feu | Engins explosifs | Attaques suicidaires | Total des attentats | |

| S1 | 124 | 89 | 24 | 237 |

| S2 | 88 | 67 | 4 | 159 |

| S3 | 56 | 43 | 8 | 107 |

| S4 | 14 | 22 | 16 | 52 |

L’intervention de forces étrangères dans la bataille contre l’Etat Islamique a permis de modifier le rapport de forces au Nord et à l’Est. Les avions américains et les forces kurdes du PKK turc, du PYD syrien et du PJAK iranien ont pris part aux combats aux côtés des Peshmergas irakiens, au nord de Ninive. Le 18 août, les forces de Peshmergas, grâce à un appui aérien américain et à un soutien des forces armées irakiennes, ont pu stopper la progression des Jihadistes de l’Etat Islamique, les obligeant même battre en retraite. Quelques jours plus tard, le barrage de Mossoul a été libéré ainsi que plusieurs localités et villages chrétiens comme Tel Skuf, Sharifia et Batinia.

Il est important de comprendre que l’Etat Islamique compense sa faiblesse numérique (probablement pas plus de 10 000 djihadistes introduits en Irak contre 180 000 Peshmergas et plusieurs centaines de milliers de forces de sécurité irakiennes) par une grande mobilité (ce qui leur permet de renverser localement en leur faveur le rapport de forces), un aguerrissement supérieur à leurs adversaires et l’utilisation de moyens d’actions non conventionnels dans leurs offensives comme des attaques de kamikazes et de camions piégés. Ainsi dans le gouvernorat de Diyala, le 10 août, lorsque les Jihadistes de l’EI ont attaqué Jalawla, ils ont utilisé 3 voitures piégées et une vingtaine de kamikazes portant des uniformes de Peshmergas et des ceintures d’explosifs qui se sont infiltrés dans les positions des Peshmergas avant de se faire exploser, les obligeant à reculer vers Khanaqin. Simultanément, un kamikaze conduisant un camion-citerne d’hydrocarbures s’est fait exploser contre un point de contrôle des peshmergas situé sur un pont reliant Jalawla à Khanaqin pour empêcher l’arrivée des renforts.

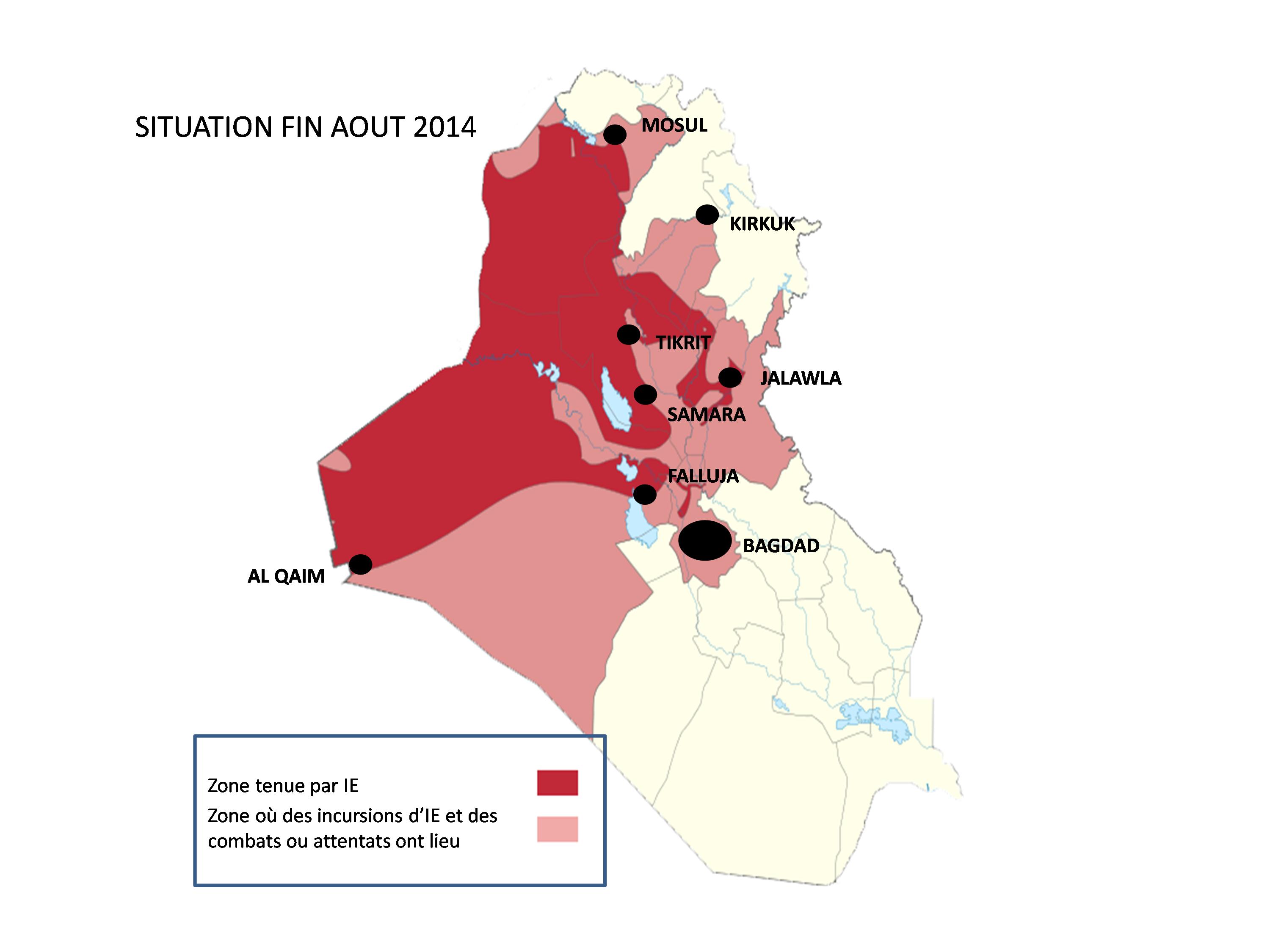

Aujourd’hui, les combats continuent toujours dans plusieurs régions d’Al Anbar, Diyala, Salah Dine, du nord de Bagdad et de Babel. Face à la menace aérienne, les Jihadistes se retranchent dans des villes au milieu des civils où l’appui aérien ne peut être que limité. Ils contrôlent toujours fermement une zone à l’Ouest et a Nord de l’Irak et mènent des incursions dans le reste des gouvernorats sunnites comme l’indique la carte ci-dessous :

En conclusion

L’existence de l’Etat irakien n’est plus menacée. L’EI sera incapable de s’implanter durablement en Irak et son élimination ne demandera pas plus de 6 mois à 1an en fonction du ralliement des tribus sunnites, lui-même conditionné par les décisions d’apaisement qui seront prises par le nouveau gouvernement irakien. Le problème le plus délicat à régler à moyen terme pour le nouveau pouvoir irakien sera la négociation avec le Kurdistan sur certains acquis territoriaux et économiques réalisés à l’occasion de la guerre avec IE (notamment Kirkuk et son bassin pétrolier, vente direct du pétrole « Kurde » à la Turquie.)

Général (2S) Jean-Bernard PINATEL, auteur de Carnet de guerres et de crises 2011-2013, Lavauzelle, Mai 2014.

[1] Al-Anbar, Dyala, Salu Uddin

[2] La guerre civile confessionnelle gagne l’Irak, 9 juin 2013

[3] Ingénieur électricien de formation, il a vécu une vingtaine d’années en exil, en Grande-Bretagne. II occupait la fonction de vice-président du parlement irakien, et était considéré comme modéré et homme qui recherche des solutions consensuelles bien qu’il appartienne au même parti chiite Dawa de Nouri Al Maliki.

[4] « Réaliser un équilibre communautaire dans toutes les institutions de l’État. Assurer l’indépendance de la justice et l’épargner de toute influence politique. Faire preuve d’une bonne volonté en libérant les prisonniers et en décrétant le plus rapidement possible la loi d’amnistie générale. Restituer les avoirs et les biens fonciers confisqués illégalement à l’Organisme de Mainmorte sunnite et à certains citoyens. Appliquer le deuxième amendement de la loi 21, relatif à l’élargissement des pouvoirs et compétences des maires et des conseils municipaux. Lancer des projets stratégiques de transport aux gouvernorats d’Al Anbar, Mossoul, Salah Dine et Diyala, surtout les projets de chemins de fer et d’aéroports. Dissoudre les commandements des opérations des gouvernorats et charger la police locale et les gardes-frontière de la mission de gestion du dossier sécuritaire. Légiférer la loi de service militaire obligatoire. Prendre part à la prise de décision sécuritaire et militaire de manière à exprimer la diversité de la société irakienne. Poursuivre toutes les forces de terrorisme et les milices, quel que soient leurs origines ou dénominations. Interdire l’utilisation des mots et des surnoms à connotation sectaire ou ethnique dans toutes les institutions de l’Etat, notamment dans les écoles et les universités. Elaborer un plan de reconstruction pour les gouvernorats délaissés et touchés par les opérations militaires. Arrêter les opérations militaires et le bombardement par avion des gouvernorats de Ninive, Al Anbar, Salah Dine, Diyala, Kirkuk et les environs de Bagdad. Rapatrier les déplacés chez eux. Garantir la liberté d’expression comme c’est stipulé dans la constitution. Abroger la loi d’Inquisition et Justice parce qu’elle n’est plus nécessaire et accorder le poste de vice président de la république aux Forces Nationales. Faire preuve de bonne volonté en libérant les dirigeants de l’ancienne armée irakienne.

Relations Chine – Occident : de simples représailles ou un véritable durcissement diplomatique ?

Début août, deux Canadiens qui vivaient en Chine depuis 1984 ont été arrêtés pour espionnage. Un peu plus tôt, le Conseil National des recherches du Canada était victime d’une cyber-attaque identifiée comme d’origine chinoise. Faut-il y voir de simples représailles pour une accusation qui a déplu à Pekin ou un véritable durcissement des relations entre la Chine et l’Occident ?

Il y a rien de neuf sous le soleil levant. L’espionnage industriel comme politique et militaire a été pratiqué de tous temps par les États. Les États-Unis, comme l’a révélé Wikileaks avec la NSA, et les moyens colossaux dont cette agence dispose, en sont et de loin les champions, espionnant même leurs plus fidèles soutiens comme Angela Merkel. En rétorsion, le 10 juillet dernier, l’Allemagne a expulsé le chef local de la CIA du territoire allemand.

La Chine de son côté a aussi institutionnalisé l’espionnage industriel dans le cadre d’un plan quindécennal (2005-2020) qui se fixe pour objectif : « d’obtenir une indépendance technologique complète de son outil industriel d’ici 15 ans par “l’importation, l’absorption, l’assimilation et la ré-innovation du savoir-faire étranger ».

Pour ce faire la Chine utilise des moyens légaux et illégaux. L’acquisition du savoir-faire étranger se fait d’abord par le biais des appels d’offres internationaux. Les entreprises qui soumissionnent doivent le faire avec un partenaire local… Depuis 2009, les autorités chinoises ont conditionné l’entrée sur le marché chinois par une obligation de transfert technologique (ou des codes sources pour les logiciels) pour les entreprises étrangères. Ainsi le partenaire chinois du groupe Volkswagen en Chine est soupçonné de s’être livré à un transfert de technologie illégal au détriment du constructeur automobile allemand, écrit le quotidien allemand Handelsblatt dans son édition du vendredi 27 juillet. Parmi les moyens en marge de l’illégalité, la Chine utilise son très vaste réseau d’étudiants chinois à l’étranger pour tenter de récupérer des données. Les étudiants chinois ne choisissent pas eux-mêmes le lieu et la nature de leurs stages. Chaque thématique répond en fait aux directives et aux objectifs définis par les autorités en fonctions des priorités de l’industrie chinoise et chaque étudiant est suivi de très près par les ambassades de tutelle dans les pays de résidence. Ainsi, les cyber attaques et la cyber sécurité qui en découle ne sont que le prolongement de l’espionnage classique lié au développement du patrimoine immatériel et des réseaux.

Dans l’affaire d’Ukraine, la Chine a d’avantage pris le parti de la Russie que celui de l’Occident. Dans quelle mesure assiste-t-on à la création d’un axe de pensée sino-russe, en opposition avec l’Occident ?

Je récuse totalement ce terme d’Occident qui induit que les intérêts de l’Europe et des Etats-Unis sont les mêmes, ce qui n’est pas le cas dans la crise ukrainienne (voir un précèdent interview pour Atlantico, 21/07/2014). Les Etats-Unis exercent sans partage la suprématie mondiale et veulent la conserver par tous les moyens, militaire, économique et financier. Les dirigeants européens n’ont plus aucune conscience des intérêts stratégiques de l’Europe. Depuis le plan Marshall et à l’exception du Général de Gaulle ils ont été totalement vassalisés aux intérêts américains par une « soft corruption ». En effet, leur carrière est très souvent financée par les think tanks, instituts stratégiques ou fondations américains. Le salaire des militaires en poste à l’OTAN est très supérieur à celui qu’ils perçoivent dans leur armée nationale. Des analystes stratégiques comme François Hesbourg, qui se répand dans les médias pour soutenir une position dure contre la Russie dans la crise ukrainienne, leur doivent leur carrière et leur niveau de vie.

En revanche, la Chine qui conteste cette suprématie américaine et qui a besoin de l’énergie et des matières premières russes a tout intérêt à soutenir Moscou, d’autant plus que Pékin a aussi des revendications territoriales en mer de Chine. En revanche, il n’y a pas d’axe Moscou-Pékin mais des intérêts communs à un moment et sur un dossier donnés comme celui de la contestation de la suprématie américaine car la Russie a une méfiance viscérale de la Chine avec laquelle elle possède 4195 km de frontières. Du côté russe de la frontière, un immense territoire riche et pratiquement vide avec ses 17 millions d’habitants dont 80% sont concentrés dans des grandes villes comme Krasnoïarsk ou Irkoutsk. Au sud 80 fois plus de chinois ! Je suis devenu un ami du Général parachutiste Alexandre Lebed quand il était gouverneur du Kraï de Krasnoïarsk (1998-2002) et j’ai pu mesurer avec quelle application il faisait la chasse aux clandestins chinois.

La Chine a-t-elle véritablement les capacités de durcir ses relations à notre égard ? Quelles en seraient les conséquences, tant pour elle que pour l’Occident ?

La Chine n’a aucune envie de durcir actuellement ses relations ni avec les Etats-Unis ni avec l’Europe. En effet, ses dirigeants estiment qu’ils n’en ont pas encore les capacités ni sur le plan militaire ni sur le plan technologique. Par exemple, les chinois n’ont pas encore de porte-avion en service. Le premier ne sera opérationnel que dans 5 ans estiment les experts militaires [1]. En revanche cette question aura un sens dans dix ans!

Si jamais la Chine se décide à assumer un axe en opposition à celui de l’Occident, de quelles alternatives disposons-nous, concrètement ?

La Chine s’opposera un jour avec les États-Unis [2]. Les historiens observent que les guerres recommencent souvent là où elles se sont terminées. Les prémices de cette confrontation sont déjà visibles. Après leur retrait total d’Irak et progressif d’Afghanistan, les États-Unis ont redéployé les deux tiers de leur flotte dans le Pacifique pour soutenir leurs alliés confrontés aux revendications territoriales chinoises. En mer de Chine, par où transitent les deux tiers du trafic maritime international, Pékin mène depuis 30 ans une politique de tension permanente pour affirmer sa souveraineté sur des archipels et ilots qui sont éparpillés sur plus d’un million et demi de km2 [3]. Ainsi la Chine s’oppose au Japon et à Taïwan pour le contrôle des ilots Senkaku/Diaoyu [4]; au Vietnam, aux Philippines et à la Malaisie pour les iles Spratleys, Paracels, Pratas, le récif de Scaborough et le banc de Macclesfield qui recèlent d’importantes ressources énergétiques naturelles et halieutiques.

Là encore c’est la suprématie maritime des États-Unis, avec ses 10 porte-avions nucléaires et son budget militaire de 640 milliards de dollars [5], qui lui permet de dominer le Rimland [6]. Pour les stratèges américains, le maintien d’une Europe vassalisée à l’Ouest est essentiel. Il leur permet de concentrer leurs forces pour contrer la montée en puissance de la Chine et maintenir ainsi leur suprématie mondiale qui s’exprime sur tous les plans militaire, technologique et financier (le rôle de réserve du dollar qui leur permet de s’endetter sans risque, de la bourse de New-York et des agences de notation).

Si la France et l’Europe ont encore la volonté de maitriser notre destin sécuritaire, politique et économique, nous devons nous extraire du joug américain et développer une alliance stratégique avec la Russie. Sur le plan sécuritaire, l’Europe et la Russie ont chacune sur leur sol 25 millions de musulmans dont la démographie est galopante. Déjà, à nos portes et sur nos sol, nous devons faire face au terrorisme islamique de plus en plus pressant et qui constitue la seule vraie menace contre la démocratie et style de vie auxquels nous sommes attachés. Sur le plan économique nous avons besoin des ressources énergétiques et des matières premières russes et ils sont demandeurs de nos ressources humaines et de nos technologies. Sur le plan culturel nos racines religieuses communes sont chrétiennes et nous partageons les mêmes passions pour les livres, la musique et les arts.

Ce serait un crime contre l’avenir de nos enfants de rejeter l’alliance russe et de repousser ce peuple intelligent et courageux dans les bras de la Chine.

[1] Le Point. Le nom de ce navire est d’ailleurs explicite : l’amiral Shi Lang (1621-1696) était le commandant de la flotte mandchoue qui a conquis l’île de Taïwan en 1681.

[2] Consulter mon livre « Russie, Alliance vitale », Choiseul 2011, pages 23 à 42.

[3] Dès 1988 un combat entre les marines chinoises et vietnamiennes cause la perte de trois navires de guerres vietnamiens et 70 victimes.

[4] Situés à 300km au Sud Ouest d’Okinawa et au Sud –Est des côtes chinoises et à 100km au Nord Est de Taïwan.

[5] Le budget de Défense américain représentait en 2013 640 milliards de dollars autant que le Budget réuni des 9 pays suivants : Chine 188, Russie 88, Arabie Saoudite 67, France 61, Grande-Bretagne 58, Allemagne 49, Japon 49, Inde 48, Corée du Sud 33. Source : SIPRI.

[6] L’américain Nicolas Spykman (1893-1943) refuse de considérer l’Eurasie (l’Heartland de Mackinder) comme « la position stratégique invulnérable et vouée à la victoire sur le maître des mers ». Il défend l’idée que l’expansion de l’URSS peut être stoppée par le contrôle des frontières maritimes de l’Heartland (en clair l’Europe de l’Ouest d’un côté le Japon et les pays Iles ou presqu’iles comme les Philippines, Indonésie, la Birmanie, le Vietnam, la Thaïlande.